Феномен усиления креативности при нейродегенеративной патологии

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Введение

Согласно «Википедии», креативность – творческая способность индивида, характеризующаяся готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления в том числе самого человека. Креативность многолика, присутствует во всех сферах жизни, и это не только искусство. Без креативности, например, невозможно развитие науки. Научное творчество можно назвать вербальной креативностью, которая подразумевает нестандартные решения, выявление неожиданных взаимосвязей, умение делать выводы и формулировать новые идеи [1]. Именно это и приводит к открытиям и различным научным прорывам. Существует также творческая креативность: живопись, литература, музыка, скульптура. По сути, это умение посмотреть на знакомые вещи иначе, придать им новый смысл и представить в новом образе, тексте или мелодии [1]. Если для вербальной креативности ученым удалось выявить стратегически важные зоны, прежде всего дорсолатеральные отделы префронтальной коры, то понимания, где же рождается творчество, до сих пор нет [2]. Несмотря на активное развитие современных методов, позволяющих проследить активность мозга в ходе какого-либо процесса, например с помощью позитронно-эмиссионной или функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ), выявить структуры вдохновения и зоны мозга, ответственные за рождение творческих идей и произведений, так и не удалось [3]. Во многом это связано с невозможностью воссоздать эксперимент и уловить момент озарения – он слишком скоротечен и, к сожалению, редко происходит под прицелом аппарата МРТ. Тем не менее удивительное наблюдение за пациентами с нейродегенеративными заболеваниями, у которых на фоне болезни вдруг проявились какие-либо артистические способности, позволило лучше разобраться в том, где находится вдохновение и что на самом деле может сдерживать и тормозить творческие идеи и открытия.

Появление и трансформация творческих способностей у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями

Первое описание неожиданного появления художественных способностей у пациента с прогрессирующей деменцией и грубым расстройством поведения относится к 1967 г. [4]. К 2014 г. в базе PubMed было представлено уже 34 статьи с подробным описанием истории болезни 53 пациентов, у которых на фоне развития нейродегенеративного заболевания заметно возрос творческий потенциал [5, 6]. При этом надо отметить, что подавляющее большинство подобных пациентов в течение жизни никакого отношения к искусству не имели, а указанные направления творческой деятельности даже не были их хобби.

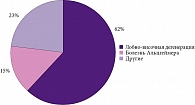

Несмотря на достаточно широкий спектр патологий, при которых зафиксирован парадоксальный феномен усиления креативности, абсолютным лидером среди заболеваний-провокаторов являются различные формы лобно-височной деменции (ЛВД), в меньшей степени – болезнь Альцгеймера. Остальные нейродегенеративные заболевания встречаются совсем редко [1] (рис. 1). Одним из таких примеров, правда, скорее, сохранения, а не усиления креативности, может служить история Виллема де Кунинга, американского художника голландского происхождения, практически основателя абстрактного экспрессионизма. Одна из его картин – «Полицейская газета» стоимостью 63,5 млн долларов – входит в 100 самых дорогих картин мира, опережая «Цветочный сад» Густава Климта, «Пшеничное поле с кипарисами» и «Ирисы» Ван Гога, картины Моне и Пикассо [6].

В возрасте 78 лет у Виллема де Кунинга диагностировали болезнь Альцгеймера. За два года до этого он практически полностью перестал рисовать, однако через пять лет вернулся к творчеству. Мотив его картин стал несколько иным, значительно изменилось цветовосприятие (рис. 2). Вместе с тем цена некоторых его работ, написанных на фоне развернутой стадии деменции, оказалась даже выше цены тех, которые были созданы им до развития болезни.

Несмотря на яркую историю Виллема де Кунинга, случаи появления художественных способностей de novo у пациентов с болезнью Альцгеймера единичны и значительно уступают по распространенности таковым при ЛВД. Так, среди 53 пациентов c феноменом усиления креативности у 62% отмечалась именно эта нозологическая форма (рис. 1). Согласно результатам исследования 2008 г., 20% пациентов с ЛВД сохраняют и даже преумножают свой творческий потенциал [6]. К 2023 г. были опубликованы данные о 119 пациентах с различными формами ЛВД, у которых творческие способности появились впервые или значительно усилились по сравнению с уровнем до болезни [7].

На кафедре неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования наблюдалась пациентка 59 лет с семантической деменцией, одной из форм ЛВД. Женщина начала рисовать через два года после возникновения первых признаков болезни (рис. 3), хотя до этого никогда не рисовала. Несмотря на прогрессирование заболевания, она продолжала рисовать вплоть до самых тяжелых стадий, и многие отмечали, что по мере развития болезни ее способности улучшались [1].

В чем же особенность данной нейродегенеративной патологии? Почему именно она тесно сопряжена с творчеством и художественными способностями?

Лобно-височная дегенерация и теории усиления креативности

ЛВД (клиническая форма лобно-височной дегенерации) – это нейродегенеративное заболевание с преимущественной атрофией лобно-височных отделов, которое проявляется постепенно нарастающим расстройством поведения и/или прогрессирующим нарушением речи. Несмотря на то что диагноз ЛВД в клинической практике устанавливают крайне редко, это вторая по распространенности нейродегенеративная деменция пресенильного возраста: на ее долю приходится 10–20% всех случаев деменции, дебютирующих в возрасте до 65 лет [8].

Формирование различных клинических фенотипов ЛВД (поведенческая форма, семантическая деменция или аграмматическая форма первично-прогрессирующей афазии) определяются особенностями развития атрофии. Если в патологический процесс диффузно двусторонне вовлекается лобная доля, в клинической картине преобладают поведенческие и аффективные симптомы в виде расторможенности, импульсивности, нарушения пищевого поведения, тяжелой апатии, дисрегуляторных когнитивных расстройств и утраты эмпатии [8]. При вовлечении речевых центров лобной доли расстройства поведения могут сочетаться с нарушением речи.

Если патологический процесс развивается не диффузно, а более фокально с вовлечением только доминантного полушария, которое принципиально важно для реализации речи, в клинической картине отмечается изолированное ухудшение только речевой функции с формированием синдрома первичной прогрессирующей афазии, что, по сути, является второй возможной клинической формой ЛВД [9].

Поскольку дебют творческих способностей описан и для поведенческих, и для речевых форм, можно обозначить три потенциальные теории, объясняющие развитие данного феномена [7]:

- передне-заднее переключение и растормаживание задних корковых отделов;

- переключение слева направо и активация недоминантного полушария [10];

- растормаживание и импульсивность как мотиватор и двигатель творческого процесса.

Кроме того, немаловажную роль играют десоциализация, ограничение общения, что часто создает условия для раскрытия творческого потенциала.

Растормаживание задних отделов как потенциальный источник креативности

Данная теория получила развитие благодаря активному внедрению функциональной нейровизуализации в клиническую практику. Так, с помощью функциональной МРТ (фМРТ) удалось показать, что у пациентов с ЛВД с усилением творческих способностей в отличие от тех, у кого данный феномен отсутствует, фиксируется более высокая активация теменной и затылочной коры – зон, отвечающих за зрительно-пространственное восприятие [11]. При этом степень усиления задних отделов напрямую коррелирует со снижением активности в лобных (передних) отделах.

Вероятно, лобная доля тормозит активность задних корковых отделов, направляя систему восприятия преимущественно на моменты, которые актуальны на текущем этапе [12]. Кроме того, в задачи префронтальной коры входит адаптация воспринимаемой информации под социальные нормы, контроль за поведением в рамках общепринятых стандартов. То есть, по сути, лобная доля сужает фокус внимания, укладывая его в определенные рамки. Расфокусировка внимания, отсутствие необходимости постоянного контроля текущего момента с выбором наиболее приоритетных и значимых задач позволяют шире увидеть окружающий мир. Утрата социального интеллекта и общепринятых представлений о тех или иных явлениях еще больше расширяет возможности восприятия и создает основу для творчества. Данное предположение подтверждается тем, что в подавляющем большинстве случаев феномен усиления креативности затрагивает сферу зрительного восприятия: в 75% случаев пациенты демонстрируют интерес именно к живописи [7].

Еще одним объяснением дебюта творческих способностей на фоне прогрессирующей нейродегенерации является распад семантической когнитивной сети, или семантической памяти [13]. Действительно, условно память можно разделить на два отдельных вида. Первый вид – декларативная память – воспоминания о произошедших событиях и действиях. Этот вид памяти в первую очередь влияет на поведение и принимаемые решения. Второй вид – семантическая память. По сути, это память о смыслах и значениях. Благодаря ей мы сохраняем представления о различных объектах и субъектах, в целом о мире и о нашем положении в нем. Наиболее значимо семантическая память страдает при семантической деменции, одном из речевых вариантов ЛВД: пациенты утрачивают значение и смысл слов, не могут подобрать обобщающее понятие (например, общее слово для яблока и банана), не могут объяснить, к какой категории относится тот или иной предмет и каково его предназначение. Утрата семантических связей при семантической деменции связана с асимметричным, преимущественно левосторонним поражением передних отделов височной доли. Именно на этой области мозга заканчивается вентральный зрительный путь, который позволяет соотнести зрительный образ какого-либо предмета с его значением, наделяет его смыслом и позволяет ответить на вопрос, что это [9].

В условиях нормального функционирования мозга узнавание объекта приводит к подавлению к нему интереса. Так, исследования с помощью фМРТ с участием здоровых добровольцев четко демонстрируют: как только активируется семантическая сеть, расположенная в левой доминантной гемисфере, автоматически происходит подавление зрительных зон правого полушария [14, 15]. Иными словами, как только мозг по визуальной картинке распознает, например, предмет, фокус внимания сразу смещается на восприятие чего-то другого. Соответственно, при семантической деменции, когда вследствие атрофии утрачиваются способность распознавания объектов и представление о тех или иных предметах, они вызывают повышенный зрительный интерес, что вполне может запускать фантазию и тягу к творчеству. Примерно так, как это происходит у детей, которые пока не зафиксировали свои знания о каких-либо предметах. Они способны воспринимать анализируемый предмет в деталях, выстраивать ассоциативные ряды, фантазировать, пытаясь понять, на что же это похоже. Как сказал один из самых крупных живописцев и графиков XX в., поэт и философ Пауль Клее, «искусство не воспроизводит нечто видимое… оно делает невидимое видимым или заставляет нас видеть».

В качестве примера можно привести творчество 64-летнего пациента с семантической деменцией, который, утратив представление о том, что такое молоток, увидел в нем нечто совершенно иное (рис. 4) [7].

С теорией утраты семантических представлений как источника креативности тесно переплетается теория усиления недоминантного полушария (функционального переключения слева направо) [10, 15].

Действительно, у пациентов с ЛВД часто имеет место асимметричная атрофия с акцентом именно в левом доминантном полушарии – с этим связано формирование типичных для ЛВД речевых расстройств. По механизму нейропластичности в условиях повреждения одной гемисферы может произойти гиперактивация контралатерального полушария, что нередко наблюдается у пациентов с инсультом. Интересно, что подобные изменения зафиксированы и при ЛВД. Так, у пациентов усиливается метаболизм в правой гемисфере, то есть происходит функциональная перестройка в работе мозга с более значимым акцентом в области недоминантного полушария [15]. Общеизвестно, что недоминантное, чаще правое, полушарие в большей степени вовлечено в фантазию, восприятие формы, цвета и в принципе считается исходно более творческим, что может быть еще одним объяснением парадоксального феномена усиления креативности у пациентов с лобно-височной дегенерацией [16].

Это предположение подтверждает ряд наблюдений за творческими людьми, которые перенесли левополушарный инсульт. Так, американская художница Кэтрин Шервуд (рис. 5) после геморрагического инсульта в бассейне левой средней мозговой артерии стала более успешна в творчестве, чем до острого нарушения мозгового кровообращения. Она сама отмечала, что ее живопись стала «более свободной, раскованной» – изменились стиль, цветовая палитра [17]. До инсульта, кажется, творчество было наполнено, скорее, какой-то идеей, которую она хотела раскрыть. После инсульта в нем появилось больше красок, деталей, ярких акцентов, картины стали лучше продаваться [18]. Правда, болезнь поменяла и смысловое содержание картин: тема инвалидизации и головного мозга стала ведущей в творчестве. Например, в первой картине, написанной после инсульта, – «Мадонна смирения» (серия «Пандемические мадонны») – у персонажей открыты и хорошо прорисованы структуры головного мозга. Собственно, и вторая картина, написанная после инсульта, – «Цветы мозга» – также отсылает к перенесенному художницей заболеванию.

В качестве лидирующей версии усиления креативности у пациентов как с эндогенной, так и с органической патологией обсуждается наличие импульсивно-компульсивных расстройств [19, 20]. В рамках данной статьи эта теория обсуждается последней не случайно. По нашему мнению, указанные особенности не позволяют объяснить рождение истинного творческого потенциала в отличие от тех механизмов, которые рассматривались ранее: наличие импульсивно-компульсивных расстройств не усиливает креативность, а, скорее, приводит к растормаживанию желания деятельности, человек просто не может сдерживать порыв. Причем этот порыв может быть как к творчеству, так и к нетворческим вещам – собиранию крышек, покупке бесконечного количества вещей, азартным играм и т.д. Однако, если человек с нарушением импульсного контроля нашел себя в создании произведений искусства, поведенческие расстройства будут способствовать совершенствованию творческих способностей. Многократные повторения, невозможность остановиться, поиск лучшего варианта, постоянное совершенствование даже самых мелких деталей приводят к значительному прогрессу в том деле, которым человек занимается.

Подобный вариант условной креативности часто отмечается у пациентов с болезнью Паркинсона, у которых на фоне назначения агонистов дофаминовых рецепторов происходит чрезмерная активация мезолимбического дофаминергического пути, что и приводит к развитию импульсивно-компульсивных расстройств [21, 22].

В качестве примера приведем историю болезни пациента О.Г., у которого в 57 лет впервые была диагностирована болезнь Паркинсона первой стадии. Пациенту назначили терапию прамипексолом с хорошим регрессом двигательных симптомов. Дополнительно на фоне терапии у него появился интерес к собирательству. Пациент стал скупать в интернете монеты небольшого номинала, первоначально без какой-либо цели. В итоге у него накопился целый мешок монеток, из которых пациент решил складывать картины. Вначале картины были достаточно простые, пациент компоновал монеты по цвету. Впоследствии картины стали объемнее, монеты компоновались как по цвету, так и по форме (рис. 6). За шесть лет было создано 430 работ. Пациент мог не есть целый день – «лишь бы закончить картину». Такую продуктивность он связывал с приемом прамипексола. Предпринималось несколько попыток снизить дозу препарата, однако пациент чувствовал упадок творческих сил и возвращался к прежней схеме приема.

Пациент всегда ищет лучшее сочетание, лучший вариант, может много раз переделывать, пока не добьется того результата, который соответствует его представлению.

Заключение

На основании изложенного можно сделать несколько выводов:

- у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями возможно усиление творческих способностей. Сказанное особенно актуально для более фокальных форм ЛВД с поражением левого полушария: отсутствие торможения со стороны доминантного полушария и гиперактивация творческого правого полушария могут привести к появлению творческих способностей de novo;

- утрата семантических представлений об объектах (при семантической деменции) способствует более широкому их восприятию, нахождению новых смыслов, что служит основой креативности;

- компенсаторное усиление активности задних корковых зон при первичном поражении передних отделов также может приводить к пробуждению творческого потенциала, смещению акцента на зрительные стимулы и улучшению их обработки, что активизирует художественное восприятие и усиливает тягу к живописи;

- поведенческие симптомы, элементы импульсивно-компульсивных расстройств могут привести к большей проработке материала, настойчивому поиску лучшего варианта и повышению работоспособности, что также может помогать в творчестве и создании произведений искусства.

Количество пациентов с деменцией и нейродегенеративной патологией ежегодно увеличивается. Население планеты стареет, возрастает доля пожилых людей в популяции, что неуклонно влечет за собой развитие заболеваний, ассоциированных с возрастом. К сожалению, возможности медикаментозной терапии при нейродегенеративной патологии ограничены в основном симптоматическими подходами. Кроме того, у пожилых людей отмечаются коморбидность и полипрагмазия, что вынуждает рассматривать в первую очередь немедикаментозные стратегии. В связи с этим важно помнить:

- утрата общепринятых представлений и знаний при деменции может не повлиять на способность к творчеству и даже, наоборот, улучшить видение;

- перераспределение активности различных отделов мозга способно привести к дополнительной активации зон, вовлеченных в художественное восприятие и творческий процесс (недоминантного полушария, задних корковых отделов), и тем самым усилить творческий потенциал;

- у пациентов с деменцией можно активно использовать различные творческие подходы к реабилитации (пение, игра на музыкальных инструментах, рисование, лепка и т.д.) и рекомендовать их родственникам;

- некоторые базисные противодементные препараты способны дополнительно поддерживать возможности немедикаментозной реабилитации, что прежде всего актуально для модулятора глутаматергических рецепторов NMDA-типа мемантина.

Почему именно мемантин считается средством не только для стабилизации когнитивного статуса и замедления его ухудшения, но и для поддержания творческого потенциала?

Основным механизмом действия мемантина является сохранение длительной потенциации в области гиппокампа [23]. Именно это лежит в основе процессов запоминания: чем дольше активируются рецепторы и сохраняется возбуждение (непосредственно сам механизм длительной потенциации), тем выше вероятность того, что эта информация сохранится и консолидируется в автобиографической памяти. Этим обусловлена эффективность препарата при болезни Альцгеймера [24]. Однако гиппокамп служит не только ключевой структурой запоминания, но и главным центром восприятия положительных эмоций. Не случайно двусторонняя атрофия гиппокампа в рамках альцгеймеровской патологии приводит не только к мнестическим нарушениям, но и к расстройствам эмоционального интеллекта и поведения [21]. Пациенты с болезнью Альцгеймера перестают адекватно воспринимать позитивные стимулы и радостные моменты. Фокус их внимания смещается на отрицательные эмоции, вследствие чего они становятся суетливы, им начинает казаться, что все настроены против них, мир враждебен. Они переживают по малейшему поводу, нередко у них формируется стойкий бред ущерба из-за чрезмерной подозрительности [25]. Восстановление активности в области гиппокампа при назначении мемантина может не только улучшить память, но и уменьшить уровень тревоги, выраженность депрессии, нормализовать поведение за счет того, что вектор восприятия будет смещаться в более позитивную сторону [24]. Там, где есть место положительным эмоциям, всегда найдется место и для творчества.

Лечение пациентов с деменцией начинают с 5 мг мемантина один раз в сутки, постепенно увеличивая дозу каждую неделю на 5 мг. Мемантин показан как при болезни Альцгеймера, так и при сосудистой деменции. Мемантин – единственный препарат, инструкцией к применению которого среди показаний предусмотрены сосудистые когнитивные расстройства. По сути, это делает мемантин универсальным средством для лечения деменции любой этиологии, что крайне важно как для пациентов, так и для их родственников.

E.E. Vasenina, PhD, Prof., O.S. Levin, PhD, Prof.

Russian Medical Academy of Continuous Professional Education

Contact person: Elena E. Vasenina, hel_vas@mail.ru

In patients with neurodegenerative pathology, more often with frontotemporal dementia (FTD), there is a paradoxical increase in creative abilities or even their appearance de novo. The article discusses the mechanisms that can explain the phenomenon of increased creativity in patients with FTD, provides clinical examples confirming a particular theory, and provides recommendations on the practical application of this amazing phenomenon.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.