Применение плазмы, обогащенной тромбоцитами, в гинекологии: революция в лечении или преждевременные надежды

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Материал и методы. Проведен систематический поиск литературы в базах данных PubMed, Cochrane Library и Google Scholar по ключевым словам, связанным с PRP-терапией и гинекологическими заболеваниями. В обзор включены метаанализы, рандомизированные контролируемые, проспективные, пилотные и экспериментальные исследования, клинические случаи, обзоры, тезисы конференций, материалы из учебных пособий и клинических рекомендаций, опубликованные в 2012–2024 гг.

Результаты. Анализ литературы показал, что PRP-терапия демонстрирует многообещающие результаты при ряде гинекологических патологий. В частности, сообщается о положительном эффекте при гипоплазии эндометрия, первичной недостаточности яичников (в аспекте бесплодия и невынашивания беременности), синдроме Ашермана и аномальных маточных кровотечениях. Кроме того, PRP-терапия способствует регрессу симптомов и улучшению качества жизни пациенток с травмами промежности, стрессовым недержанием мочи и склероатрофическим лихеном гениталий.

Выводы. PRP-терапия представляет собой перспективное направление регенеративной медицины в гинекологии. Благодаря высокой концентрации факторов роста и тромбоцитов она обладает потенциалом для стимуляции регенерации тканей, улучшения функции яичников, восстановления эндометрия и устранения внутриматочных синехий. Однако для широкого клинического применения PRP-терапии необходима стандартизация протоколов забора крови и режимов центрифугирования, что позволит обеспечить воспроизводимость и сопоставимость результатов.

Материал и методы. Проведен систематический поиск литературы в базах данных PubMed, Cochrane Library и Google Scholar по ключевым словам, связанным с PRP-терапией и гинекологическими заболеваниями. В обзор включены метаанализы, рандомизированные контролируемые, проспективные, пилотные и экспериментальные исследования, клинические случаи, обзоры, тезисы конференций, материалы из учебных пособий и клинических рекомендаций, опубликованные в 2012–2024 гг.

Результаты. Анализ литературы показал, что PRP-терапия демонстрирует многообещающие результаты при ряде гинекологических патологий. В частности, сообщается о положительном эффекте при гипоплазии эндометрия, первичной недостаточности яичников (в аспекте бесплодия и невынашивания беременности), синдроме Ашермана и аномальных маточных кровотечениях. Кроме того, PRP-терапия способствует регрессу симптомов и улучшению качества жизни пациенток с травмами промежности, стрессовым недержанием мочи и склероатрофическим лихеном гениталий.

Выводы. PRP-терапия представляет собой перспективное направление регенеративной медицины в гинекологии. Благодаря высокой концентрации факторов роста и тромбоцитов она обладает потенциалом для стимуляции регенерации тканей, улучшения функции яичников, восстановления эндометрия и устранения внутриматочных синехий. Однако для широкого клинического применения PRP-терапии необходима стандартизация протоколов забора крови и режимов центрифугирования, что позволит обеспечить воспроизводимость и сопоставимость результатов.

Введение

В области регенеративной медицины ортобиологические препараты, в частности производные плазмы, обогащенные тромбоцитами (platelet-rich plasma, PRP), приобретают все большую популярность [1, 2]. PRP-терапия находит широкое применение в стимуляции регенерации тканей в случае образования ран и язв, при лечении травм опорно-двигательного аппарата и для улучшения приживления различных трансплантатов.

Гинекология и репродуктивная медицина не являются исключением. В этих областях PRP-терапия, хотя и рассматривается чаще как альтернативный метод лечения, демонстрирует хорошие терапевтические результаты. PRP-терапия имеет ряд существенных преимуществ: использование аутологичной плазмы, не требующей культивирования в специализированных лабораториях, малоинвазивность процедуры и отсутствие возрастных ограничений для пациентов [3].

Аутологичная плазма, обогащенная тромбоцитами, представляет собой биологический концентрат с высоким уровнем факторов роста и цитокинов, стимулирующих пролиферацию, дифференцировку и регенерацию тканей [4].

Тромбоциты – мелкие безъядерные дисковидные клетки крови, образующиеся в костном мозге. В норме их количество варьируется от 150 тыс. до 400 тыс. клеток на 1 мкл крови. Они играют ключевую роль в гемостазе, гомеостазе и заживлении ран [5–7]. Эти функции реализуются посредством секреции факторов роста (ФР), цитокинов и хемокинов – биологически активных белков, таких как трансформирующий фактор роста бета, основной фактор роста фибробластов, эпителиальный и тромбоцитарный факторы роста [8, 9].

В тромбоцитах содержатся три типа секреторных гранул, определяющих их функциональность: плотные гранулы, альфа-гранулы и лизосомы. Плотные гранулы участвуют в гемостазе (образовании тромба), ангиогенезе и воспалительном ответе. Основные функции альфа-гранул – гемостаз и регуляция воспаления; лизосомы участвуют в эндосомальном переваривании (захвате и переваривании веществ и частиц). Как известно, повреждение сосуда запускает каскад реакций, включающих активацию тромбоцитов, высвобождение секреторных гранул и факторов свертывания крови (табл. 1) [7, 10].

Помимо гранул тромбоциты содержат эпидермальный, тромбоцитарный и трансформирующий фактор роста (ТФР) бета, эндотелиальный ФР сосудов, ФР фибробластов и ФР кератиноцитов и др. [11, 12]. Факторы роста – секретируемые молекулы, воздействующие на специфические рецепторы клеток. По своей структуре они могут быть белками (более 50 аминокислотных остатков) или пептидами (менее 50 аминокислотных остатков).

После взаимодействия с рецептором на поверхности клетки происходит передача сигнала о росте внутриклеточным структурам, что приводит к изменению экспрессии генов. Ключевую роль в передаче сигнала играют два класса ферментов – киназы и фосфатазы. Киназы присоединяют фосфатную группу к белку-субстрату, а фосфатазы отсоединяют ее. Большинство рецепторов ФР, за исключением ТФР-бета, проявляют тирозинкиназную активность, то есть фосфатная группа присоединяется к остатку тирозина в белке. Рецептор цитокинов ТФР-бета может фосфорилировать белки по остаткам серина и треонина [13, 14].

Заживление ран – типовой физиологический многофазный процесс, в котором ФР играют решающую роль. Они участвуют во всех трех фазах заживления: воспалении, регенерации (пролиферации) и эпителизации (ремоделировании). В области раневого повреждения во время первой фазы нейтрофилы фагоцитируют бактерии, предотвращая распространение воспаления. После фагоцитоза активируются фибробласты, выделяющие ФР. ТФР-бета контролирует пролиферацию и дифференцировку клеток, а эндотелиальный ФР сосудов, секретируемый эндотелиальными клетками, стимулирует ангиогенез. Эпидермальный ФР, выбрасываемый макрофагами, стимулирует фибробласты, которые выделяют коллагеназу (фермент, расщепляющий коллаген) для фазы ремоделирования. Кроме того, дермальные фибробласты продуцируют фактор роста кератиноцитов, который воздействует на кератиноциты посредством паракринной передачи сигнала, ускоряя реэпителизацию тканей [13, 15]. Таким образом, ФР, содержащиеся в тромбоцитах, ускоряют регенерацию тканей, а PRP является аутологичным концентратом этих веществ. Для получения PRP-препарата используют метод центрифугирования крови, режимы которого влияют на концентрацию тромбоцитов и ФР [5, 16, 17]. Каждый компонент цельной крови имеет разный удельный вес, поэтому при центрифугировании происходит разделение крови на отдельные слои. Важно, что PRP можно получить только из жидкой, несвернувшейся крови, взятой путем венопункции [16].

Следует отметить, что забор венозной крови осуществляется в пробирки с антикоагулянтом, который способствует сохранению функций и морфологии тромбоцитов. В японском исследовании in vitro показано, что ACD-A лучше сохраняет размер и функциональность тромбоцитов по сравнению с другими антикоагулянтами. Применение EDTA, которая ранее считалась неподходящим антикоагулянтом для PRP, позволило упростить приготовление обогащенной тромбоцитами плазмы и сохранить уровни ФР тромбоцитов, но при условии использования малотоксичных доз [18].

Существует несколько протоколов сбора крови и получения PRP, различающихся объемом необходимой крови, скоростью и временем центрифугирования [19]. T.Е. Harrison и соавт. обнаружили, что разные режимы центрифугирования крови влияют на соотношение лейкоцитов в пробирке [20].

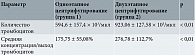

В индийском одномоментном исследовании изучали два протокола центрифугирования венозной крови для сравнения количества тромбоцитов и их концентрации, а также количества остаточных эритроцитов и лейкоцитов. В исследовании участвовали 50 человек в возрасте 20–45 лет. В первом протоколе (Single-Centrifugation Protocol (Group I)) 10 мл венозной крови набирали в шприц с тринатрийцитратом (40 мг/мл), переносили в чистую пробирку и закрывали. Затем пробирки помещали в центрифугу REMI Centrifuge CMMT и центрифугировали в режиме 3500 об/мин в течение десяти минут. Верхний слой плазмы (1,5–2 мл) удаляли, а содержимое нижней части оставляли. Оставшийся слой плазмы смешивали с 0,5 мл «красного слоя». Во втором протоколе (Double-Centrifugation Protocol (Group II)) 10 мл венозной крови в пробирке центрифугировали дважды: при 1000 об/мин в течение пяти минут (мягкое центрифугирование) для разделения эритроцитов, лейкоцитов (в виде охристого слоя) и плазмы. Часть охристого слоя и плазму переносили в другую пробирку и повторно центрифугировали в режиме 800 об/мин (жесткое центрифугирование) для получения тромбоцитов на дне пробирки и плазмы с низким содержанием тромбоцитов (platelet-poor plasma/PPP). 2/3 этой плазмы удаляли, а тромбоциты ресуспендировали в 1/3 плазмы, которую затем тестировали. Было получено 2–2,5 мл PRP. Среднее количество тромбоцитов в цельной крови составило 345,6 ± 132,6 × 103/мкл. Среднее количество тромбоцитов в PRP в первой группе составило 594,6 ± 157,4 × 103/мкл, во второй – 923,06 ± 127,58 × 103/мкл; средняя концентрация/выход тромбоцитов в первой группе – 175,75 ± 55,08%, во второй – 276,78 ± 112,7%. Обнаружены достоверные различия между количеством тромбоцитов и выходом тромбоцитов из образцов PRP в обеих группах (p < 0,01) (табл. 2). Количество лейкоцитов в PRP, полученной однократным центрифугированием, было выше [12].

Несмотря на то что функции тромбоцитов достаточно хорошо изучены, точный механизм действия PRP остается неясным [21].

Цель – изучить потенциал PRP-терапии в гинекологии на основании современных научных данных.

Материал и методы

Проведен поиск литературы в базах данных PubMed, Cochrane Library и Google Scholar. В обзор включены метаанализы, рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), проспективные, пилотные и экпериментальные исследования, клинические случаи, систематические обзоры, тезисы из сборника конференции, данные из учебных пособий и клинических рекомендаций, опубликованные в 2012–2024 гг.

Результаты

Всего выявлено: 6 систематических обзоров, 4 систематических обзора и метаанализа, 11 обзоров, 12 сравнительных исследований, 2 РКИ, 3 учебных пособия, 2 кросс-секционных исследования, 1 нерандомизированное интервенционное исследование, 1 экспериментальное исследование, 1 пилотное исследование, 1 проспективное когортное исследование, 1 проспективное исследование, 2 клинических случая, 1 тезис с практической конференции, 1 клинические рекомендации. После анализа данных статей они были включены в настоящий обзор.

Тонкий эндометрий

Толщина эндометрия играет ключевую роль в успешной имплантации эмбриона при беременности. При недостаточности толщины эндометрия (менее 0,7 мм) применяется PRP-терапия. Этот метод направлен на стимуляцию роста эндометрия и повышение вероятности наступления беременности [22, 23].

Результаты многочисленных исследований подтверждают положительное влияние PRP-терапии в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) при гипоплазии эндометрия и неудачных имплантациях эмбрионов.

В пилотном исследовании у десяти пациенток с недостаточным ростом эндометрия в анамнезе, которым проводилась внутриматочная инфузия PRP в циклах переноса замороженных эмбрионов, наблюдалось увеличение толщины эндометрия. В результате беременность наступила у пяти из десяти пациенток. Эти данные свидетельствуют об эффективности PRP в стимуляции роста эндометрия у пациенток с тонким эндометрием [24].

F. Aghajanzadeh и соавт. также показали, что обогащенная тромбоцитами плазма может быть перспективным и безопасным терапевтическим методом, используемым в комплексе с другими подходами для улучшения репродуктивных результатов у женщин с повторными неудачными имплантациями. В исследовании участвовали 30 женщин, которым проводили перенос замороженных эмбрионов. За 48 часов до переноса эмбрионов выполнялись внутриматочные инъекции аутологичных очищенных тромбоцитов. Анализ результатов выявил взаимосвязь средней силы между инфузиями PRP и частотой имплантации (d Коэна = 0,39). Частота имплантации в группе PRP составила 6,7% [25].

Метаанализ и систематический обзор, включавший семь исследований с участием 625 пациенток (311 в группе PRP и 314 в контрольной группе), показал, что у женщин, получавших PRP, значительно выше вероятность наступления химической беременности (относительный риск (ОР) 1,79), клинической беременности (ОР 1,79) и имплантации (ОР 1,97) по сравнению с пациентками контрольной группы. При этом различий в частоте невынашивания беременности не обнаружено. Кроме того, толщина эндометрия после вмешательства увеличивалась у женщин, получавших PRP (стандартизированная разность средних 1,79) [26].

Таким образом, результаты систематического обзора свидетельствуют о том, что PRP-терапия может быть эффективной альтернативной стратегией лечения у пациенток с тонким эндометрием и рецидивирующими неудачами имплантации.

Интраовариальные инъекции

Интраовариальные инъекции PRP применяются с целью сохранения овариального резерва у женщин старшего репродуктивного возраста и при первичной недостаточности яичников (poor ovarian response, POR) [27].

В исследовании C.C. Hsu и соавт. 33-летней женщине с нерегулярными менструациями в анамнезе, у которой ранее были отменены циклы стимуляции овуляции из-за отсутствия фолликулов, ввели 4 мл PRP (концентрация не указана) в сочетании с 1 мл раствора, содержащего 150 МЕ фолликулостимулирующего гормона и 75 МЕ лютеинизирующего гормона, непосредственно в ткань яичника. В течение четырех дней после инъекции PRP отмечалось возобновление фолликулогенеза. После двух циклов стимуляции овуляции было получено шесть ооцитов, которые после ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) привели к образованию двух восьмиклеточных и одного пятиклеточного эмбриона. Эмбрионы были перенесены в матку, что привело к беременности двойней, разрешившейся на сроке 30 недель без каких-либо осложнений [28].

P. Melo и соавт. провели нерандомизированное интервенционное исследование с участием 83 женщин, разделенных на две группы: 46 женщинам выполняли инъекцию PRP, а 37 женщинам не выполняли. В каждой группе были выделены подгруппы пациенток, прибегнувших к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и естественному зачатию. 46 женщинам вводили PRP с цитратным антикоагулянтом (количество не сообщается), при этом плазму активировали 10%-ным раствором хлорида кальция, в объеме 200 мкл в каждый яичник.

Исследователи зарегистрировали 11 клинических беременностей, в результате которых родилось пять живых детей у пациенток, получавших инъекции PRP, по сравнению с двумя клиническими беременностями и одним живорождением в группе, не получавшей инъекций. Общий показатель AFC (количество антральных фолликулов) был выше после лечения (n = 7) по сравнению с периодом до вмешательства (n = 4). При этом у пациенток, обратившихся для проведения программы ВРТ, было получено большее количество ооцитов [29].

Y. Cakiroglu и соавт. изучали применение PRP у женщин с первичной недостаточностью яичников (primary ovarian insufficiency, POI). 311 женщинам в возрасте 24–40 лет была проведена внутриовариальная инъекция PRP. Забор крови в объеме 20 мл осуществлялся с последующим центрифугированием пробирок при 830 g в течение восьми минут. Было собрано примерно 2–4 мл PRP из первой пробирки, вторую пробирку обрабатывали аналогичным образом (всего было собрано 4–8 мл PRP). В тот же день трансвагинально под ультразвуковым контролем PRP вводили в подкорковую и стромальную области яичников. Авторы отметили, что при POI яичники небольшого размера и склерозированы, что затрудняет инъекцию PRP, однако использование различных плоскостей для проведения инъекции позволило достичь необходимого результата. В рамках исследования также оценивались показатели овариального резерва и параметры исходов ЭКО. Спонтанное зачатие произошло у 23 (7,4%) женщин. У 201 (64,8%) развились антральные фолликулы, что позволило предпринять попытку ЭКО. У 82 (26,4%) пациенток развились эмбрионы, из которых 25 женщинам была проведена криоконсервация, а 57 предпочли перенос. Перенос эмбрионов привел к 13 беременностям (22,8% на один перенос, 4% от общего числа).

Таким образом, из 311 женщин, которым была введена PRP, у 25 (8,0%) зафиксирована устойчивая имплантация или живорождение (спонтанно/после ЭКО). Эмбрионы еще 25 (8,0%) женщин были подвергнуты криоконсервации. Результаты этого исследования позволяют предположить, что у женщин с POI интраовариальная инъекция аутологичной PRP может рассматриваться как альтернативный экспериментальный метод лечения [30].

Синдром Ашермана

Синдром Ашермана, или внутриматочные синехии, – это приобретенное состояние, характеризующееся образованием соединительнотканных сращений в полости матки и/или цервикальном канале, приводящих к их частичной или полной облитерации [31].

E. Albazee и соавт. оценили эффективность PRP-терапии после адгезиолизиса у пациенток с внутриматочными синехиями (ВМС) на основании результатов РКИ. Были проанализированы данные 260 пациенток: 132 получали инъекции PRP, 128 составили контрольную группу. Согласно результатам, в группе PRP статистически значимо больше пациенток имели 1–2-ю степень ВМС после вмешательства (3 РКИ; ОР 1,23: 95%-ный доверительный интервал (ДИ) 1,11–1,36; p < 0,001), у них отмечались большая продолжительность менструаций (3 РКИ; средний показатель – 1,13 дня; 95% ДИ 0,86–1,41; p < 0,001) и более частое возобновление менструаций после вмешательства (3 РКИ; средний показатель – 2,96 дня; 95% ДИ 0,31–3,61; p < 0,001) [32].

Таким образом, PRP-терапия после адгезиолизиса представляется эффективной, однако для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные РКИ.

С целью определения эффективности PRP при синдроме Ашермана Л.В. Адамян и соавт. провели исследование на базе отделения оперативной гинекологии ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России. В исследование было включено 60 женщин репродуктивного возраста с ВМС 1–2-й степени. 20 пациенткам интраоперационно субэндометриально вводили PRP, 40 составили контрольную группу. Орошение полости матки PRP проводилось на вторые и третьи сутки после операции (патент RU 2 741 621 C1 от 28.01.2021) в сочетании с комплексным послеоперационным лечением. Через два месяца после контрольной гистероскопии было установлено статистически значимое увеличение толщины эндометрия при использовании PRP по сравнению с пациентками, не получавшими PRP (p = 0,03 и p = 0,04) [33].

Патология тазового дна

Многие женщины в течение репродуктивного цикла имеют различные патологии тазового дна, частота которых увеличивается с возрастом и коррелирует с ухудшением качества жизни [34, 35].

Травма промежности

В турецком исследовании продемонстрирована эффективность использования метода PRP у 31-летней женщины с диагнозом травмы промежности вследствие родов. Был взят образец 10 мл крови, который центрифугировали в режиме 5000 об/мин в течение пяти минут. Полученную аутологичную плазму ввели в правую боковую стенку влагалища. Процедура выполнялась три раза с трехнедельным интервалом. Результаты клинического наблюдения показали, что методика PRP уменьшает болевые ощущения (за счет неоваскуляризации), нормализует пигментацию, выравнивает рубцы и восстанавливает ткани [36].

Стрессовое недержание мочи

Стрессовое недержание мочи (stress urinary incontinence, SUI) – заболевание, характеризующееся потерей мочи. Чаще оно манифестирует в постменопаузе и снижает качество жизни пациенток [37].

В проспективном когортном исследовании C.H. Chiang и соавт. изучали терапевтический эффект повторных инъекций PRP в сфинктер мочеиспускательного канала у женщин при стрессовом недержании мочи из-за врожденной недостаточности сфинктера. В исследование было включено 26 женщин среднего возраста 61,7 ± 15,3 года (20–88 лет). Было взято 50 мл крови и использовано двукратное центрифугирование: 200 g в течение 20 минут при 20 °C и 2000 g также в течение 20 минут при 20 °C. Во внешний сфинктер мочеиспускательного канала в пять отдельных зон (2, 5, 7, 10, 12 часов) вводили 5 мл PRP. Было проведено четыре процедуры с месячным интервалом. После последней инъекции PRP в течение года врачи оценивали общий ответ на лечение (GRA, 0–3 балла), где GRA ≥ 2 считался успешным. Кроме того, оценивались изменения SUI по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и уродинамические параметры. После лечения у 12 (46,2%) пациенток был достигнут терапевтический эффект, у 7 (26,9%) полное воздержание сохранялось в течение 12 месяцев. После лечения при оценке SUI средний балл по ВАШ достоверно снизился с 6,4 ± 2,3 до 3,9 ± 2,3 (р < 0,001). Исследование показало, что использование PRP возможно при заболеваниях тазового дна, но в будущих исследованиях необходимо стандартизировать дозу в каждом конкретном случае [38].

A. Daneshpajooh и соавт. провели РКИ, цель которого заключалась в оценке влияния периуретральной инъекции PRP на лечение SUI. 20 женщин с SUI разделили поровну на две группы. Пациентки первой, экспериментальной группы получали инъекции PRP периуретрально, пациентки второй, контрольной, – мидуретральный слинг (стандартный метод лечения). Для приготовления PRP для экспериментальной группы использовали 20 мл венозной крови, которую хранили с использованием цитратдекстрозного антикоагулянта. Было применено два режима центрифугирования: 10 минут при 800 об/мин и 15 минут при 3500 об/мин. Пациенткам вводили 3 мл PRP в четыре точки в середине уретры. Через один и три месяца оценивали состояние с помощью опросников ICID, I-QOL, UDI-6 и стресс-теста на кашель. Согласно результатам, 7 (70%) пациенток экспериментальной группы относительно выздоровели после инъекции. В контрольной группе выздоровление наблюдалось в 8 (80%) случаях.

Результаты анкетирования до и после использования обоих методов лечения указывают на их эффективность, но реакция на использование мидуретрального слинга была лучше. Исследователи считают, что однократное введение PRP может в некоторой степени устранить симптомы SUI, но при повторном введении PRP могут быть получены более четкие результаты [39].

Склероатрофический лихен вульвы

Склероатрофический лихен вульвы (САЛВ) – хронический воспалительный дерматоз неизвестной этиологии, характеризующийся выраженной очаговой атрофией кожи и слизистых оболочек вульвы, приводящий к образованию рубцов [40, 41].

M. Tedesco и соавт. провели исследование, в котором изучили ответ на терапию PRP у 43 мужчин и 51 женщины, страдавших склерозирующим лишаем. После забора крови было получено 2–4 мл аутологичной плазмы, режим центрифугирования не уточняется. Каждому пациенту вводили одну инъекцию PRP с 15-дневным интервалом три раза. В результате через шесть месяцев пациенты обоего пола отметили уменьшение боли (с 33,3 до 7,8% у женщин и с 18,6 до 4,7% у мужчин), жжения и зуда в области гениталий (с 80,4 до 21,6% у женщин, с 37,3 до 31,4% у мужчин (у последних снижение не такое значимое)) [42].

M. Garrido и соавт. указали на облегчение симптомов САЛВ у женщин в постменопаузе, которые плохо реагировали на лечение глюкокортикостероидами после PRP-терапии. 28 женщинам были проведены три инъекции PRP с интервалом 4–6 недель в пораженные участки с предварительным местным обезболиванием 2,5%-ным кремом с лидокаином.

Было собрано 18 мл крови в один шприц 20 мл, содержавший 2 мл ACD-A. Режим центрифугирования не уточняется. Пациенткам было введено 4 мл PRP в наиболее пораженные участки вульвы и промежности под углом 60 градусов. Результаты показали положительную динамику, которая сохранялась на протяжении года наблюдения [43].

Аномальные маточные кровотечения

Аномальные маточные кровотечения (АМК) – патология, которая может затронуть женщин любого репродуктивного возраста, однако, по данным авторов, на долю АМК приходится 50% в структуре общей гинекологической патологии пубертатного периода и 25% – у женщин позднего репродуктивного возраста [44–46]. Эта проблема остается актуальной [47].

АМК – многофакторное заболевание, при котором параметры кровотечения не соответствуют нормальным параметрам менструального цикла по объему кровопотери и длительности [46, 47].

В настоящее время протоколы лечения АМК предполагают использование гемостатических препаратов, утеротоников и гормональной терапии. G. Turan и соавт. провели проспективное исследование, в котором сравнили эффективность PRP-терапии и выскабливания полости матки. В исследование было включено 149 женщин с АМК, 74 из них была проведена внутриматочная PRP-терапия. В контрольную группу вошло 75 женщин, которым кроме выскабливания не выполнялось дополнительных процедур. Для приготовления PRP было взято 30 мл венозной крови, ее центрифугировали при 3200 об/мин в течение 15 минут. Спустя три месяца оценивали толщину эндометрия с помощью трансвагинального ультразвукового исследования и количество кровотечений. Результаты показали отсутствие статистически значимой разницы между основной и контрольной группами в уменьшении количества кровотечений и увеличении толщины эндометрия [48].

Обсуждение

PRP-терапия по праву считается перспективным направлением в регенеративной медицине, активно применяемым в гинекологии и репродуктологии. Благодаря высокой концентрации факторов роста, цитокинов и других биологически активных веществ, обогащенная тромбоцитами плазма эффективно стимулирует регенерацию тканей. Клинические исследования показывают, что PRP-терапия способствует увеличению толщины эндометрия при гипоплазии, что может повысить вероятность успешной имплантации эмбриона. Кроме того, у пациенток с первичной недостаточностью яичников отмечаются положительные эффекты после PRP-терапии. Обнадеживающие результаты получены также в лечении САЛВ и стрессового недержания мочи: PRP-терапия способствует уменьшению симптомов и улучшению качества жизни. Однако при лечении АМК значительных результатов достигнуть не удалось. Необходимо отметить, что PRP-терапия характеризуется минимальной инвазивностью и высокой степенью безопасности. Это позволяет рассматривать данный метод лечения в качестве дополнительного, а в некоторых ситуациях – в качестве основного.

Между тем отсутствие единого стандартизированного протокола получения PRP создает препятствие для широкого внедрения технологии. Различия в методиках, такие как объем забираемой крови, параметры центрифугирования (скорость и время) и объем вводимой PRP, затрудняют сопоставление результатов исследований и разработку универсальных рекомендаций.

Заключение

Несмотря на многообещающие результаты применения PRP-терапии в гинекологии и репродуктивной медицине, для оптимизации и стандартизации протоколов, а также более широкого внедрения этого инновационного метода необходимы масштабные, хорошо спланированные научные исследования.

Авторы заявляют об отсутствии финансирования и конфликта интересов.

Ye.V. Sibirskaya, PhD, Prof., P.O. Nikiforova, M.S. Shirinyants

N.I. Pirogov Russian National Research Medical University

Russian Children’s Clinical Hospital – a Branch of N.I. Pirogov Russian National Research Medical University

Russian University of Medicine

Peoples' Friendship University of Russia

Contact person: Polina O. Nikiforova, pol_nikiforova@mail.ru

The aim is to evaluate the prospects of using PRP therapy in various areas of gynecology based on the analysis of current scientific data.

Material and methods. A systematic literature search was conducted in the PubMed, Cochrane Library, and Google Scholar databases using keywords related to PRP therapy and gynecological diseases. The review included systematic reviews, meta-analyses, randomized controlled trials, prospective studies, clinical cases, pilot and experimental studies, reviews, conference abstracts, materials from textbooks and clinical guidelines published between 2012 and 2024.

Results. The literature analysis showed that PRP therapy demonstrates promising results in the treatment of several gynecological pathologies. In particular, a positive effect is reported in endometrial hypoplasia, primary ovarian insufficiency (in the context of infertility and miscarriage), and Asherman's syndrome. In addition, PRP therapy promotes symptom regression and improved quality of life in patients with perineal trauma, stress urinary incontinence, and lichen sclerosus of the genitals.

Conclusions. PRP therapy represents a promising direction for regenerative medicine in gynecology. Due to the high concentration of growth factors and platelets, it has the potential to stimulate tissue regeneration, improve ovarian function, restore the endometrium, and eliminate intrauterine adhesions. However, for widespread clinical use of PRP therapy, standardization of blood collection protocols and centrifugation regimens is necessary to ensure reproducibility and comparability of results.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.