Лечение аллергического конъюнктивита препаратом Олопатадин-СЗ

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Цель настоящего исследования – проанализировать терапевтическую эффективность и безопасность препарата олопатадин 0,1% (Олопатадин-СЗ) (НАО «Северная звезда», Россия) – одной из последних разработанных молекул двойного действия с выраженной антигистаминной активностью в комбинации со свойствами стабилизации тучных клеток. Это обеспечивает мгновенный и пролонгированный терапевтический эффект, благоприятный профиль безопасности и высокую эффективность в купировании симптомов сезонного АК. В исследовании участвовало 62 пациента (124 глаза) с проявлениями сезонного и хронического АК. Лекарственный препарат олопатадин 0,1% контролировал симптомы АК к 14-му дню применения у 92% пациентов. Только в 8% случаев наблюдались остаточные проявления АК. При этом средний срок лечения составил 11,7 ± 0,7 суток. Терапевтическую эффективность лекарственного препарата комбинированного действия олопатадин 0,1% (Олопатадин-СЗ) большинство пациентов оценили как «очень удовлетворительную» в отношении комфортной переносимости и скорости наступления облегчения. Вероятно, это обусловлено отсутствием влияния на липидный слой и уровнем рН, близким к физиологическому (7,0–7,2).

Цель настоящего исследования – проанализировать терапевтическую эффективность и безопасность препарата олопатадин 0,1% (Олопатадин-СЗ) (НАО «Северная звезда», Россия) – одной из последних разработанных молекул двойного действия с выраженной антигистаминной активностью в комбинации со свойствами стабилизации тучных клеток. Это обеспечивает мгновенный и пролонгированный терапевтический эффект, благоприятный профиль безопасности и высокую эффективность в купировании симптомов сезонного АК. В исследовании участвовало 62 пациента (124 глаза) с проявлениями сезонного и хронического АК. Лекарственный препарат олопатадин 0,1% контролировал симптомы АК к 14-му дню применения у 92% пациентов. Только в 8% случаев наблюдались остаточные проявления АК. При этом средний срок лечения составил 11,7 ± 0,7 суток. Терапевтическую эффективность лекарственного препарата комбинированного действия олопатадин 0,1% (Олопатадин-СЗ) большинство пациентов оценили как «очень удовлетворительную» в отношении комфортной переносимости и скорости наступления облегчения. Вероятно, это обусловлено отсутствием влияния на липидный слой и уровнем рН, близким к физиологическому (7,0–7,2).

Актуальность

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2025 г. аллергическими заболеваниями будет страдать 50% мирового населения [1]. Конъюнктива глаза постоянно подвергается воздействию антигенов, находящихся в воздухе, что может привести к развитию аллергического конъюнктивита (АК), поражающего суммарно 40% населения планеты [2]. До 90% эпизодов аллергического поражения органа зрения сопровождается развитием конъюнктивита, реже аллергического блефарита, кератита, увеита, ирита, ретинита, неврита и дерматита век. В 50–90% случаев симптомы аллергического ринита сочетаются с симптомами атопической бронхиальной астмы [3].

Согласно данным современных исследований, в основе патогенеза АК лежит развитие в клетках эпителия опосредованной иммуноглобулином (Ig) E аллергической реакции гиперчувствительности первого типа. Специфические антитела IgE, сопряженные с высокоаффинными рецепторами базофилов или тучных клеток, связывают катализатор-аллерген. Под их воздействием происходит интенсификация дегрануляции тучных клеток, содержащихся в количестве 104–106/г ткани, с высвобождением медиаторов воспаления гистамина, серотонина, субстанции Р, лизосомальных ферментов, эйкозаноидов (простагландинов, простациклинов, лейкотриенов, тромбоксана А2), которые в свою очередь приводят к активации как H1-, так и H2-, Н3-, Н4-типов гистаминовых рецепторов [4]. В итоге развивается каскад воспалительно-аллергических реакций и формируется клинический ответ организма [5]. Однако дегрануляция не приводит к гибели тучных клеток. После выделения медиаторов воспаления гранулы восстанавливаются, и при сохранении аллергена цикл реакций возобновляется.

Характер интенсивности АК зависит от концентрации сенсибилизатора, длительности пыльцевого сезона и реактивности организма. В большинстве случаев АК активизируется при повышенной и генетически обусловленной чувствительности лиц, восприимчивых к различным внешним аллергенам [6]. Интенсивность реакции гиперчувствительности при АК может быть немедленной (в течение 30 минут от момента контакта с аллергеном) и замедленной (через 24–48 часов и более) [7] и сопровождаться симптомами, вызывающими у пациента дискомфорт. Так, типичным проявлением поллиноза считается риноконъюнктивальный синдром, характеризующийся зудом и покраснением глаз, жжением, ощущением инородного тела, светобоязнью, слезотечением, гиперемией и отеком конъюнктивы с образованием фолликулов или сосочков. Отделяемое из глаз обычно слизистое, прозрачное, иногда вязкое и нитевидное. В случае присоединения инфекции в уголках глаз появляется гнойный секрет. При тяжелом течении поллиноза в 20% случаев развивается астенический синдром. Пациенты жалуются на головную боль, резкую слабость, повышенную утомляемость, потливость, озноб, гипертермию, раздражительность, плаксивость, нарушение сна (бессонницу или сонливость). При вовлечении в патологический процесс роговицы снижается острота зрения, наблюдаются блефароспазм, птоз. Одновременно могут возникать двустороннее затруднение носового дыхания разной степени, зуд в носу, носоглотке, ушных проходах, приступообразное чихание, профузный насморк, гиперемия и мацерация кожи преддверия и крыльев носа, обонятельные расстройства (аносмия, гипосмия). В аллергический воспалительный процесс вовлекаются пазухи носа, носоглотка, слуховые трубы, гортань. В результате развиваются синусит, евстахиит, фарингит, ларингит [8]. В совокупности все перечисленные синдромы и симптомы существенно снижают качество жизни пациентов.

Аллергические поражения глаз нередко развиваются в виде поллинозного, крупнопапиллярного, лекарственного и хронического аллергического конъюнктивита, атопического и весеннего кератоконъюнктивита. В зависимости от течения АК подразделяют на острые, подострые и хронические, по времени возникновения – на сезонные и круглогодичные.

В центральной полосе России выделяют три периода поллиноза, когда антигенные белки могут находиться в пыльце и других частях растения (семенах, листьях, стеблях, плодах). Весенний поллиноз приходится на период с апреля по май и обусловлен пылением деревьев (береза, дуб, орешник, ольха, клен, ясень, платан, вяз, тополь). С июня по июль наблюдается летний поллиноз, связанный с пылением луговых злаковых трав (тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, пырей, мятлик луговой, костер, лисохвост, райграс), культивируемых злаков (рожь, пшеница, кукуруза). Летне-осенний поллиноз отмечается с июля по сентябрь в период пыления сорных трав (полынь, лебеда, амброзия, подсолнечник) [9].

Объективная диагностика АК зависит от доскональной интерпретации анамнеза, жалоб, результатов физикального, общеклинического и аллергологического обследований. В качестве медикаментозного лечения применяют различные антигистаминные препараты системного и топического действия, симптоматическую лекарственную терапию, специфическую иммунотерапию, препараты для профилактики вторичных инфекций и осложнений [10], стабилизаторы мембран тучных клеток общего и местного действия, топические глюкокортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты, деконгестанты, блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов и т.д.

Современные фармацевтические препараты для купирования АК, к которым относится Олопатадин-СЗ (НАО «Северная звезда», Россия), – продукты двойного действия, сочетающие в себе благодаря селективному антагонизму гистаминовых H1-рецепторов выраженную антигистаминную активность и противовоспалительные свойства в результате подавления продукции интерлейкинов 6 и 8 путем стабилизации мембран тучных клеток. Данная группа фармакологических средств обеспечивает форсированное продолжительное облегчение симптоматики [11]. Важно, что капли Олопатадин-СЗ не влияют на альфа-адренергические, допаминовые, мускариновые первого и второго типов, а также серотониновые рецепторы. Благодаря наличию в составе полисорбата 80 период действия противоаллергического препарата Олопатадин-СЗ после вскрытия флакона продлевается до 50 дней. При этом профиль безопасности сохраняется. Это крайне важно в аспекте многокомпонентной аллергии в разные периоды цветения.

Цель – определить терапевтическую эффективность и безопасность препарата комбинированного действия олопатадин 0,1% (Олопатадин-СЗ) в лечении АК.

Материал и методы

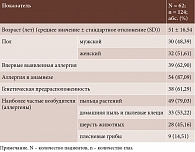

Проспективное одноцентровое клиническое исследование эффективности олопатадина 0,1% – Олопатадин-СЗ (НАО «Северная Звезда», Россия) выполнено на базе офтальмологического отделения КДЦ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в период с марта по июнь 2025 г. В исследовании участвовало 62 пациента с проявлениями сезонного и хронического АК: 30 (48,39%) мужчин и 32 (51,61%) женщины. Возраст пациентов составил 18–85 (51 ± 16,54) лет. Базовые характеристики респондентов представлены в табл. 1.

После получения письменного информированного согласия все пациенты использовали глазные капли в соответствии с инструкцией, два раза в сутки до появления определенных признаков выздоровления. Безопасность анализировали методом регистрации всех уведомлений о нежелательных явлениях.

При диагностике АК учитывали клиническую симптоматику, повышение в сыворотке крови уровня специфических IgE, эозинофилию, иные аллергические заболевания в анамнезе, семейный аллергологический анамнез [12].

Критериями исключения пациентов из исследования были:

- гиперчувствительность к компонентам препарата;

- эрозия роговицы;

- травма органа зрения в течение трех месяцев до начала исследования;

- планируемое хирургическое вмешательство;

- инфекционный процесс переднего отрезка глаза;

- беременность.

В течение периода наблюдения проводили стандартное офтальмологическое обследование, включавшее рефрактометрию, визометрию с максимально коррегированной остротой зрения, пневмотонометрию, офтальмоскопию. Выполняли также биомикроскопию с помощью Slit Lamp Microscope S390L (MediWorks, Китай), мейбографию, определяли время разрыва слезной пленки (Non-Invasive Break-Up Time, NIBUT), высоту слезного мениска, уровень липидного слоя слезной пленки, покраснение глаза. Кроме того, осуществляли анкетирование пациентов по индивидуальному восприятию препарата.

В день обращения пациента (визит 1) выполняли фоторегистрацию глазной поверхности с определением четырех указанных показателей. Через неделю (визит 2) участники заполняли форму состояния аллергического статуса, на основании которой анализировали восприятие эффективности принимаемого препарата. Общие глазные симптомы оценивали с помощью системы TOSS (Total Ocular Symptom Score). Мониторируемые патологические признаки оценивали по шкале интенсивности следующих проявлений (от отсутствия до высокой активности): отек век, отек и гиперемия конъюнктивы век и глазного яблока, фолликулы и петехиальные кровоизлияния, слезотечение, зуд (табл. 2). Оценивали адекватность проводимой противоаллергической терапии в отношении комфортности капель, скорости наступления облегчения и общей удовлетворенности лечением. В зависимости от регресса состояния назначали дату последующего приема (визит 3). В среднем срок лечения составил 11,7 ± 0,7 суток.

Все полученные результаты были сведены в электронные таблицы MS Excel. Собранную информацию и накопленные данные обрабатывали в программах Office Std. 2016 (Microsoft Excel 2016 (16.0.7927.1017), Statistica 13.3, GraphPadPrism 9 v. 9.4.1 с использованием стандартных арифметических показателей (процент осложнений, процент опрошенных и т.д.), стандартных параметрических показателей (среднее и ошибка среднего значения, М ± m), критерия Стьюдента, точного теста Фишера, а также стандартных корреляционных показателей (коэффициент корреляции Спирмена). При этом статистически достоверными считали различия, при которых уровень достоверности (p) превышал 95% (p < 0,05), 99% (p < 0,01) или 99,9% (p < 0,001). В остальных случаях различия признавали статистически недостоверными (p > 0,05).

Результаты

Аллергический конъюнктивит является хроническим заболеванием. Средний стаж АК в исследовании составил 7,5 ± 2 года. Периодические обострения отмечались в течение 5–7 дней до момента обращения к врачу.

Ранее пациенты с АК использовали 4%-ный раствор натрия кромогликата, кетотифен и левокабастин [13]. Олопатадин-СЗ был назначен всем пациентам по стандартной схеме – два раза в сутки в зависимости от степени выраженности конъюнктивита с восьмичасовым интервалом [14] 14-дневным курсом.

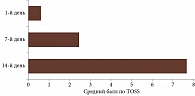

Осмотр пациентов проводили регулярно с оценкой состояния симптомов по TOSS [15]. Общий балл глазных симптомов (TOSS) показал значительное снижение при последующем посещении по сравнению с исходным уровнем до 14-го дня. Соблюдение режима приема препарата оценивали по карте соблюдения режима приема лекарственных средств, а безопасность – по наличию побочных реакций [16].

В первый день обращения (визит 1) пациенты жаловались на зуд и отек век, покраснение глаз, светобоязнь, слезотечение, ощущение инородного тела и дискомфорт различной степени. Астенический синдром (головная боль, резкая слабость, повышенная утомляемость, потливость, озноб, гипертермия, раздражительность, плаксивость, нарушение сна) присутствовал у 12 (19,3%) пациентов. Мониторинг состояния конъюнктивы в процессе медикаментозной терапии к 7‐му дню заболевания (визит 2) продемонстрировал прогрессивное улучшение клинической картины. Прослеживалась тенденция к излечению (табл. 3).

У всех обследованных до лечения наблюдался отек век средней (42%) и высокой (58%) степени. Гиперемия бульбарной, тарзальной конъюнктивы и переходных складок век интенсивной степени выраженности отмечалась в 75% случаев, умеренной – в 25% случаев. Фолликулы и точечные кровоизлияния на пальпебральной конъюнктиве и нижней переходной складке выявлены у 32% пациентов. У 34% больных обнаружено двустороннее затруднение носового дыхания разной степени, зуд в носу, носоглотке, ушных проходах, приступообразное чихание, профузный насморк, гиперемия и мацерация кожи преддверия и крыльев носа, обонятельные расстройства. У 6% диагностирован синусит, у 3% – евстахиит, у 1,6% – фарингит, у 1,6% – ларингит, у 2% – кожные проявления (крапивница, дерматиты), у 3% пациентов – оральный аллергический синдром (зуд, покалывание и отек губ, языка, неба, глотки, ощущение кома в горле).

На контрольном осмотре (визит 2) через неделю от начала терапии у всех пациентов отмечалась положительная динамика, выраженность проявлений острой аллергической реакции уменьшилась (рис. 1–3).

Продолжение противоаллергической терапии привело к полному купированию симптомов в 67% случаев и к снижению их интенсивности в 33% случаев. Так, на финальном амбулаторном посещении (визит 3) зафиксировано абсолютное клиническое выздоровление у 92% пациентов. Только у 8% отмечались остаточные проявления АК.

В рамках настоящего исследования не диагностировались общие нежелательные явления, связанные с терапией. Не отмечалось также существенных местных клинически релевантных изменений по сравнению с исходным состоянием, затрагивавших остроту зрения, показатели тонометрии, офтальмоскопии. Хорошая адаптивность препарата Олопатадин-СЗ основана на том, что он не нарушает организацию мембран эпителиальных клеток конъюнктивы, лимба и роговицы, дефект которых и вызывает ощущение жжения [17].

Согласно результатам анкетирования, эффективность лечения в отношении общих глазных симптомов (TOSS) 96,7% пациентов расценили как «в некоторой степени эффективно» или «очень эффективно» (рис. 1).

На основании данных опроса и объективных клинических показателей в отсутствие местных побочных эффектов со стороны органа зрения Олопатадин-СЗ (Olopatadine-SZ) обеспечивает оптимальный профиль безопасности и переносимости, что согласуется с результатами ранее проведенных автономных исследований [17–20].

Подавляющая часть пациентов отметила приоритет комфорта при субъективной оценке терапевтической эффективности, что, в частности, влияет на исходный процент общей удовлетворенности консервативной терапией. В отношении комфортной переносимости и скорости наступления облегчения на фоне применения лекарственного препарата комбинированного действия олопатадина гидрохлорида 0,1% (Олопатадин-СЗ) большинство пациентов ответили так: «очень удовлетворены» (р = 0,001). Возможно, это в какой-то степени обусловлено отсутствием влияния на липидный слой и уровнем рН, близким к физиологическому (7,0–7,2).

В ряде случаев диагностика АК, равно как и персонализированная терапия, затруднена. Адекватное лечение способствует контролю заболевания [18].

Местное противоаллергическое офтальмологическое лечение предусматривает использование фармпрепаратов разнонаправленного действия. Эффективная терапия предполагает приверженность пациента проводимому лечению, соблюдение врачебных назначений, что в свою очередь гарантирует удовлетворенность как процессом лечения, так и стандартом оказываемых услуг.

Большинство участников исследования воспринимали Олопатадин-СЗ как клинически эффективный и удобный в применении лекарственный препарат, обеспечивающий надлежащий контроль аллергической реакции. Полученные данные об эффективности и безопасности этой лекарственной формы согласуются с данными других авторов [18, 20].

Опираясь на результаты офтальмологического обследования и оценку субъективного восприятия участников исследования, можно констатировать терапевтическую результативность и успешное управление АК.

Заключение

Своевременная диагностика и адекватное лечение сезонных проявлений аллергии с использованием современных препаратов позволяют не только добиться быстрого купирования симптомов АК, но также повысить качество жизни пациентов и значительно снизить риск осложнений. Современные антигистаминные препараты второго поколения эффективны в купировании симптомов сезонной аллергии. Олопатадин-СЗ селективно блокирует H1-рецепторы, характеризуется высоким антиаллергическим потенциалом, оказывает быстрое и продолжительное действие (в течение 12 часов). Препарат хорошо переносится пациентами. На фоне его применения отсутствуют проявления тахифилаксии.

Таким образом, Олопатадин-СЗ можно рассматривать как препарат, наиболее полно отвечающий требованиям экспертов ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) к антигистаминным препаратам. Согласно данным настоящего исследования, ощутимое улучшение состояния наступает на первые-вторые сутки применения Олопатадина-СЗ. Благодаря двойному действию препарат можно принимать всего два раза в сутки с восьмичасовым интервалом.

I.A. Loskutov, PhD, E.N. Khomyakova, PhD, E.E. Romashova

M.F. Vladimirsky Moscow Regional Scientific Research Clinical Institute

Contact person: Igor A. Loskutov, loskoutigor@mail.ru

A statistical analysis of research in recent decades has shown that seasonal allergies are one of the most common allergic diseases. Allergic conjunctivitis (AC) is considered to be a common ophthalmological manifestation of an allergic nature. A number of studies have demonstrated the advantage of antiallergic local therapy in terms of systemic effects. The purpose of this study is to analyze the therapeutic efficacy and safety of the drug olopatadine 0.1% (Olopatadine-SZ) (NAO Severnaya Zvezda, Russia), one of the latest developed double-acting molecules with pronounced antihistamine activity in combination with mast cell stabilization properties. This provides an instant and prolonged therapeutic effect, a favorable safety profile, and high efficacy in relieving symptoms of seasonal AC. The study involved 62 patients (124 eyes) with manifestations of seasonal and chronic AC. The drug olopatadine 0.1% controlled the symptoms of AC by the 14th day of use in 92% of patients. Only 8% had residual symptoms of allergic conjunctivitis, with an average treatment duration of 11.7 ± 0.7 days. The therapeutic efficacy of the combined-action drug olopatadine 0.1% (Olopatadine-SZ) was rated by the majority of patients as ‘very satisfied’ in terms of comfortable tolerability and the speed of relief. This may be due to the lack of impact on the lipid layer and a pH value that is close to physiological (7.0–7.2).

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.