Случай ветряной оспы и ее последствий у пациентки преклонного возраста. Трудности и особенности диагностического поиска и эпидемиологического расследования

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Введение

Ветряная оспа (Varicella) – острое инфекционное заболевание, вызываемое ДНК-содержащим вирусом Varicella Zoster virus (VZV), входящим в подсемейство Alphaherpesvirinae семейства Herpesviridae. Ветряная оспа является строгим антропонозом с аэрозольным механизмом передачи возбудителя, реализуемым воздушно-капельным путем. В клетках слизистой оболочки верхних дыхательных путей происходят первичное размножение и накопление вируса. Затем вирус поступает в лимфатическую систему и в конце инкубационного периода проникает в кровь.

Заболевание характеризуется лихорадкой, интоксикационным синдромом, поражением кожи и слизистых оболочек в виде макуло-папулезно-везикулезной сыпи.

VZV обладает тропностью к клеткам эктодермального происхождения, преимущественно к эпителию кожи и слизистых оболочек дыхательных путей. В месте фиксации вируса наблюдаются локальное расширение кровеносных капилляров, серозный отек, отслоение эпидермиса, что обусловливает формирование пятна – папулы-везикулы. При подсыхании везикул на их месте образуются корочки. После их отпадания эпидермис восстанавливается без образования рубца.

Одновременно с поражением кожи и слизистых оболочек возникают лихорадка, синдром интоксикации, что может быть обусловлено накоплением в крови токсических метаболитов репродукции вируса, а также аллергической перестройкой организма. У лиц с нарушенным иммунитетом могут развиваться тяжелые формы ветряной оспы с поражением внутренних органов. После перенесенного заболевания остается стойкий иммунитет. Напряженность постинфекционного иммунитета поддерживается персистенцией вируса в клетках черепных и спинномозговых сенсорных ганглиев [1–5].

В случае реактивации VZV становится причиной опоясывающего герпеса (Zoster), характеризующегося лихорадкой, интоксикационным синдромом, болевым синдромом и экзантемой в области пораженного дерматома, а также поражением центральной и периферической нервной системы. VZV распространяется центробежно по чувствительным нервным стволам, вызывая ганглионеврит и воспалительно-дегенеративные изменения в эпидермальных клетках в пределах зоны иннервации соответствующего дерматома [6].

При ветряной оспе инкубационный период составляет от 10 до 21 дня. Продромальный период, проявляющийся выраженным интоксикационным синдромом, продолжается в течение двух суток.

Сыпь появляется не одномоментно, а дискретно, с интервалами один-два дня. Количество элементов сыпи может быть разным: от единичных до нескольких сотен. При обильном высыпании сыпь локализуется на волосистой части головы, лице, шее, туловище, конечностях, на слизистых оболочках полости рта, мягкого и твердого неба, задней стенки глотки. Высыпания на ладонях и подошвах стоп наблюдаются очень редко. Отторжение корочек обычно происходит на 12–22-й дни болезни.

В течение всего периода высыпаний отмечается повышенная температура тела. Иногда гипертермия продолжается до 8–10 дней. Период обратного развития высыпаний составляет одну-две недели после появления последних элементов сыпи.

При опоясывающем герпесе продромальный период составляет 1–7 дней. Прегерпетическая невралгия характеризуется интенсивными корешковыми болями, гиперестезией кожи, лихорадкой и умеренным интоксикационным синдромом. В период высыпаний в области пораженного дерматома наблюдаются тесно сгруппированные везикулы с прозрачным содержимым на гиперемированном и отечном основании. Постгерпетическая невралгия рассматривается как остаточное явление после перенесенного опоясывающего герпеса и развивается через две-три недели после болезни. Факторами, предрасполагающими к развитию постгерпетической невралгии, являются соответствующий возраст (свыше 50 лет), женский пол, наличие продромы, массивные кожные высыпания, локализация в области тройничного нерва или плечевого сплетения, иммунодефицит.

Болевой синдром при постгерпетической невралгии характеризуется яркой выраженностью, сопровождается нарушениями сна, потерей аппетита, снижением веса, развитием депрессии и может приводить к социальной дезадаптации.

Выделяют несколько форм ветряной оспы и опоясывающего герпеса: по степени тяжести – легкую, среднетяжелую, тяжелую, по характеру течения – типичную и атипичную. В свою очередь атипичная форма подразделяется на стертую, буллезную, геморрагическую, гангренозную и генерализованную [7].

Стертая форма характеризуется появлением нескольких макуло-папул и мелких едва заметных везикул. Температура тела не повышается, или наблюдается кратковременный субфебрилитет. Заболевание, протекающее в подобной форме, нередко остается нераспознанным.

Буллезная форма наблюдается редко и обычно развивается у взрослых ослабленных пациентов с различными сопутствующими заболеваниями. При этой форме заболевания присутствуют более крупные, диаметром до 1 см дряблые пузыри, после вскрытия которых образуются вяло заживающие язвы.

Геморрагическая форма развивается у ослабленных пациентов, страдающих гемобластозами, геморрагическими диатезами, длительно получающих кортикостероидные гормоны или цитостатики. На второй-третий день появления высыпаний содержимое везикул становится геморрагическим, возможны кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки, носовые и другие кровотечения. Прогноз при данной форме заболевания часто неблагоприятный.

Гангренозная форма характеризуется возникновением воспалительной реакции вокруг геморрагического пузырька, который постепенно увеличивается в размерах, вскрывается, покрывается черным струпом. После отторжения образуется глубокое язвенное поражение с неровными подрытыми краями. Отдельно расположенные участки язвенного поражения увеличиваются в размерах, сливаются между собой, дно язвенного поражения может доходить до фасций и мышц. Заживление язв происходит медленно. Нередко данная форма заболевания принимает септический характер с неблагоприятным прогнозом.

Генерализованная форма встречается у пациентов, ослабленных тяжелой соматической патологией, онкологическими процессами или получающих иммунодепрессивные средства. Данная форма заболевания характеризуется гипертермией, тяжелой интоксикацией и признаками органной патологии. Чаще в патологический процесс вовлекаются легкие (первичная ветряночная пневмония), реже – печень, поджелудочная железа, почки, надпочечники и селезенка).

Наиболее характерные признаки ветряной оспы:

- эпидемиологический анамнез (указание на контакт с больным ветряной оспой или опоясывающим герпесом в пределах инкубационного периода);

- острое начало заболевания;

- везикулезная сыпь по всему телу, включая волосистую часть головы, редко поражаются ладони и подошвы стоп;

- быстрая трансформация элементов сыпи (пятно, папула, везикула, корочка);

- ложный полиморфизм сыпи: наличие на одном участке кожи элементов сыпи в разной стадии развития (от пятна до корочки);

- наличие энантемы (пятно – везикула – афта);

- неправильный тип температурной кривой (вновь появляющаяся сыпь сопровождается подъемом температуры тела);

- лабораторные данные, подтверждающие лейкопению, лимфомоноцитоз.

В типичных случаях установление диагноза не вызывает затруднений и не требует этиологической лабораторной расшифровки [8].

Осложнениями ветряной оспы могут быть энцефалит, миелит, энцефаломиелит, менингоэнцефалит, серозный менингит, неврит, нефрит, миокардит, пневмония, пиодермия и др.

К критериям выздоровления относятся:

- стойкая нормализация температуры в течение трех и более дней;

- отсутствие симптомов интоксикации;

- отсутствие сыпи на коже и слизистых оболочках;

- нормализация показателей общего анализа крови.

Как уже отмечалось, несмотря на то что верификация диагноза ветряной оспы не вызывает особых сложностей, мы столкнулись с весьма затруднительным с диагностической точки зрения клиническим случаем.

Клинический случай

Пациентка Л. 82 лет находилась в отделении сестринского ухода СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко» свыше шести месяцев с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий. Гипертоническая болезнь 3-й степени. Артериальная гипертензия III стадии. Риск сердечно-сосудистых осложнений – 4. Хроническая сердечная недостаточность 2-го функционального класса. Фибрилляция предсердий, нормосистолическая форма, персистирующая форма. Васкуло-церебральная недостаточность. Хроническая ишемия головного мозга 3-й степени. Мультиочаговая сосудистая деменция.

В один из дней пребывания в стационаре отмечались повышение температуры тела и появление сыпи, которая в течение последующих четырех суток распространилась практически по всему телу.

На четвертый день болезни лечащий врач вызвал врача-инфекциониста. Анамнез: в течение четырех суток появление сыпи по телу, гипертермия до 38,5 °С.

Пациентка жалоб активно не предъявляла прежде всего вследствие выраженных когнитивных нарушений.

При осмотре выявлен следующий объективный статус: состояние средней степени тяжести, что обусловлено текущим интоксикационным процессом, а также экзантемой; сознание ясное; температура тела – 38,0 °С; тоны сердца приглушены, ритмичные; частота сердечных сокращений (ЧСС) – 88 ударов в минуту; артериальное давление (АД) – 100/70 мм рт. ст.; кожные покровы бледные; на волосистой части головы единичные пустулы и гнойные корочки; на лице, туловище и верхних конечностях – большое количество везикул с геморрагическим содержимым, единичные элементы покрыты геморрагической корочкой; на ладонях – петехии; зуд не беспокоит, шелушения нет; кожные покровы нижних конечностей бледные, чистые, сыпь на них отсутствует; зев спокоен; в легких – дыхание жесткое, хрипов нет, частота дыхательных движений (ЧДД) – 18 в минуту, SpO2 – 98% на атмосферном воздухе; живот симметричный, мягкий, безболезненный во всех отделах; физиологические отправления осуществляются в подгузник.

Результаты проведенных исследований:

- клинический анализ крови: эритроциты – 3,25 × 1012/л, гемоглобин – 103 г/л, лейкоциты – 1,37 × 109/л (п – 2, с – 38, л – 25, м – 35, э – 0), тромбоциты – 82 × 109/л;

- биохимический анализ крови: общий билирубин – 9,0 мкмоль/мл, аспартатаминотрансфераза (АСТ) – 14 ЕД/л, аланинаминотрансфераза (АЛТ) – 20 ЕД/л, креатинин – 69 мкмоль/л, С-реактивный белок – 132 мг/мл;

- общий анализ мочи – без патологических изменений.

На основании анамнестических данных и клинической картины был поставлен следующий диагноз: энтеровирусная инфекция. Экзантема. Дифференциальный диагноз – ветряная оспа. Для проведения дифференциальной диагностики сыворотку крови пациентки направили на иммуноферментный анализ (ИФА) на наличие антител к VZV.

На восьмой день болезни пациентка жалоб активно не предъявляла прежде всего вследствие выраженных когнитивных нарушений.

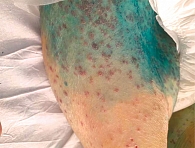

При осмотре выявлен следующий объективный статус: состояние средней степени тяжести, что обусловлено текущим интоксикационным процессом, а также экзантемой; сознание ясное; температура тела – 37,5 °С; тоны сердца приглушены, ритмичные; ЧСС – 80 ударов в минуту; АД – 110/75 мм рт. ст.; кожные покровы бледные; на волосистой части головы, лице, туловище, верхних конечностях – в большом количестве корочки; на ладонях – петехии, единичные пустулы (рис. 1); на кожных покровах нижних конечностей – везикулы с пупкообразным сдавлением в центральной их части с геморрагическим содержимым (рис. 2); зуд не беспокоит, шелушения нет; в зеве – единичные афты; в легких – дыхание жесткое, хрипов нет; ЧДД – 16 в минуту, SpО2 – 98% на атмосферном воздухе; живот симметричный, мягкий, безболезненный во всех отделах; физиологические отправления осуществляются в подгузник.

Результаты проведенных исследований:

- клинический анализ крови: эритроциты – 2,98 × 1012/л, гемоглобин – 94 г/л, лейкоциты – 0,73 × 109/л (п – 0, с – 9, л – 54, м – 20, э – 16, б – 1), тромбоциты – 103 × 109/л;

- биохимический анализ крови: общий билирубин – 6,8 мкмоль/мл, АСТ – 16 ЕД/л, АЛТ – 17 ЕД/л, креатинин – 56 мкмоль/л, С-реактивный белок – 57 мг/мл;

- общий анализ мочи – без патологических изменений ИФА сыворотки крови – антитела к VZV класса М (IgM) – положительные, класса G (IgG) – положительные.

Учитывая положительный результат обследования сыворотки крови на IgM к вирусу ветряной оспы, пациентку перевели в инфекционную больницу для проведения дальнейшего лечения.

Эпидемиология

Ветряная оспа высококонтагиозна, индекс контагиозности – 100%.

Вследствие малой устойчивости вируса во внешней среде заражение через предметы обихода и через третьих лиц маловероятно.

70–90% населения к 15-летнему возрасту уже переносят ветряную оспу. После перенесенного заболевания остается стойкий иммунитет. Повторные заболевания ветряной оспой встречаются редко.

При проведении эпидемиологического расследования представленного выше клинического случая установлено, что пациентка находилась в двухместной палате в отделении с круглосуточным пребыванием взрослых, рассчитанном на 55 коек. Были определены контактные лица: 29 человек (28 человек из числа медицинского персонала и одна пациентка – соседка по палате заболевшей ветряной оспой пациентки).

В соответствии с санитарными правилами [9], было организовано проведение серологической лабораторной диагностики напряженности иммунитета к ветряной оспе у всех контактных лиц.

У одной медицинской сотрудницы 31 года из числа контактных лиц был получен положительный результат на наличие IgM, IgG к ветряной оспе, что расценили как недавнее заражение (четвертый-пятый день), вследствие чего сотрудницу отстранили от работы. Через семь дней было проведено исследование парной сыворотки с получением положительного результата только на наличие IgG к ветряной оспе, что свидетельствовало о периоде выздоровления. После этого сотрудницу выписали, и она приступила к работе.

При обследовании контактных лиц было выявлено отсутствие защитного уровня антител к ветряной оспе у трех сотрудников, в частности 26-летней беременной (срок гестации – 18 недель). Данную сотрудницу также отстранили от работы и направили под наблюдение участкового акушера-гинеколога.

Двум другим контактным сотрудницам 38 и 46 лет, у которых был получен отрицательный результат на наличие IgM, IgG к ветряной оспе, выполнена экстренная вакцинопрофилактика препаратом Варилрикс в первые 72 часа с момента диагностирования ветряной оспы у пациентки отделения [10–12].

Кроме того, было организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, включавшее выявление наличия жалоб, термометрию дважды в сутки, осмотр кожных покровов, обеспечен контроль за проведением текущей дезинфекции в местах общего пользования отделения и пищеблоке с обеззараживанием посуды.

Мероприятия по локализации очага ветряной оспы в отделении сестринского ухода по истечении 21 дня наблюдения были завершены.

Заключение

Ветряная оспа – инфекционное заболевание, не утратившее актуальности в современных условиях, в том числе среди взрослого населения.

Описанный клинический случай наглядно демонстрирует роль комплексного подхода к диагностике при нетипичной клинической картине заболевания.

В рассмотренной ситуации клиническая картина не ассоциировалась с убедительными симптомами ветряной оспы. Ряд факторов, таких как сливной характер сыпи, полиморфность высыпаний на кожных покровах лица, волосистой части головы, груди, живота, спины, верхних и нижних конечностях в виде пустулезных элементов и частично вскрывшихся с геморрагической корочкой везикулезных высыпаний с геморрагическим содержимым, а также преклонный возраст пациентки и отсутствие явных контактов с возможным источником вируса, затруднили диагностический поиск.

Использование специфической лабораторной диагностики (ИФА сыворотки крови), а также эпидемиологическое расследование позволили достоверно установить диагноз и локализовать очаг инфекции.

Медицинские работники, осуществляющие профессиональную деятельность во взрослой сети, должны иметь настороженность в отношении так называемых детских инфекций.

V.V. Kovalchuk, PhD, Prof., Yu.A. Chepel, T.N. Kachina

City Hospital № 38 named after N.A. Semashko, Medical Rehabilitation Center, Saint Petersburg

Contact person: Vitaly V. Kovalchuk, vikoval67@mail.ru

The article presents modern ideas about etiopathogenesis, clinical forms, characteristic signs of the so-called childhood infection – chickenpox. A clinical case of chickenpox in an 82-year-old patient who was treated in the nursing department for more than six months is presented. It tells about the diagnostic search and the difficulties encountered during the verification of the diagnosis, as well as about the epidemiological investigation.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.