Острый эндофтальмит после факоэмульсификации

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Введение

Эндофтальмит представляет собой тяжелое инфекционно-воспалительное поражение внутренних структур глаза, в том числе переднего и заднего сегментов, с вовлечением водянистой влаги, стекловидного тела и окружающих тканей. Этиология заболевания разнообразна. Эндофтальмит подразделяют на бактериальный, грибковый, вирусный, протозойный и атипичный. Наиболее частый путь инфицирования – экзогенный – через проникающие травмы или после хирургических вмешательств. Данное состояние относится к офтальмологическим ургентным ситуациям, поскольку отсутствие своевременной терапии чревато необратимой потерей зрения. Современные подходы к лечению предполагают применение интракамерных антибиотиков, демонстрирующих высокую эффективность при минимальном риске повреждения эндотелия роговицы [1–4].

Клиническая диагностика и факторы риска

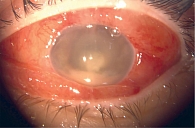

Эндофтальмит диагностируется на основании характерной симптоматики: резкого снижения остроты зрения, выраженного болевого синдрома, гипопиона, витрита и ослабления рефлекса глазного дна. Наибольшую опасность представляет острый послеоперационный эндофтальмит, развивающийся после факоэмульсификации катаракты (рисунок). Несмотря на строгие протоколы асептики, включающие предоперационную обработку повидон-йодом и стерилизацию инструментов, полностью исключить риск инфицирования невозможно. Особую группу риска составляют пациенты с иммунодефицитными состояниями, некомпенсированным сахарным диабетом и другими системными заболеваниями, повышающими восприимчивость к инфекциям [1, 3, 5].

Профилактические стратегии

Ключевую роль в предотвращении послеоперационного эндофтальмита играет антибиотикопрофилактика. В офтальмохирургии применяют различные методы доставки антимикробных препаратов, среди которых интракамеральное введение считается одним из наиболее эффективных.

Ранее широко использовали цефуроксим. Однако его применение ассоциировалось с рядом осложнений, в том числе токсическим воздействием на эндотелий роговицы, воспалительными реакциями и развитием увеита. В настоящее время предпочтение отдается моксифлоксацину – антибиотику четвертого поколения из группы фторхинолонов, характеризующемуся широким спектром активности против грамположительных, грамотрицательных, анаэробных и атипичных микроорганизмов [1, 6–8].

Сравнительный анализ методов введения моксифлоксацина

Актуальные исследования направлены на сравнительную оценку эффективности интраоперационного интракамерального введения моксифлоксацина и его традиционного послеоперационного местного применения. Предварительные данные свидетельствуют о том, что прямое интракамеральное введение обеспечивает более высокую концентрацию препарата в целевых тканях, что существенно снижает риск развития инфекционных осложнений. Профилактика послеоперационного эндофтальмита остается одной из первостепенных задач современной офтальмохирургии. Интракамеральное введение моксифлоксацина демонстрирует высокий профиль безопасности и эффективности, что делает его перспективной альтернативой традиционным методам антибиотикопрофилактики. Дальнейшие исследования позволят оптимизировать дозы и минимизировать потенциальные побочные эффекты в целях максимальной защиты пациентов в раннем послеоперационном периоде [1, 6, 7, 9].

Клиническое наблюдение

В офтальмологическое отделение крупного медицинского центра Московской области поступило шесть пациентов (пять женщин и один мужчина) в возрасте 65–78 лет с гнойно-воспалительными осложнениями, которые развились в раннем послеоперационном периоде после факоэмульсификации возрастной катаракты. На предоперационном этапе у всех больных диагностировали сенильную катаракту различной степени зрелости – от начальных изменений до перезрелых форм. Исходные зрительные функции у пациентов были крайне низкими и ограничивались светоощущением с правильной проекцией или счетом пальцев у лица. Хирургическое лечение проводилось по стандартной методике с использованием современного факоэмульсификатора Centurion и технологии Chop. Всем пациентам выполнялась стандартная предоперационная обработка операционного поля – антисептическая обработка конъюнктивальной полости 5%-ным раствором повидон-йода и кожи периорбитальной области 10%-ным концентратом того же препарата. Профилактическая антибактериальная терапия в предоперационном периоде проводилась по двум схемам: четырем пациентам назначали однократную инстилляцию 0,3%-ного раствора офлоксацина за 60 минут до вмешательства, двум – трехдневный курс предоперационной подготовки с четырехкратными ежедневными закапываниями того же антибактериального препарата [1–4, 8, 10]. В послеоперационном периоде у всех пациентов в срок от трех до семи суток после хирургического вмешательства развилась клиническая картина острого гнойного эндофтальмита с выраженным болевым синдромом, смешанной инъекцией глазного яблока, наличием гипопиона и фибринозного экссудата в передней камере, что сопровождалось полным отсутствием зрительных функций.

Анализ причин развития осложнений выявил несколько потенциальных факторов риска, включая недостаточность однократного применения антибактериального препарата для полноценной санации конъюнктивальной полости, технические погрешности в соблюдении правил асептики и антисептики во время хирургического вмешательства, а также наличие микроорганизмов с пониженной чувствительностью к применяемому антибиотику. Микробиологический анализ показал наличие в четырех случаях Staphylococcus epidermidis и в двух случаях Streptococcus pneumoniae.

Обсуждение

Современная хирургия катаракты, несмотря на миниинвазивность, остается процедурой, ассоциированной с определенным риском инфекционных осложнений. Наиболее грозным из них считается послеоперационный эндофтальмит, который может привести к необратимой потере зрения даже в случае своевременного лечения. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос эффективной антибиотикопрофилактики. В исследовании мы изучали эффективность предоперационного применения 0,3%-ного офлоксацина Флоксал в виде глазных капель. Препарат назначали по двум схемам: трехдневный курс инстилляций перед операцией и однократное закапывание за час до вмешательства. Обе группы пациентов получали стандартную послеоперационную терапию, включавшую противовоспалительные препараты. Результаты исследования продемонстрировали значительное преимущество пролонгированной схемы антибиотикопрофилактики. В группе трехдневного курса офлоксацина частота послеоперационных воспалительных реакций была достоверно ниже.

Особого внимания заслуживает профиль безопасности офлоксацина при местном применении. В нашем исследовании не зафиксировано случаев токсического воздействия на роговичный эндотелий, что особенно важно для пациентов с исходно сниженной плотностью эндотелиальных клеток. Это выгодно отличает местное применение антибиотиков от интракамерального введения, когда риск токсических реакций значительно выше. Полученные результаты подчеркивают необходимость пересмотра стандартов профилактики и демонстрируют, что даже при тщательной предоперационной подготовке риск развития эндофтальмита сохраняется. Необходимо дальнейшее изучение оптимальных режимов антибиотикопрофилактики. Трехдневный курс предоперационных инстилляций 0,3%-ного офлоксацина обеспечивает достаточную антимикробную защиту и значительно снижает риск послеоперационных инфекционных осложнений.

Прозрачность финансовой деятельности. Никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

S.A. Abakarov, PhD, I.A. Loskutov, PhD, A.S. Azimov

M.F. Vladimirsky Moscow Regional Scientific Research Clinical Institute

Contact person: Sapiyulla A. Abakarov, Boss@limesmedia.ru

Endophthalmitis is an acute infectious lesion of the anterior and posterior segments of the eye, including aqueous humour, vitreous body and other structures. Endophthalmitis is divided into bacterial, fungal, protozoal, viral and atypical. The most common route of infection is exogenous – after surgery or penetrating trauma. Clinical cases of purulent-inflammatory complications that developed in the early postoperative period after phacoemulsification of age-related cataracts are presented.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.