Частота доброкачественных заболеваний молочной железы и эффективность консервативной терапии у пациенток с гиперандрогенией

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Материал и методы. В исследование было включено 72 женщины репродуктивного возраста в возрасте 21–35 лет (средний возраст – 28,1 ± 1,6 года): 60 пациенток с доброкачественной дисплазией МЖ и 12 женщин без изменений в тканях МЖ. Консервативная тактика лечения доброкачественной дисплазии МЖ предусматривала использование микронизированного прогестерона Прожестожель (Besins Healthcare SA, Бельгия) – одна аппликация (2,5 г геля), содержащая 0,025 г прогестерона, путем нанесения на кожу МЖ аппликатором-дозатором до полного всасывания один-два раза ежедневно. Эффективность лечения оценивали через шесть месяцев после начала исследования.

Результаты. На фоне лечения количество жалоб пациенток существенно снизилось. В ходе ультразвукового обследования также отмечалась положительная динамика. В частности, наблюдалось статистически значимое уменьшение среднего размера образований МЖ до 0,6 ± 0,1 см (p < 0,05). При этом образований более 1,5 см, требующих выполнения аспирационной пункционной биопсии, не выявлено.

Заключение. Микронизированный прогестерон, который назначался пациенткам с гиперандрогенией и доброкачественными заболеваниями МЖ, продемонстрировал эффективность.

Материал и методы. В исследование было включено 72 женщины репродуктивного возраста в возрасте 21–35 лет (средний возраст – 28,1 ± 1,6 года): 60 пациенток с доброкачественной дисплазией МЖ и 12 женщин без изменений в тканях МЖ. Консервативная тактика лечения доброкачественной дисплазии МЖ предусматривала использование микронизированного прогестерона Прожестожель (Besins Healthcare SA, Бельгия) – одна аппликация (2,5 г геля), содержащая 0,025 г прогестерона, путем нанесения на кожу МЖ аппликатором-дозатором до полного всасывания один-два раза ежедневно. Эффективность лечения оценивали через шесть месяцев после начала исследования.

Результаты. На фоне лечения количество жалоб пациенток существенно снизилось. В ходе ультразвукового обследования также отмечалась положительная динамика. В частности, наблюдалось статистически значимое уменьшение среднего размера образований МЖ до 0,6 ± 0,1 см (p < 0,05). При этом образований более 1,5 см, требующих выполнения аспирационной пункционной биопсии, не выявлено.

Заключение. Микронизированный прогестерон, который назначался пациенткам с гиперандрогенией и доброкачественными заболеваниями МЖ, продемонстрировал эффективность.

Введение

Андрогены оказывают важное физиологическое воздействие на женщин, но могут быть связаны и с патологией молочной железы (МЖ). Следует отметить, что данные о влиянии андрогенов на пролиферацию эпителия МЖ и/или заболеваемость раком МЖ (РМЖ) не согласуются в полной мере [1]. Доброкачественные заболевания МЖ занимают лидирующие позиции среди всей патологии МЖ, которая встречается у женщин в возрасте 30–50 лет [2–4]. Изучение фиброзно-кистозных изменений МЖ насчитывает более чем вековую историю. Актуальность изучения данной проблемы связана с высокой частотой, а также значительным снижением качества жизни женщин. Кроме того, исследователи подчеркивают роль нарастания пролиферативной активности, а также раскоординации взаимоотношений эпителиального и соединительнотканного компонентов в инициации развития опухолевого процесса. В соответствии с морфологическими данными, доброкачественные дисплазии сочетаются с РМЖ в 50% случаев [5–7].

В ряде исследований указано на взаимосвязь между гиперандрогенией и доброкачественными изменениями МЖ. Гиперандрогения, или избыток андрогенов, представляет собой наиболее частую эндокринную патологию репродуктивной системы – около 5–10% женщин популяции. Заболевание выявляется у 35–40% пациенток с бесплодием, обусловленным хронической ановуляцией, и у пациенток с потерей плода в анамнезе [8]. Наиболее частым заболеванием, протекающим с симптомами гиперандрогении, является синдром поликистозных яичников (СПКЯ), который встречается у 80–85% женщин с избытком андрогенов. Другая причина проявлений гиперандрогении, более редкая, но не менее значимая, – неклассическая форма врожденной дисфункции коры надпочечников. Следует также отметить опухоли яичников и надпочечников, прием андрогенсодержащих препаратов, синдром Иценко – Кушинга и гиперпролактинемию [6, 7, 9].

Клинические симптомы гиперандрогении включают гирсутизм, акне и алопецию. Не исключены нерегулярные кровотечения и бесплодие. Кроме того, имеет место риск развития широкого спектра эндокринных и метаболических нарушений, включая инсулинорезистентность (ИР) и метаболический синдром [2, 10]. Пациенткам с гиперандрогенией в лечебных целях назначают комбинированные оральные контрацептивы (КОК) с антиандрогенной активностью. Под влиянием КОК меняется обмен углеводов и жиров в инсулинозависимых тканях [11]. Инсулин опосредует стимулирующее пролиферацию влияние прогестерона, пролактина и кортикостероидов, что обусловливает развитие протоков в МЖ. Гиперандрогения, сопровождающаяся ИР и гиперинсулинемией, приводит к увеличению уровней инсулиноподобных факторов роста, что вызывает стимуляцию клеточной пролиферации [11].

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что традиционные схемы лечения эстрогенами как в виде оральных контрацептивов, так и в виде гормональной терапии нарушают нормальный баланс эстрогенов и андрогенов, и способствуют неконтролируемой эстрогенной стимуляции пролиферации эпителия МЖ, и, следовательно, потенциально повышают риск развития РМЖ [1].

Часто развитие доброкачественных заболеваний МЖ обусловлено гормональными нарушениями [12, 13]. При этом отмечается влияние гормонов на ткань железы, что делает ее мишенью для стероидов, секретируемых корой надпочечников и яичниками, пептидов, продуцируемых гипофизом и щитовидной железой [1, 2]. МЖ способна синтезировать как эстрадиол, так и тестостерон. Все стероидогенные ферменты, необходимые для образования андрогенов и эстрогенов из предшественников стероидов, – стероидсульфатаза, 17-бета-гидроксистероиддегидрогеназы (17-бета-ГСД), 3-бета-ГСД, 5-альфа-редуктазы и ароматаза – обнаруживаются в нормальных тканях МЖ [1]. Нарушения гормонального фона способствуют изменению гормонального баланса и скоординированного механизма активизации и редукции пролиферативных реакций клеток МЖ, в результате чего возникает симптомокомплекс, соответствующий состоянию дисгормональной дисплазии [13].

Основная роль в делении клеток МЖ, как железистых, так и эпителиальных, отводится эстрогенам. При скрининговом обследовании пациенток прежде всего целесообразно определять концентрацию эстрогенов в крови [14, 15]. У женщин репродуктивного возраста нарушение функции яичников рассматривается как фактор риска, повышающий вероятность возникновения заболеваний МЖ [15]. В отличие от эстрогенов, которые стимулируют ткани МЖ, андрогены тормозят развитие МЖ, однако данные о влиянии андрогенов на частоту заболеваемости МЖ неоднозначны [3].

Отмечается высокая частота заболеваемости МЖ у пациенток с гиперандрогенией – до 50% [16]. Положительная связь между гиперандрогенией и фиброзно-кистозными изменениями МЖ может быть обусловлена несколькими механизмами. Поскольку при СПКЯ наблюдается выраженная степень гиперандрогении, последняя может оказывать ингибирующее воздействие на прогестерон и, следовательно, приводить к увеличению пролиферации клеток эпителия МЖ, росту груди и образованию фиброзно-кистозной мастопатии. Следующий механизм – преобразование андрогенов в эстроген и стимулирующее воздействие эстрогена на рост и деление эпителия МЖ. Отсутствие овуляции у пациенток с гиперандрогенией можно рассматривать как еще один механизм [2], что подтверждает необходимость определения в крови не только эстриола, но и тестостерона и их предшественников – дегидроэпиандростерона сульфата и андростендиона. Уровень эстрогенов в крови у пациенток с надпочечниковой гиперандрогенией находится в пределах нормы, однако наблюдаются отклонения в развитии МЖ. Можно предположить, что избыток андрогенов служит одним из основных факторов развития заболеваний МЖ у таких пациенток [1, 17].

Стоит отметить влияние глюкокортикостероидов (ГКС) на развитие ткани МЖ, поскольку пациенткам с надпочечниковой гиперандрогенией показана терапия ГКС в репродуктивном возрасте с целью коррекции нарушения менструального цикла, особенно при планировании беременности на этапе предгравидарной подготовки и до 14–16 недель беременности. Гормоны коры надпочечников способны стимулировать рост эпителия МЖ и образование рецепторов к пролактину, а ГКС в свою очередь контролируют пролиферацию, дифференцировку и апоптоз в рецептивных тканях [4]. У пациенток, не осуществивших репродуктивную функцию, ГКС снижают активность пролиферации и экспрессии генов в ядрах. У пациенток, реализовавших репродуктивную функцию, после окончания лактации продолжается активное функционирование ткани МЖ [4]. ГКС могут оказывать как противовоспалительное, так и провоспалительное действие, подавляя или усиливая иммунный ответ и влияние на МЖ. С учетом этих биологических свойств ГКС теоретически могут снижать риск развития патологии МЖ за счет противовоспалительного эффекта или повышать риск развития и прогрессирования патологии МЖ, вызывая резистентность к инсулину и способствуя иммуносупрессии [18]. Долгое время считалось, что ГКС подавляют лактацию. Тем не менее данные многочисленных исследований опровергли это [19]. Подтверждено, что ГКС провоцируют секреторную активность МЖ. Таким образом, применение ГКС может облегчить процесс становления лактации.

Исследования по оценке связи между гиперандрогенией и доброкачественными дисплазиями МЖ проводились во всем мире. Тем не менее, с одной стороны, их количество ограниченно, с другой стороны, их результаты противоречивы.

Цель – оценить частоту доброкачественных заболеваний МЖ у пациенток с гиперандрогенией и эффективность консервативной терапии.

Материал и методы

В исследование было включено 72 женщины в возрасте 21–35 лет (средний возраст – 28,1 ± 1,6 года). У всех пациенток гиперандрогения была подтверждена данными клинико-лабораторного обследования: 60 пациенток с доброкачественной дисплазией МЖ и 12 женщин без изменений в тканях МЖ. У 15 пациенток беременность наступила после лапароскопии и каутеризации яичников, у пяти пациенток – самостоятельно, еще у пяти – с помощью ЭКО.

Критерий включения в исследование: клинические проявления гиперандрогении в анамнезе и/или при обследовании.

Критерии исключения: тяжелая болезнь и/или осложнения, хирургическое лечение, гормональная терапия, тяжелая эндокринная патология (гипо- или гипертиреоз, гиперпролактинемия, болезнь Кушинга), тяжелые экстрагенитальные заболевания, приводящие к нарушению гормонального гомеостаза, классическая форма врожденной дисфункции коры надпочечников, гормонально-активные андрогенсекретирующие опухоли яичников и надпочечников, тяжелая патология системы гемостаза, в частности тромбозы в анамнезе.

Консервативная тактика лечения доброкачественной дисплазии МЖ включала использование микронизированного прогестерона Прожестожель (Besins Healthcare SA, Бельгия) – одна аппликация (2,5 г геля), содержавшая 0,025 г прогестерона, путем нанесения на кожу МЖ аппликатором-дозатором до полного всасывания один-два раза ежедневно. Эффективность лечения оценивали через шесть месяцев после начала исследования.

Результаты и обсуждение

Основная мотивация обращения пациенток исследуемых групп была связана с нарушением генеративной функции: невынашиванием беременности – 61 (84,7%) пациентка, вторичным бесплодием – 20 (27,7%), первичным бесплодием – 52 (72,2%). Нарушение менструального цикла отмечалось у 66 (91,7%) пациенток (аменорея – 30,6%, дисменорея – 50,0%, олигоменорея – 8,3%), гирсутизм – у 62 (86,1%). При этом женщинам с нарушением менструальной функции и андрогензависимыми дерматопатиями проводилось лечение КОК с антиандрогенной зависимостью (этинилэстрадиол и дроспиренон) на протяжении всего периода наблюдения.

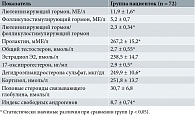

Результаты лабораторных исследований представлены в табл. 1.

При анализе жалоб пациенток установлено, что периодические или постоянные боли в области МЖ имели место в большинстве случаев – 60 (83,3%). Нагрубание МЖ отмечали 28 (38,9%) больных, наличие пальпируемых уплотнений – 20 (27,8%). В 12 (16,6%) случаях наблюдались выделения из сосков.

В ходе исследования на предмет наличия кист более 1,5 см проводили тонкоигольную пункционную аспирационную биопсию под ультразвуковым контролем. Такая процедура была выполнена 5 (31,2%) пациенткам. Информативность исследования определялась наличием клеточного материала. Во всех случаях был получен доброкачественный цитологический материал. В одном случае зафиксирован неопределенный характер цитологического материала, в связи с чем была выполнена повторная пункция. Средний размер образований МЖ, выявленных по данным ультразвукового исследования (УЗИ), составил 1,0 ± 0,2 см.

В ходе УЗИ у всех пациенток отмечались характерные признаки дисплазии МЖ. В частности, УЗ-картина характеризовалась наличием фиброзных тяжей, переплетавшихся между собой и переходивших без четких границ в окружающую ткань. Кроме того, отмечались разрастание соединительной ткани, наличие атрофичных долек, мелких кист с однородным эпителием. При оценке участков узловой мастопатии признаков узловых образований не выявлено. Данные участки отличались более или менее ровным контуром, гомогенной эхоструктурой. Признаки деформации тканей вокруг узловой зоны отсутствовали.

Консервативная тактика лечения доброкачественной дисплазии МЖ предусматривала использование микронизированного прогестерона на протяжении шести месяцев. Оценивая эффективность проведенного лечения, необходимо отметить значительное снижение числа жалоб пациенток (рисунок).

При УЗ-оценке также отмечалась положительная динамика. В частности, на фоне лечения статистически значимо уменьшился средний размер образований МЖ – до 0,6 ± 0,1 см (p < 0,05). При этом образований более 1,5 см, требовавших проведения аспирационной пункционной биопсии, не обнаружено.

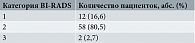

Пациенткам с категорией 3 по BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System, универсальная система классификации и стандартизации описания результатов УЗИ МЖ) рекомендовали консультацию онколога, в связи с чем они были направлены в онкологический диспансер для дальнейшего наблюдения и лечения. В таблице 2 представлено распределение выявленных изменений по категориям ACR BI-RADS после лечения через шесть месяцев.

Таким образом, лечение доброкачественных образований МЖ у пациенток с гиперандрогенией оказалось эффективным. Эффективность достигается благодаря значительному повышению концентрации прогестерона в тканях МЖ, в результате чего снижается экспрессия рецепторов эстрогенов в тканях железы, а также уменьшается локальный уровень активных эстрогенов. Данный эффект связан со стимуляцией продукции таких ферментов, как 17-бета-ГСД и эстронсульфотрансфераза, в результате чего происходят окисление эстрадиола и его трансформация в менее активный эстрон и затем в неактивный эстрона сульфат [14, 20]. Как следствие, ограничивается пролиферативное воздействие эстрогенов на ткань МЖ. Кроме того, необходимо отметить небольшой натрийдиуретический эффект прогестерона за счет увеличения клеточной фильтрации и угнетения канальцевой реабсорбции. Это предотвращает задержку жидкости, ассоциируемую с секреторными преобразованиями железистого компонента ткани железы. Данный механизм может способствовать снижению болевого синдрома. Необходимо также отметить воздействие прогестерона на железистый эпителий и сосудистые сети (путем трансдермального введения). Результатом данного воздействия является снижение проницаемости капилляров, а следовательно, уменьшение отека тканей железы и выраженности (купирования) симптомов масталгии [20, 21]. У пациенток, принимавших оральные контрацептивы по поводу нарушения менструальной функции, улучшилось структурно-функциональное состояние МЖ и уменьшились проявления масталгии быстрее, чем у пациенток, не принимавших оральные контрацептивы. Вместе с тем необходимо отметить, что дроспиренон как гестагенный компонент инновационного контрацептива является производным спиронолактона, при этом его антиминералокортикоидная активность превышает таковую у спиронолактона в восемь раз [22]. Фармакологические свойства дроспиренона обусловливают его натрийуретический эффект и способность снижать гидратацию тканей. Дроспиренон в составе оральных контрацептивов может оказывать персонифицированную антиминералокортикоидную активность, снижать перифокальный отек и интенсивность масталгии. Аналогичные данные демонстрируют результаты исследования S. Zervoudis и соавт. (2008), согласно которым использование КОК на основе дроспиренона на фоне предменструального синдрома и циклической масталгии способствует значимому снижению ее интенсивности [23].

Выводы

Женщины с гиперандрогенией подвержены более высокому риску развития доброкачественных заболеваний МЖ. Таким образом, пациенткам с этим синдромом следует проходить необходимые обследования и консультироваться по поводу вероятности развития доброкачественных изменений МЖ. Такая тактика ведения снижает риск развития РМЖ и позволяет выявить его на ранних стадиях.

На основании сказанного можно сделать следующие выводы.

- Доброкачественные заболевания МЖ являются частой патологией, встречающейся у пациенток с гиперандрогенией, что связано в первую очередь с гормональным дисбалансом.

- Использование микронизированного прогестерона Прожестожель у пациенток с гиперандрогенией и доброкачественными заболеваниями МЖ считается эффективной патогенетической тактикой, способствующей значительному улучшению клинической и УЗ-картины.

- Доброкачественные заболевания МЖ не являются противопоказанием к назначению КОК в целях лечения андрогензависимых проявлений и контрацепции.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Ye.I. Manukhina, PhD, Prof., I.R. Safaryan, PhD, N.A. Sementsova, PhD, T.P. Zakharova, PhD

Russian University of Medicine

Contact person: Irma R. Safaryan, safairma@yandex.ru

The aim was to evaluate the incidence of benign breast diseases in patients with hyperandrogenism, as well as the effectiveness of conservative therapy.

Material and methods. The study included 72 women of reproductive age aged 21–35 years (average age – 28.1 ± 1.6 years): 60 patients with benign breast dysplasia and 12 women without changes in breast tissue. Conservative tactics for the treatment of benign breast dysplasia included the use of micronized progesterone (Besins Healthcare SA, Belgium) – one application (2.5 g of gel) containing 0.025 g of progesterone, by applying to the skin of the breast with a dosing applicator until complete absorption, once or twice daily. The effectiveness of the treatment was evaluated six months after the start of the study.

Results. During treatment, the number of complaints from patients decreased significantly. There was also a positive trend during the ultrasound examination. In particular, there was a statistically significant decrease in the average size of breast tumors to 0.6 ± 0.1 cm (p < 0.05). At the same time, no formations of more than 1.5 cm requiring an aspiration puncture biopsy were detected.

Conclusion. Micronized progesterone, which were prescribed to patients with hyperandrogenism and benign breast diseases, demonstrated efficacy.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.