Нейропротективная терапия хронической ишемии мозга

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

С целью оценки клинической эффективности Милдроната проведен систематический обзор литературы в соответствии с требованиями PRISMA. По итогам поиска за период с 1 января 2000 г. по 1 июля 2025 г. в систематический обзор были включены 13 исследований с общим числом участников 5765. Во всех анализируемых исследованиях получены убедительные доказательства терапевтической эффективности Милдроната (мельдония) у пациентов с СКН. В основе клинической эффективности Милдроната лежит устранение связанного с хронической ишемией и гипоксией дефицита аденозинтрифосфата, улучшение микроциркуляции и церебральной перфузии. Таким образом, результаты клинических исследований подтверждают высокую эффективность и патогенетическую обоснованность применения Милдроната у пациентов с СКН.

С целью оценки клинической эффективности Милдроната проведен систематический обзор литературы в соответствии с требованиями PRISMA. По итогам поиска за период с 1 января 2000 г. по 1 июля 2025 г. в систематический обзор были включены 13 исследований с общим числом участников 5765. Во всех анализируемых исследованиях получены убедительные доказательства терапевтической эффективности Милдроната (мельдония) у пациентов с СКН. В основе клинической эффективности Милдроната лежит устранение связанного с хронической ишемией и гипоксией дефицита аденозинтрифосфата, улучшение микроциркуляции и церебральной перфузии. Таким образом, результаты клинических исследований подтверждают высокую эффективность и патогенетическую обоснованность применения Милдроната у пациентов с СКН.

Введение

В последние годы наблюдается неуклонный и стремительный рост медико-социальной значимости когнитивных нарушений в связи с увеличением продолжительности жизни и повышением информационной нагрузки на человека. Среди причин когнитивной недостаточности второе место по распространенности после болезни Альцгеймера занимают сосудистые когнитивные нарушения (СКН) [1]. К СКН относятся нарушения высших мозговых функций в результате инсульта и постепенно прогрессирующие расстройства в рамках хронической ишемии мозга (ХИМ).

В основе патогенеза ХИМ лежат хроническая церебральная гипоперфузия, приводящая к нарушению нейронального метаболизма и апоптозу клеток [2]. Клинически ХИМ проявляется прогрессирующим когнитивным дефицитом и неврологическими нарушениями, прежде всего в виде псевдобульбарных, двигательных и тазовых расстройств [3]. Лечение основного сосудистого заболевания способствует снижению темпов прогрессирования ХИМ, но мало влияет на уже сформировавшуюся симптоматику. Именно поэтому подавляющее большинство отечественных неврологов считают целесообразным одновременное проведение специфической патогенетической терапии, направленной на известные патофизиологические механизмы повреждения нейронов.

В этой связи достаточно перспективным препаратом представляется Милдронат (мельдоний), который оказывает антигипоксический эффект и благоприятное влияние на нейрональный метаболизм. Механизм действия Милдроната заключается в оптимизации метаболизма глюкозы и кислорода без увеличения потребности в них. Кроме того, препарат способствует синтезу оксида азота, который нормализует функцию эндотелия сосудов микроциркуляторного русла и вызывает вазодилатацию без эффекта обкрадывания. Милдронат также воспроизводит некоторые ацетилхолинергические эффекты, в том числе положительно влияет на память и другие нейрокогнитивные функции.

В российской клинической практике Милдронат используется достаточно давно, в первую очередь в кардиологии и неврологии. Однако, несмотря на большой практический опыт применения, вопросы его использования при хронической церебральной ишемии остаются недостаточно систематизированными.

Настоящий систематический обзор направлен на обобщение имеющихся данных о применении Милдроната в лечении ХИМ. Его целью стала оценка эффективности, безопасности и клинической целесообразности использования Милдроната для лечения сосудистых (неинсультных) когнитивных нарушений на основании имеющихся данных литературы.

Материал и методы

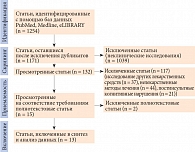

Систематический обзор литературы проведен в соответствии с требованиями PRISMA [4]. Поиск источников осуществлялся 1 июля 2025 г. в базах PubMed, Medline и eLIBRARY с поисковыми запросами «лечение сосудистых когнитивных нарушений/расстройств» или «лечение хронической ишемии головного мозга» и «Милдронат/мельдоний». Заголовки и аннотации были просмотрены двумя авторами, разногласия урегулированы путем обсуждения. Если статью нельзя было включить или исключить с уверенностью на основании аннотации, читался полный текст.

В обзор были включены все исследования эффективности Милдроната, опубликованные с 1 января 2000 г. по 1 июля 2025 г. и оценивающие медикаментозные методы лечения СКН на фоне ХИМ. В обзор не были включены исследования, посвященные лечению постинсультных когнитивных нарушений.

Для работы использовали статьи, опубликованные только в индексируемых медицинских журналах.

Исследования на животных, исследования в условиях in vitro были исключены.

Ограничений по языку публикаций и возрасту пациентов не было.

Данные были получены в двух экземплярах двумя авторами. Учтены следующие переменные: информация об исследовании (первый автор, год публикации, страна происхождения), информация об участниках исследования (количество пациентов в каждой группе, пол и возраст пациентов в каждой группе), критерии включения и исключения из исследования, первичные и вторичные результаты, схема лечения, последующее наблюдение в каждой группе.

Результаты изложены повествовательно, без метаанализа.

Результаты

Поиск выявил в общей сложности 1254 публикации. После исключения дубликатов, обзорных и описательных статей на основе их названий и аннотаций для дальнейшего анализа отобрано 132 исследования, 117 из которых были исключены по следующим причинам: исследование других лекарственных средств, нелекарственные методы лечения, постинсультные когнитивные нарушения. В результате в данный систематический обзор были включены 13 исследований, в которых Милдронат сравнивали с плацебо или другим лекарственным средством либо с отсутствием лечения. Подробный процесс отбора исследований представлен на рисунке.

Размер выборок в основной группе, группе Милдроната, составил от 21 до 4952 пациентов, в контрольной группе – от 10 до 135 пациентов. Продолжительность наблюдения варьировалась от 20 дней до 12 месяцев (52 недель).

Участники исследований существенно не различались по половой принадлежности, а также по возрасту. Характеристика включенных в обзор исследований представлена в таблице.

Как было сказано ранее, все статьи были посвящены изучению эффективности Милдроната (мельдония) при хронических цереброваскулярных заболеваниях с когнитивными нарушениями. Каждая из работ имеет свои методологические особенности и акценты в оценке результатов, но все они объединены общим фокусом – нейропротективные и метаболические свойства препарата.

Одной из первых по дате публикации работ, включенных в данный систематический обзор, была работа З.А. Суслиной и соавт. (2005 г.) [5]. Эффективность Милдроната у пациентов с коморбидной патологией (дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) первой и второй стадий, сахарный диабет (СД) 2 типа) оценивалась с помощью клинических неврологических и биохимических методов. Ключевой особенностью выборки стало наличие у всех участников исследования (n = 50) длительно текущего (более пяти лет) СД 2 типа, что могло свидетельствовать о выраженном окислительном стрессе, усугубляющем течение цереброваскулярной патологии. По дизайну это было открытое сравнительное исследование без контрольной группы. Пациенты получали внутривенные инфузии мельдония в дозе 500 мг/сут в течение 21 дня на фоне базисной терапии пероральными сахароснижающими средствами и антигипертензивными препаратами. У пациентов отмечено статистически значимое уменьшение выраженности субъективных симптомов ДЭ, таких как головная боль, головокружение, утомляемость, нарушения сна и эмоциональная лабильность. Общая клиническая эффективность терапии в 10% случаев оценивалась как отличная, в 50% случаев – как хорошая, в 40% случаев – как удовлетворительная. При оценке нейропсихологических показателей зафиксирована четкая, но не достигающая статистической значимости тенденция. Речь, в частности, идет о внимании, умственной работоспособности и памяти. С помощью биохимических методов выявлено достоверное увеличение длительности латентного периода хемилюминесценции, что указывало на повышение резистентности липопротеинов к процессам перекисного окисления. Более того, средний уровень глюкозы в крови снизился с 12,1 ± 0,9 до 9,2 ± 0,6 ммоль/л (p < 0,05), что позволило уменьшить дозу пероральных сахароснижающих средств. Таким образом, работа подчеркнула важность патогенетической нейропротективной терапии у пациентов с сочетанной цереброваскулярной и метаболической патологией. У коморбидного пациента Милдронат демонстрирует двойное патогенетическое действие: коррекцию окислительного стресса и улучшение углеводного обмена.

Другая работа З.А. Суслиной и соавт. (2007 г.) включала более гетерогенную группу пациентов с ДЭ второй стадии на фоне артериальной гипертензии (АГ) и атеросклероза, но без СД 2 типа [6]. Из 67 пациентов у 22 наряду с ДЭ в анамнезе имел место инсульт. Курс лечения составлял 20 дней. Мельдоний назначался внутривенно в дозе 500 мг/сут. Для определения эффективности проводимой терапии использовали расширенную батарею нейропсихологических тестов, включая оценку зрительной (тест Бентона) и слухоречевой (тест «10 слов») памяти, оперативной памяти (воспроизведение цифр в прямом и обратном порядке) и внимания. В исследовании показано значительное улучшение нейродинамики познавательной деятельности, внимания и зрительной памяти на фоне лечения Милдронатом. При этом у пациентов с инсультом в анамнезе величина эффекта терапии была несколько меньшей, чем у лиц с чистой ХИМ. На фоне терапии Милдронатом наблюдался значительный регресс астеновегетативных расстройств, что согласуется с результатами работы 2005 г.

В исследовании В.В. Пономарева и соавт. (2013 г.) приняли участие 60 пациентов с ДЭ первой и второй стадий [7]. Основную группу составили 30 человек, контрольную группу – такое же количество человек. Мельдоний применялся внутривенно капельно в дозе 1000 мг/сут в течение восьми – десяти дней, далее – перорально по 500 мг два раза в сутки в течение 30 дней. Эффективность терапии определяли с помощью краткой шкалы оценки психического статуса (Mini-Mental State Examination, MMSE), теста Мюнстерберга (внимание) и теста «10 слов» (память). Особенностью исследования стал акцент на динамике скорости церебрального кровотока в каротидном, вертебробазилярном бассейнах и артериях основания мозга по данным ультразвукового сканирования сосудов. Статистически значимое улучшение по шкале MMSE (с 24,1 ± 0,6 до 26,3 ± 0,6 балла, p < 0,05) произошло только к 30-му дню терапии. На 10-й день лечения статистически значимых изменений отмечено не было. Одновременно достоверно улучшились память (с 5,0 ± 0,3 до 6,8 ± 0,3 слова, p < 0,05) и внимание (с 0,40 ± 0,04 до 0,70 ± 0,04 балла, p < 0,05). При проведении ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий в динамике выявлено увеличение скорости мозгового кровотока в исследуемых бассейнах на 10–12%.

Большее число больных было включено в исследование Л.Г. Гимоян и соавт. (2017 г.) [8]. В нем приняли участие 255 пациентов с СКН, из них 120 составили основную группу, 135 – контрольную. Они получали мельдоний внутривенно капельно в дозе 1000 мг/сут в течение десяти дней, далее – перорально по 500 мг два раза в сутки в течение трех месяцев. Контрольная группа принимала ингибиторы ацетилхолинэстеразы. Динамику показателей эффективности терапии анализировали в группах с разной тяжестью когнитивных нарушений (легкие, умеренные и выраженные). Оценку когнитивных функций проводили с помощью шкалы MMSE, батареи тестов для оценки лобной дисфункции (Frontal Assessment Battery, FAB), теста рисования часов, теста «10 слов», серийного счета «100-7». Терапия Милдронатом способствовала достоверному улучшению памяти, внимания и интегрального показателя интеллекта (по шкале MMSE) в целом. При этом наибольший прирост баллов по шкале MMSE наблюдался у пациентов с умеренными нарушениями. У пациентов с умеренными нарушениями прирост составил 27,0 ± 7,3%, тогда как у пациентов с легкими когнитивными нарушениями – 16,8 ± 6,4%, а у пациентов с тяжелыми когнитивными нарушениями – 4%. Авторы исследования объяснили полученные результаты тем, что у лиц с легкими нарушениями исходные показатели были близки к норме (эффект потолка). В то же время при выраженных когнитивных нарушениях возможность восстановления достаточно ограничена вследствие тяжелого структурного повреждения головного мозга.

В исследовании М.М. Танашян и соавт. (2020 г.) приняли участие 50 пациентов с диагнозом ХИМ, которых разделили на основную группу (n = 30) и контрольную (n = 20) [9]. Общая длительность терапии Милдронатом составила 60 дней. При этом первые десять дней мельдоний применялся внутривенно капельно в дозе 1000 мг/сут, в течение следующих 50 дней – перорально по 500 мг два раза в сутки. В дополнение к лечению Милдронатом все пациенты получали терапию основного сосудистого заболевания в соответствии с общепринятыми клиническими рекомендациями. Особенностью работы была комплексная оценка не только когнитивных функций, но и биомаркеров эндотелиальной дисфункции (тканевой активатор плазминогена, ингибитор активатора плазминогена 1 (PAI-1), эндотелин 1). Для нейропсихологической диагностики и оценки эффективности проводимой терапии использовали шкалу MMSE, Монреальскую когнитивную шкалу (Montreal Cognitive Assessment, MoCA), тест «10 слов», серийный счет «100-7» и когнитивные вызванные потенциалы P300. Полученные результаты свидетельствовали о статистически значимом улучшении по шкале MMSE (с 28,0 до 29,0 балла, p = 0,022) и шкале МoСА (с 26,0 до 28,0 балла, p < 0,05) в основной группе, тогда как в группе контроля достоверной динамики отмечено не было. Наибольший прогресс отмечался в тестах на память, что соответствовало положительной динамике нейрофизиологических показателей (P300). Кроме того, наблюдалось значительное снижение тревожности и улучшение качества жизни пациентов.

В работе Г.П. Хасеновой и соавт. (2012 г.) эффективность Милдроната оценена у пациентов с ДЭ первой и второй стадий на фоне церебрального атеросклероза [10]. В исследовании приняли участие 50 пациентов, разделенных на две группы. Основная группа (n = 25) получала терапию основного сосудистого заболевания плюс мельдоний в дозе 500 мг/сут внутривенно капельно в течение десяти дней, далее по 500 мг два раза в сутки перорально в течение двух месяцев. Группа сравнения (n = 25) применяла только терапию основного заболевания. Для оценки когнитивных функций авторы исследования использовали тест рисования часов, тест «10 слов», графомоторную пробу, тест определения времени по немому циферблату, анализ письма. Нейропсихологическое исследование проводилось до начала лечения и по его завершении. Дополнительно оценивались жалобы пациентов, неврологический статус, эмоциональное состояние и показатели липидного обмена. Добавление Милдроната к терапии основного сосудистого заболевания приводило к статистически значимому улучшению всех анализируемых показателей по сравнению с лечением без Милдроната. В основной группе наблюдался более выраженный регресс таких симптомов, как головная боль, головокружение, астения, эмоциональная лабильность и тревожность. Кроме того, у больных этой группы более значимо улучшился липидный профиль.

В более поздней работе Г.П. Хасеновой и соавт. (2018 г.) изучалась новая форма препарата – Милдронат НЕО, в настоящее время не зарегистрированная в Российской Федерации [11]. Данный препарат дополнительно содержит маннит (E 421). Выборку составили 30 пациентов с ХИМ. Все они получали комплексное лечение: Милдронат НЕО в дозе 500 мг два раза в сутки в течение одного месяца, а также кинезиотерапию и массаж. Для оценки динамики нейрокогнитивных функций использовали шкалу MoCA. При этом проводился анализ изменений в отдельных когнитивных доменах: внимание, управляющие функции, память, беглость речи, зрительно-пространственные навыки, абстрагирование, счет и ориентация. Фиксировалось также время выполнения теста. Дополнительно применяли визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) для оценки выраженности субъективных симптомов (астения, головокружение, эмоциональная лабильность/снижение настроения, тревожность) и шкалу общего клинического впечатления (Clinical Global Impression, CGI). Было продемонстрировано достоверное клиническое улучшение. Так, средний балл по шкале MoCA увеличился с 21,4 до 25,0, то есть на 14,4%. Значительно сократилось время выполнения MoCA-теста – с 18,0 до 11,5 минуты, что указывало на повышение скорости познавательной деятельности. Наблюдался также выраженный регресс остальных анализируемых показателей, в том числе субъективных неврологических симптомов (по ВАШ). С помощью шкалы CGI в большинстве случаев было отмечено значительное или умеренное улучшение клинического статуса. Авторы исследования пришли к выводу, что Милдронат НЕО оказывает существенное положительное влияние на когнитивные функции, неврологическую симптоматику и качество жизни пациентов с ХИМ.

Особого внимания заслуживает работа И.В. Дамулина и соавт. (2006 г.) [12]. В фокусе исследования преимущественно были двигательные нарушения у пациентов с ДЭ второй и третьей стадий. В выборку вошли 40 пациентов, у половины из которых в анамнезе имел место ишемический инсульт давностью более года. Для определения динамики двигательных функций использовали клиническую шкалу двигательной активности Тинетти, стабилографию и импрегнационный метод с оценкой пространственных характеристик ходьбы (длина шага, база шага) по отпечаткам стоп.

Пациенты получали мельдоний перорально в двух режимах: 20 пациентов – по 500 мг/сут (по 250 мг два раза в день), 20 пациентов – по 1000 мг/сут (по 500 мг два раза в день). Длительность терапии составила 90 дней с промежуточной оценкой эффективности на 45-й день. У всех участников исследования было отмечено улучшение равновесия и ходьбы по шкале Тинетти. Так, общий балл по данной шкале увеличился с 28,00 до 35,05 (p < 0,05). Кроме того, было зафиксировано достоверное увеличение длины шага и частоты шагов, уменьшение базы ходьбы по данным импрегнационного метода, что свидетельствовало о повышении устойчивости и плавности ходьбы. Согласно результатам стабилографии, значимо снизилась площадь статокинезиограммы, что также подтверждало улучшения равновесия. Важным результатом исследования стало то, что повышение дозы препарата до 1000 мг/сут оказывало более выраженный эффект у пациентов с инсультом в анамнезе в отношении стабилографических показателей (p < 0,05). В когорте без инсульта в анамнезе продемонстрировано значимое улучшение только к 90-му дню терапии, тогда как у лиц с острым нарушением мозгового кровообращения в анамнезе положительная динамика отмечалась уже на 45-й день. Авторы исследования связали положительный эффект Милдроната на двигательные нарушения с улучшением нейродинамики за счет оптимизации церебрального метаболизма и с увеличением интеграции подкорково-стволовых структур, ответственных за регуляцию позы и ходьбы, с корой головного мозга.

Работы М.Е. Стаценко и соавт. (2011 г.) [13] и С.В. Недогоды и соавт. (2012 г.) [14] были посвящены анализу данных многоцентрового рандомизированного контролируемого исследования МАГНИТ. В данном исследовании проведено сравнение эффективности двух режимов пероральной терапии Милдронатом в дозе 500 мг/сут у 180 пожилых пациентов с АГ и легкими/умеренными когнитивными нарушениями. Больные были рандомизированы на три параллельные группы. Первая группа получала мельдоний прерывистым курсом (три месяца приема/три месяца перерыва, повтор цикла в течение 52 недель). Вторая группа применяла препарат непрерывно на протяжении 52 недель. Третья группа (контроль) получала только стандартную антигипертензивную терапию. Группы были сопоставимы по базовым демографическим и клиническим характеристикам (возраст, пол, артериальное давление, длительность АГ). Оценка терапии проводилась на 4, 12, 26 и 52-й неделях наблюдения.

Основное различие между указанными выше работами заключалось в наборе нейропсихологических инструментов для оценки исходов, что привело к некоторым нюансам при интерпретации результатов. С.В. Недогода и соавт. сфокусировали внимание на детальной оценке основных когнитивных функций, для чего использовали классическую батарею нейропсихологических тестов [14]. Ключевыми инструментами стали шкала MMSE, тест «10 слов», тест Рейтана, тест Векслера, тест Шульте и серийный счет «100-7». Обе группы терапии достоверно превосходили группу контроля в отношении улучшения когнитивных функций. Однако непрерывный режим терапии продемонстрировал статистически значимое превосходство над прерывистым курсом по большинству параметров. Это выражалось в достоверно большем улучшении общего балла по шкале MMSE (с 26,82 ± 0,22 до 28,62 ± 0,17, p < 0,05), времени запоминания десяти слов (c 120,47 ± 11,44 до 100,9 ± 9,91 секунды, p < 0,05), времени выполнения теста Рейтана, показателя отсроченного воспроизведения и балла по тесту Векслера. В контрольной группе наблюдалось незначительное, но достоверное снижение общего балла по шкале MMSE (с 26,03 до 25,52, p < 0,05).

В статье М.Е. Стаценко и соавт. наряду с анализом динамики нейропсихологических показателей (шкала MMSE, тест Рейтана, тест Векслера) проводилась оценка эмоциональной аффективной сферы и астенического расстройства [13]. Анализировалась динамика результатов, полученных по субъективной шкале оценки астении (Multidimensional Fatigue Inventory (20-item), MFI-20), шкале депрессии Бека и шкале тревоги Тейлора. Было подтверждено значительное преимущество терапевтических групп Милдроната по сравнению с контрольной группой. При сравнении эффективности непрерывного и прерывистого приемов Милдроната существенных различий по нейропсихологическим тестам не отмечено. Однако непрерывный режим терапии способствовал достоверному улучшению всех анализируемых некогнитивных показателей (шкала MFI-20, шкала Бека и шкала Тейлора). Прерывистый режим также ассоциировался с достоверным и клинически значимым улучшением показателей по шкале MFI-20, но несколько менее значительным улучшением показателей депрессии и тревоги. В контрольной группе значимых изменений в отношении аффективной сферы и астении не наблюдалось.

В трех приведенных ниже исследованиях – В.В. Шпраха и соавт. (2008 г.) [15], А.И. Федина и соавт. (2020 г.) [16], Т.С. Хейло и соавт. (2021 г.) [17] – изучался эффект Милдроната у пациентов с СКН в сочетании с кардиальной патологией.

В работе В.В. Шпраха и соавт. оценивалось влияние Милдроната на когнитивные функции у 120 пациентов с СКН, которые были стратифицированы на три клинические группы: страдавшие ишемической болезнью сердца (ИБС) и АГ (n = 40), страдавшие только ИБС (n = 40), страдавшие только АГ (n = 40) [15]. В каждой группе 20 пациентов в дополнение к базисной терапии (антигипертензивные средства, антиагреганты, нитраты по показаниям) получали Милдронат в дозе 250 мг три раза в сутки, остальные 20 – только базисную терапию. Длительность терапии составила четыре недели. Комплексная оценка когнитивных функций до и после лечения проводилась с помощью широкого спектра нейропсихологических инструментов: шкалы MMSE, теста рисования часов, теста FAB, теста Шульте, вербальных ассоциаций, пробы на запоминание 12 слов, а также шкалы оценки депрессии и тревоги. Результаты исследования продемонстрировали разные эффекты терапии Милдронатом в зависимости от характера кардиальной патологии. Наиболее выраженная положительная динамика наблюдалась у пациентов с изолированной ИБС (без АГ). В этой подгруппе больных после терапии Милдронатом зафиксировано достоверное улучшение суммарного балла по шкале MMSE (с 26,60 ± 1,95 до 28,90 ± 0,78, p < 0,01), памяти, концентрации внимания, речевых функций, ориентации во времени, а также значительное уменьшение выраженности лобной дисфункции по данным теста FAB (с 10,30 ± 1,75 до 13,30 ± 1,08, p < 0,01). Положительная динамика отмечалась у 100% пациентов этой подгруппы. У больных ИБС в сочетании с АГ терапия Милдронатом также привела к значимому улучшению когнитивного статуса, хотя и менее выраженному, чем у пациентов с изолированной ИБС. В то же время у лиц с изолированной АГ (без ИБС) эффект Милдроната был наименее выраженным и статистически значимым лишь в отношении лобной дисфункции, памяти и концентрации внимания по тесту Шульте. В контрольных группах достоверных улучшений когнитивных функций выявлено не было. Важно отметить, что Милдронат не оказывал значимого влияния на эмоциональную сферу (тревогу, депрессию) ни в одной из подгрупп. Авторы исследования объяснили наибольшую эффективность Милдроната у пациентов с ИБС двойным (кардио- и церебропротективым) механизмом действия. Улучшение перфузии и метаболизма как в миокарде, так и в головном мозге, особенно значимое при наличии коронарной недостаточности (ИБС), может опосредованно способствовать улучшению когнитивных функций. Полученные данные позволяют рассматривать наличие ИБС как предиктор ответа на терапию Милдронатом у пациентов с СКН.

Исследование В.В. Шпраха и соавт. подчеркивает важность учета коморбидного кардиального статуса при выборе терапии.

В многоцентровом наблюдательном исследовании CTEM, проведенном А.И. Фединым и соавт., приняли участие 4952 пациента с СКН в сочетании с ИБС [16]. Сравнивалась эффективность ступенчатой и пероральной схем терапии Милдронатом. В первом случае Милдронат назначался внутривенно капельно в дозе 1000 мг/сут в течение десяти дней, далее – перорально по 500 мг два раза в сутки в течение 30 дней. Во втором случае схема лечения предусматривала прием капсул по 500 мг два раза в сутки без внутривенных капельных инъекций в течение 40 дней. Все пациенты помимо Милдроната получали стандартную терапию основного сосудистого заболевания. Результаты исследования продемонстрировали достоверное уменьшение выраженности субъективных симптомов: головной боли – на 45,6–49,0%, головокружения – на 30,3–33,4%, эмоциональной лабильности – на 27,7–37,6%. В неврологическом статусе наблюдалось уменьшение выраженности координаторных расстройств. Отмечалось также достоверное улучшение когнитивных функций. Так, средний балл по шкале MoCA увеличился с 22,00 ± 3,90 – 23,00 ± 3,72 до 27,00 (p < 0,005). Ступенчатая схема ассоциировалась с более выраженной эффективностью лечения, в частности при данном способе назначения препарата чаще отмечался регресс субъективных симптомов. Важно, что 88,4% пациентов оценили терапию как эффективную. Исследование подтвердило хорошую переносимость Милдроната и его роль в комплексной терапии коморбидных заболеваний.

В работе Т.С. Хейло и соавт. эффективность Милдроната оценивалась у 31 пациента с АГ, ДЭ и ИБС [17]. В течение шести недель 21 пациент (основная группа) получал Милдронат (первые десять дней в дозе 1000 мг/сут внутривенно капельно, далее в течение 30 дней перорально по 500 мг два раза в сутки) в дополнение к терапии основного сосудистого заболевания, 10 пациентов (контрольная группа) – только лечение основного сосудистого заболевания. Помимо инструментов для оценки когнитивных функций применялись капилляроскопия бульбарной конъюнктивы и лимба глаза. Выявлено улучшение микроциркуляции: скорость кровотока по артериям увеличилась на 12%, по венулам – на 5%, выраженность сладжирования эритроцитов снизилась. Это коррелировало с положительными клиническими изменениями в виде расширения поля зрения (увеличение количества воспринимаемых объектов с 156 до 163, p < 0,05), улучшения когнитивных функций по шкале MoCA (с 21 до 25 баллов, p < 0,05) и повышения качества жизни по опроснику EQ-5D (с 75 до 85%, p < 0,05). В контрольной группе какой-либо статистически значимой динамики анализируемых показателей не наблюдалось. Исследование убедительно показало ангиопротективные эффекты Милдроната, объясняющие его влияние на церебральную перфузию.

Обсуждение

В настоящем систематическом обзоре обобщены результаты 13 клинических исследований с общим числом участников 5765, из которых 5425 прошли курс лечения Милдронатом. Во всех цитируемых работах были получены убедительные доказательства терапевтической эффективности Милдроната (мельдония) у пациентов с СКН. Результаты клинических исследований подтверждают патогенетическую обоснованность применения Милдроната у пациентов с когнитивными нарушениями в рамках ХИМ. В основе клинической эффективности Милдроната, вероятно, лежит устранение связанного с хронической ишемией и гипоксией дефицита аденозинтрифосфата, улучшение микроциркуляции и церебральной перфузии. Последнее было подтверждено в исследовании Т.С. Хейло и соавт. с помощью капилляроскопии. В анализируемых исследованиях были получены также новые данные, свидетельствующие об антиоксидантном и эндотелийпротективном эффектах Милдроната. Так, в исследовании З.А. Суслиной и соавт. продемонстрировано снижение окисляемости липопротеинов, что свидетельствует о снижении интенсивности процессов перекисного окисления. В работе М.М. Танашян и соавт. эндотелийпротективное действие препарата было доказано на основании динамики таких маркеров эндотелиальной функции, как эндотелин 1 и PAI-1.

Вывод о клинической эффективности Милдроната при СКН в рамках ХИМ базируется на статистически значимой положительной динамике нейропсихологического статуса, зафиксированной во всех анализируемых исследованиях. Как известно, когнитивные расстройства являются первым по времени возникновения и главным по клинической значимости проявлением ХИМ. Именно поэтому в исследованиях эффективности терапии ХИМ основными для оценки обычно являются нейропсихологические методики. В исследованиях Милдроната было показано достоверное улучшение когнитивных функций в целом (шкала MMSE, шкала MoCA) и статистически значимая положительная динамика в отдельных ключевых когнитивных доменах, таких как память (тесты с запоминанием 10 и 12 слов), внимание (ассоциации, тест Шульте, тест Мюнстерберга и др.), управляющие функции (тест FAB), зрительно-пространственные функции (тест рисования часов). Положительная динамика по нейропсихологическим тестам сопровождалаcь соответствующими нейрофизиологическими изменениями по данным исследования когнитивных вызванных потенциалов P300 [7–10, 14, 15].

Помимо когнитивного улучшения терапия Милдронатом способствует достоверному регрессу выраженности субъективных и объективных неврологических симптомов, включая головную боль, головокружение, астению, эмоциональную лабильность, тревожность, а также нарушение равновесия и ходьбы. При этом положительная динамика двигательных функций была продемонстрирована как с помощью клинических шкал, например шкалы Тинетти, так и с помощью объективных инструментальных исследований (стабилография, импрегнационный метод) [12].

Согласно результатам анализируемых исследований, эффект терапии Милдронатом развивается постепенно, достигая статистической значимости обычно к 30-му дню и увеличиваясь в дальнейшем. При этом непрерывный длительный прием (до 52 недель) превосходит прерывистый прием, например три месяца приема/три месяца перерыва, в отношении улучшения когнитивных функций, особенно внимания, речи и памяти. Минимальная эффективная длительность курса составляет около одного месяца, а оптимальная – три месяца и более.

Что касается режима применения, то эффективными являются дозы от 500 до 1000 мг/сут, при этом более высокие дозы могут быть предпочтительнее, особенно при двигательных нарушениях или необходимости достижения более быстрого эффекта. Ступенчатая терапия Милдронатом с начальным внутривенным введением (500–1000 мг/сут в течение 10–14 дней) и последующим переходом на пероральный прием демонстрирует большую эффективность в уменьшении субъективных симптомов по сравнению с исключительно пероральным применением.

На эффективность Милдроната влияют несколько факторов. Наибольший относительный прирост когнитивных функций наблюдается при умеренных сосудистых когнитивных нарушениях, в то время как при легких нарушениях эффект менее выражен из-за исходно высоких показателей (эффект потолка), а при тяжелых – ограничен значительной утратой функционального резерва вследствие тяжелого структурного поражения головного мозга. Наличие сопутствующей коморбидной патологии не уменьшает эффективность терапии Милдронатом. Установлено, что ИБС выступает в качестве значимого предиктора ответа на терапию, что объясняется синергией кардио- и церебропротективных механизмов действия препарата [15–17].

Ограничение исследований

Главным ограничением анализируемых работ было отсутствие двойного слепого метода, что диктует необходимость проведения дальнейших клинических исследований.

Заключение

Проведенные к настоящему времени клинические исследования убедительно свидетельствуют о целесообразности применения Милдроната у пациентов с хронической ишемией мозга и когнитивными нарушениями. При этом наибольший эффект терапии отмечается при умеренной выраженности расстройств и наличии сопутствующей патологии (АГ, ИБС, СД).

Милдронат безопасен, хорошо переносится и может быть рекомендован для широкого назначения в клинической практике.

V.V. Zakharov, MD, PhD, Prof., O.O. Martynova

N.V. Sklifosovsky Institute of Clinical Medicine of I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Contact person: Vladimir V. Zakharov, zakharovenator@gmail.com

Vascular cognitive impairments (VCI) is the second most common cause of cognitive disorders after Alzheimer's disease. However, despite the high prevalence and socio-economic significance of VCI, current therapeutic approaches show limited effectiveness in stabilizing and/or improving cognitive functions, highlighting the need for new pharmacological strategies. In this context, Mildronate (meldonium) is of particular interest – a drug with metabolic, cytoprotective, and anti-hypoxic properties.

To evaluate the clinical efficacy of Mildronate, we conducted a systematic literature review in accordance with PRISMA guidelines. The search resulted in the inclusion of 13 studies with a total of 5765 participants published between January 1, 2000, and July 1, 2025. All analyzed studies provided compelling evidence of the therapeutic efficacy of Mildronate (meldonium) in patients with VCI. The clinical effectiveness of Mildronate is based on its ability to counteract adenosine triphosphate deficiency associated with chronic ischemia and hypoxia, improve microcirculation, and enhance cerebral perfusion. Thus, the results of clinical studies confirm the high efficacy and pathogenetic rationale for the use of Mildronate in patients with VCI

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.