Осложнения комбинированного хирургического лечения катаракты и некомпенсированной глаукомы

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Материал и методы. В исследовании участвовало 124 пациента с первичной открытоугольной глаукомой и осложненной катарактой, разделенных на три группы:

1) комбинированная операция с имплантацией дренажа «Репегель А-1» (n = 41);

2) аналогичная операция с использованием дренажа «Ксенопласт» (n = 44);

3) классическая синустрабекулэктомия с факоэмульсификацией (n = 39).

До операции всем пациентам выполняли комплексное офтальмологическое обследование.

Результаты. Наиболее благоприятное течение послеоперационного периода наблюдалось у пациентов, которым проводилась комбинированная операция с имплантацией дренажа «Репегель А-1». Осложнения зафиксированы у 53,7% пациентов, что значительно ниже, чем в группе классической синустрабекулэктомии с факоэмульсификацией, – 79,5% (p = 0,015). Во второй группе (дренаж «Ксенопласт») частота осложнений составила 59,1% (p = 0,046) по сравнению с третьей группой. Наиболее часто регистрируемыми осложнениями были гипотония, гифема и десцеметит. При этом достоверных различий по отдельным видам осложнений между группами не выявлено, однако совокупная частота осложнений была значимо ниже в группах с применением дренажей. Выявлены случаи сочетанных осложнений (например, гипотония с гифемой или отслойкой сосудистой оболочки), но межгрупповых различий по этим сочетаниям не зарегистрировано. Анализ показал, что применение дренажей «Репегель А-1» и «Ксенопласт» снижает риск развития осложнений на 41 и 34,1% соответственно по сравнению с классической техникой (отношение рисков 0,590 и 0,659; p < 0,05). Отмечалась зависимость развития десцеметита от плотности катаракты: у пациентов с плотностью NC 5–6 данная патология встречалась чаще, что связано с более длительной и травматичной операцией. При развитии десцеметита и гипотонии применяли консервативную терапию, при гифеме и фибринозном экссудате – инъекции рекомбинантной проурокиназы, отслойке сосудистой оболочки – трепанацию склеры, расхождении краев раны – повторное наложение швов.

Заключение. Минимальная частота послеоперационных осложнений отмечалась у пациентов, перенесших комбинированную операцию с имплантацией дренажа. Максимальная частота осложнений зарегистрирована после классической синустрабекулэктомии с факоэмульсификацией. Полученные данные подтверждают клиническую эффективность и безопасность предложенного метода хирургического лечения.

Материал и методы. В исследовании участвовало 124 пациента с первичной открытоугольной глаукомой и осложненной катарактой, разделенных на три группы:

1) комбинированная операция с имплантацией дренажа «Репегель А-1» (n = 41);

2) аналогичная операция с использованием дренажа «Ксенопласт» (n = 44);

3) классическая синустрабекулэктомия с факоэмульсификацией (n = 39).

До операции всем пациентам выполняли комплексное офтальмологическое обследование.

Результаты. Наиболее благоприятное течение послеоперационного периода наблюдалось у пациентов, которым проводилась комбинированная операция с имплантацией дренажа «Репегель А-1». Осложнения зафиксированы у 53,7% пациентов, что значительно ниже, чем в группе классической синустрабекулэктомии с факоэмульсификацией, – 79,5% (p = 0,015). Во второй группе (дренаж «Ксенопласт») частота осложнений составила 59,1% (p = 0,046) по сравнению с третьей группой. Наиболее часто регистрируемыми осложнениями были гипотония, гифема и десцеметит. При этом достоверных различий по отдельным видам осложнений между группами не выявлено, однако совокупная частота осложнений была значимо ниже в группах с применением дренажей. Выявлены случаи сочетанных осложнений (например, гипотония с гифемой или отслойкой сосудистой оболочки), но межгрупповых различий по этим сочетаниям не зарегистрировано. Анализ показал, что применение дренажей «Репегель А-1» и «Ксенопласт» снижает риск развития осложнений на 41 и 34,1% соответственно по сравнению с классической техникой (отношение рисков 0,590 и 0,659; p < 0,05). Отмечалась зависимость развития десцеметита от плотности катаракты: у пациентов с плотностью NC 5–6 данная патология встречалась чаще, что связано с более длительной и травматичной операцией. При развитии десцеметита и гипотонии применяли консервативную терапию, при гифеме и фибринозном экссудате – инъекции рекомбинантной проурокиназы, отслойке сосудистой оболочки – трепанацию склеры, расхождении краев раны – повторное наложение швов.

Заключение. Минимальная частота послеоперационных осложнений отмечалась у пациентов, перенесших комбинированную операцию с имплантацией дренажа. Максимальная частота осложнений зарегистрирована после классической синустрабекулэктомии с факоэмульсификацией. Полученные данные подтверждают клиническую эффективность и безопасность предложенного метода хирургического лечения.

Введение

В офтальмологической практике частота сочетания осложненной катаракты и некомпенсированной глаукомы достигает 76% [1]. Хирургическое лечение таких пациентов вызывает затруднения. Многие офтальмологи предпочитают одномоментно прооперировать катаракту и глаукому, чтобы улучшить зрительные функции и снизить уровень внутриглазного давления [2–5]. Однако комбинированная операция требует хирургического опыта, может сопровождаться большей частотой развития осложнений, чем при двухэтапном хирургическом лечении, что удлиняет реабилитационный период после операции [6, 7].

Данная методика позволяет решить две проблемы за одну хирургическую манипуляцию, что для пациента комфортнее в психоэмоциональном аспекте. Кроме того, улучшение гипотензивного эффекта достигается за счет использования в интрасклеральном ложе аутодренажей в виде передней капсулы хрусталика, а также имплантации дренажей с разными формой и принципом работы («Ксенопласт», клапан Ахмеда, Ex-Press) [2, 8–12]. Во время экстракции катаракты возможно применение методик микроинвазивной хирургии глаукомы MIGS (трабекулотомия и каналопластика ab interno, циклофотокоагуляция, стенты IStent Trabecular, Micro-Bypass Stent, Istent Inject, Hydrus Microstent, Xen Gel Implant, Preserflo MicroShunt) [13–16]. Одномоментное хирургическое лечение катаракты и глаукомы вызывает у офтальмологов определенный интерес и постоянно претерпевает изменения в сторону пролонгации гипотензивного эффекта, снижения частоты осложнений, сокращения продолжительности реабилитационного периода и улучшения зрительных функций. Нами была разработана методика факоэмульсификации с антиглаукомным компонентом и имплантацией дренажа (патент РФ № 2726457 от 14 июля 2020 г.).

Цель – изучить частоту развития осложнений после комбинированного хирургического лечения катаракты и некомпенсированной глаукомы в различные сроки послеоперационного периода.

Материал и методы

В исследовании участвовало 124 пациента с первичной открытоугольной глаукомой в сочетании с осложненной катарактой. Их разделили на три группы:

- комбинированная операция осложненной катаракты и глаукомы с имплантацией дренажа «Репегель А-1» (патент РФ № 2726457 от 14 июля 2020 г.) – 41 (33,0%) пациент;

- комбинированная операция осложненной катаракты и глаукомы с имплантацией дренажа «Ксенопласт» (патент РФ № 2726457 от 14 июля 2020 г.) – 44 (35,5%) пациента;

- классическая синустрабекулэктомия с факоэмульсификацией – 39 (31,5%) пациентов.

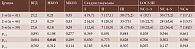

Характеристика участников исследования (дооперационное тонометрическое давление (внутриглазное давление (ВГД)), некорригированная острота зрения (НКОЗ), максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ), стадия развития глаукомы, классификация помутнения хрусталика по LOCS III (The Lens Opacities Classification System III)) представлена в табл. 1.

Всем пациентам перед оперативным вмешательством проводили обследование в объеме визометрии, биомикроскопии, гониоскопии, офтальмоскопии, периметрии, тонометрии (по Маклакову), пахиметрии, офтальмометрии, альфа-сканирования, расчета интраокулярной линзы.

Перед операцией все больные получали гипотензивные средства в максимальном режиме в виде неселективных бета-блокаторов, бета-2-адренорецепторов, ингибиторов карбоангидразы и аналогов простагландина.

Статистическую обработку выполняли с использованием программы Statistica 13.0 (StatSoft Inc., США). Данные с нормальным распределением представлены как среднее и стандартное отклонение (М ± s). Номинальные данные с распределением, отличным от симметричного, описаны в виде медианы с интерквартильным размахом – Ме (Q25%; Q75%). Количественные значения параметров с нормальным распределением сравнивали с помощью критерия Стьюдента, показатели с распределением, отличным от нормального, – с помощью критерия Манна – Уитни. Динамику показателей при количестве выборок более двух изучали с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с применением критерия Ньюмена – Кейлса в условиях нормального распределения и критерия Фридмана при типе распределения, отличном от нормального. Качественные признаки сопоставляли на основании критерия χ2 для несвязанных выборок, критерия Мак-Немара – для парных показателей. Для оценки вероятности развития клинических исходов в группах анализировали отношение шансов (ОШ) и отношение рисков (ОР) с указанием 95%-ного доверительного интервала (ДИ). В качестве порога статистической значимости рассматривали р < 0,05.

Результаты

У 1 (2,3%) пациента второй группы во время факоэмульсификации возник разрыв задней капсулы хрусталика, после чего была выполнена передняя витрэктомия и имплантирована линза. Осложнения послеоперационного периода у больных перечислены в табл. 2. В ряде случаев в одном глазу сочеталось несколько осложнений: выраженная гипотония с гифемой или отслойкой сосудистой оболочки; гипотония и десцеметит (табл. 3).

У пациентов третьей группы осложненное течение послеоперационного периода встречалось чаще (79,5%), чем у пациентов первой (53,7%; p = 0,015) и второй группы (59,1%; р = 0,046). При этом значимых статистических межгрупповых различий в доле пациентов с отдельными видами послеоперационных осложнений не зафиксировано.

Достоверных различий в доле пациентов с сочетанием гипотонии и других осложнений – гифемы, отслойки сосудистой оболочки или десцеметита – при межгрупповом сравнении не выявлено (табл. 3).

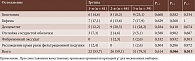

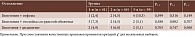

В таблице 4 представлена оценка риска послеоперационных осложнений после комбинированной операции осложненной катаракты и глаукомы с имплантацией дренажа «Репегель А-1» (первая группа, n = 41) и имплантацией дренажа «Ксенопласт» (вторая группа, n = 44) в сравнении с риском осложнений после классической синустрабекулэктомии с факоэмульсификацией (третья группа, n = 39).

Имплантация дренажей «Репегель А-1» и «Ксенопласт» значимо снижала риск послеоперационных осложнений по сравнению с классической комбинированной операцией – на 41 и 34,1% соответственно.

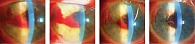

В раннем послеоперационном периоде у пациентов первой группы наблюдались следующие осложнения: гифема – 7 (17,1%), гипотония – 6 (14,6%), десцеметит – 5 (12,2%). В 3 (7%) случаях имела место отслойка сосудистой оболочки, в 1 (2,3%) – расхождение краев раны фильтрационной подушки (рис. 1). У 3 (7,3%) пациентов отмечалось сочетание гипотонии и отслойки сосудистой оболочки, у 2 (4,9%) – гипотонии и десцеметита, у 1 (2,4%) – гипотонии и гифемы.

У пациентов второй группы из осложнений раннего послеоперационного периода чаще регистрировались десцеметит – 9 (20,5%), гипотония – 8 (18,2%), гифема – 6 (13,6%). В 2 (4,5%) случаях отмечалась отслойка сосудистой оболочки, в 1 (2,3%) – фибринозный экссудат (рис. 2). У 3 (6,8%) пациентов наблюдалось сочетание гипотонии и десцеметита, у 2 (4,5%) – гипотонии и отслойки сосудистой оболочки, у 2 (4,5%) – гипотонии и гифемы.

Из осложнений раннего послеоперационного периода у пациентов третьей группы чаще наблюдались десцеметит – 11 (28,2%), гипотония – 9 (23,1%), гифема – 7 (17,9%). В 2 (5,1%) случаях имела место отслойка сосудистой оболочки, в 1 (2,6%) – фибринозный экссудат, в 1 (2,6%) – расхождение краев раны фильтрационной подушки. У 4 (10,3%) пациентов наблюдалось сочетание гипотонии и гифемы, у 2 (5,1%) – гипотонии и отслойки сосудистой оболочки, у 2 (5,1%) – гипотонии и десцеметита.

Необходимо отметить, что у больных с плотностью катаракты NC 5–6 в большинстве случаях (n = 13) отмечался послеоперационный десцеметит. Причина – сочетание длительности операции, объема операционной травмы и продолжительности воздействия ультразвука. Следовательно, для снижения количества послеоперационных воспалительных осложнений у пациентов с плотностью катаракты NC 1–4 и некомпенсированной глаукомой целесообразно использовать комбинированную операцию.

Все участники исследования получали лечение по поводу осложнений (табл. 5). Больным с выраженной гифемой и фибринозным экссудатом назначали дополнительную лизирующую терапию в виде инъекций рекомбинантной проурокиназы 5000 МЕ. У пациентов с незначительной гифемой в течение нескольких дней произошел самолизис. При десцеметите назначали консервативную противовоспалительную терапию. Больным с отслойкой сосудистой оболочки выполняли переднюю трепанацию склеры. У пациентов с гипотонией в течение недели тонус нормализовался. В случае расхождения краев раны повторно накладывали швы.

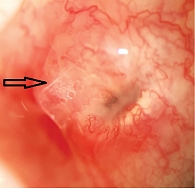

Рассмотрим случай послеоперационной гифемы после классической комбинированной синустрабекулэктомии и факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы.

Клинический случай

Пациентка Д., 69 лет, оперирована по поводу некомпенсированной, далеко зашедшей глаукомы и осложненной катаракты стандартной сочетанной методикой. В первый послеоперационный день при биомикроскопии выявлена выраженная гифема в просвете зрачка с геморрагическим сгустком к роговичному тоннелю на 10 часах. К противовоспалительной терапии добавлена лизирующая терапия в виде ежедневных инъекций под конъюнктиву рекомбинантной проурокиназы 5000 МЕ. В процессе лизиса гифемы отмечалась положительная динамика с соответствующим улучшением зрительных функций (рис. 3). На десятые сутки гифема полностью рассосалась. Швы с конъюнктивы сняты. МКОЗ составила 0,5, тонометрическое ВГД – 14 мм рт. ст.

Заключение

Гифема возникла у 17,1% пациентов первой группы, что на 3,6% чаще, чем у пациентов второй группы, и на 0,8% реже, чем у больных третьей группы. В первой группе гипотония наблюдалась в 14,6% случаях, что на 3,6% реже, чем во второй группе, и на 8,5% реже, чем в третьей. Десцеметит выявлен у 12,2% пациентов первой группы. Этот показатель на 8,3% меньше показателя второй группы и на 16% – третьей. Отслойка сосудистой оболочки встречалась у 7% пациентов первой группы, что на 2,5 и 1,9% выше, чем у больных второй и третьей группы соответственно. У пациентов первой группы наблюдалось расхождение краев раны фильтрационной подушки – 2,3%. У пациентов второй группы выявлен фибринозный экссудат – 2,3%, что на 0,3% ниже, чем у пациентов третьей группы.

Таким образом, максимальная частота осложнений отмечалась у пациентов группы классической комбинированной факоэмульсификации и синустрабекулэктомии, минимальная – у больных группы комбинированной операции с имплантацией дренажа.

Прозрачность финансовой деятельности. Никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Ye.A. Ivachev, PhD, A.I. Fedorova, I.V. Inkin, I.A. Loskutov, PhD

Clinical Hospital ‘Russian Railways-Medicine’, Penza

Penza State University

Moscow Regional Research and Clinical Institute

Contact person: Anastasiya I. Fedorova, FedorovaAnastasyaIg@yandex.ru

The aim is to study the complications of combined surgical treatment of cataracts and uncompensated glaucoma in various periods of the postoperative period.

Material and methods. The study involved 124 patients with primary open-angle glaucoma and complicated cataracts, divided into three groups:

1) combined surgery with drainage implantation ‘Repegel A-1’ (n = 41);

2) a similar operation using ‘Xenoplast’ drainage (n = 44);

3) classical sinustrabeculectomy with phacoemulsification (n = 39).

Before the operation, all patients underwent a comprehensive ophthalmological examination.

Results. The most favorable course of the postoperative period was observed in patients who underwent a combined operation with the implantation of the ‘Repegel A-1’ drainage. Complications were recorded in 53.7% of patients, which is significantly lower than in the group of classical sinustrabeculectomy with phacoemulsification, 79.5% (p = 0.015). In the second group (‘Xenoplast’ drainage), the complication rate was 59.1% (p = 0.046 compared with the third group). The most frequently reported complications were hypotension, hyphema, and descemetitis. At the same time, there were no significant differences in individual types of complications between the groups, but the cumulative incidence of complications was significantly lower in the groups with drainage. Cases of combined complications (for example, hypotension with hyphema or detachment of the vascular membrane) have been identified, but no intergroup differences in these combinations have been recorded. The analysis showed that the use of ‘Repegel A-1’ and ‘Xenoplast’ drains reduces the risk of complications by 41 and 34.1%, respectively, compared with the classical technique (relative risk 0.590 and 0.659; p < 0.05). There was a dependence of the development of descemetitis on the density of cataracts: in patients with a density of NC 5–6, it occurred more often, which is associated with a longer and more traumatic operation. With the development of descemetitis and hypotension, conservative therapy was used, with hyphema and fibrinous exudate, injections of recombinant prourokinase, detachment of the vascular membrane, scleral trepanation, and divergence of the wound edges, repeated suturing.

Conclusion. The minimal frequency of postoperative complications was observed in patients who underwent combined surgery with drainage implantation. The maximum incidence of complications was recorded after classical sinustrabeculectomy with phacoemulsification. The data obtained confirm the clinical efficacy and safety of the proposed surgical treatment method.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.