Тактика ведения пациентов с глаукомой и катарактой, осложненной подвывихом хрусталика

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Введение

Сочетание катаракты и глаукомы – одна из наиболее распространенных и клинически значимых офтальмопатологий у пожилых пациентов. Ее распространенность достигает 76%, а при псевдоэксфолиативной глаукоме – 40,5–90% [1–6]. Данная патология требует особого внимания из-за взаимного отягощающего влияния заболеваний друг на друга, высокого риска интраоперационных осложнений и необходимости персонализированного подхода к выбору хирургической тактики [7].

Порочный круг: глаукома – катаракта – слабость связочного аппарата

Глаукома оказывает многофакторное влияние на прогрессирование катаракты за счет нескольких ключевых механизмов:

- хроническая нестабильность внутриглазного давления (ВГД) приводит к нарушению гидродинамики водянистой влаги передней камеры и гемомикроциркуляции, оказывая катарактогенный эффект на вещество хрусталика [8, 9];

- длительная антиглаукомная терапия индуцирует стойкий воспалительный ответ в переднем сегменте глаза, что на фоне изменения иммунологических показателей внутриглазной жидкости может служить триггером инициации катарактогенеза [10];

- ранее выполненные лазерные или хирургические антиглаукомные операции также способствуют прогрессированию катаракты: в течение полутора лет после непроникающей глубокой склерэктомии 41% пациентов требуется проведение факоэмульсификации [11].

В то же время развитие катаракты может провоцировать развитие вторичной (факогенной) глаукомы разных типов – факолитической, факоморфической, факотоксической и факотопической, которые встречаются в 5,5–34,8% случаев возрастной катаракты на разных стадиях течения [12–14].

Псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС) при глаукоме наблюдается в 44,9% случаев. ПЭС оказывает разрушающее воздействие на связочный аппарат хрусталика, представленный цинновыми связками, что приводит к его нестабильности с риском чрезмерной подвижности капсульного мешка, его децентрации и разрывов задней капсулы во время хирургических вмешательств [15–17].

Диагностическая оценка

Предоперационная оценка предполагает точную стратификацию слабости зонул во время биомикроскопии с помощью щелевой лампы (выявление факодонеза), определение степени ПЭС, функции расширения зрачка, проведение ультразвуковой биомикроскопии [18, 19]. Необходим также комплексный анализ стадии глаукомы, уровня ВГД, медикаментозной терапии и риска декомпенсации для определения оптимальной хирургической стратегии [20].

Выбор хирургической тактики

В современной офтальмологии при сочетании катаракты и глаукомы используются как одномоментные, так и двухэтапные операции [13, 15, 21]. Каждый подход имеет свои обоснования и клинические показания, однако наша позиция основана на преимуществах одномоментной хирургии глаукомы и катаракты с превентивной фиксацией интраокулярной линзы (ИОЛ).

Наиболее часто при глаукоме применяются непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) и синустрабекулэктомия. Первая обеспечивает плавный гипотензивный эффект при благоприятном профиле безопасности и удобна для одномоментного сочетания с факоэмульсификацией. Вторая обеспечивает более выраженное и длительное снижение давления, но требует тщательного послеоперационного контроля из-за гидродинамических осложнений [21]. В отдельных клинических ситуациях используются дренажные устройства, гарантирующие предсказуемое снижение уровня давления при рефрактерных формах, и лазерные методики, включая селективную трабекулопластику и циклофотокоагуляцию [22].

Оценка рисков

Необходимо учитывать специфические интраоперационные риски при выполнении факоэмульсификации у пациентов с недостаточностью зонулярного аппарата. Речь идет о чрезмерной мобильности капсульного мешка с его возможной децентрацией, нарушении целостности задней капсулы и пролабировании стекловидного тела в переднюю камеру [19, 18, 23].

Стабилизация капсульного мешка

Для безопасного проведения факоэмульсификации при слабости связочного аппарата применяются внутрикапсульные кольца (ВКК), обеспечивающие расправление капсульного мешка и перераспределение нагрузки в зоне связок [24]. Исследования показывают, что ВКК улучшают рефракционные результаты и снижают риск децентрации ИОЛ или ирис-ретрактора, необходимого для стабилизации капсулы и расширения зрачка при ригидности радужки, часто встречающейся при ПЭС [24–26].

Клинический случай

Пациент С., 73 года, поступил в офтальмологическое отделение ГБУЗ МО МОНИКИ с жалобами на постепенное снижение зрения правого глаза в течение четырех месяцев. В 2024 г. у него диагностирована первичная открытоугольная глаукома I (с) правого глаза и назначена гипотензивная терапия в правый глаз: бринзоламид по одной капле три раза в день, комбинация тимолола и дoрзоламида по одной капле два раза в день, латанопрост на ночь.

При поступлении vis OD – 0,1 н/к.

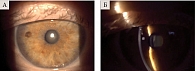

В результате биомикроскопии выявлена неравномерная глубина передней камеры: верхний отдел немного углублен, нижний мельче среднего. По зрачковому краю обильное отложение псевдоэксфолиативного материала. Реакция зрачка на свет снижена. Хрусталик помутнен в ядре и кортикальных слоях, расширение щели между радужкой и хрусталиком (рис. 1А и Б). После инстилляции мидриатика дилатация зрачка слабая, размер зрачка около 4,5–5 мм. На передней капсуле хрусталика также визуализируется отложение псевдоэксфолиаций. При офтальмоскопии диск зрительного нерва бледноват, с экскавацией 0,5. На остальном протяжении сетчатка и сосуды без патологии. Согласно данным пневмотонометрии, уровень ВГД – 49 мм рт. ст. После экспресс-инстилляции бринзоламида уровень ВГД оставался высоким, хотя и снизился до 41 мм рт. ст.

Дальнейшая тактика лечения определялась высоким уровнем ВГД и предусматривала сначала его снижение, затем удаление помутневшего хрусталика с признаками подвывиха.

Пациенту выполнили комбинированное хирургическое вмешательство в условиях местной анестезии – стандартную непроникающую глубокую склерэктомию с наложением непрерывного шва на конъюнктиву. На этапе факоэмульсификации катаракты обнаружили дефект связочного аппарата с 9 до 3 часов. Было принято решение об установке ирис-ретракторов и ВКК. Произведены дополнительные парацентезы, установлены иридокапсулярные крючки и внутрикапсульное кольцо. Хрусталиковые массы аспирированы. Имплантирована моноблочная S-образная ИОЛ с предварительной фланцевой подготовкой и дальнейшей превентивной интрасклеральной фиксацией фланца в роговичном кармане на 1 час. Выполнена гидратация разрезов.

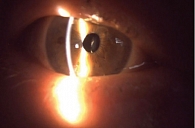

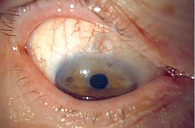

Локальный статус на следующий день после операции: Vis OD 0,5 sph (+0,5 дптр) = 0,7 sph. Отмечалась поверхностная инъекция глазного яблока. На 12 часах визуализировалась фильтрационная подушка, швы чистые, состоятельные (рис. 2). Слабовыраженная отечность роговицы в местах парацентезов и тоннельного разреза. На 1 часу в толще роговицы визуализировался конец нити, фиксирующей ИОЛ. Передняя камера средней глубины. ИОЛ в задней камере в правильном положении, центрирована (рис. 3). Уровень ВГД – 16 мм рт. ст. (по пневмотонометрии). При B-сканировании оболочки прилежат, патологических эхопризнаков не обнаружено. Пациент выписан под наблюдение офтальмолога по месту жительства. Гипотензивный режим отменен.

Через две недели пациент явился на прием для снятия конъюнктивальных швов (рис. 4): Vis OD = 0,6 sph (+0,5 дптр) = 0,7. Уровень ВГД – 29 мм рт. ст. При осмотре за щелевой лампой на 12 часах визуализируется плоская фильтрационная подушка, а также конец нити в толще роговицы, фиксирующий ИОЛ на 1 часу. Выполнена лазерная десцеметогониопунктура (ЛДГП) (рис. 5), возобновлена терапия дорзоламидом 2% по одной капле два раза в день, рекомендован массаж фильтрационной подушки.

При осмотре через три недели острота зрения не изменилась, уровень ВГД – 9 мм рт. ст. При попытке отмены дорзоламида уровень ВГД вновь повысился до 27 мм рт. ст. Монотерапия дорзоламидом была продолжена.

Результатом проведенного лечения стали стабильное расположение ИОЛ, высокая острота зрения (Vis OD = 0,7 sph), достижение и поддержание целевого уровня ВГД на монотерапии, отсутствие осложнений в виде цилиохориоидальной отслойки или воспалительных процессов.

Выводы

При сочетании катаракты, глаукомы и ПЭС необходима тщательная предоперационная оценка зонулярной слабости и стадии глаукомы. Кроме того, нужно быть готовым к применению современных методик стабилизации комплекса «ИОЛ – капсульный мешок».

Современные модификации склеральной фиксации и комбинированные вмешательства позволяют одновременно восстановить прозрачность оптических сред, стабилизировать уровень ВГД и снизить риск децентрации ИОЛ. Выбор методики и ее адаптация к анатомии и стадии глаукомы определяют успех лечения.

A.S. Bredikhina, A.A. Afanasyeva, I.A. Loskutov, PhD

Moscow Regional Research and Clinical Institute

Contact person: Anastasia S. Bredikhina, nosochek1999@yandex.ru

The combination of glaucoma and cataract, especially against the background of pseudoexfoliation syndrome and weakness of the zonular apparatus, remains one of the urgent tasks of modern ophthalmic surgery. The mutual aggravation of pathological processes, the high risk of intra- and postoperative complications, and the need to simultaneously achieve target values of intraocular pressure while maintaining anatomical stability of the optical system require balanced, personalized tactics. The article analyzes the surgical strategy, the technical nuances of capsule bag stabilization and intraocular lens fixation, and the role of the anti-glaucoma component in varying degrees of glaucoma compensation. A clinical case illustrating the practical implementation of the proposed algorithm aimed at reducing the frequency of repeated interventions and ensuring predictable functional rehabilitation is also presented.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.