Факторы риска развития эндофтальмита после транссклеральной фиксации интраокулярной линзы

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Материал и методы. Проведено ретроспективное многоцентровое когортное исследование, включавшее 545 операций ТФ ИОЛ, разделенных на две группы – основную (постоперационный эндофтальмит, n = 11) и контрольную (n = 534). Для выявления независимых факторов риска применяли многовариантный логистический регрессионный анализ.

Результаты. Общая частота возникновения эндофтальмита составила 2,02%. Установлены независимые факторы риска:

- интраоперационные осложнения (отношение шансов (ОШ) 5,8);

- сахарный диабет (ОШ 4,5);

- сочетанные хирургические вмешательства (ОШ 3,9).

Заключение. Эндофтальмит после ТФ ИОЛ считается редким, но серьезным осложнением. Выделение пациентов в группу высокого риска (с диабетом; планирующих комбинированную операцию) и максимальное предотвращение интраоперационных осложнений признаны ключевыми стратегиями снижения частоты развития инфекции.

Материал и методы. Проведено ретроспективное многоцентровое когортное исследование, включавшее 545 операций ТФ ИОЛ, разделенных на две группы – основную (постоперационный эндофтальмит, n = 11) и контрольную (n = 534). Для выявления независимых факторов риска применяли многовариантный логистический регрессионный анализ.

Результаты. Общая частота возникновения эндофтальмита составила 2,02%. Установлены независимые факторы риска:

- интраоперационные осложнения (отношение шансов (ОШ) 5,8);

- сахарный диабет (ОШ 4,5);

- сочетанные хирургические вмешательства (ОШ 3,9).

Заключение. Эндофтальмит после ТФ ИОЛ считается редким, но серьезным осложнением. Выделение пациентов в группу высокого риска (с диабетом; планирующих комбинированную операцию) и максимальное предотвращение интраоперационных осложнений признаны ключевыми стратегиями снижения частоты развития инфекции.

Введение

Эндофтальмит – воспалительный процесс внутренних оболочек глаза, приводящий к образованию гнойного выпота в стекловидном теле. Эндофтальмит представляет собой серьезное осложнение, требующее немедленного вмешательства офтальмолога. Послеоперационный эндофтальмит считается наиболее распространенным и диагностируется более чем в 90% случаев [1].

Современная офтальмохирургия демонстрирует устойчивую тенденцию к расширению показаний для транссклеральной фиксации (ТФ) интраокулярных линз (ИОЛ), что обусловлено совершенствованием хирургических методик и появлением новых моделей линз. Однако персистирующий риск развития эндофтальмита после таких вмешательств остается серьезной проблемой, ограничивающей их широкое применение. По данным ряда авторов, частота инфекционных осложнений при ТФ ИОЛ варьируется в пределах от 0,18 до 0,73%, что существенно превышает аналогичный показатель при стандартной факоэмульсификации [2, 3].

Патогенез эндофтальмита после ТФ ИОЛ характеризуется многофакторностью. Ключевым звеном является формирование вдоль фиксирующих элементов микроканалов, создающих условия для персистенции условно-патогенной микрофлоры. Исследования in vitro продемонстрировали способность Staphylococcus epidermidis к адгезии на поверхности полипропиленовых и поливинилденфторидных нитей с последующим образованием биопленки [4]. Кроме того, гистологические исследования выявили феномен «микроподтекания» в зоне фиксации ИОЛ, обусловленный несовершенством герметизации склеральных тоннелей [5].

Современные данные свидетельствуют о наличии детерминированных взаимосвязей между техникой операции и риском инфекционных осложнений. Сравнительный анализ интрасклеральной и супрахориоидальной методик фиксации выявил преимущества первой в отношении частоты эндофтальмита (0,23 и 0,61% соответственно) [6]. Вариабельность анатомических ориентиров цилиарной борозды создает дополнительные риски при формировании склеральных лоскутов, что особенно актуально для пациентов с измененной архитектоникой глазного яблока [7].

Особого внимания заслуживает роль системной патологии в модуляции риска инфекционных осложнений. У пациентов с компенсированным сахарным диабетом риск эндофтальмита после ТФ ИОЛ возрастает в 2,3 раза, тогда как при иммуносупрессивных состояниях – в 4,1 раза [2, 8]. Это обусловлено нарушением процессов репарации в зоне склеральных тоннелей и снижением локального иммунного ответа [9].

Кроме того, внедрение новых методик фиксации ИОЛ требует комплексной оценки их безопасности в долгосрочной перспективе. Обзорные работы подтверждают эффективность современных фланцевых и бесшовных техник, однако подчеркивают необходимость строгой антисептики и антибактериальной профилактики [10].

Цель настоящего исследования – комплексная оценка периоперационных и системных факторов риска развития эндофтальмита у пациентов, перенесших различные модификации ТФ ИОЛ.

Материал и методы

Дизайн исследования

Выполнено ретроспективное многоцентровое когортное исследование. Проанализированы медицинские карты пациентов, перенесших операцию по ТФ ИОЛ в период с января 2015 г. по декабрь 2023 г.

Участники исследования

В исследование было включено 542 пациента (545 глаз), которым выполнялась первичная или вторичная ТФ ИОЛ. Все пациенты были разделены на две группы – первую (основную) с диагностированным постоперационным эндофтальмитом (n = 11) и вторую (контрольную) без признаков эндофтальмита в послеоперационном периоде (n = 534).

Критерии включения:

- возраст старше 18 лет;

- выполнение ТФ ИОЛ по поводу афакии, подвывиха/вывиха хрусталика или ИОЛ;

- наличие полной послеоперационной истории болезни с периодом наблюдения не менее шести месяцев.

Критерии исключения:

- сопутствующие инфекционные заболевания глаза на момент операции (например, кератит, активный блефарит);

- предшествующая лучевая терапия на орбиту;

- травма глаза в течение шести месяцев до операции;

- неполные данные в медицинской карте.

Хирургическая техника

Все операции выполнялись тремя опытными хирургами (стаж работы свыше десяти лет) по стандартизированной методике:

- доступ: лимбальный или роговичный разрез;

- фиксация ИОЛ: трех- или четырехточечные техники фиксации гаптик ИОЛ (из полиметилметакрилата) к склере с помощью полипропиленовых (8–0 или 9–0) или поливинилиденфторидных (PVDF, 8–0) швов;

- склеральные лоскуты: во всех случаях формировались частично-толщинные склеральные лоскуты для погружения узлов и концов швов;

- витрэктомия: при необходимости выполнялась передняя или pars plana витрэктомия;

- профилактика интраоперационно: во всех случаях применялась интравитреальная инъекция антибиотика широкого спектра действия (цефтазидим 2,25 мг/0,1 мл) в конце операции.

Сбор данных и изучаемые параметры

В отношении каждого пациента собиралась определенная информация:

- демографические данные: возраст, пол;

- анамнез и сопутствующие патологии: сахарный диабет, системная иммуносупрессия, предшествующие операции на глазу (число и тип, особенно витрэктомия), предшествующая травма глаза;

- интраоперационные факторы: тип операции (первичная или вторичная ТФ ИОЛ), сочетанные хирургические вмешательства (например, кератопластика, реконструкция радужки), длительность операции, тип и количество швов для фиксации, интраоперационные осложнения (например, геморрагия, разрыв цилиарного тела);

- послеоперационные факторы: сроки и характер послеоперационных осложнений (гифема, отек роговицы, отслойка сетчатки), повторные инвазивные вмешательства (ревизия раны, повторная витрэктомия);

- профилактические мероприятия: тип и длительность применения послеоперационных антибиотиков (местно и/или системно).

Диагностика эндофтальмита

Диагноз эндофтальмита устанавливался на основании клинических признаков: боль, снижение остроты зрения, гипопион, фибринозный экссудат в передней камере и стекловидном теле, а также данных ультразвукового исследования (УЗИ) глаза. Окончательный диагноз подтверждался положительным результатом бактериологического и ПЦР-исследования образцов водянистой влаги и/или стекловидного тела, полученных при выполнении диагностической пункции или витрэктомии (рисунок).

Статистический анализ

Статистический анализ проводили с использованием программного обеспечения IBM SPSS Statistics v. 26. Для количественных данных, распределение которых соответствовало нормальному, применяли t-критерий Стьюдента. Для данных с ненормальным распределением – U-критерий Манна – Уитни. Категориальные переменные сравнивали на основании критерия хи-квадрат (χ²) или точного критерия Фишера. Для выявления независимых факторов риска развития эндофтальмита выполняли многовариантный логистический регрессионный анализ. В модель включали переменные, показавшие статистически значимую связь (p < 0,05) в однофакторном анализе. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты

Демографические и предоперационные характеристики

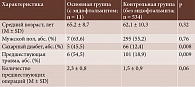

За исследуемый период было выполнено 545 операций ТФ ИОЛ в соответствии с критериями включения. Эндофтальмит в послеоперационном периоде диагностирован у 11 (2,02%) пациентов. Пациенты основной (с эндофтальмитом; n = 11) и контрольной группы (без эндофтальмита; n = 534) были сопоставимы по возрасту и полу (p > 0,05). Однако в группе с эндофтальмитом достоверно чаще встречались пациенты с сахарным диабетом (45,5 против 12,4%; p = 0,008) и предшествующей травмой глаза (54,5 против 18,9%; p = 0,009). В этой группе также наблюдалась тенденция к большему количеству предшествующих операций на глазу (в среднем 2,3 ± 0,8 против 1,5 ± 0,9; p = 0,06) (табл. 1).

Интраоперационные факторы и хирургические особенности

Анализ интраоперационных факторов выявил несколько значимых различий. Все случаи эндофтальмита произошли при вторичной ТФ ИОЛ, в то время как при первичной фиксации не зарегистрировано ни одного случая (100 против 78,3% в контрольной группе; p = 0,04). Сочетанные хирургические вмешательства (например, со сквозной кератопластикой или реконструкцией радужки) выполнялись значительно чаще в группе с эндофтальмитом (72,7 против 35,2%; p = 0,01). Наличие интраоперационных осложнений, таких как геморрагия из цилиарного тела или негерметичность швов, также было значимым фактором риска (36,4 против 8,2%; p = 0,005). Тип шовного материала (полипропилен против PVDF) и средняя длительность операции статистически значимо не различались между группами (табл. 2).

Послеоперационное течение и микробиологические данные

Все случаи эндофтальмита были диагностированы в раннем послеоперационном периоде (в среднем на день 5,2 ± 2,1). Наиболее частыми клиническими проявлениями были гипопион (100%), фибринозный экссудат в передней камере (100%) и витреит (90,9%). Микробиологическое исследование (посев или ПЦР) было положительным в 9 (81,8%) из 11 случаев. Наиболее часто выявлялись грамположительные кокки: Staphylococcus epidermidis (n = 4) и S. aureus (n = 2). Streptococcus pneumoniae зафиксирован в одном случае. Грамотрицательный микроорганизм Pseudomonas aeruginosa также обнаружен в одном случае.

Многовариантный анализ

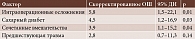

Для определения независимых факторов риска развития эндофтальмита выполнен многовариантный логистический регрессионный анализ. В модель включались статистически значимые переменные из однофакторного анализа. Независимыми предикторами развития эндофтальмита после ТФ ИОЛ оказались:

- интраоперационные осложнения (отношение шансов (ОШ) 5,8; 95%-ный доверительный интервал (ДИ) 1,5–22,1; p = 0,01);

- сахарный диабет (ОШ 4,5; 95% ДИ 1,2–16,9; p = 0,03);

- сочетанные хирургические вмешательства (ОШ 3,9; 95% ДИ 1,1–15,2; p = 0,04) (табл. 3).

Таким образом, результаты исследования демонстрируют, что основными независимыми факторами риска развития эндофтальмита после ТФ ИОЛ служат интраоперационные осложнения, сопутствующий сахарный диабет и комбинированные хирургические процедуры.

Обсуждение

Настоящее ретроспективное многоцентровое исследование выявило частоту развития эндофтальмита после ТФ ИОЛ в 2,02% случаев, что соответствует данным литературы, согласно которым этот показатель варьируется в пределах от 0,4 до 3% [1, 2]. Основной вывод исследования состоит в определении трех независимых факторов риска развития этого грозного осложнения: интраоперационных осложнений, сахарного диабета и сочетанных хирургических вмешательств.

Интерпретация ключевых факторов риска

Наличие интраоперационных осложнений, например геморрагии из цилиарного тела, оказалось наиболее значимым предиктором эндофтальмита (скорректированное ОШ 5,8). Это можно объяснить несколькими механизмами. Во-первых, кровь служит отличной питательной средой для микроорганизмов. Во-вторых, нарушение целостности сосудистых структур увеального тракта облегчает проникновение и распространение инфекции. В-третьих, геморрагия часто приводит к более длительной и травматичной операции, требующей дополнительных манипуляций, что увеличивает вероятность контаминации операционного поля [3]. Данные результаты подчеркивают критическую важность тщательного гемостаза и минимизации травматичности на всех этапах операции.

Установлена тесная связь сахарного диабета и эндофтальмита (скорректированное ОШ 4,5). Это согласуется с общеизвестными данными о состоянии иммунной системы у таких пациентов. Хроническая гипергликемия приводит к нарушению функции нейтрофилов, хемотаксиса и фагоцитоза и относительной иммуносупрессии. Кроме того, у пациентов с диабетом часто присутствует микроангиопатия, которая может ухудшать перфузию и доставку иммунокомпетентных клеток и антибиотиков к тканям глаза. Наши результаты указывают на необходимость особого внимания к данной категории пациентов. Речь, в частности, идет о строгом контроле гликемии в периоперационном периоде и, возможно, рассмотрении вопроса о более агрессивной схеме периоперационной антибиотикопрофилактики.

Фактор сочетанных хирургических вмешательств (скорректированное ОШ 3,9) логично ассоциируется с повышенным риском инфекции. Комбинированные операции (например, ТФ ИОЛ с кератопластикой) более продолжительные, требуют большего количества манипуляций и доступов, что увеличивает общую площадь хирургического воздействия и время контакта внутренних структур глаза с внешней средой [4]. Каждый дополнительный этап операции потенциально увеличивает риск интраоперационной контаминации.

Сравнение с другими исследованиями и новизна

Наши данные о преобладании грамположительных кокков (в частности, коагулазонегативных стафилококков) в микробиологическом спектре полностью согласуются с профилем возбудителей послеоперационного эндофтальмита [1]. Интересно, что в нашем исследовании предшествующая травма глаза и вторичный характер ТФ ИОЛ, будучи значимыми в однофакторном анализе, не вошли в число независимых факторов риска после многовариантной корректировки. Это позволяет предположить, что их влияние опосредовано другими переменными, такими как более сложная анатомия, рубцовые изменения и необходимость комбинированных вмешательств, которые сами по себе несут риск.

В отличие от других авторов [5] мы не обнаружили значимой связи между типом шовного материала и риском развития эндофтальмита. Это может быть обусловлено относительно небольшим размером группы с осложнениями или сопоставимыми характеристиками современных шовных материалов (полипропилен, PVDF) в отношении биосовместимости и риска адгезии микроорганизмов.

Ограничения исследования

Данное исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, его ретроспективный характер не позволяет полностью исключить влияние неучтенных факторов. Во-вторых, хотя исследование было многоцентровым, общее количество случаев эндофтальмита осталось небольшим (n = 11), что ограничивает статистическую мощность анализа, особенно для выявления слабых, но клинически значимых ассоциаций. В-третьих, стандартизация хирургической техники и протоколов послеоперационного ведения между хирургами и центрами могла быть неполной, что вносит некоторую неоднородность в данные.

Клинические и практические выводы

Полученные результаты позволяют сформулировать несколько клинических рекомендаций.

- Пациенты высокого риска (с диабетом; планирующие комбинированную операцию) нуждаются в тщательной предоперационной подготовке. Они должны быть проинформированы о повышенном риске инфекции и необходимости усиленного режима антибиотикопрофилактики (например, интравитреальное введение в конце операции в качестве стандарта).

- Во время операции следует прилагать максимальные усилия для предотвращения интраоперационных осложнений, прежде всего геморрагических. Особую осторожность необходимо проявлять при работе в области цилиарного тела.

- Хирургам следует взвешенно подходить к планированию комбинированных процедур, оценивая соотношение «риск – польза», и по возможности минимизировать объем и длительность вмешательства.

Заключение

Настоящее исследование идентифицировало интраоперационные осложнения, сахарный диабет и сочетанные хирургические вмешательства как ключевые независимые факторы риска развития эндофтальмита после ТФ ИОЛ. С учетом этих факторов можно сформировать группы риска, оптимизировать их периоперационное ведение и разработать целевые стратегии для снижения частоты возникновения эндофтальмита, что в конечном итоге позволит улучшить функциональные и анатомические результаты хирургии.

В ходе исследования мы проанализировали частоту и факторы риска развития одного из наиболее грозных осложнений хирургии заднего сегмента – эндофтальмита после ТФ ИОЛ. На основании полученных результатов было сделано несколько важных выводов:

- частота эндофтальмита после ТФ ИОЛ 2,02% подтверждает актуальность проблемы в современной офтальмохирургии;

- независимые факторы риска (интраоперационные осложнения, например геморрагия из цилиарного тела, сопутствующий сахарный диабет, сочетанные хирургические вмешательства – ТФ ИОЛ + кератопластика и др.), выявленные методом многовариантного анализа, достоверно повышают вероятность развития инфекционного процесса;

- микробиологический спектр возбудителей, представленный в основном грамположительной флорой (коагулазонегативные стафилококки, S. aureus), соответствует общему профилю послеоперационного эндофтальмита.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в следующем.

Что касается клинической практики, результаты исследования позволяют выделить группу пациентов высокого риска (с диабетом; планирующих комбинированную операцию). Эти пациенты требуют особой предоперационной подготовки, более детального информирования о рисках и, что крайне важно, разработки оптимизированного протокола периоперационной антибиотикопрофилактики (включая обязательное интравитреальное введение антибиотиков широкого спектра действия).

В аспекте хирургической тактики полученные данные подчеркивают критическую важность минимизации интраоперационных осложнений. Тщательный гемостаз, атравматичная техника и взвешенное принятие решений о необходимости и объеме комбинированных вмешательств – ключевые элементы профилактики эндофтальмита.

Таким образом, принимая во внимание выявленные факторы риска, можно перейти от реактивного лечения эндофтальмита к его стратегической профилактике. Дальнейшие перспективы в данном направлении связаны с проведением проспективных рандомизированных исследований эффективности различных режимов антибиотикопрофилактики у пациентов из групп высокого риска.

Прозрачность финансовой деятельности. Никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

S.A. Abakarov, PhD, A.S. Azimov, I.A. Loskutov, PhD

Moscow Regional Research and Clinical Institute

Contact person: Adlan S. Azimov, adlan.azimov.088@gmail.com

The aim is to identify and analyze the key risk factors for endophthalmitis after transscleral fixation (TF) of an intraocular lens (IOL).

Material and methods. A retrospective multicenter cohort study was conducted, which included 545 TF IOL operations, divided into two groups – the main group (postoperative endophthalmitis, n = 11) and the control group (n = 534). Multivariate logistic regression analysis was used to identify independent risk factors.

Results. The overall incidence of endophthalmitis was 2.02%. Independent risk factors have been identified:

- intraoperative complications (odds ratio (OR) 5.8);

- diabetes mellitus (OR 4.5);

- combined surgical interventions (OR 3.9).

Conclusion. Endophthalmitis after TF IOL is considered a rare but serious complication. Assigning patients to a high-risk group (with diabetes who are planning a combined operation) and maximizing the prevention of intraoperative complications are recognized as key strategies for reducing the incidence of infection.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.