Лев Мухаметов: забытые страницы научной биографии

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

Лев Мухарамович Мухаметов (19.05.1938–18.06.2021) был настоящим самородком, обладавшим редкими научными и организаторскими способностями. Его острый ум проникал в исследуемый объект, озаряя, как лучом света, его внутренние закономерности, энтузиазм и энергия не знали пределов. Выпускник кафедры высшей нервной деятельности биофака Московского государственного университета, он в молодости работал в Италии и опубликовал несколько работ, ставших впоследствии классическими, по нейронной активности в цикле «бодрствование – сон» в таламусе кошки, заслужив уважение и восхищение зарубежных коллег. Вот что вспоминает об их совместной работе Джакомо Риццолатти (Giacomo Rizzolatti), профессор физиологии человека (Пармский университет, Италия)1: «Последний раз я встречался со Львом в Москве в июле 2019 г. Он был в отличной форме, в хорошем настроении и, как всегда, полон энергии. Поэтому его смерть стала для меня шоком. Лев был одним из моих лучших друзей. У нас была такая дружба, которая возникает только в юности. Это такая особая связь между людьми, не подвластная времени.

Лев прибыл в Парму в 1967 г. Это был подарок профессора Дж. Моруцци. Я открывал свою лабораторию в Пармском университете, и мне нужна была помощь. Моруцци поговорил со Львом и сказал, что в Парме есть один из его бывших учеников, который говорит по-русски, и предложил ему присоединиться ко мне, а не ехать в Пизу. Лев согласился, и результат был весьма успешным. За короткое время мы организовали лабораторию и зарегистрировали активность отдельных нейронов у ненаркотизированных, свободно передвигавшихся кошек. Описали рисунок активности одиночных нейронов латерального коленчатого тела и ретикулярного ядра таламуса в бодрствовании, в медленном сне и в фазе быстрого сна. Впоследствии Лев сумел смастерить объектив с мини-лампой внутри, который мы поместили прямо в кошачий глаз. Таким образом, мы смогли описать реакцию зрительной системы в различные фазы сна и бодрствования. Это был очень плодотворный период для нашего будущего. Результатом нашего сотрудничества стало несколько статей, опубликованных в самых престижных международных журналах.

В конце 1960-х гг. моя жена была вынуждена по работе остаться в Пизе. Таким образом, и Лев, и я жили прямо в Институте физиологии Пармского университета. Утром после завтрака мы сразу же приступали к опытам, не теряя времени на поездки. Эксперименты были очень продолжительными, с утра до ночи. К счастью, кошки любят поспать. Иногда мы ходили в кино. Я также помню приятные вечера в парке Дукале (Parco Ducale), самом большом парке Пармы, где мы смотрели на большом экране матчи чемпионата Европы по футболу.

Мы очень много работали, но также путешествовали, в основном по работе. Мы несколько раз ездили в Пизу, чтобы сообщить Моруцци о наших результатах, в Милан, чтобы обсудить наши данные с Эмилио Бицци, который был там в то время, в Рим, а также в Удине, мой родной город, куда Лев был приглашен на свадьбу моей сестры Тани. К тому времени Лев уже стал членом нашей семьи.

Лев был очень талантливым, исключительно искусным ученым. Его более поздние исследования сна дельфинов и других водных млекопитающих являются выдающимся фундаментальным вкладом в эту область. Он также был весьма практичным ученым, что помогло ему, когда денег на исследования не было, пережить трудный переходный период от советской власти к настоящему времени. Он с большим юмором рассказывал о том, как выживал в то время со своими дельфинами. Это доказывало, что, кроме научного таланта, он обладал также исключительными организаторскими способностями. Не могу себе представить, что в следующий раз, когда буду в Москве, мы уже не встретимся...»

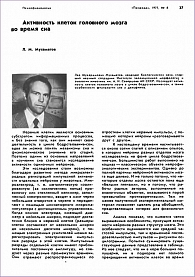

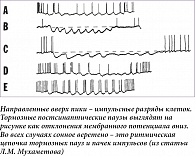

После стажировки в Италии Лев вернулся в Москву и в течение нескольких лет работал на своей родной кафедре на биофаке. В 1975 г. он сделал обстоятельный доклад об итогах своей работы с Риццолатти на симпозиуме по сну, организованном академиком АН Грузинской ССР Т.Н. Ониани в рамках очередного Всесоюзного съезда физиологов, проходившего тогда в Тбилиси. Доклад Льва вызвал шок. Только что отечественным физиологам с большим трудом удалось преодолеть догматические представления о пассивной природе сна, казавшиеся незыблемыми со времен Павловской сессии 1950 г. И вот человек, прошедший двухлетнюю стажировку в самой передовой на тот момент итальянской нейрофизиологической школе, казалось, вновь возвращает нас к устаревшей теории «разлитого коркового торможения»! Тем не менее после доклада ко Льву подошла присутствовавшая на съезде корреспондентка журнала «Природа», весьма авторитетного в то время, и взяла у него большое интервью. На его основе в 1977 г. Лев опубликовал статью, которая заканчивалась следующими словами: «…на фоне рисунка „пачка – пауза“ для нормального поступления информации в систему „таламус – кора“ возникает барьер на таламическом уровне. По этим же причинам должно быть затруднено распространение информации по таламусу между его различными ядрами и по различным полям коры головного мозга. Следовательно, во время медленного сна на кортикоталамическом уровне обработка информации существенно затруднена. На этом основании можно высказать предположение, что во время медленного сна (в отличие от быстрого) невозможно координированное осуществление сложных психических функций»2.

Действительно, ранние эксперименты на кошках Л.М. Мухаметова и Дж. Риццолатти убедительно показали, что режим «пачка – пауза», в который переходят нейроны таламокортикального комплекса в медленном сне, то есть «хоровое» чередование предельной длительной гиперполяризации (глубокого торможения) и вспышек максимальной деполяризации (экзальтации), наименее пригоден для приема, переработки и передачи сигналов. Авторы пришли к выводу, что такой режим, скорее всего, выполняет задачу функциональной изоляции коры, которая на иной нейрофизиологической основе сохраняется и в фазе быстрого сна. Эти данные в дальнейшем получили подтверждение в работах сотрудников лаборатории М. Стериаде и многих других исследователей, однако ни один из них не посмел сделать столь радикального вывода, как приведенный выше. Иными словами, результаты Мухаметова и Риццолатти убедительно подтвердили сформулированную много позже «экологическую» гипотезу, согласно которой нейрофизиологическая цель сна состоит скорее не в «переработке информации, полученной в предшествующем бодрствовании», а именно в радикальной перестройке всех рефлексов бодрствования для нормального протекания периодов адаптивной «неактивности»3, 4.

Тем не менее в дальнейшем оба этих необычайно талантливых ученых сменили направление и объект своих исследований: Лев перешел в Институт эволюционной морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова АН СССР (сегодня – Институт проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) им. А.Н. Северцова РАН), занялся изучением сна дельфинов и других морских млекопитающих и основал целое новое направление в мировой физиологии. Риццолатти погрузился в изучение коры большого мозга обезьян, открыл так называемые зеркальные нейроны и был номинирован на Нобелевскую премию5.

В 1970–80-е гг. Л.М. Мухаметов руководил большой группой ученых ИПЭЭ РАН и вспомогательного персонала, обнаруживших ранее неизвестное явление – однополушарный сон у дельфинов. Это стало крупнейшим вкладом послевоенной отечественной сомнологии в мировую науку. Было открыто целое направление – изучение так называемого локального сна. История этого и последующих открытий Л.М. Мухаметовым, его учениками и сотрудниками необычных адаптаций разных видов водных и полуводных млекопитающих ко сну в воде была изложена им в статье6. Вот что писал об этом периоде соавтор Мухаметова, американский профессор Джером Сигел (Jerome M. Siegel), профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), директор Центра исследований сна (США): «Новаторские исследования морских млекопитающих доктора Мухаметова принесли фундаментальные знания о функции сна и, в частности, о роли REM, или парадоксального сна. Для своих исследований сна у дельфинов он был пионером в разработке минимально инвазивных имплантатов, которые позволяли регистрировать ЭЭГ без больших разрезов. Его любовь ко „всему, что связано с морскими млекопитающими“ привела к созданию дельфинариев по всей России, чтобы распространить его признательность этим уникальным животным. Он был пионером в исследованиях дельфинов-афалин, серых китов, белух и морских котиков, что привело к важным знаниям об эволюции и функции сна. Он был невероятно гостеприимным и тепло поддерживал сотрудничество со мной в последних частях этой работы, и за это я буду вечно благодарен. Его будет очень не хватать…»1

В свое время, будучи на Кубе вместе с директором ИПЭЭ РАН, академиком Владимиром Евгеньевичем Соколовым, Лев успешно прооперировал в воде карибского ламантина – не виданное никогда ранее им животное. Мухаметов вживил электроды и в течение суток регистрировал электрическую активность головного мозга с помощью длинного кабеля и небольшого пишущего прибора у этого морского млекопитающего, плававшего в бассейне. В.Е. Соколов был настолько поражен, что вскоре после этого сделал Льва своим заместителем. В этой должности Л.М. Мухаметов проработал много лет, но она тяготила его, и он покинул пост при первой же возможности.

Подобно герою знаменитого фильма Боба Фоссе All That Jazz, он любил жизнь и не хотел умирать, но не мог заставить себя вести размеренный образ жизни кабинетного ученого или простого обывателя. Л.М. Мухаметов – всемирно известный нейрофизиолог и сомнолог – является, несомненно, гордостью нашего научного сообщества.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.