Проект клинических рекомендаций по диагностике и лечению острой и хронической инсомнии у взрослых

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

История создания клинических рекомендаций по инсомнии

Американская академия медицины сна (American Academy of Sleep Medicine, AASM) выпустила несколько клинических рекомендаций, касающихся оценки и лечения инсомнии. Первые клинические рекомендации по диагностике хронической инсомнии были опубликованы в 2000 г. [1]. Немедикаментозное лечение бессонницы обсуждалось в клинических рекомендациях, опубликованных в 1999 г. [2] и 2006 г. [3]. В 2006 г. члены комитета по стандартам практики AASM опубликовали статью, в которой рассмотрели безрецептурные методы лечения бессонницы [4]. Клинические рекомендации AASM 2008 г. по диагностике и лечению хронической инсомнии определили психологические и поведенческие методы терапии как стандарт лечения (на тот момент наивысший уровень рекомендации) [5]. В рекомендациях также были рассмотрены фармакологические методы лечения, включая назначение бензодиазепиновых и небензодиазепиновых агонистов ГАМКА-рецепторов и рамелтеон, которые позиционировались в качестве терапии первой линии в сочетании с психологическими и поведенческими методами терапии.

В 2017 г. было опубликовано Европейское руководство по диагностике и лечению инсомнии [6]. В 2023 г. выпущено обновление Европейского руководства по диагностике и лечению инсомнии [7].

Проект клинических рекомендаций по диагностике и лечению хронической инсомнии у взрослых в Российской Федерации был опубликован в 2016 г. Клинические рекомендации разрабатывались рабочей группой Научного совета Общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» в составе М.Г. Полуэктова, Р.В. Бузунова, В.М. Авербуха, Е.В. Вербицкого, А.В. Захарова, И.А. Кельмансона, Е.А. Корабельниковой, А.Ю. Литвина, И.М. Мадаевой, А.Д. Пальмана, Ю.Ю. Русецкого, К.Н. Стрыгина, Э.З. Якупова и были утверждены на конференции Российского общества сомнологов 4 марта 2017 г. [8].

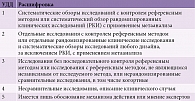

Создание настоящих клинических рекомендаций призвано предоставить врачам алгоритм для выбора методов диагностики и лечения хронической инсомнии, основанный на критериях доказательной медицины. В данных клинических рекомендациях все сведения ранжированы по уровню достоверности (доказательности) в зависимости от количества и качества проведенных исследований по данной проблеме (табл. 1–3) [9].

Для разработки данных клинических рекомендаций решением Правления Общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» от 11 ноября 2025 г. была создана рабочая группа в составе М.Г. Полуэктова (руководитель), О.В. Бабкиной, Р.В. Бузунова, Н.А. Горбачева, И.М. Завалко, А.В. Захарова, Е.А. Корабельниковой, И.М. Мадаевой, А.Д. Пальмана, Ю.В. Свиряева, И.Г. Рагинене, О.В. Тихомировой, Э.З. Якупова, результаты деятельности которой представлены в данном документе.

Определение

Инсомния (бессонница) – клинический синдром, характеризующийся повторяющимися нарушениями инициации или поддержания сна при наличии достаточных возможностей его реализации с последующими нарушениями дневной деятельности [10].

Клиническая картина заболевания

Основные проявления инсомнии состоят в регулярных нарушениях инициации и/или поддержания сна. Последнее может проявляться частыми кратковременными пробуждениями, пробуждениями с трудностями последующего засыпания или слишком ранним окончательным пробуждением – за 30 минут или более до желаемого времени подъема.

Дневные симптомы, возникающие вследствие нарушения сна, приводят к ухудшению нормального функционирования человека в состоянии дневного бодрствования. К распространенным проявлениям относят усталость, снижение мотивации, ухудшение концентрации внимания и памяти, раздражительность или сниженное настроение. Пациенты с инсомнией часто сообщают о субъективной сонливости, характеризующейся снижением бдительности и повышенной потребностью или желанием спать. Несмотря на желание вздремнуть, многие люди с инсомнией не могут этого сделать.

Начало инсомнии может быть постепенным или острым. В первом случае пациенты часто сообщают о симптомах инсомнии в раннем детстве или молодом возрасте. Однако чаще возникновение бессонницы связано с провоцирующими факторами (стрессорами).

В популяции часто встречаются преходящие и эпизодические симптомы бессонницы, однако клинически значимые дневные последствия и более серьезные долгосрочные исходы чаще развиваются, когда нарушения сна возникают как минимум три раза в неделю и сохраняются не менее трех месяцев. По этой причине для постановки диагноза хронической инсомнии должны соблюдаться указанные критерии частоты и продолжительности. В то же время признается, что острая форма инсомнии может вызывать значительный дистресс и функциональные нарушения. Острая инсомния также требует клинического внимания, так как в 10% случаев наблюдается хронизация данного состояния [11, 12].

Классификация инсомнии

В основе Международной классификации расстройств сна 2005 г. (МКРС) лежит концепция, согласно которой инсомния может существовать как первичное расстройство или возникать как вторичное нарушение сна, связанное с основным психическим, соматическим расстройством или расстройством, вызванным употреблением психоактивных веществ [13]. Однако многие симптомы и сопутствующие характеристики так называемых первичной и вторичной инсомний перекрываются, что делает дифференциацию между этими подтипами затруднительной.

В настоящее время в большей степени распространена точка зрения, что инсомния, возникающая одновременно или после развития другого заболевания, развивается по независимому пути и может сохраняться как клинически значимое состояние, даже если проявления первичного заболевания успешно скорректированы. Учитывая эти наблюдения, инсомнию целесообразно рассматривать не как вторичное, а как коморбидное состояние, требующее особого терапевтического внимания.

Помимо разделения на первичную и вторичную в предыдущих изданиях МКРС выделялось несколько клинических подтипов первичной инсомнии. В частности, описывались психофизиологическая инсомния, идиопатическая инсомния, нарушение гигиены сна и парадоксальная инсомния. Клинический опыт показывает, что случаи, соответствующие диагностическим критериям исключительно одного из этих подтипов, встречаются редко. Как врачебный опыт, так и увеличивающееся количество эмпирических данных показывают, что диагностические различия, предлагаемые предыдущими версиями классификации, трудно достоверно определить и их валидность вызывает сомнения.

В соответствии с Международной классификацией нарушений сна 3-го пересмотра с ревизией 2023 г. (МКРС-3-Р), выделяют следующие формы инсомнии [10]:

- хроническую;

- острую;

- неуточненную.

Хроническая инсомния характеризуется жалобами на нарушения инициации и/или поддержания сна с сопутствующими дневными нарушениями, которые сохраняются на протяжении трех месяцев и более.

При острой инсомнии отмечаются нарушения сна и бодрствования, которые не соответствуют минимальным критериям частоты и продолжительности хронической инсомнии. Таким образом, диагноз острой инсомнии может быть установлен у пациентов с нарушениями сна, продолжающимися менее трех месяцев.

Диагноз неуточненной инсомнии устанавливается у тех пациентов, которые жалуются на трудности с засыпанием и поддержанием сна, но не соответствуют полным критериям хронической или острой инсомнии. В некоторых случаях этот диагноз может быть поставлен временно, когда требуется больше информации для установления окончательного диагноза.

Особенности кодирования инсомнии по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра

Расстройства сна G47

G47.0 – нарушения засыпания и поддержания сна (бессонница).

Расстройства сна неорганической этиологии F51

F51.0 – бессонница неорганической этиологии («психиатрическая кодировка»).

КОММЕНТАРИЙ. Поскольку причина развития инсомнии окончательно не установлена и доминирует концепция коморбидности, которая подчеркивает относительную независимость этого состояния от другого расстройства, прежде всего психиатрического профиля, мы рекомендуем использовать «неврологическую» кодировку категории G.

Эпидемиология

В зависимости от используемых критериев (хроническая инсомния или отдельные симптомы) показатели распространенности нарушений сна, характерных для этого расстройства, колеблются. Хроническая инсомния, соответствующая критериям диагностики этого состояния по МКРС-3-Р, встречается как минимум у 6% населения, распространенность отдельных симптомов инсомнии значительно выше (30–35% населения) [14–16].

Женщины страдают инсомнией в 1,5 раза чаще, чем мужчины. Это преобладание сохраняется во всех возрастных группах. Часто бессонница носит длительный характер: в 40% случаев симптомы сохраняются в течение пяти лет [15, 17].

Распространенность бессонницы с каждым десятилетием жизни возрастает на 10%. Высокая частота хронической инсомнии у пожилых людей, вероятно, обусловлена возрастным ухудшением сна, увеличением числа сопутствующих заболеваний, изменением образа жизни, нарушением регуляции биологических ритмов и приемом лекарственных средств, повышающих риск развития бессонницы [17].

Этиология и патогенез

Современные представления связывают появление инсомнии с состоянием гиперактивации (hyperarousal), выявляемым на разных уровнях организации и во многих функциональных системах организма. Развитие гиперактивации считается следствием избыточной работы мозговых систем бодрствования (центров бодрствования), что затрудняет наступление сна и/или приводит к пробуждениям [18, 19]. У пациентов с бессонницей обнаруживаются признаки повышенной физиологической деятельности: учащение пульса, изменения суточной вариабельности сердечного ритма, повышение общего метаболизма, повышение уровней кортизола, адренокортикотропного гормона и кортиколиберина (особенно перед засыпанием), повышение базальной температуры тела, усиление высокочастотной ЭЭГ-активности в фазе медленного сна. Эти данные свидетельствуют об активации симпатической нервной системы и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Подобная дизрегуляция сама по себе в дальнейшем поддерживает нарушение цикла «сон – бодрствование» [20].

Схема патогенеза инсомнии, предложенная в 1987 г. A. Spielman и соавт., носит название модели «трех П». Она рассматривает три группы факторов, определяющих развитие этого состояния: предрасполагающие (predisposing), провоцирующие (precipitating) и поддерживающие (perpetuating) [21].

Предрасполагающие факторы служат фоном для развития заболевания. Они могут сопровождать человека всю жизнь, нарастая и ослабевая, но не вызывая значительных нарушений сна. Выделяют следующие группы предрасполагающих факторов:

- биологические, отражающие гиперактивность стрессовых систем организма (дисбаланс тормозных и активирующих систем головного мозга, повышенный тонус симпатической нервной системы, изменение профиля секреции гормонов, усиление метаболизма в течение суток);

- психологические (повышенная эмоциональность, тревожность, ипохондричность, перфекционизм, внутренний локус контроля, нейротизм);

- социальные (ночная работа, частая смена часовых поясов, низкий социально-экономический статус, семейный анамнез инсомнии);

- поведенческие (привычное нарушение гигиены сна, злоупотребление алкоголем, курение, низкий уровень физической активности).

Дебют инсомнии связан с воздействием провоцирующих факторов (стрессоров). Любое стрессовое воздействие сопровождается эмоциональной гиперактивацией, которая может приводить к острому нарушению сна. В качестве провоцирующего фактора выступает любое событие, изменяющее привычную модель поведения или социальных отношений. Это может быть обострение или дебют заболевания, беременность, рождение ребенка и уход за ним, психологический стресс (повышенная производственная нагрузка, смена места работы, межличностный конфликт, другие значимые жизненные события).

После разрешения стрессовой ситуации сон обычно восстанавливается. Однако на фоне предрасполагающих факторов, высокой интенсивности стресса или продолжающейся неблагоприятной ситуации риск проявления поддерживающих факторов и хронизации инсомнии повышается.

Поведение пациента с инсомнией строится на основе неправильных (дисфункциональных) представлений о сне, эмоциональном переживании бессонницы и ее последствий. В свою очередь неправильное поведение усугубляет инсомнию и сопутствующие ей представления и эмоции. Таким образом, формируется порочный круг самовозбуждения и острая бессонница переходит в хроническую.

К поддерживающим факторам инсомнии относят:

дезадаптивные поведенческие реакции: стремление улучшить сон за счет увеличения его продолжительности, то есть увеличения времени, проводимого в постели. При этом возникает несоответствие между временем, проводимым в постели, и длительностью собственно сна. Это разрушает ассоциацию между постелью и сном. Пациент проводит в постели длительное время в тревожном ожидании сна и страхе бессонницы и ее завтрашних последствий. Повышенное внимание ко сну и стремление уснуть ведет к возбуждению и тревоге, сопровождающимся физиологической активацией. Спальня или постель, которые обычно ассоциируются с расслаблением и сном, начинают сами по себе вызывать тревогу и беспокойство. Таким образом, кровать перестает ассоциироваться со сном и формируется новая патологическая ассоциация: «постель = бессонница»;

снижение физической и социальной дневной активности: увеличивается время, проводимое в постели, которое ранее человек использовал на другие дела, возникает ограничительное поведение: пациенты стараются ограничить себя в работе и активном отдыхе, общении с коллегами и близкими, занимаясь лишь рутинными и несложными делами;

катастрофизация последствий бессонницы: чрезмерная фиксация на дневных последствиях недосыпания и ограничительное поведение, тревожная озабоченность здоровьем и общим благополучием, представление о повышении риска развития некоторых заболеваний;

активация дисфункциональных убеждений относительно сна: представление о правильных продолжительности и качестве сна, стремление засыпать в определенное время суток (золотые часы сна), которое может не подходить пациенту, необходимость контроля сна, особенно у людей с внутренним локусом контроля (убеждение человека в том, что он сам контролирует свою жизнь и ее результаты).

Последствия

Хроническая инсомния негативно влияет на физическое и психическое здоровье, профессиональную деятельность и социальную сферу жизни человека. К краткосрочным последствиям инсомнии относят снижение энергии и мотивации в течение дня, нарушения настроения и раздражительность, снижение внимания и ухудшение памяти, повышенный риск профессиональных ошибок, аварий и травм, риск падений у пожилых людей [22–27].

Многочисленные исследования показывают, что хроническая инсомния служит фактором риска развития психических нарушений, прежде всего из группы тревожных расстройств и депрессий [28–30].

Инсомния тесно связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца и инфарктом миокарда, метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2-го типа [31].

Таким образом, хроническая инсомния представляет собой серьезную проблему общественного здоровья, которую необходимо решать как на индивидуальном (с помощью организации медицинской помощи), так и на популяционном уровне (посредством проведения масштабных программ по улучшению гигиены сна).

Диагностика инсомнии как синдрома

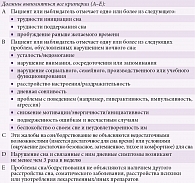

Согласно МКРС-3-Р у взрослых выделяют пять необходимых для постановки диагноза критериев [10] (табл. 4).

Диагностика инсомнии как болезни

Для постановки диагноза острой инсомнии используется временной критерий до трех месяцев.

При сохранении жалоб на нарушения инициации и/или поддержания сна с сопутствующими дневными нарушениями, которые сохраняются на протяжении трех месяцев и более, устанавливается диагноз хронической инсомнии.

Жалобы и анамнез

При инсомнии пациенты могут предъявлять жалобы на инициацию, продолжительность, консолидацию или качество сна. Нарушения сна возникают, несмотря на достаточные возможности (имеется достаточное для сна время) и условия (окружение достаточно безопасное, затемненное, тихое и комфортное) для сна, а в дальнейшем приводят к различным нарушениям дневной деятельности.

Наличие симптомов нарушения сна в отсутствие нарушений дневного функционирования не рассматривается как клинически очерченное расстройство. Дневные симптомы обычно включают усталость, сниженное настроение или раздражительность, общее недомогание, нарушения концентрации внимания и памяти. У взрослых хроническая инсомния может ухудшать социальное и профессиональное функционирование и снижать качество жизни. У одних пациентов физические симптомы, такие как мышечное напряжение, сердцебиение или головная боль, также могут быть связаны с инсомнией. У других с более тяжелыми формами инсомнии может наблюдаться повышенный риск дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев на рабочем месте, а также психических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Первичная диагностика инсомнии начинается с выявления основных жалоб, обусловивших обращение за медицинской помощью, включая следующие их характеристики [8]:

- частоту нарушения сна (количество эпизодов в неделю и за ночь);

- время появления каждого симптома;

- динамику развития симптоматики с момента начала заболевания;

- характер нарушений дневного бодрствования.

Далее проводится анализ поведения пациента, связанного со сном:

- действия при возникновении проблем со сном (пребывание в постели, вставание, чтение и др.);

- возможности обеспечения достаточного времени и условий для сна;

- режим сна (время отхода ко сну и подъема в рабочие и выходные дни);

- наличие вечернего ритуала укладывания;

- снижение интенсивности умственной и физической деятельности в вечерние часы;

- привычки (перекусы, курение перед сном, употребление алкоголя);

- условия спального места (освещенность, шум, комфорт постели);

- поведение партнера по кровати/спальне (храп и др.);

- занятия в постели перед сном (чтение, просмотр телепередач, использование смартфона);

- поведение ночью (контроль времени, подъем для мочеиспускания или приема пищи).

Оцениваются следующие параметры:

- поведение в утренние и дневные часы:

- способ пробуждения (по будильнику или самостоятельно);

- наличие и продолжительность дневного сна;

- освежающий эффект дневного сна;

- способы борьбы с нарушениями сна:

- изменение дневной физической и социальной активности;

- использование вспомогательных средств (беруши, блэкаут шторы, генераторы шума и др.);

- профессиональная деятельность:

- график работы (позднее окончание, ночные смены);

- частота перелетов со сменой часовых поясов;

- особенности адаптации к новым условиям;

- медикаментозная терапия:

- принимаемые препараты;

- их влияние на ночной сон и дневное состояние;

- другие расстройства сна:

- храп и обструктивное апноэ сна;

- необычное поведение во сне;

- неприятные ощущения в ногах вечером/ночью и избыточная двигательная активность во сне;

- определение хронотипа;

- семейный анамнез (наличие нарушений сна у родственников);

- сопутствующие состояния:

- перенесенные и текущие соматические, неврологические и психические расстройства;

- употребление психоактивных веществ (лекарственные препараты, алкоголь, кофеин, никотин, наркотические средства);

- особенности личной жизни пациента:

- особенности личности и эмоционального состояния;

- условия работы и партнерских отношений, межличностные конфликты;

- загруженность в домашних условиях.

Для уточнения характера жалоб пациента, привычек и особенностей сна ему рекомендуется в течение одной-двух недель заполнять дневник сна. Он включает основные показатели сна (время отхода ко сну, время засыпания, время пробуждения, длительность ночных пробуждений, продолжительность сна). Рекомендовано вносить в дневник также информацию о качестве ночного сна и уровне дневной сонливости. Целесообразно указывать факторы, влияющие на сон: занятия спортом, потребление кофеина и алкоголя, питание, занятия перед сном, факторы, нарушающие сон (внешний шум и др.).

Дневники сна можно вести в бумажном и электронном виде (таблица, мобильное приложение, веб-сайт). Бумажный дневник может быть в виде таблицы либо графика. Графический вариант представлен в предыдущей версии клинических рекомендаций [8], в табличном виде – в работах М.Л. Перлис и соавт. [32] и А.Ш. Тхостова и Е.И. Рассказовой [33]. В электронном виде дневник доступен для скачивания на мобильные устройства посредством QR-кода на сайте Общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» [34].

Пациентам с хронической инсомнией рекомендуется использовать дневник сна в течение одной-двух недель [35].

Уровень убедительности рекомендаций – A (уровень достоверности доказательств – 3).

При инсомнии применяют специфические опросники для выявления характерных изменений сна или дисфункциональных представлений о нем. Наиболее распространенными считаются индекс тяжести инсомнии [36–38], шкала дисфункциональных убеждений в отношении сна [39, 40], индекс гигиены сна [41].

Пациентам с инсомнией рекомендуется использование специальных шкал и опросников оценки сна.

Уровень убедительности рекомендаций – A (уровень достоверности доказательств – 3).

Физикальное обследование

Пациентам с инсомнией рекомендуется проводить физикальное обследование при подозрении на наличие коморбидных состояний, чтобы исключить заболевания, требующие отдельного лечения, и при необходимости проводить терапию инсомнии как сопутствующего заболевания [42, 43].

Уровень убедительности рекомендаций – B (уровень достоверности доказательств – 3).

Лабораторные диагностические исследования

При наличии соматического заболевания, ассоциированного с инсомнией, рекомендуется проводить следующие анализы крови: B03.016.002 – общий (клинический) анализ крови; А09.05.076 – определение уровня ферритина в крови; A12.05.019 – исследование насыщения трансферрина железом, определение коэффициента насыщения трансферрина железом; А09.05.007 – определение уровня железа в сыворотке крови; А09.05.017 – исследование уровня мочевины в крови; А09.05.020 – исследование уровня креатинина в крови; A09.05.042 – определение активности аланинаминотрансферазы в крови; A09.05.023 – исследование уровня глюкозы в крови; A09.05.041 – определение активности аспартатаминотрансферазы в крови; A09.05.021 – исследование уровня общего билирубина в крови; А09.05.065 – исследование уровня тиреотропного гормона в крови; A12.06.060 – определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови; A09.05.009 – определение уровня С-реактивного белка в крови [43–47].

Уровень убедительности рекомендаций – B (уровень достоверности доказательств – 3).

Инструментальные диагностические исследования

Для оценки двигательной активности в течение длительного периода времени используются портативные носимые мониторы – актиграфы. С использованием свободных или проприетарных алгоритмов и привлечением данных об уровне освещенности информация о двигательной активности преобразуется в показатели сна и бодрствования. Однако в настоящее время точность определения показателей сна при инсомнии остается низкой – для некоторых показателей менее 85%. В связи с этим для диагностики инсомнии актиграфия не применяется [48].

Для диагностики инсомнии проведение актиграфии не рекомендуется.

Уровень убедительности рекомендаций – B (уровень достоверности доказательств – 3).

Более высокую эффективность метод актиграфии продемонстрировал при оценке двигательного паттерна при нарушениях суточного цикла «сон – бодрствование». Поэтому данный метод можно использовать при дифференциальной диагностике нарушений сна при подозрении на наличие расстройства биологических ритмов [49]. Эффективно также использование актиграфии при инсомнии, обусловленной нарушением гигиены сна.

Пациентам с нерегулярными паттернами времени отхода ко сну и подозрением на циркадианные расстройства ритма сна и бодрствования рекомендуется проведение актиграфии.

Уровень убедительности рекомендаций – B (уровень достоверности доказательств – 1).

Полисомнографическое исследование применяется для объективной оценки показателей сна и является золотым стандартом диагностики некоторых его нарушений (например, синдрома обструктивного апноэ сна). Однако условия проведения исследования в специализированной лаборатории значительно отличаются от привычных домашних, что приводит к значительному изменению его характеристик (эффект первой ночи). Кроме того, диагноз инсомнии основан на клинических проявлениях и жалобах пациента, которые часто не коррелируют со степенью изменения сна. В связи с этим рутинно проводить полисомнографическое исследование для подтверждения диагноза инсомнии не требуется [8, 10, 50].

Проведение полисомнографии для диагностики инсомнии не рекомендовано.

Уровень убедительности рекомендаций – В (уровень достоверности доказательств – 3).

Тем не менее в ряде случаев проведение полисомнографического исследования позволяет выявить другие расстройства сна, которые лучшим образом способны объяснять симптомы нарушений сна или бодрствования у пациента (периодические движения конечностей во сне, обструктивное апноэ сна и т.д.) [51].

При подозрении на сопутствующие нарушения сна, такие как нарушения дыхания во сне, синдром периодических движений конечностей, синдром приема пищи во сне, рекомендуется проведение полисомнографии.

Уровень убедительности рекомендаций – B (уровень достоверности доказательств – 2).

Рекомендуется проведение полисомнографии у пациентов с хронической бессонницей, резистентной к нескольким терапевтическим вмешательствам, включая когнитивно-поведенческую терапию и/или медикаментозную терапию, с целью выявления скрытых сопутствующих расстройств сна [51, 52].

Уровень убедительности рекомендаций – В (уровень достоверности доказательств – 2).

При инсомнии общее время сна обычно уменьшается, что приводит к значимому снижению когнитивных функций, в частности внимания. Показано, что у больных инсомнией в три раза чаще случаются серьезные дорожно-транспортные происшествия [53].

Пациентам, подвергающимся риску возникновения несчастных случаев, связанных с усталостью/дневной сонливостью (например, профессиональные водители), для оценки степени депривации сна рекомендуется проведение полисомнографии [5, 22, 53].

Уровень убедительности рекомендаций – В (уровень достоверности доказательств – 3).

Полисомнографическое исследование позволяет обнаружить расхождение между предъявляемыми пациентом жалобами на отсутствие или значительное снижение ночного сна и истинной представленностью его показателей (недооценка сна, псевдоинсомния).

При подозрении на значительное несоответствие между субъективными жалобами и объективными показателями рекомендуется проведение полисомнографии [54, 55].

Уровень убедительности рекомендаций – В (уровень достоверности доказательств – 2).

Иные диагностические исследования

Поскольку причина развития инсомнии до сих пор неизвестна, проводить дополнительные инструментальные или лабораторные исследования для выявления специфических для этого расстройства сна изменений не требуется.

Стандартное проведение дополнительных исследований у пациентов с инсомнией без коморбидных соматических и неврологических заболеваний не рекомендуется [10].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 5).

Коморбидные состояния

У пациентов с инсомнией рекомендовано с помощью расспроса выявлять сопутствующие коморбидные состояния, в первую очередь депрессию, тревожные расстройства, другие расстройства сна и соматические заболевания. Для уточнения наличия этих заболеваний следует проводить консультации, которые включают B01.047.001 – прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, B01.035.001 – прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный [46, 47, 56].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 3).

Особого внимания заслуживает оценка возможности наличия у пациентов с жалобами инсомнического характера других расстройств сна, таких как обструктивное апноэ сна (ОАС), синдром беспокойных ног и синдром периодических движений конечностей во сне. Значительное число пациентов с ОАС страдает и инсомнией – такое состояние обозначается термином COMISA (коморбидная инсомния и обструктивное апноэ сна). Согласно данным метаанализов, 30–40% пациентов с инсомнией могут иметь ОАС, а 30–50% пациентов с ОАС соответствуют критериям наличия инсомнии [57, 58].

Пациентам с хронической инсомнией рекомендовано проводить скрининг коморбидных расстройств сна, в первую очередь ОАС, синдрома беспокойных ног и синдрома периодических движений конечностей во сне [51, 57–60].

Уровень убедительности рекомендаций – B (уровень достоверности доказательств – 2).

Дифференциальная диагностика

Хроническую инсомнию с нарушением инициации сна следует дифференцировать с синдромом задержки фазы сна. Синдром задержки фазы сна – расстройство, относящееся к нарушениям суточного цикла «сон –бодрствование», характеризующееся привычным временем сна и бодрствования, которое задерживается более чем на два часа по сравнению с общепринятым или социально приемлемым [10]. Пациент жалуется на трудности с засыпанием в желаемое время, необходимое для обеспечения достаточной продолжительности сна в учебные или рабочие дни. Когда пациенту позволяют следовать его предпочтительному графику, время сна смещается на более позднее. Нарушение засыпания сохраняется, а общее время сна сокращается, когда человек выбирает слишком ранние время отхода ко сну и подъема, которые не соответствуют его эндогенному циркадианному ритму. Однако пациент с синдромом задержки фазы сна может засыпать с меньшими трудностями и спать нормальное количество времени, если время сна синхронизировано с собственным запаздывающим эндогенным ритмом благодаря выбору более позднего времени отхода ко сну и подъема [61].

Хроническую инсомнию, проявляющуюся как нарушения поддержания сна и преждевременное пробуждение утром, также следует дифференцировать с синдромом опережения фазы сна. У человека с опережающим паттерном сна засыпание постоянно происходит раньше желаемого времени, поскольку его эндогенный суточный ритм опережает желаемый режим [10]. Общее время сна остается достаточным, когда человек выбирает раннее время отхода ко сну и подъема, совпадающее с его опережающим эндогенным циркадианным ритмом [61].

Хроническую инсомнию также следует отличать от ситуационных трудностей со сном, вызванных неблагоприятными условиями окружающей среды. Различные факторы, включая чрезмерный шум или свет, экстремальные температуры, могут нарушать сон у большинства людей. Кроме того, сон в условиях существования непосредственной угрозы безопасности может быть нарушен. Громкий храп партнера по постели, его чрезмерные движения во сне, наличие у него парасомний могут рассматриваться как внешние факторы, нарушающие сон. Если человек сообщает об условиях окружающей среды, которые большинство людей сочли неблагоприятными для сна, это состояние не должно рассматриваться как синдром инсомнии.

Лечение хронической инсомнии

Рекомендуется проводить лечение хронической инсомнии, поскольку это состояние снижает качество жизни, связано с нарушением функционирования во многих сферах и повышает риск развития депрессии, тревожных расстройств, гипертонической болезни, сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний [28, 30, 31, 62, 63].

Уровень убедительности рекомендаций – А (уровень достоверности доказательств – 1).

Рекомендуется использовать когнитивно-поведенческую терапию инсомнии (КПТ-И) в качестве средства выбора при хронической инсомнии у взрослых любого возраста [64–67].

Уровень убедительности рекомендаций – А (уровень достоверности доказательств – 1).

КПТ-И представляет собой многокомпонентное вмешательство, направленное на коррекцию дезадаптивных привычек сна, коррекцию режима сна/бодрствования и изменение дезадаптивных мыслей и переживаний, способствующих хронизации инсомнии.

КПТ-И включает следующие компоненты: обучение гигиене сна, поведенческие методы регуляции сна (такие как ограничение сна и контроль стимулов), когнитивную реструктуризацию и релаксационные методики. КПТ-И эффективна, обеспечивает устойчивое улучшение сна (до 24 месяцев после терапии) и положительно воспринимается пациентами как нефармакологический метод лечения.

Побочные эффекты КПТ-И выражены минимально и заключаются в преходящей дневной сонливости/усталости и снижении бдительности [68]. Однако в условиях реальной клинической практики возможности применения КПТ-И у больных инсомнией ограничены относительной трудоемкостью метода (6–8 сеансов один раз в неделю), связанной с этим более высокой стоимостью лечения и отсутствием достаточного количества специалистов, владеющих методикой. В связи с этим можно использовать фармакологические и другие подходы к лечению инсомнии.

В случае неэффективности КПТ-И, недоступности КПТ-И или невозможности участия пациента в КПТ-И рекомендуется фармакологическое лечение хронической инсомнии [69–71].

Уровень убедительности рекомендаций – А (уровень достоверности доказательств – 1).

В России в качестве лекарственных средств не зарегистрированы многие препараты, рекомендованные зарубежными клиническими руководствами для лечения инсомнии, например эсзопиклон, доксепин, антагонисты орексиновых рецепторов даридорексант, лемборексант и суворексант, агонисты мелатониновых рецепторов рамелтеон и тазимелтеон [7]. В случае их регистрации настоящие клинические рекомендации будут доработаны.

В многочисленных РКИ показано преимущество агонистов ГАМКА-рецепторов бензодиазепинового и небензодиазепинового ряда в отношении как субъективных, так и объективных показателей сна больных хронической инсомнией. Относительная эффективность этих препаратов оценивалась в том числе методами сетевого анализа [69].

Для лечения хронической инсомнии в качестве средств первого выбора рекомендуется применение небензодиазепиновых агонистов ГАМКА-рецепторов (Z-препараты) зопиклон, золпидем, залеплон [69–71].

Уровень убедительности рекомендаций – A (уровень достоверности доказательств – 1).

Для лечения хронической инсомнии в качестве средств второго выбора рекомендуются бензодиазепиновые агонисты ГАМКА-рецепторов клоназепам, оксазепам и лоразепам [69, 71, 72].

Уровень убедительности рекомендаций – A (уровень достоверности доказательств – 1).

РКИ, в которых эффективность снотворных препаратов при хронической инсомнии оценивали в сроки, превышавшие четыре недели, единичны и не достигают достаточного уровня убедительности, чтобы рекомендовать эти препараты для длительного применения. Наибольшее число исследований применения снотворных препаратов в течение более четырех недель касаются эсзопиклона (девять исследований), но данный препарат в России не зарегистрирован [69, 73–82]. Проводились исследования длительного применения золпидема с замедленным высвобождением, однако данная форма препарата также не зарегистрирована в РФ [83–86].

Длительность лечения хронической инсомнии бензодиазепиновыми и небензодиазепиновыми агонистами ГАМКА-рецепторов не должна превышать четырех недель [71, 87, 88].

Уровень убедительности рекомендаций – A (уровень достоверности доказательств – 1).

Несмотря на активное применение в условиях реальной клинической практики в качестве снотворных антигистаминных средств, таких как дифенгидрамин и доксиламин, существуют лишь единичные неконтролируемые клинические исследования, в которых эти препараты использовались при хронической инсомнии на фоне коморбидных тревожных состояний [89–91]. В связи с недостаточностью данных об эффективности и безопасности при длительном приеме применение указанных средств при хронической инсомнии не обосновано.

Для лечения хронической инсомнии не рекомендуется применять антагонисты Н1-рецепторов доксиламин и дифенгидрамин [91, 92].

Уровень убедительности рекомендаций – A (уровень достоверности доказательств – 2).

Тразодон относится к антагонистам 5-HT2A-рецепторов и ингибиторам обратного захвата серотонина. Также этот препарат действует как антагонист 5-HT2B, 5-HT2C, альфа-1-адренорецепторов и альфа-2C-адренорецепторов, является частичным агонистом 5-HT1A-рецепторов. Такой фармакологический профиль обусловливает не только его антидепрессивные, но и седативные свойства, которые часто используются в лечении хронической инсомнии. Тразодон обладает антагонизмом в отношении гистаминового H1-рецептора, его седативные эффекты при бессоннице также обусловлены антагонизмом к серотониновым 5-HT2A-рецепторам и альфа-1-адренорецепторам. Проведено несколько РКИ эффективности применения тразодона при хронической инсомнии. Продемонстрировано преимущество препарата перед плацебо в отношении как субъективных, так и объективных параметров сна [93–96].

Для лечения хронической инсомнии рекомендуется применение антидепрессанта с седативным эффектом тразодон.

Уровень убедительности рекомендаций – B (уровень достоверности доказательств – 2).

Показан эффект препаратов мелатонина на субъективные и объективные показатели сна у лиц старше 55 лет в связи с возрастным снижением секреции собственного гормона. Однако исследование проводилось только в отношении оценки влияния препарата мелатонина с пролонгированным высвобождением. Для других препаратов мелатонина (рецептурных и предлагаемых в качестве биологически активных добавок) имеются данные лишь отечественных неконтролируемых исследований [97].

Для лечения хронической инсомнии у пациентов старше 55 лет рекомендуется использовать мелатонин с пролонгированным высвобождением длительностью применения не более трех месяцев [98–100].

Уровень убедительности рекомендаций – В (уровень достоверности доказательств – 2).

Психотропные препараты различных групп (антидепрессанты, антипсихотики, противоэпилептические препараты) с седативным эффектом активно применяются в клинической практике для лечения основного психиатрического (или другого) заболевания при наличии коморбидной инсомнии. Данные клинических исследований указанных препаратов в отношении улучшения показателей сна скудные и не соответствуют самым высоким критериям убедительности в отношении улучшения сна. Вместе с тем эти препараты оказывают значительное положительное влияние на течение основного заболевания [101–110].

Рекомендуется для лечения хронической инсомнии, коморбидной с другими расстройствами, включая психические заболевания, рассмотреть применение антидепрессантов с седативным эффектом (миртазапин, амитриптилин, миансерин, агомелатин), антипсихотических препаратов (кветиапин, клозапин, оланзапин). Возможно назначение противоэпилептических средств (габапентин и прегабалин) пациентам с коморбидным синдромом беспокойных ног или болевым синдромом [101–111].

Уровень убедительности рекомендаций – B (уровень достоверности доказательств – 2).

Имеются данные об ограниченной эффективности антипсихотиков (кветиапина) в улучшении сна больных хронической инсомнией [111]. Однако показано, что хроническое применение препаратов этой группы сопровождается повышением риска осложнений, прежде всего сердечно-сосудистого и метаболического профиля. Особенно этому подвержены лица старших возрастных групп [112, 113].

Рекомендуется избегать применения антипсихотиков у пожилых пациентов, так как их использование в данной возрастной группе ассоциировано с более высокими показателями смертности, деменции и падений.

Уровень убедительности рекомендаций – B (уровень достоверности доказательств – 3).

Данные метаанализов многочисленных клинических исследований влияния препаратов корня валерианы на улучшение сна демонстрируют незначительный положительный клинический эффект на субъективные показатели сна, что вкупе с потенциальной гепатотоксичностью высоких доз не позволяет рекомендовать эти препараты для применения у больных хронической инсомнией. Данные исследований эффективности препаратов других лекарственных трав (мелисса, фенхель, хмель, пассифлора, ромашка, зверобой, кава-кава) в отношении нарушений сна при хронической инсомнии скудные и менее убедительные [4, 92, 114, 115].

Применение препаратов лекарственных трав при хронической инсомнии не рекомендуется.

Уровень убедительности рекомендаций – A (уровень достоверности доказательств – 1).

Добавление к обычному распорядку дня регулярных физических упражнений у больных хронической инсомнией продемонстрировало положительный эффект в отношении показателей сна в многочисленных РКИ и метаанализах [116–118].

Пациентам с хронической инсомнией рекомендовано регулярное выполнение физических упражнений изолированно или в сочетании с другими вмешательствами.

Уровень убедительности рекомендаций – A (уровень достоверности доказательств – 1).

Лечение острой инсомнии

В предыдущей версии Европейских клинических рекомендаций по лечению инсомнии не рекомендовалось проводить лечение острой инсомнии из-за отсутствия убедительных доказательств эффективности такого лечения в краткосрочной и долговременной перспективе [6]. Однако в клинических исследованиях продемонстрировано, что не менее чем в 10% случаев острая инсомния переходит в хроническую [11, 12]. Учитывая это, а также принимая во внимание охранительную роль сна в борьбе с проявлениями острого эмоционального стресса [119, 120], целесообразно начинать терапию острой инсомнии при наличии запроса пациента на восстановление у него нормального сна. Срок такой терапии специально не обговаривается, поскольку отсутствуют данные РКИ, обоснованно его определяющие.

Рекомендуется своевременное краткосрочное фармакологическое лечение острой инсомнии в связи с риском хронизации состояния.

Уровень убедительности рекомендаций – B (уровень достоверности доказательств – 3).

Важным звеном патогенеза хронической инсомнии являются поддерживающие факторы (дезадаптивные поведенческие реакции, снижение физической и социальной активности, катастрофизация последствий бессонницы и активация дисфункциональных убеждений относительно сна). Назначение КПТ-И пациентам с острой инсомнией предусматривает возможность значительного снижения риска хронизации за счет своевременного устранения данных факторов. Предлагается использование сокращенной версии КПТ-И, которая может проводиться за одну сессию продолжительностью от 45 до 75 минут [121–123].

Рекомендуется применение односессионной КПТ-И при острой инсомнии.

Уровень убедительности рекомендаций – B (уровень достоверности доказательств – 2).

Имеются данные об эффективности седативных и снотворных препаратов различных групп при острой инсомнии. В частности, в неконтролируемых клинических исследованиях показан эффект доксиламина и дифенгидрамина [92, 124, 125]. В сетевом метаанализе [69] при анализе клинических эффектов снотворных препаратов показано превосходство доксиламина над плацебо при острой инсомнии.

Рекомендуется на время действия причинного фактора кратковременный прием снотворных препаратов различной структуры (бензодиазепиновых и небензодиазепиновых агонистов ГАМКА-рецепторов; антагонистов Н1-рецепторов доксиламина и дифенгидрамина).

Уровень убедительности рекомендаций – C (уровень достоверности доказательств – 3).

Несмотря на отсутствие данных РКИ об эффективности применения препаратов лекарственных трав и гомеопатических средств при нарушениях сна в условиях острого эмоционального стресса, данные средства активно используют в бытовой и клинической практике. Это обусловлено высокой доступностью (безрецептурный отпуск) и низким риском развития побочных эффектов при использовании указанных препаратов в рекомендованных дозах. Имеются свидетельства эффективности этих препаратов при обусловленных стрессом эмоциональных нарушениях, сопровождающихся расстройствами сна. Это касается препаратов валерианы, валерианы и хмеля [126], кава-кава [127] и многокомпонентного средства Гомеострес [128].

Рекомендуется в качестве альтернативы психофармакологической терапии при острой инсомнии на время действия стрессового фактора назначение препаратов лекарственных трав, многокомпонентных низкодозовых средств на основе препаратов лекарственных трав [126–130].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 3).

O.V. Yakovleva, PhD, M.G. Poluektov, PhD, Assoc. Prof., R.V. Buzunov, PhD, N.A. Gorbachev, PhD, I.M. Zavalko, PhD, A.V. Zakharov, PhD, F.A. Korabelnikova, PhD, Prof., I.M. Madaeva, PhD, A.D. Palman, PhD, Yu.V. Sviryaev, PhD, I.G. Raginene, PhD, O.V. Tikhomirova, PhD, Prof., E.Z. Yakupov, PhD, Prof.

Russian Medical Academy of Continuous Professional Education

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Rehabilitation Clinic in Khamovniki

Russian Center of Neurology and Neuroscience

Samara State Medical University

Scientific Center for Family Health and Human Reproduction

Almazov National Medical Research Center

Clinic ‘Almed’, ‘Professor's practice’ Postgraduate Educational Center

A.M. Nikiforov All-Russian Center for Emergency and Radiation Medicine of the Russian Ministry of Emergency Situations

Scientific Research Medical Complex ‘Your health’

Contact person: Olga V. Yakovleva, olga_bo2010@mail.ru

The article presents a draft of clinical guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic insomnia in adults, developed by the Russian Society of Sleep Medicine. It details the epidemiology, etiology, pathogenesis, clinical presentation and diagnosis of insomnia, including diagnosis criteria and diagnostic methods for patients with insomnia such as sleep diaries, questionnaires and instrumental tests. Differential diagnosis and comorbidities are discussed. Cognitive-behavioral therapy for insomnia is recommended as first-line treatment. The article also reviews the possibilities of pharmacotherapy of acute and chronic insomnia.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.