Кашель как симптом. Алгоритм назначения противокашлевых препаратов

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

В статье рассматриваются причины возникновения, механизмы развития кашля и клинические особенности болезней, сопровождающихся кашлем. Представлены классификация, показания и противопоказания к назначению разных противокашлевых препаратов. Описан также алгоритм выбора лекарственных средств при кашле на фоне различных заболеваний.

В статье рассматриваются причины возникновения, механизмы развития кашля и клинические особенности болезней, сопровождающихся кашлем. Представлены классификация, показания и противопоказания к назначению разных противокашлевых препаратов. Описан также алгоритм выбора лекарственных средств при кашле на фоне различных заболеваний.

На кашель приходится 30–40% всех жалоб, с которыми пациенты обращаются к врачам первичного звена: терапевтам/педиатрам, а также аллергологам, пульмонологам и врачам других специальностей [1–8]. Поводом для обращения, как правило, является длительный и мучительный кашель, а также появление сопутствующих симптомов, таких как подъем температуры, боль в области грудной клетки и приступы затрудненного дыхания. Наличие последних в течение длительного периода приводит к физическим, социальным и психологическим проблемам, существенно ухудшающим качество жизни больных [9].

На сегодняшний день кашель относят к мультидисциплинарным проблемам медицины, что обусловлено широким спектром причин его развития, трудностями их верификации, а также недостаточной эффективностью существующих лечебных программ [7, 10].

С позиции современной медицины кашель (лат. tussis) представляет собой форсированный экспираторный маневр, обычно при закрытых голосовых связках, который сопровождается характерными звуками. Это физиологический защитный механизм, способствующий восстановлению проходимости дыхательных путей благодаря выведению из них слизи, экссудата и/или инородных тел [6, 11].

Кашель возникает при раздражении рецепторов кашлевых рефлексогенных зон верхних и нижних отделов дыхательных путей [6]. Рецепторы кашлевого рефлекса локализуются на окончаниях языкоглоточного, блуждающего и тройничного нервов, а также в носовой полости, околоносовых пазухах, наружном слуховом проходе, на задней стенке глотки, в области трахеи, бронхов, плевры, диафрагмы, перикарда и пищевода [3]. Данные рецепторы принято подразделять на ирритативные, которые быстро реагируют на механические, химические и термические раздражители [12], и С-рецепторы, которые стимулируются преимущественно медиаторами воспаления, такими как простагландины и брадикинин.

К основным раздражителям кашлевых рецепторов относятся изменения во вдыхаемом воздухе (колебания температуры и влажности, например холодный или сухой воздух), поллютанты (дым, пыль, крошки во вдыхаемом воздухе), мокрота, назальная слизь, аллергены, воспаление, механическое воздействие (инородное тело, давление опухоли), гипервентиляция, гипероксия [13], гастроэзофагеальный рефлюкс [4, 14], прием лекарств, в частности ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), β-блокаторов и цитостатиков [5, 15, 16].

Возникающий при раздражении кашлевых рецепторов импульс через афферентные волокна (чувствительные ветви nervus vagus) передается в медуллярный кашлевой центр, находящийся в продолговатом мозге. Далее посредством n. vagus, диафрагмального нерва и спинальных эффекторных волокон импульс поступает на мышцы-эффекторы (дыхательные мышцы). К последним относятся мышцы бронхов, гортани, грудной клетки, живота и диафрагмы. Именно они реагируют на переданный импульс рефлекторным сокращением [3, 17]. Такое координированное сокращение мышц грудной клетки, диафрагмы и брюшного пресса приводит к развитию кашлевого акта.

Кашлевой акт состоит из двух фаз. В первую, инспираторную фазу происходит спазм голосовой щели и сокращение грудных мышц, следствием чего является резкое повышение внутригрудного давления. Во вторую, экспираторную фазу, или фазу собственно откашливания, голосовая щель открывается, воздух стремительно выходит из дыхательных путей, изгоняя при этом индукторы кашлевого рефлекса [1]. По сути, кашель является непроизвольной физиологической реакцией, представляющей собой сильный толчкообразный выдох через рот, вызываемый сокращением мышц дыхательных путей в результате раздражения рецепторов. При этом выдох сопровождается характерным звуком, возникающим из-за вибрации голосовых складок, а также стенок гортани и трахеи. Вибрация способствует отделению слизи от стенок дыхательных путей и созданию взвеси секрета в выделяемом воздухе.

После фазы стремительного выдоха завершается одиночный акт кашля, который в дальнейшем может повториться несколько раз, так называемые кашлевые репризы.

Частота и интенсивность кашля зависят не только от силы раздражителя и его локализации в органах дыхания, но и от возбудимости кашлевых рецепторов, то есть кашлевого порога. Последний индивидуален и может колебаться даже у одного и того же пациента в разные фазы болезни.

Важнейшим механизмом, обеспечивающим санацию дыхательных путей от неспецифических триггерных факторов и аллергенов, а также продуктов гиперсекреторной деятельности клеток слизистой оболочки и подслизистых желез, признана мукоцилиарная система [18].

Мукоцилиарная система является важнейшей составной частью врожденной защитной системы респираторного тракта, осуществляющей местную защиту слизистой оболочки органов дыхания от внешних воздействий, включая инфекцию [3, 19].

Мукоцилиарная система состоит из трех функционально связанных компонентов: реснитчатого эпителия, перицилиарного слоя секрета и собственно слизи [3, 18]. Движение ресничек происходит в перицилиарном слое. В движении ресничек мерцательной клетки выделяют две фазы: быстрый эффективный удар и медленное возвратное движение. Выпрямляясь во время удара, реснички погружаются в слизь и проталкивают ее вместе с прилипшими к ней инородными частицами. В норме реснички движутся скоординированно, обеспечивая однонаправленное движение слизи. Координированная работа ресничек эпителия наряду с адекватной как по количеству, так и по составу продукцией слизи способствует эффективному мукоцилиарному клиренсу – естественному процессу очищения дыхательных путей [18, 20, 21].

Скорость мукоцилиарного транспорта у здорового человека колеблется от 4 до 20 мм/мин. В сутки транспортируется от 10 до 100 мл бронхиального секрета, который попав в глотку, проглатывается [22].

Очищение дыхательных путей от чужеродных частиц и микроорганизмов происходит благодаря их оседанию на слизистых оболочках с последующим выведением вместе с трахеобронхиальным секретом [21]. Последний представляет собой продукт секреции бокаловидных клеток, транссудации плазменных компонентов, метаболизма подвижных клеток, вегетирующих микроорганизмов и легочного сурфактанта [21]. В нем также представлены альвеолярные макрофаги и лимфоциты. Содержание иммуноглобулинов и неспецифических факторов защиты, таких как лизоцим, трансферрин и опсонины, обусловливает бактерицидный эффект трахеобронхиального секрета.

Образование трахеобронхиального секрета является одним из обязательных условий нормального функционирования бронхиального дерева. Его выведение обеспечивает физиологический кашель, который возникает при накоплении избыточного количества секрета. При этом мукоцилиарный аппарат осуществляет перемещение слизистой пленки, удаляя из дыхательных путей частицы пыли, клеточные элементы и др.

При воспалительных болезнях дыхательной системы происходит избыточное образование и/или повышение вязкости бронхиального секрета, в результате чего нарушается функционирование мукоцилиарного клиренса [18, 22]. Застой бронхиального содержимого в сочетании с инфицированием обусловливает развитие эндобронхиального или бронхолегочного воспаления. Продукция вязкого секрета и скопление слизи в дыхательных путях способствуют формированию бронхиальной обструкции [18].

Нарушениям мукоцилиарного клиренса, приводящим к развитию мукоцилиарной недостаточности, отводится значимое место в патогенезе бронхолегочных заболеваний. Нарушение работы мукоцилиарного аппарата может быть как врожденным, например при первичной цилиарной дискинезии, так и вторичным, развивающимся на фоне действия повреждающих агентов, например при инфекции.

В современной литературе представлены разные классификации кашля, однако чаще его различают:

- по характеру: сухой, непродуктивный и влажный, продуктивный [1, 3];

- времени возникновения: утром, днем, вечером, ночью;

- продолжительности: эпизодический/периодический, постоянный;

- интенсивности: покашливание, редкий, частый;

- течению: острый – длительностью до трех недель, подострый (или затяжной) – длительностью более трех недель, хронический – длительностью от трех месяцев и более [1–3, 20, 23, 24].

Данная клиническая классификация позволяет актуализировать перечень возможных причин кашля, определить направления диагностического поиска и лечения [20].

Наиболее важным критерием, позволяющим уточнить возможные причины кашля, считается его характер – сухой или влажный.

Сухой кашель (tussis sicca) – это кашель, который не сопровождается выделением мокроты. Чаще всего это ирритативный кашель, обусловленный поражением верхних дыхательных путей или сдавлением главных бронхов увеличенными лимфоузлами при лимфогранулематозе, туберкулезе и др. Он может быть малопродуктивным, приступообразным/приступообразным с репризами, грубым, лающим, с осиплостью голоса и/или афонией. Нередко он сопровождается чувством першения в горле и субъективно ощущается как навязчивый.

В отличие от сухого влажный кашель (tussis humida) сопровождается отделением мокроты (слизистой, гнойной, вязкой, скудной, обильной). Обычно он обусловлен поражением нижних дыхательных путей с гиперпродукцией бронхиальной слизи.

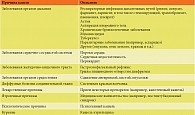

Кашель всегда является симптомом патологического состояния, а не самостоятельным заболеванием. Он может сопутствовать разным болезням [2, 20, 25]. Так, в настоящее время выделяют более 50 различных заболеваний/патологических состояний, протекающих с кашлем [15–17, 24] Данные о возможных причинах появления кашля представлены в таблице.

Наиболее частой причиной острого кашля являются воспалительные заболевания дыхательной системы, такие как острые респираторные вирусные инфекции [1, 4, 23]. Так, при гриппе кашель обычно бывает сухим, мучительным и сопровождается подъемом температуры тела до высоких цифр. При парагриппе кашель сухой и глубокий, развивается на фоне субфебрилитета и сопровождается выраженным насморком. Для указанных заболеваний характерно наличие интоксикационного синдрома, а также смена с течением времени кашля с сухого на влажный.

Мучительный лающий кашель и осиплость или охриплость голоса свойственны ларингиту. В случае развития стеноза гортани присоединяется затрудненное свистящее дыхание. Для фарингита характерно появление мучительного кашля, сопровождающегося першением, покалыванием или болью в горле. Трахеит ассоциирован с развитием громкого и глубокого кашля на фоне выраженной болезненности за грудиной. С помощью покашливания больной как бы избавляется от застрявшего в горле комка.

При остром бронхите кашель будет грудным, громким, а также будет сопровождаться повышением температуры и обильным выделением слизистой мокроты.

Пневмонии протекают с развитием глубокого влажного кашля с выделением мокроты. Нередко отмечается болезненность (при плевропневмонии) в реберной области, сбоку или сзади, которая провоцируется глубоким вдохом и уменьшается при расположении пациента на больном боку.

Если воспалительный процесс обусловлен внутриклеточными микроорганизмами, например Chlamydia pneumoniae, кашель будет сухим, звонким, приступообразным с незначительным повышением температуры [26, 27]. При инфицированности Mycoplasma pneumoniae или Mycoplasma hominis кашель продолжительный (не менее 10–15 дней), малопродуктивный с выделением незначительного количества вязкой слизистой мокроты [26–28].

В случае плеврита кашель будет сухим и очень болезненным, усиливающимся при глубоком вдохе. С появлением плеврального выпота развивается одышка.

Коклюш и паракоклюш сначала сопровождаются сухим, мучительным и непродуктивным кашлем, преимущественно вечером или ночью. Далее кашель приобретает приступообразный характер [29]. Приступы такого кашля следуют один за другим, отделяясь друг от друга судорожным вдохом, и заканчиваются, как правило, рвотой и отхождением небольшого количества густой мокроты.

Нередко кашлем сопровождается и такое заболевание, как аскаридоз. Кашель появляется в фазу легочной миграции личинок аскарид, носит сухой характер, усиливается ночью и сопровождается повышением температуры тела, высыпаниями на коже, иногда примесью крови в мокроте и высокой эозинофилией крови [30].

Сухой раздраженный кашель может отмечаться при вдыхании раздражающих веществ, таких как пыль, дым и различные газы.

Спастический навязчивый малопродуктивный кашель, часто имеющий в конце свистящий обертон, характерен для бронхиальной астмы [31], а у детей первых лет жизни встречается при остром обструктивном бронхите или бронхиолите.

Спастический кашель, имеющий грубый основной и музыкальный дополнительный тон (битональный), может наблюдается при туберкулезе, болезни Ходжкина, лейкозе и опухолях средостения.

В случае внезапного (в течение нескольких секунд) появления кашля, в том числе спастического, без признаков острой респираторной вирусной инфекции, следует заподозрить наличие инородного тела в дыхательных путях. Для данного состояния характерен приступ коклюшеподобного кашля – навязчивого, но не сопровождающегося репризами. Возможно развитие асфиксии (цианоз лица, нарушение сознания, затруднение дыхания и афония). Такой кашель, как правило, длится непродолжительное время и прекращается при продвижении инородного тела в более мелкие бронхи. Кашель, сопровождающийся болью при глубоком вдохе, указывает на раздражение плевры. Обычно он проходит после введения обезболивающих препаратов.

Непродуктивный кашель при рестриктивных процессах может быть связан с повышением ригидности легких, например при аллергическом альвеолите.

У пациентов с астмой кашель при глубоком вдохе является следствием бронхиальной гиперреактивности [27].

Кашель при физической нагрузке также является признаком гиперреактивности бронхов. Он наблюдается у значительной части больных бронхиальной астмой [31, 32].

Судорожный кашель с быстро следующими друг за другом толчками, прерывающимися шумным выдохом, и приводящий ко рвоте отмечается при коклюше.

Сухой громкий отрывистый (лающий) кашель возникает при воспалении верхних дыхательных путей (гортани и трахеи).

Кашель при приеме пищи обусловлен наличием бронхопищеводного свища. Его отличительная черта – отделение обильной пенистой мокроты.

Кашель, сопровождающийся синкопе (кратковременной потерей сознания), является результатом снижения венозного притока при повышении внутригрудного давления и, как следствие, уменьшения сердечного выброса [33].

В практике аллерголога чаще всего встречаются пациенты с жалобами на кашель в ночное время. Такой кашель характерен прежде всего для пациентов с бронхиальной астмой [32, 34]. Обычно он возникает ближе к утру из-за усиления бронхоспазма и может свидетельствовать о сенсибилизации к эпидермальным аллергенам, в частности к перу в подушке. У ряда больных он является эквивалентом астмы – так называемая кашлевая бронхиальная астма [1, 35].

Ночной кашель может иметь место у пациентов с синуситом или аденоидитом вследствие попадания слизи в гортань и подсыхания слизистой оболочки при дыхании через рот.

Для развернутой картины воспалительных заболеваний дыхательных путей наиболее характерен влажный, продуктивный кашель. Его толчки заканчиваются отхождением мокроты и возникают вновь при ее накоплении. Отхождение мокроты субъективно воспринимается пациентом как облегчение.

Влажный кашель с отхождением вязкой и/или гнойной мокроты наблюдается при муковисцидозе [36], пневмонии, пороках развития бронхов и легких.

Кашель с отделением светлой мокроты, приобретающей желто-зеленый цвет в периоды обострения, возможен при хроническом бронхите [37]. При туберкулезе легких и опухолях мокрота нередко содержит примесь крови.

Продуктивный кашель часто отмечается при осложнениях острого респираторного заболевания и острой респираторной вирусной инфекции, таких как синусит и аденоидит, при коклюше и паракоклюше [38], а также при бронхитах бактериального генеза, особенно тогда, когда они вызваны внутриклеточными возбудителями, такими как Mycoplasma и Chlamydia [2].

Кашель при инфекциях, вызванных Mycoplasma и Chlamydia, имеет свои особенности. Он сложно диагностируется, может длиться три месяца и более и, как правило, трудно поддается лечению [26, 27].

При микоплазменной инфекции кашель протекает на фоне субфебрилитета, фарингита, миалгии и астении, сопровождается отхождением слизистой мокроты. Он длится долго и причиняет беспокойство больному. При хламидийной инфекции кашель также протекает на фоне субфебрилитета, но сопровождается осиплостью голоса и отхождением необильной слизистой мокроты.

Затяжной кашель чаще всего связан с постинфекционной гиперпродукцией мокроты и гиперчувствительностью кашлевых рецепторов [1, 39, 40].

При осмотре пациента с затяжным кашлем прежде всего необходимо учитывать его возраст. Так, у грудных детей после перенесенного обструктивного бронхита сохранение гиперсекреции слизи при повышении кашлевого порога [31] обусловливает редкий влажный кашель в течение четырех недель и более. Данный кашель отличает наличие хрипотцы – клокочущих звуков в грудной клетке, слышимых на расстоянии, исчезающих после кашля и возникающих вновь по мере накопления мокроты. У грудных детей мокрота из трахеи и гортани эвакуируется более редкими кашлевыми толчками, когда просвет бронхов бывает почти полностью перекрыт.

Кашель, ассоциированный с привычной аспирацией пищи вследствие дисфагии, также имеет затяжной характер и встречается у грудных детей, вскармливаемых как грудью, так и искусственно. При этом прослеживается связь кашля с приемом пищи. Для аспирации пищи помимо поперхивания и закашливания во время еды характерно появление хрипов, которые быстро исчезают или меняют свою локализацию и интенсивность после кашлевого толчка.

Затяжной (от двух до шести недель) кашель часто встречается у детей дошкольного, школьного возраста и взрослых с рецидивирующим бронхитом, у подростков и взрослых при трахеите или трахеобронхите, развивающихся на фоне респираторно-вирусных инфекций, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом, риновирусами или парамиксовирусами. Такой кашель обычно бывает болезненным и приступообразным. Его приступ завершается отхождением комочка плотной слизи, так называемых фибринозных наложений.

Затяжной кашель может отмечаться при атипичной форме коклюша (без выраженного приступообразного характера и реприз), ринитах, синуситах/риносинуситах и аденоидите. В таких случаях кашель поверхностный. Он возникает, когда пациент ложится спать и/или по утрам, когда он встает, и исчезает после лечения воспалительного процесса в носоглотке.

Нередко подобный кашель развивается при синдроме постназального затекания. Данным термином обозначаются клинические ситуации, характеризующиеся наличием воспалительного процесса верхних дыхательных путей (носоглотка, нос, околоносовые пазухи), при котором отделяемое из носа стекает по задней стенке глотки в трахеобронхиальное дерево [1, 38]. Заподозрить синдром постназального затекания следует у больных, которые жалуются на выделения из носа и потребность в очищении носоглотки. При осмотре у таких пациентов обычно обнаруживают слизистый или слизисто-гнойный секрет, увеличенные фолликулы и гиперемию задней стенки.

Наиболее частыми причинами постназального затекания могут быть аллергический ринит, вазомоторный ринит, постинфекционный ринит и синусит.

При подозрении на синдром постназального затекания необходимо проведение лор-осмотра, аллергологического и – по показаниям – рентгенологического (компьютерной томографии) исследования околоносовых пазух.

Длительный, постоянный кашель, как правило, наблюдается при хронических болезнях органов дыхания. Он может усиливаться или ослабевать в отдельные периоды времени, но присутствует практически постоянно.

Постоянный сухой кашель с изменением голоса может указывать на папилломатоз гортани.

Сухой кашель, сопровождающийся одышкой, деформацией грудной клетки, признаками легочного сердца, барабанными пальцами характерен для фиброзирующего альвеолита.

Постоянный влажный кашель наблюдается при большинстве нагноительных заболеваний легких, ассоциированных со скоплением мокроты. Такой кашель наиболее выражен по утрам. После отделения мокроты он становится реже.

В механизмах формирования хронического кашля в последние годы большое значение придается теории гиперчувствительного кашлевого синдрома, согласно которой основным условием развития такого кашля является гиперчувствительность афферентных нейронов [38, 41]. Подтверждением повышенной сенсорной чувствительности рецепторного аппарата дыхательных путей служит изменение порога кашлевого рефлекса в ответ на ингаляции различных ирритантов. Диапазон триггеров при этом весьма широк. К ним относят не только химическое воздействие табачного дыма или резких запахов на рецепторы слизистой оболочки верхних дыхательных путей, но и физиологические процессы, в частности речевую нагрузку. Исходя из данной концепции хронический кашель у больных астмой, риносинуситами и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью следует рассматривать как клинические фенотипы гиперчувствительного кашлевого синдрома [5]. Последний нередко стартует после перенесенной инфекции верхних дыхательных путей и часто сопровождается парастезией, при которой пациенты жалуются на неприятные ощущения в горле или трахее, такие как щекотание и першение. При такой повышенной чувствительности сенсорных рецепторов даже минимальная стимуляция оказывается достаточной для развития кашлевого рефлекса.

Среди причин хронического кашля указываются хронические/рецидивирующие болезни верхних дыхательных путей (ринит, синусит), аденоидит, астма, туберкулез, пороки развития бронхов, легких и крупных сосудов, первичная дискинезия ресничек мерцательного эпителия, пороки сердца, сердечная недостаточность, опухоли, муковисцидоз, первичные иммунодефициты (болезнь Брутона), гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, курение, психологические факторы [39].

Считается, что более чем у 20% пациентов с хроническим кашлем его причиной является именно гастроэзофагеальный рефлюкс [2, 23], который занимает третье место среди причин хронического непродуктивного кашля после синдрома постназального затекания и бронхиальной астмы [38]. Наиболее типичными симптомами гастроэзофагеального рефлюкса являются боль и чувство жжения за грудиной или в подложечной области, а также изжога, особенно по ночам [3].

К основным респираторным проявлениям гастроэзофагеального рефлюкса относятся утреннее першение в горле при пробуждении, чувство сдавления в области яремных вен, персистирующий кашель, свистящее дыхание ночью во время сна и/или при пробуждении, гипервентиляция, ларингоспазм, эпизоды апноэ.

Сложности с диагностикой отмечаются и при психогенном кашле. Последний характеризуется непродуктивностью, возникает в дневное время и исчезает во время сна, проявляется дыхательным дискомфортом в виде чувства неудовлетворенности вдохом. Дыхательный дискомфорт пациенты описывают как одышку, нехватку воздуха и даже удушье. Как правило, он усиливается при нахождении в душных помещениях и при стрессовых ситуациях [42]. Для таких пациентов характерны частые вдохи и зевота. Постоянное желание делать глубокие вдохи приводит к гипокапнии, что сопровождается головокружением, внезапно наступающей слабостью, обморочными состояниями, иногда даже судорогами. Нередко дыхательные нарушения сопровождаются болями в сердце, нарушением ритма, чувством тревоги, страха и другими проявлениями вегетативной дисфункции.

Кашель курильщика считается нормальным явлением для многих злоупотребляющих табаком. Примерно у 50% курильщиков он развивается через десять лет от начала курения и, как правило, бывает влажным. Известен феномен утреннего кашля курильщика, когда закуривание первой сигареты провоцирует кашель, после чего отходит небольшое количество мокроты и отмечается облегчение дыхания [2].

На сегодняшний день сформировалась диагностическая триада кашля, которая включает частые причины хронического кашля: бронхиальную астму, гастроэзофагеальный рефлюкс и синдром постназального затекания [3, 43]. В большую пятерку кашля входят терапия ингибиторами АПФ, синдром постназального затекания, бронхиальная астма, гастроэзофагеальный рефлюкс и хронический бронхит [8]. Эти причины отмечаются в девяти из десяти случаев развития хронического кашля.

Из вышесказанного следует, что кашлем может сопровождаться достаточно большое количество заболеваний и патологических состояний [8], что нередко создает проблемы их диагностики. В таких случаях прежде всего необходимо определить причину возникновения кашля и оценить все его характеристики [44]. Диагностический поиск начинается с тщательного сбора данных [3]:

- наследственность, так как наличие в семье аллергических заболеваний позволяет заподозрить возможный аллергический характер кашля;

- аллергоанамнез, поскольку причиной сохранения длительного кашля может быть наличие аллергенов в окружении больного;

- хронические заболевания носоглотки, бронхолегочные заболевания в семье;

- гастроэнтерологические заболевания, особенно эзофагиты, гастриты, дуодениты, гастроэзофагеальный рефлюкс;

- туберкулезный анамнез;

- наличие в семье детей, посещающих детские учреждения, что может приводить к более частому развитию респираторных заболеваний;

- курение родителей и, возможно, самого ребенка, что способствует развитию кашля, особенно в утренние часы;

- эффект от проводимой терапии, то есть какие препараты и как долго использовались для лечения кашля.

Основными диагностическими ориентирами при наличии кашля служат профессионально-бытовые вредности (контакты с раздражающими веществами, в том числе курение), предшествующая инфекция дыхательных путей, признаки аллергии (пыльцевая, бытовая и др.), выделения из носа, изжога и отрыжка, заболевание сердца, внелегочные злокачественные опухоли, лихорадка, отделение мокроты и ее характер, прием лекарственных препаратов (ингибиторов АПФ, β-блокаторов), клиническая характеристика кашля. Последняя позволяет определить возможную локализацию и характер патологического процесса, очертить круг наиболее вероятных заболеваний. Клиническая характеристика кашля включает время суток его возникновения, длительность (менее или более трех месяцев), частоту, интенсивность, тембр, периодичность, болезненность, продуктивность (характер мокроты) [2].

Наиболее диагностически значимыми признаками являются признаки бронхиальной обструкции, признаки инфекции верхних и нижних дыхательных путей, признаки дыхательной недостаточности, признаки сердечной недостаточности, признаки респираторной аллергии, признаки гастроэзофагеального рефлюкса, признаки поражения придаточных пазух носа, вегетативной дисфункции и соматоформных невротических расстройств.

Таким образом, схема диагностического поиска должна включать:

- анализ анамнеза, в том числе аллергологического (заболевания в семье, условия жизни и др.);

- объективный осмотр;

- общеклинические исследования;

- бактериологическое обследование;

- аллергологическое и иммунологическое обследование;

- рентгенологические исследования;

- исследование функции внешнего дыхания;

- туберкулинодиагностику;

- бронхоскопию, бронхографию;

- консультацию пульмонолога;

- осмотр отоларинголога, гастроэнтеролога, инфекциониста, фтизиатра, кардиолога и врача-генетика [2, 24].

Показаниями для углубленного обследования будут длительность кашля более трех недель и резистентность к стандартной терапии.

Для выбора правильной тактики лечения заболеваний, сопровождающихся кашлем, прежде всего необходимо учитывать их этиологию и особенности течения, а также характер самого кашля [6, 45].

Выделяют следующие подходы к ведению пациентов:

- этиотропная терапия – наиболее эффективная, предполагающая элиминацию причины кашля (отмена препаратов, вызывающих кашель, отказ от курения, устранение контакта с аллергеном и т.д.) [2, 3];

- патогенетическая терапия – для ликвидации патологического процесса, приведшего к появлению кашля (антибактериальная терапия, лечение гастроэзофагеального рефлюкса и др.) [3];

- симптоматическая терапия – дополнительный метод в случае невозможности проведения или недостаточной эффективности этиотропной и патогенетической терапии.

Основными направлениями проводимого лечения при этом будут применение противокашлевых препаратов (по показаниям), антибактериальная терапия (при доказанной бактериальной инфекции), бронхолитическая терапия (при наличии бронхоспазма), проведение мероприятий по улучшению дренажной функции бронхов и восстановлению адекватного мукоцилиарного клиренса. Последнее включает в себя оральную регидратацию, применение отхаркивающих и муколитических препаратов, массаж, постуральный дренаж и дыхательную гимнастику.

Выбор препарата, влияющего на кашель, будет зависеть от клинических проявлений болезни, индивидуальных особенностей пациента и фармакологических характеристик лекарственного средства.

Препараты, влияющие на кашель, принято подразделять следующим образом:

- собственно противокашлевые средства центрального и периферического действия;

- мукоактивные средства;

- средства с опосредованным противокашлевым действием;

- комбинированные препараты.

Собственно противокашлевые препараты – препараты, подавляющие кашлевой рефлекс [24, 46]. Их принято разделять на две основные группы: центрального и периферического действия (афферентные, эфферентные и сочетанные) [1, 22, 46, 47].

Противокашлевые препараты центрального действия подавляют функцию кашлевого центра продолговатого мозга или связанные с ним нервные центры мозга. К ним относят препараты с наркотическим эффектом (кодеин, дионин, морфин) и препараты, оказывающие ненаркотическое противокашлевое действие [1, 20, 47] в сочетании с обезболивающим, успокаивающим и, как правило, слабым спазмолитическим эффектом (Туссин Плюс, Синекод, Глаувент, Тусупрекс, Стоптуссин, Коделак Нео).

Препараты наркотического действия применяются преимущественно в условиях стационара при онкологических заболеваниях дыхательного тракта, а также при проведении бронхографии, бронхоскопии и других хирургических вмешательствах на дыхательных путях для подавления кашлевого рефлекса [46, 48].

Показанием к назначению препаратов ненаркотического действия является настоятельная необходимость подавления кашля, в частности при коклюше, очень интенсивном продуктивном кашле при излишне обильном и жидком бронхиальном секрете (бронхорея), когда имеется реальная угроза аспирации. Группа противокашлевых ненаркотических средств центрального действия также показана при кашле, связанном с раздражением слизистых верхних отделов дыхательных путей вследствие инфекционного или ирритативного воспаления.

Противокашлевые средства периферического действия оказывают влияние либо на афферентный, либо на эфферентные компоненты кашлевого рефлекса или имеют сочетанный эффект.

Препараты с афферентным эффектом действуют на слизистую оболочку дыхательных путей как мягкие анальгетики или анестетики [1] и уменьшают рефлекторную стимуляцию кашлевого рефлекса. Кроме того, они изменяют образование и вязкость секрета, расслабляют гладкую мускулатуру бронхов.

Препараты с эфферентным воздействием повышают подвижность секрета, как бы улучшая его скольжение по слизистой, уменьшают вязкость слизи или усиливают эффективность и силу самого кашлевого механизма [46].

Одним из эффективных афферентных противокашлевых средств периферического действия является увлажнение слизистых оболочек [22, 46]. Прежде всего это обильное питье, использование аэрозолей, щелочных ингаляций [1], интраназальное применение солевых лекарственных средств, которые уменьшают раздражение слизистой оболочки и снижают вязкость бронхиального секрета.

К периферическим противокашлевым средствам афферентного действия также относятся обволакивающие средства [46]. Они создают защитный слой для слизистой оболочки носо- и ротоглотки, уменьшают рефлекторную стимуляцию кашля и применяются в основном при кашле, возникающем из-за раздражения слизистой оболочки верхних отделов респираторного тракта. Обволакивающие средства представлены таблетками для рассасывания или сиропами и чаем, в которых содержатся растительные экстракты (эвкалипт, акация, лакрица, дикая вишня и др.), глицерин, мед и другие компоненты.

Местноанестезирующие средства (бензокаин, циклаин, лидокаин) также являются средствами афферентного действия, однако они используются только в условиях стационара по показаниям, в частности для афферентного торможения кашлевого рефлекса при проведении бронхоскопии или бронхографии [46].

Показаниями к назначению собственно противокашлевых средств являются сухой, мучительный, непродуктивный кашель, приводящий к нарушениям сна и общему истощению пациента при различных болезнях и состояниях (воспалительные болезни верхних дыхательных путей, коклюш, сухой плеврит, травмы грудной клетки, перелом ребер) [2, 4], а также подготовка к бронхографии и бронхоскопии. Противопоказаниями к их использованию служат гиперсекреция слизи при любых заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей, бронхообструктивный синдром, гнойные заболевания легких, легочное кровотечение, первые сутки после ингаляционного наркоза.

Следует подчеркнуть, что противокашлевые препараты относятся к средствам симптоматической терапии и противопоказаны при наличии продуктивного кашля.

К препаратам эфферентного действия относятся отхаркивающие средства. Прежде всего это растительные экстракты (алтей, анис, девясил, багульник, душица, ипекакуана, мать-и-мачеха, подорожник, росянка, солодка, сосновые почки, фиалка, тимьян, термопсис и др.), а также терпингидрат и йодиды [22]. Они подразделяются на рефлекторно действующие препараты и препараты резорбтивного действия. К средствам рефлекторного действия относятся растительные экстракты. Они оказывают раздражающее воздействие на рецепторы желудка, усиливают секрецию бронхиальных желез и моторную функцию бронхов, а также повышают активность мерцательного эпителия. Наряду с этим термопсис способен усиливать деятельность рвотного и дыхательного центров продолговатого мозга [46].

Препараты резорбтивного действия включают натрия и калия йодид, аммония хлорид, натрия гидрокарбонат и др. После всасывания в желудочно-кишечном тракте они выделяются слизистой бронхов и, увеличивая бронхиальную секрецию, разжижают мокроту и облегчают отхаркивание [46].

В настоящее время более эффективными и часто назначаемыми являются мукоактивные препараты [2, 24, 46] (рис. 1). Они хорошо разжижают бронхиальный секрет за счет изменения структуры слизи [1], а именно разрыва пептидных связей молекул белков бронхиального секрета, не увеличивая при этом его объем.

Препараты данной группы показаны при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, связанных с нарушением элиминации секрета (синусите, трахеите, бронхитах, бронхоэктатической болезни, ателектазах легких, пневмонии, бронхиальной астме и др.), синдроме дыхательных расстройств у новорожденных, муковисцидозе, уходе за трахеостомой, подготовке к бронхографии, в послеоперационном периоде по поводу легочной патологии. Протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин, РНК-аза, рекомбинантная α-ДНК-аза – дорназа α (Пульмозим)) разрывают пептидные связи и молекулы белка, уменьшают вязкость мокроты, обладают противовоспалительным и противоотечным действием [22]. Применяются преимущественно при муковисцидозе (Пульмозим).

Мукогидратанты способствуют гидратации секрета и включают в себя гипертонические солевые растворы (соли натрия и калия).

Муколитики (ацетилцистеин (Флуимуцил)) разрывают дисульфидные связи кислых мукополисахаридов мокроты, снижают вязкость мокроты, стимулируют синтез секрета мукозных клеток, лизируют фибрин и кровяные сгустки, способствуют разжижению гноя, повышают синтез глутатиона в лимфоидных клетках слизистой оболочки дыхательных путей, увеличивая детоксикационную активность ее клеток. Муколитики показаны при острых, рецидивирующих и хронических заболеваниях респираторного тракта, сопровождающихся образованием вязкой/гнойной мокроты [4, 7].

Мукорегуляторы, к каковым относится карбоцистеин (Мукопронт, Флюдитек, Либексин Муко, Флуифорт), уменьшают количество бокаловидных клеток слизистой оболочки, восстанавливают нормальную активность секреторных клеток, снижают выработку слизи, нормализируют биохимический состав секрета за счет восстановления физиологического соотношения муцинов [48, 49]. Кроме того, они обладают муколитическим эффектом.

Поверхностно-активные и разжижающие средства, такие как бромгексин (Бисольвон) и амброксол (Амбробене, Лазолван), снижают вязкость мокроты за счет разрушения кислых муцинов бронхиального секрета [4, 13, 20, 22, 47], повышают мукоцилиарный клиренс, стимулируют синтез альвеолярными пневмоцитами сурфактанта (антиателектатического фактора) [2, 13]. Последний обеспечивает стабильность альвеолярных клеток в процессе дыхания, защищает их от воздействия внешних неблагоприятных факторов и улучшает скольжение бронхолегочного секрета по эпителию слизистой бронхов. Помимо этого, поверхностно-активные и разжижающие средства способствуют повышению концентрации антибиотика в альвеолах и слизистой оболочке бронхов. Они также обладают отхаркивающим и противовоспалительным эффектом, активируют тканевые макрофаги, повышают продукцию секреторного иммуноглобулина A (иммуномодулирующее действие). Препараты данной группы применяются при лечении заболеваний нижних отделов респираторного тракта (ателектазы, пневмонии, хронический бронхит), а также при хирургических вмешательствах, особенно у детей первых пяти лет жизни.

Мукокинетики (отхаркивающие) представлены растительными препаратами – гвайфенезином (Колдрекс Бронхо, Туссин) и терпингидратом. Они стимулируют гастропульмональный рефлекс, усиливают физиологическую активность мерцательного эпителия и перистальтические движения бронхиол, способствуя продвижению мокроты из нижних отделов дыхательных путей в верхние и ее выведению, а также секрецию бронхиальных желез, увеличивают объем мокроты, деполимеризуют кислые мукополисахариды, снижая вязкость мокроты, способствуют переходу непродуктивного кашля в продуктивный [2].

При наличии в лекарственном средстве двух и более компонентов различного действия его относят к комбинированным препаратам [20, 22, 46]. Наиболее известными представителями данной группы являются Аскорил (бромгексин + гвайфенезин + сальбутамол), Стоптуссин (бутамират + гвайфенезин), Туссин Плюс (гвайфенезин + декстрометорфан), Коделак (кодеин + натрия гидрокарбонат + солодки корни + термопсиса ланцетного трава). Перечисленные препараты способны уменьшать проявления респираторной вирусной или бактериальной инфекции, облегчать кашель ирритативного или аллергического генеза, регулировать секрецию мокроты и ее реологические свойства, снижать избыточный тонус бронхов [2, 4].

Необходимо подчеркнуть, что назначаются такие средства строго по показаниям. Кроме того, они противопоказаны детям раннего возраста.

К препаратам с опосредованным противокашлевым действием относятся противовоспалительные средства, антигистаминные средства и бронхолитики. Препараты данной группы имеют ограниченные показания для лечения собственно кашля, однако важны для устранения ряда причин, его вызывающих. Так, при кашле у пациентов с явлениями бронхообструкции наряду с увлажнением и отхаркивающими препаратами целесообразно назначение бронхолитиков [1, 22, 46], антигистаминных и противовоспалительных препаратов. Последние включают ингаляционные глюкокортикостероиды, такие как беклометазона дипропионат, будесонид и флутиказона пропионат. Указанные препараты оказывают прямые ингибирующие эффекты на вовлеченные в воспалительный процесс макрофаги, Т-лимфоциты, эозинофилы и эпителиальные клетки. Они способны уменьшать количество тучных клеток в дыхательных путях. Кроме того, они подавляют образование лимфоцитами и макрофагами таких медиаторов, как интерлейкины 1, 2, 3, 4, 5 и 13, фактор некроза опухоли α, RANTES, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, снижают сосудистую проницаемость вследствие действия воспалительных медиаторов и способствуют разрешению отека дыхательных путей, обладают прямым ингибирующим эффектом на секрецию гликопротеинов слизи из подслизистых желез дыхательных путей, что приводит к уменьшению образования бронхиального секрета.

Если кашель является клиническим проявлением бронхообструктивного синдрома, возможна комбинация противовоспалительных препаратов с бронхолитиками (β2-агонисты – сальбутамол, фенотерол), антихолинергическим препаратом (Беродуал) и теофиллинами (Эуфиллин) [14, 22].

Способствовать уменьшению кашля за счет снижения отека слизистой оболочки (противоэкссудативный эффект) могут антигистаминные препараты, такие как Зиртек, Эриус, Фенкарол и Фенистил, а за счет непосредственного воздействия на кашлевой центр в продолговатом мозге – Димедрол и Супрастин. Последний уменьшает отек слизистой оболочки, заложенность носа, ринорею, а также кашель, развившийся на фоне острой респираторной вирусной инфекции.

Алгоритм выбора лекарственных средств с учетом возможных причин развития кашля, его основных клинических характеристик, а также фармакологических особенностей препаратов, применяемых при лечении заболеваний, сопровождающихся кашлем [1], представлен на рис. 2.

Рациональное использование современных фармакологических препаратов способствует восстановлению проходимости дыхательных путей, устранению раздражения слизистой оболочки, купированию воспалительного процесса, бронхоспазма (при его наличии) и, следовательно, самого кашлевого рефлекса.

Однако следует подчеркнуть, что прежде всего необходимо лечить заболевание, сопровождающееся кашлем [45], а противокашлевые препараты должны играть вспомогательную роль [3].

I.V. Tarasova, PhD

Academy of Postgraduate Education of the Federal Scientific and Clinical Center of Specialized Types of Medical Care and Medical Technologies of the Federal Medical-Biological Agency

Contact person: Irina V. Tarasova, ivtarasova@rambler.ru

Cough is one of the most common reasons for visiting a doctor. Currently, it is classified as a multidisciplinary medical problem related to the difficulties of diagnosis, differential diagnosis, and the insufficient effectiveness of existing treatment methods.

The article discusses the causes, mechanisms of development of cough and the clinical features of diseases associated with cough. The classification, indications and contraindications of prescribing various antitussive drugs are presented. It also describes an algorithm for choosing medicines for coughing in various medical conditions.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.