Осложнения хирургической коррекции врожденного блефароптоза у детей: клинический анализ и прогнозирование рисков

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Материал и методы. В исследовании участвовало 40 пациентов (50 глаз) в возрасте 5–17 лет. Всем детям проведены полный офтальмологический осмотр и хирургическое лечение по патентованному методу с образованием складки леватора верхнего века. Период наблюдения в среднем составил пять лет. Результаты анализировали простым процентным методом.

Результаты. В 8 (16%) глазах зарегистрированы послеоперационные осложнения, в том числе в 2 (4%) – абсцесс века, в 6 (12%) – недокоррекция, что потребовало повторного оперативного вмешательства. У 35% пациентов зафиксировано улучшение остроты зрения после плеоптического лечения.

Вывод. Несмотря на высокую эффективность хирургической коррекции врожденного блефароптоза, риск возникновения осложнений остается. Эффективное послеоперационное наблюдение, а также профилактика и лечение осложнений позволяют достигать удовлетворительных результатов и оптимизации качества медицинских услуг в педиатрической офтальмологии.

Материал и методы. В исследовании участвовало 40 пациентов (50 глаз) в возрасте 5–17 лет. Всем детям проведены полный офтальмологический осмотр и хирургическое лечение по патентованному методу с образованием складки леватора верхнего века. Период наблюдения в среднем составил пять лет. Результаты анализировали простым процентным методом.

Результаты. В 8 (16%) глазах зарегистрированы послеоперационные осложнения, в том числе в 2 (4%) – абсцесс века, в 6 (12%) – недокоррекция, что потребовало повторного оперативного вмешательства. У 35% пациентов зафиксировано улучшение остроты зрения после плеоптического лечения.

Вывод. Несмотря на высокую эффективность хирургической коррекции врожденного блефароптоза, риск возникновения осложнений остается. Эффективное послеоперационное наблюдение, а также профилактика и лечение осложнений позволяют достигать удовлетворительных результатов и оптимизации качества медицинских услуг в педиатрической офтальмологии.

Введение

Врожденный блефароптоз (ВБ) – патологическое состояние, характеризующееся аномальным положением верхнего века, что может вызвать серьезные последствия, такие как снижение зрительной функции и возникновение психологических проблем у детей.

Хирургическая коррекция ВБ играет ключевую роль в педиатрической офтальмологии, поскольку способствует восстановлению зрительных функций и улучшению внешнего вида лица. Однако, как и любое хирургическое вмешательство, подобная процедура несет в себе определенные риски и потенциальные осложнения. Осознание этих рисков крайне важно для успешного завершения лечения и минимизации негативных последствий [1].

К потенциальным осложнениям относят инфекционные процессы, образование гематом, проблемы с подвижностью век, недостаточную коррекцию, эстетические дефекты и вторичный блефароптоз [2, 3]. Эти осложнения могут влиять как на краткосрочные, так и на долгосрочные результаты операции и требуют тщательного контроля в пред- и послеоперационном периодах [4].

Инфекционные осложнения, часто наблюдаемые в послеоперационном периоде лечения ВБ, могут приводить к образованию гнойных процессов, увеличению периода заживления и снижению зрительных функций. Исследования показывают, что частота развития инфекций после операций на веках колеблется от 2 до 5% и зависит от используемой хирургической техники и предоперационного состояния пациента [5].

Одним из факторов, способствующих возникновению инфекционных осложнений, является реакция на шовный материал, применяемый в ходе операции. Материал может вызывать воспалительные реакции и, как следствие, аллергические проявления, образование гранулем и гнойных узлов [6]. Необходимо учитывать, что разные типы материалов ассоциируются с различными уровнями воспалительной реакции. Например, при наложении нерассасывающихся швов, таких как Nylon и Prolene, не исключено хроническое воспаление. В то же время рассасывающиеся швы, в частности Vicryl, как правило, вызывают менее выраженные воспалительные реакции. [7, 8].

Гематомы также являются одним из распространенных осложнений послеоперационного периода после хирургических вмешательств на веках. Их образование может приводить к болевым ощущениям, косметическим дефектам и значительно затруднять процессы восстановления. Кроме того, гематомы увеличивают вероятность развития инфекционных процессов. Для их устранения иногда требуется повторная хирургическая операция [9].

О недостаточной коррекции говорят в том случае, если результат хирургического вмешательства не соответствует ожиданиям. По данным исследований, необходимость в повторных операциях составляет от 5 до 15%, что подчеркивает важность тщательной предоперационной оценки и выбора адекватной хирургической техники [10].

После хирургических вмешательств могут наблюдаться нарушения подвижности век – гипомобильность или гиперподвижность. Эти состояния способны вызывать как функциональные нарушения, так и эстетические недостатки, что в свою очередь увеличивает вероятность дополнительного оперативного вмешательства. Согласно результатам ряда исследований, доля таких случаев достигает 20% [11]. Послеоперационные нарушения подвижности век могут спровоцировать каскад воспалительных заболеваний переднего отрезка глаза (кератит, кератоконъюнктивит, конъюнктивит, синдром сухого глаза), что впоследствии приведет к нейротрофическому кератиту, а также необратимому снижению или отсутствию зрительных функций на глазу с оперированной стороны.

В ряде случаев после хирургической коррекции возникают эстетические дефекты, в частности асимметрия век или аномальная форма. Примерно 8% пациентов выражают недовольство результатами операции в эстетическом аспекте [12]. Такие проблемы могут негативно сказываться на психоэмоциональном состоянии детей и их самооценке. В связи с этим важно особое внимание уделять таким вопросам, как тщательное предоперационное планирование и обсуждение предполагаемых результатов с родителями [13].

Вторичный блефароптоз может развиться в результате первичной операции, особенно если не были учтены анатомические особенности пациента или произошли изменения в его состоянии. В 5–10% случаев требуется повторная операция для коррекции данного состояния [14]. Кроме того, долгосрочные постоперационные осложнения, например в виде рубцевания, связанные с процессами заживления тканей, ассоциируются с угнетением общей удовлетворенности пациентов результатами лечения и дополнительными оперативными вмешательствами [15].

Хирургические операции неизменно связаны с риском возникновения осложнений. Именно поэтому крайне важны тщательная предоперационная подготовка, предполагающая глубокое изучение анатомических особенностей век, и тщательный сбор анамнеза, позволяющие получить полное представление о состоянии пациента. Общение с родителями помогает установить адекватные ожидания относительно результатов хирургического вмешательства.

Необходимо также анализировать послеоперационные осложнения, с которыми может столкнуться хирург. Мониторинг и изучение потенциальных осложнений предоставляет ценную информацию, способствующую совершенствованию хирургических методик и повышению квалификации хирурга. Такой подход не только снижает вероятность возникновения осложнений, но и способствует улучшению клинических результатов для пациентов. Таким образом, исследование и оценка послеоперационных осложнений – важные аспекты современного хирургического подхода к операциям на веках.

Материал и методы

В исследование было включено 40 пациентов (50 глаз), из них 15 (37,5%) мальчиков и 25 (62,5%) девочек, в возрасте 5–17 лет (средний возраст – 11 лет). Все дети имели ВБ от средней (75%) до тяжелой степени (15%). Врожденные генетические патологии отсутствовали.

Проведен полный комплекс необходимого офтальмологического исследования: визометрия стандартным методом с использованием проектора оптотипов и набора корректирующих стекол с подбором максимальной коррекции, биомикроофтальмоскопия, бесконтактная тонометрия. Применялись также методы специфического обследования блефароптоза – определение высоты глазной щели, расстояния краевых рефлексов 1 (MRD 1), 2 (MRD 2), 3 (MRD 3), метод Берке – определение высоты складки верхнего века, фенилэфриновый тест. При обследовании у всех детей наблюдалось нарушение рефракции: у 88% (44 глаза) – гиперметропия, у 12% (6 глаз) – миопия. Все дети имели амблиопию на стороне блефароптоза: 6% (3 глаза) – высокой степени, 80% (40 глаз) – средней степени, 14% (7 глаз) – слабой степени.

Критериями невключения в исследование были наличие в анамнезе травм глазного яблока и придаточного аппарата глаза, хирургическое лечение и новообразования придаточного аппарата глаза, онкологические заболевания центральной нервной системы, блефароптоз легкой степени.

Всем пациентам проводилось хирургическое лечение патентованным методом (патент на изобретение № 2828586 от 14 октября 2024 г. до 21 декабря 2043 г.) с образованием складки леватора верхнего века малотравматичным способом. Средняя продолжительность наблюдения после хирургического лечения составила пять лет.

Результаты клинического исследования обрабатывали простым процентным методом, который позволил определить долю каждого типа осложнений от общего числа глаз и пациентов. Такой подход дает наглядное представление о частоте и типах осложнений, что важно для дальнейшего анализа результатов хирургического вмешательства и планирования преемственных действий в рамках однозначного улучшения качества медицинской помощи.

Результаты

Детализированный анализ 50 глаз 40 пациентов с ВБ выполнен для оценки частоты осложнений после хирургического вмешательства и повышения остроты зрения после эффективного плеоптического лечения. Зарегистрировано несколько типов послеоперационных осложнений. В частности, в 2 глазах (4% общего числа глаз) развился абсцесс века (реакция на Vicryl в отсроченном послеоперационном периоде). Этот свидетельствует о том, что, несмотря на высокий уровень техники операции и тщательное соблюдение всех предосторожностей, вероятность возникновения инфекционных осложнений остается. Это указывает на необходимость продолжения мониторинга состояния пациентов в послеоперационном периоде. При необходимости выполняется оперативное вмешательство.

Кроме того, в 6 глазах (12% от общего количества) отмечались признаки недокоррекции, что потребовало выполнения второго этапа хирургического вмешательства. Это указывает на важность тщательной предоперационной подготовки, включая всестороннее обследование и корректное планирование лечебных мероприятий. Недостаточная коррекция чревата несоответствием между ожидаемыми и фактическими результатами операции, что негативно отражается на состоянии маленьких пациентов.

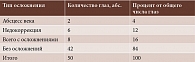

Согласно результатам анализа 50 глаз, в 42 (84%) глазах послеоперационные осложнения отсутствовали. Такой высокий процент свидетельствует об эффективности проведенного хирургического вмешательства и позитивных результатах лечения ВБ. Наличие значительной доли глаз без осложнений подчеркивает эффективность применяемой хирургической техники и важность комплексного подхода к лечению в педиатрической офтальмологии (табл. 1).

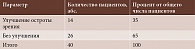

При оценке эффективности плеоптического лечения выяснилось, что у 35% пациентов из 40 обследованных улучшилась острота зрения. То есть у 14 детей, в частности с амблиопией на стороне блефароптоза, отмечалось значительное повышение зрительных функций. Такие результаты указывают на значимость плеоптического вмешательства как составляющей комплексного подхода к лечению амблиопии у детей (табл. 2).

Заключение

Значение послеоперационного мониторинга пациентов, перенесших хирургическую коррекцию ВБ, переоценить сложно. Такой мониторинг направлен на улучшение качества оказания медицинских услуг и достижение оптимальных клинических результатов. Хотя представленный в исследовании патентованный метод показывает высокую эффективность, риск возникновения послеоперационных осложнений остается.

Важным аспектом послеоперационного ухода является детальное наблюдение за состоянием пациентов в целях своевременного выявления и эффективного устранения потенциальных осложнений, таких как инфекционные процессы, недокоррекция, образование гематом и нарушение подвижности век. Проактивный подход к мониторингу состояния пациентов значительно снижает вероятность возникновения побочных эффектов, положительно отражается на общей оценке результатов хирургического вмешательства, обеспечивает необходимую психологическую поддержку.

Таким образом, послеоперационное наблюдение охватывает не только функциональные и эстетические параметры, но и активное взаимодействие с пациентами, их родителями. Информированность родителей о потенциальных осложнениях и их симптомах способствует вовлеченности в процесс ухода за детьми после операции.

Эффективные методы работы с потенциальными осложнениями требуют от медицинского персонала высокой степени квалификации и гибкости, позволяющих быстро реагировать на изменение состояния пациентов. Использование современных методов диагностики, коррекции и дополнительной терапии ассоциируется со значительным снижением рисков для детей, улучшением их общего качества жизни и минимизацией повторных хирургических вмешательств.

Анализ случаев послеоперационных осложнений – важный инструмент дальнейшего совершенствования хирургической техники и методов лечения, что соответствует современным направлениям в области доказательной медицины. Систематическое изучение и документирование случаев возникновения осложнений способствует накоплению клинического опыта и научной информации, направленных на оптимизацию практики лечения в педиатрической офтальмологии.

Таким образом, эффективное послеоперационное наблюдение – необходимое условие для достижения высоких стандартов медицинского обслуживания. Такой мониторинг не только позволяет минимизировать риски, но и способствует долгосрочному успеху хирургического вмешательства, обеспечивая тем самым высокий уровень удовлетворенности пациентов, что является конечной целью любой медицинской практики.

K.I. Taraskova, I.A. Loskutov, PhD

Moscow Regional Research and Clinical Institute

Contact person: Kseniya I. Taraskova, kstaraskova@mail.ru

The aim is to evaluate the frequency of postoperative complications and the effectiveness of pleoptic treatment in children with congenital blepharoptosis after surgical correction.

Material and methods. The study involved 40 patients (50 eyes) aged 5–17 years. All the children underwent a complete ophthalmological examination and surgical treatment using a patented method with the formation of a fold of the upper eyelid levator. The average follow-up period was five years. The results were analyzed using a simple percentage method.

Results. Postoperative complications were registered in 8 (16%) eyes, including eyelid abscess in 2 (4%), and incorrection in 6 (12%), which required repeated surgical intervention. 35% of patients showed an improvement in visual acuity after pleoptic treatment.

Conclusion. Despite the high effectiveness of surgical correction of congenital blepharoptosis, the risk of complications remains. Effective postoperative follow-up and treatment of complications make it possible to achieve satisfactory results and optimize the quality of medical services in pediatric ophthalmology.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.