Постинсультные расстройства сна

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Введение

Инсульт остается одной из основных причин смерти и стойкой инвалидизации взрослого населения в мире [1]. Последние десять лет все больше внимания исследователи и клиницисты уделяют нарушению сна, которое не только является частым последствием инсульта, но и служит независимым фактором риска его развития, формируя порочный круг [2], влияет на процесс реабилитации и качество жизни пациентов. Инсульт как острое нарушение мозгового кровообращения нередко приводит к расстройствам сна, в том числе инсомнии, гиперсомнии, обструктивному апноэ сна (ОАС) и повышенной дневной сонливости, обусловленным повреждением структур мозга, регулирующих цикл «сон – бодрствование».

Распространенность различных форм инсомнии, расстройств дыхания во сне, циркадных нарушений и расстройств движения у пациентов с цереброваскулярной патологией достигает 50–80% [3, 4], что существенно превышает показатели в общей популяции.

Нарушения сна после инсульта ассоциированы с замедлением темпов функционального восстановления, снижением когнитивных функций, развитием постинсультной депрессии и, что наиболее важно, с повышенным риском рецидива сосудистой катастрофы [5, 6]. В повседневной неврологической практике эта проблема часто недооценивается, несмотря на очевидную клиническую значимость. Результаты пилотных исследований показывают, что субъективные оценки сна пациентов не всегда соответствуют объективным данным полисомнографии, что подчеркивает необходимость регулярного скрининга [7, 8].

Цель – проанализировать последние научные публикации и систематизировать представления о патофизиологии и клинической гетерогенности постинсультных нарушений сна.

Материал и методы

Проанализирован ряд публикаций, размещенных в рецензируемых отечественных и зарубежных научных базах данных Scopus, Web of Science, PubMed, RSCI и CyberLeninka за период с 2015 по 2025 г. Поиск необходимых работ осуществлялся по ключевым словам: stroke (инсульт), sleep disorders (нарушения сна), insomnia (инсомния), sleep apnea (апноэ сна), neurorehabilitation (нейрореабилитация). Рассматривались систематические обзоры, метаанализы, рандомизированные контролируемые и крупные когортные исследования. Предпочтение отдавалось работам с высоким уровнем доказательности. Кроме того, проанализированы отечественные публикации по заданной тематике. Ограничения связаны с гетерогенностью исследований и выборок, что требует осторожности в интерпретации.

Результаты

Основной причиной нарушений сна является повреждение мозговых структур, таких как таламус, гипоталамус, ретикулярная формация и ствол мозга, регулирующих цикл «сон – бодрствование». Коморбидные состояния, в частности депрессия, тревожные расстройства, хроническая боль, и побочные эффекты лекарственных средств, например седативных или антидепрессантов, усугубляют проблему. Как показывают исследования, ишемический инсульт обычно ассоциируется с инсомнией, тогда как геморрагический инсульт – с гиперсомнией. Частота нарушений дыхания во сне, особенно OAС, достигает 50–72% в остром периоде инсульта, что значительно превышает показатели в общей популяции (8–57%) [9, 10].

Эпидемиология и классификация постинсультных нарушений сна

Согласно результатам современных исследований, расстройства сна затрагивают подавляющее большинство пациентов в остром и восстановительном периодах инсульта. В крупном метаанализе 47 исследований показана совокупная распространенность расстройств дыхания во сне (ОАС и центральное апноэ сна – ЦАС) – около 63% (95%-ный доверительный интервал (ДИ) 56–70) в острой фазе инсульта (< 1 месяца) и 69% (95% ДИ 58–79%) в хронической фазе (> 3 месяцев) [11]. При этом тяжелая степень ОАС (индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ) более 30 эпизодов в час) выявляется у 20–30% пациентов [12].

Постинсультная инсомния, определяемая по критериям Международной классификации расстройств сна, версия 3, встречается у 30–50% пациентов [13] и предполагает проблемы с засыпанием, сохранением сна и ранним пробуждением. Расстройства циркадного ритма по типу синдрома задержки фазы сна или нерегулярного ритма сна и бодрствования наблюдаются у 10–15% больных, особенно с поражением таламуса и гипоталамуса [14]. Часто встречаются синдром беспокойных ног и периодические движения конечностей во сне.

Распространенность нарушений сна тесно связана с локализацией инсульта. Поражения парамедианных таламических зон вызывают гиперсомнию, которая может сохраняться месяцами, в то время как повреждения коры или ствола мозга чаще ассоциированы с инсомнией. Метаанализ 15 исследований выявил, что инсомния встречается у 40–83% постинсультных пациентов, нередко в сочетании с депрессией, усиливающей когнитивные нарушения и снижающей эффективность реабилитации. Нарушения дыхания во сне, такие как OAС, диагностируются у 43–70% пациентов, особенно при поражениях каротидного бассейна. Инсульты в вертебробазилярном бассейне увеличивают вероятность инсомнии до 7,3%. Поражения моста мозга могут провоцировать парасомнии, включая синдром беспокойных ног или сомнамбулизм, что требует дифференцированного подхода к диагностике. Полисомнография подтверждает, что в остром периоде инсульта частота нарушений сна может достигать 100%. При этом гиперсомния часто регрессирует через 3–6 месяцев, тогда как инсомния сохраняется у 40% пациентов, что связано с хроническим стрессом и нейрохимическими изменениями [15].

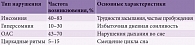

Классификация нарушений сна у постинсультных пациентов включает инсомнию (затруднения засыпания или частые пробуждения), гиперсомнию (избыточную дневную сонливость), парасомнии (например, ОАС, сомнамбулизм) и циркадные расстройства (смещение биологических ритмов) (табл. 1). Эти категории помогают при выборе диагностических и терапевтических стратегий. К факторам риска относят пожилой возраст (пациенты старше 65 лет более подвержены ОАС), женский пол (в случае инсомнии), ишемический тип инсульта (в аспекте дневной сонливости), а также коморбидные состояния, такие как артериальная гипертензия, ожирение и сахарный диабет. Высокий балл по шкале NIHSS (> 15) и депрессия являются независимыми предикторами нарушений сна и подчеркивают необходимость целенаправленного скрининга на всех этапах реабилитации. Например, пациенты с ожирением и высоким NIHSS имеют в два раза больший риск развития OAС, что требует раннего вмешательства [16].

Патогенетические механизмы

Взаимосвязь инсульта и нарушений сна является двунаправленной.

Инсульт как причина нарушений сна. Острое повреждение мозговой ткани может напрямую затрагивать ключевые структуры, регулирующие цикл сна и бодрствования. Ишемия или геморрагия в области Варолиева моста, среднего мозга, таламуса и гипоталамуса способны нарушать генерацию и архитектуру сна, подавлять фазу быстрого сна и вызывать фрагментацию сна [11]. Главной причиной ЦАС, особенно в случае инсульта в вертебробазилярном бассейне, является дисфункция дыхательного центра в продолговатом мозге [13]. Кроме того, постинсультные осложнения, такие как боль, депрессия, тревога и социальная изоляция, опосредованно ухудшают нарушения сна.

Нарушения сна как фактор риска инсульта. Наиболее изученной считается патогенетическая роль синдрома ОАС. Повторяющиеся эпизоды остановки дыхания, сопровождающиеся падением насыщения крови кислородом (десатурацией), гиперкапнией и микропробуждениями, активируют симпатическую нервную систему. Это приводит к системной воспалительной реакции, окислительному стрессу, эндотелиальной дисфункции, нарушению церебральной ауторегуляции и повышению агрегации тромбоцитов [17–19], что способствует развитию и прогрессированию артериальной гипертензии, атеросклероза, фибрилляции предсердий и, как следствие, увеличивает риск ишемического и геморрагического инсульта. В свою очередь инсомния ассоциирована с дисрегуляцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и повышением уровня провоспалительных цитокинов, что также негативно отражается на состоянии сосудистого здоровья [16].

Патофизиология нарушений сна обусловлена дисрегуляцией нейротрансмиттеров, таких как мелатонин, орексин и гамма-аминомасляная кислота, из-за повреждения гипоталамо-гипофизарной системы. Воспалительные процессы, сопровождающие инсульт, усиливают нейродегенеративные изменения в зонах, регулирующих сон, что приводит к хронизации расстройств. Например, гипоксия при ОАС усугубляет ишемическое повреждение мозга, повышая риск рецидивов и инвалидности. Депрессия, наблюдаемая у 30–40% пациентов, формирует порочный круг, усиливая инсомнию и снижая мотивацию к восстановлению. В остром периоде (7–10 дней) нарушения сна имеют прогностическое значение: отсутствие нормализации цикла сна указывает на неблагоприятный исход, включая хроническую усталость, когнитивный дефицит и социальную дезадаптацию. Генетическая предрасположенность, такая как полиморфизмы генов, связанных с регуляцией мелатонина, может повышать уязвимость к нарушениям сна после инсульта [17].

Влияние нарушений сна на восстановление и прогноз после инсульта

Многочисленные исследования подтверждают, что наличие недиагностированных и некорригированных нарушений сна служит независимым индикатором неблагоприятного функционального исхода и повышенной смертности в постинсультном периоде [5, 6]. Патофизиологические последствия фрагментированного сна и гипоксемии тормозят процессы нейропластичности, необходимые для успешной реабилитации. У пациентов с тяжелой степенью ОАС отмечаются более низкие показатели по шкалам моторного и когнитивного восстановления (например, по шкалам Фугль-Мейера и MoCA) даже с учетом тяжести исходного инсульта [18]. Постинсультная депрессия также связана с ухудшением качества жизни пациентов и их опекунов [19].

В подтверждение актуальности затронутой темы рассмотрим клинический случай.

Клинический случай

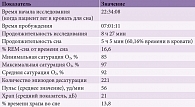

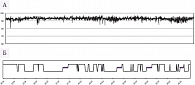

Пациент С., 71 год, перенес острый ишемический инсульт в 2022 г. Ведущий клинический синдром – центральный правосторонний гемипарез умеренной выраженности, легкая правосторонняя гемигипестезия и легкие когнитивные расстройства. При сборе жалоб и анамнеза пациент не отмечал нарушений сна. Качество сна оценивали с помощью специальных опросников. Полученные результаты указывали на плохое качество сна (17 баллов из 21 по Питтсбургскому опроснику, PSQI) без дневной сонливости (7 баллов по шкале Эпворта). В ходе компьютерной сомнографии с использованием аппарата Watch-PAT200 выявлены критические (жизнеугрожающие) значения ИАГ – 44,5 эпизода в час (при норме до 5 в час) (табл. 2, рисунок).

Заключение

Значение нарушений сна для прогноза после инсульта трудно переоценить. Они увеличивают риск рецидива инсульта на 30–50%, ассоциированы с повышенной смертностью и большей степенью инвалидизации. ОАС удваивает риск сердечно-сосудистых осложнений, хроническая инсомния усиливает тревожные расстройства и снижает качество жизни, а гиперсомния замедляет когнитивное восстановление.

Постинсультные нарушения сна представляют собой гетерогенную, но чрезвычайно распространенную группу расстройств, оказывающих значимое негативное влияние на процесс нейрореабилитации, качество жизни пациентов и отдаленный сосудистый прогноз. Двунаправленная взаимосвязь требует активного скрининга расстройств сна не только у пациентов, перенесших инсульт, но и у пациентов с факторами риска цереброваскулярной патологии.

Современный подход к ведению постинсультных больных должен быть междисциплинарным и обязательно включать оценку статуса сна. Клинические наблюдения показывают, что субъективная оценка сна не всегда отражает истинную тяжесть его нарушений. Именно поэтому специалисты мультидисциплинарной реабилитационной команды должны уделять повышенное внимание данной проблеме [7, 8].

Дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимизацию стратегий скрининга, повышение приверженности лечению и изучение новых терапевтических мишеней.

L.R. Khairullina, E.F. Oko, K.I. Valitova, L.R. Akhmadeeva, PhD, Prof.

Bashkir State Medical University

Doctor Clinic, Tuimazy

Russian Railways-Medicine Clinical Hospital, Ufa

Academy of Sciences of Bashkortostan Republic

Contact person: Leila R. Akhmadeeva, Leila_ufa@mail.ru

The modern scientific data for the period 2015–2025 on the prevalence and pathogenetic mechanisms of sleep disorders in stroke patients are analyzed. The relationship between stroke and sleep disorders, as well as their impact on neurorehabilitation and long-term prognosis, is considered. Special attention is paid to obstructive sleep apnea syndrome as an independent risk factor for cerebrovascular pathology.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.