Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом у мультиморбидного пациента: сложности диагностики и лечения

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Основные положения. Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА) является одним из вариантов некротизирующего системного васкулита, проявляющегося разнообразной органной патологией, включая сердечно-сосудистую. Учитывая редкую встречаемость в работе практикующих врачей васкулитов, их полиморфные и неспецифические симптомы, маскирование под другие заболевания, диагностика, как правило, представляет серьезные затруднения. В настоящее время существует большой спектр препаратов, обладающих иммуносупрессивным действием, применяемых в терапии системных васкулитов. Схема лечения, назначаемая конкретному пациенту, определяется имеющимися клиническими проявлениями и степенью активности заболевания. В зависимости от достижения эффекта возможна интенсификация терапии, алгоритм которой приведен в данном материале. Существенным моментом, обсуждаемым в статье, является влияние полиангиита на возникновение и развитие кардиальной патологии и на повышение степени риска сердечно-сосудистых осложнений. Представлен путь постановки диагноза, основанный на международных критериях и ступенчатом подборе патогенетической терапии, позволившей достичь устойчивой ремиссии. Обсуждается важная проблема мультиморбидности пациента и полиэтиологичность развития такой прогностически значимой патологии, как фибрилляция предсердий.

Заключение. Регулярный контроль за состоянием пациента с ЭГПА позволит вовремя выявить и предотвратить развитие побочных эффектов при приеме препаратов и избежать возможных осложнений заболевания. При ведении таких пациентов необходимы оценка сердечно-сосудистого риска и проведение лечебных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения/прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний.

Основные положения. Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА) является одним из вариантов некротизирующего системного васкулита, проявляющегося разнообразной органной патологией, включая сердечно-сосудистую. Учитывая редкую встречаемость в работе практикующих врачей васкулитов, их полиморфные и неспецифические симптомы, маскирование под другие заболевания, диагностика, как правило, представляет серьезные затруднения. В настоящее время существует большой спектр препаратов, обладающих иммуносупрессивным действием, применяемых в терапии системных васкулитов. Схема лечения, назначаемая конкретному пациенту, определяется имеющимися клиническими проявлениями и степенью активности заболевания. В зависимости от достижения эффекта возможна интенсификация терапии, алгоритм которой приведен в данном материале. Существенным моментом, обсуждаемым в статье, является влияние полиангиита на возникновение и развитие кардиальной патологии и на повышение степени риска сердечно-сосудистых осложнений. Представлен путь постановки диагноза, основанный на международных критериях и ступенчатом подборе патогенетической терапии, позволившей достичь устойчивой ремиссии. Обсуждается важная проблема мультиморбидности пациента и полиэтиологичность развития такой прогностически значимой патологии, как фибрилляция предсердий.

Заключение. Регулярный контроль за состоянием пациента с ЭГПА позволит вовремя выявить и предотвратить развитие побочных эффектов при приеме препаратов и избежать возможных осложнений заболевания. При ведении таких пациентов необходимы оценка сердечно-сосудистого риска и проведение лечебных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения/прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний.

![Таблица 1. Цитотоксические эффекты белковых компонентов эозинофилов (адаптировано из [2])](/upload/resize_cache/iblock/132/195_350_1/Kudina1.jpg)

![Таблица 2. Основные клинические проявления ЭГПА в зависимости от статуса АНЦА (адаптировано из [4])](/upload/resize_cache/iblock/b36/195_350_1/Kudina2.jpg)

![Таблица 3. Классификационные критерии диагностики ЭГПА, установленные Американской коллегией ревматологов и Европейским альянсом ревматологических ассоциаций (адаптировано из [9])](/upload/resize_cache/iblock/8e1/195_350_1/Kudina3.jpg)

Введение

Системные васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (АНЦА), – гетерогенная группа редких аутоиммунных заболеваний, к которой относятся: гранулематоз с полиангиитом (или ранее гранулематоз Вегенера), эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ранее известный как синдром Черджа – Стросса) и микроскопический полиангиит [1].

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА) – редкое (7–14 случаев на 1 млн взрослого населения) иммуноопосредованное системное заболевание, характеризующееся гранулематозным воспалением, богатым эозинофилами, и системным некротизирующим васкулитом, поражающим сосуды мелкого и среднего калибра [2, 3].

Наиболее часто первыми проявлениями ЭГПА являются бронхиальная астма (БА) с поздним дебютом и отсутствием сезонных колебаний, а также симптомы поражения лор-органов, такие как хронический риносинусит с рецидивирующими носовыми полипами, средний отит или сенсоневральная тугоухость. При лабораторном исследовании у большинства пациентов выявляют эозинофилию крови и тканей. В дальнейшем к этим проявлениям могут добавляться системные симптомы (усталость, снижение массы тела, миалгии, артралгии), а также поражение разных органов и систем (легочные инфильтраты, периферическая нейропатия, кардиомиопатия, гастроэнтерит и др.), обусловленное васкулитом, а также гранулематозным воспалением с эозинофилами в инфильтрате [4, 5].

Средний возраст пациентов на момент диагностики составляет 40–50 лет, однако заболевание может появляться в разных возрастных группах (от 4 до 74 лет). Сообщения о гендерных различиях в заболеваемости отсутствуют [6].

Патогенез ЭГПА характеризуется двумя основными механизмами повреждения.

1. Эозинофил-опосредованное повреждение органов и тканей.

В ответ на презентацию дендритными клетками определенных антигенов происходит дифференцировка Т-хелперов 2-го типа (Th2), которые продуцируют цитокины, в том числе интерлейкин (ИЛ) 5, играющий ключевую роль в пролиферации и созревании эозинофилов. Активированные эозинофилы высвобождают цитотоксические гранулярные белки, вызывая повреждение тканей и воспаление (табл. 1). Кроме того, эозинофилы создают протромботическую микросреду, генерируя тромбин и индуцируя экспрессию тканевого фактора на эндотелии, что ведет к увеличению адгезии тромбоцитов и риску тромбозов [7].

2. АНЦА-ассоциированное повреждение эндотелия.

АНЦА – группа аутоантител, преимущественно типа IgG. Данные антитела связываются с антигенами на поверхности нейтрофилов и моноцитов, вызывая их дегрануляцию и высвобождение протеиназ и активных форм кислорода, а также выброс внеклеточных ловушек нейтрофилов. Эти процессы ведут к повреждению эндотелия сосудов, что опосредованно вызывает развитие органных и тканевых поражений [1].

В зависимости от наличия или отсутствия АНЦА выделяют два различных фенотипа заболевания: АНЦА-отрицательную подгруппу с эозинофильными проявлениями и АНЦА-положительную подгруппу с васкулитными проявлениями (табл. 2) [2].

Несмотря на то что основными критериями постановки диагноза ЭГПА являются поражения дыхательных путей (БА, синусит), прогностическая значимость данного заболевания в отношении развития сердечно-сосудистых осложнений также велика. Связано это как с непосредственным воздействием на кардиомиоциты эозинофильного катионного белка, так и с поражением эндотелия сосудов эозинофильной пероксидазой и, соответственно, с последующим нарушением ритма сердца и проводимости, развитием сердечной недостаточности. У некоторых людей ЭГПА проявляется эозинофильным миокардитом, эндокардитом, перикардитом и коронариитом [1]. Поэтому пациенты с полиангиитом, особенно при длительном анамнезе заболевания, как правило, мультиморбидные, что необходимо учитывать при выборе тактики их ведения.

Историческая справка и подходы к диагностике

В 1951 г. Якоб Чарг и Лотте Штраусс впервые описали ЭГПА, изучив результаты вскрытия 13 пациентов. У всех этих больных были общие симптомы: тяжелая астма, высокая температура, повышенный уровень эозинофилов в крови, а также признаки гранулематозного некротизирующего васкулита, обнаруженные при аутопсии.

Позже для диагностики заболевания были предложены следующие критерии:

- БА;

- эозинофилия крови более 1500 эозинофилов на мл;

- васкулит, поражающий не менее двух внелегочных органов.

Данные критерии часто приводили к задержке диагностики, поскольку требовали вовлечения двух или более систем органов.

В 1990 г. Американская коллегия ревматологов предложила новые критерии классификации ЭГПА:

- БА;

- мигрирующие инфильтраты в легких;

- аномалии придаточных пазух носа;

- моно- или полинейропатия;

- эозинофилия периферической крови (>10% от общего числа лейкоцитов);

- эозинофильные тканевые инфильтраты в биоптате.

Для постановки диагноза «васкулит» необходимо было наличие 4 из 6 признаков. Данные критерии обладали чувствительностью 85% и специфичностью 99,7% [8].

В 2022 г. Американская коллегия ревматологов и Европейский альянс ревматологических ассоциаций предложили усовершенствованные классификационные критерии эозинофильного гранулематоза с полиангиитом (табл. 3). Чувствительность критериев составила 85%, специфичность – 99%.

Если у пациента исключены состояния, имитирующие васкулит, и ему поставлен диагноз васкулита мелких или средних сосудов, то при сумме баллов ≥ 6 можно говорить о наличии у него эозинофильного гранулематоза с полиангиитом [9].

Следует отметить, что отрицательный балл (-3) говорит о наличии АНЦА к протеиназе 3 и цитоплазматического свечения АНЦА, которые характерны для гранулематоза с полиангиитом. Для ЭГПА специфическими являются АНЦА к миелопероксидазе (MPO-АНЦА), хотя АНЦА-негативный вариант также достаточно распространен.

Данные критерии предназначены для формирования однородных групп пациентов в научных исследованиях. В клинической практике основное значение имеют диагностические критерии, базирующиеся на характерных клинических проявлениях (БА, невропатия, мигрирующие легочные инфильтраты, поражение околоносовых пазух) и/или данных морфологических исследований, подтверждающих эозинофильное воспаление [10].

Лечение

Первой линией терапии ЭГПА являются системные глюкокортикостероиды (ГКС): метилпреднизолон, преднизолон в дозировке от 0,5 до 1 мг/кг в сутки. При тяжелом течении, неконтролируемом с помощью ГКС, а также при наличии в клинической картине симптоматики поражения почек (гломерулонефрит) или нервной системы (невропатия), легочного кровотечения, поражения органа зрения применяют более высокие дозы ГКС в сочетании с иммуносупрессантами, такими как циклофосфамид (ЦФ), азатиоприн или микофенолата мофетил [3, 11, 12]. Кроме того, цитостатики назначают при наличии одного и более из пяти факторов неблагоприятного прогноза (Five-Factor score), к которым относятся: возраст старше 65 лет, креатинин выше 150 ммоль/л, поражение желудочно-кишечного тракта, кардиомиопатия, отсутствие патологии лор-органов [6]. Современные методы лечения ЭГПА включают также моноклональные антитела, такие как ритуксимаб и меполизумаб [5].

Ритуксимаб является анти-CD20 антителом, связывается с антигеном CD20 на В-лимфоцитах и инициирует иммунологические реакции, опосредующие лизис В-клеток. Препарат назначают пациентам с поражением почек, тем, кому назначение цитостатиков противопоказано или нежелательно (молодой возраст, поражение мочевого пузыря, высокая суммарная доза ЦФ), а также лицам с рефрактерным течением заболевания.

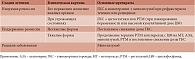

Меполизумаб является антителом к ИЛ-5 – ключевому цитокину, отвечающему за дифференцировку и пролиферацию эозинофилов. Он также контролирует процессы эндотелиальной адгезии, проникновения эозинофилов из кровяного русла в ткани, активацию и дегрануляцию эозинофилов, оказывает влияние на процесс апоптоза. Препарат назначают пациентам с рецидивирующей астмой и эозинофилией [12, 13]. Алгоритм подбора патогенетической терапии представлен в табл. 4.

Клиническое наблюдение

Пациент Н., 57 лет. В семье, со слов пациента, наследственность по ревматическим заболеваниям не отягощена.

Обратился за медицинской помощью в 2012 г. с жалобами на одышку при физической нагрузке и кашель. Была диагностирована БА и назначена терапия формотеролом и будесонидом, что привело к стабилизации состояния.

В 2013 г. появились признаки полипозного риносинусита (затруднение носового дыхания, периодические головные боли). Проводимая консервативная терапия была недостаточно эффективной, в связи с чем в 2014 и 2016 гг. проводилась полипэктомия. Рецидив полипоза, потребовавший хирургического вмешательства, повторно развился в 2023 г. В 2016 г. пациент перенес тромбоэмболию легочной артерии, после чего была назначена постоянная профилактическая терапия апиксабаном.

В марте 2017 г. развились острое ухудшение зрения левого глаза, вплоть до амавроза, и правосторонняя гемианопсия, связанные с двусторонней задней ишемической нейропатией. Несмотря на проводимую терапию, восстановить зрение не удалось.

На основании клинической картины (сочетания БА, полипозного риносинусита, поражения сосудов глаз) был заподозрен васкулит. При лабораторном исследовании АНЦА не обнаружены, однако выявлено значительное повышение уровня общего IgE (869,26 МЕ/мл при норме до 165,30 МЕ/мл). Эозинофилия в общем анализе крови не выявлялась.

Несмотря на отрицательный анализ на АНЦА, с учетом наличия у пациента БА, полипозного риносинусита с частыми рецидивами и ишемической нейропатией зрительных нервов был установлен диагноз ЭГПА.

В качестве стартовой терапии был назначен метилпреднизолон (60 мг/сут) с постепенным снижением дозы до 6 мг/сут в сочетании с ЦФ (1000 мг/раз в три недели). В связи с недостаточной эффективностью ЦФ в дальнейшем продолжился подбор терапии с последовательным назначением метотрексата и азатиоприна.

К 2019 г. пациент получал поддерживающую терапию метилпреднизолоном в дозе 6 мг/сут и азатиоприном в дозе 100 мг/нед, что позволило стабилизировать состояние. Однако в январе 2020 г. состояние пациента ухудшилось. Наблюдалось обострение хронического риносинусита, головная боль, снижение обоняния и вкуса. В связи с необходимостью интенсификации терапии пациент был госпитализирован. Лабораторно отмечалось повышение уровня эозинофилов на 5,7% (0,47 × 10⁹/л), эозинофильного катионного протеина (4,4 нормы) и IgE (1,9 нормы).

В связи с рецидивирующим течением заболевания к терапии был добавлен меполизумаб (300 мг подкожно 1 раз в месяц). На фоне данной терапии и кратковременного увеличения дозы метилпреднизолона (до 12 мг/сут с последующим снижением дозы) была достигнута положительная динамика – уменьшение головной боли, восстановление носового дыхания и вкуса.

В 2023 г. у пациента развился тромбоз глубоких и поверхностных вен голени левой ноги, а также впервые возник пароксизм фибрилляции предсердий (ФП), купированный медикаментозно. В связи с этим был назначен бисопролол и увеличена доза апиксабана. Также с учетом выявленной дислипидемии (уровень липропротеинов низкой плотности (ЛПНП) – 4,4 ммоль/л) пациенту был назначен аторвастатин в дозе 40 мг/сут. С помощью этой терапии удалось достичь уровня ЛПНП, равного 1,8 ммоль/л, что соответствует целевым показателям липидного спектра у пациента с умеренным риском сердечно-сосудистых осложнений (мужской пол, возраст 55 лет, гиперлипидемия). Повторный рецидив ФП, также купированный медикаментозно, произошел в марте 2024 г., в связи с чем бисопролол был заменен соталолом для достижения более выраженного антиаритмического эффекта.

В июле 2024 г. пациент был госпитализирован в связи с ухудшением состояния (слабость, одышка, обострение риносинусита, потеря вкуса и запаха). Такие симптомы, как аносмия и агевзия, могли развиться вследствие сочетания риносинусита и нейропатии. Из-за отсутствия стойкой ремиссии в схему лечения был добавлен микофенолата мофетил (2000 мг/сут), что позволило стабилизировать состояние.

В настоящее время пациент получает следующее комбинированное лечение:

- базисную патогенетическую терапию – метилпреднизолон (4 мг/сут), меполизумаб (300 мг/раз в 4 недели), азатиоприн (50 мг × 2 р/сут), микофенолата мофетил (2 таб. по 500 мг × 2 р/сут);

- для контроля БА – формотерол (4,5 мг) и будесонид (160 мкг по 4 инг./сут);

- для лечения кардиальной патологии (ФП, дислипидемия) – соталол (40 мг × 2 р/сут), апиксабан (10 мг/сут), аторвастатин (40 мг/сут);

- для профилактики осложнений терапии (гастропатия, остеопороз) – омепразол (20 мг/сут), холекальциферол (2000 МЕ), карбонат кальция (1000 мг/сут).

Помимо подбора медикаментозной терапии, больному даны рекомендации по снижению в рационе питания доли продуктов, повышающих концентрацию холестерина в крови и провоцирующих гастропатию. Также необходимо увеличение в рационе продуктов, содержащих кальций.

На фоне комплексной терапии отмечается улучшение самочувствия. В течение прошедшего года не наблюдалось обострений риносинусита, БА, пароксизмов ФП. Также отсутствуют нежелательные явления, вызванные получаемой лекарственной терапией.

Этапы анамнеза пациента от проявления первых симптомов до постановки диагноза, подбора терапии и стабилизации состояния представлены на рисунке.

Обсуждение

Представленный клинический случай демонстрирует сложность диагностики, подбора терапии и достижения ремиссии ЭГПА у больных.

Симптоматика заболевания является неспецифичной и включает в себя патологии, которые можно рассматривать как отдельные нозологические единицы, что ведет к длительному и сложному пути постановки верного диагноза. ЭГПА чаще всего дебютирует с БА и риносинусита, за которыми следует развитие более серьезных осложнений со стороны органов и систем, поэтому пациенты с такими состояниями требуют пристального внимания со стороны врача. Важно также отметить, что отрицательный результат анализа на АНЦА не исключает диагноз ЭГПА, особенно при наличии других характерных клинических признаков.

Несмотря на наличие большого выбора медикаментозных препаратов, подбор эффективного лечения у данного пациента оказался непростым. Недостаточная эффективность терапии могла быть обусловлена длительным анамнезом заболевания, изначально неверной оценкой тяжести состояния пациента и назначением специфического лечения спустя несколько лет после дебюта. В настоящее время большое распространение получило использование моноклональных антител, таких как меполизумаб и ритуксимаб. Данные препараты являются эффективными и безопасными, так как позволяют прицельно воздействовать на ключевые звенья иммунопатологических реакций. Нашему пациенту потребовалась комбинированная терапия, включающая несколько иммуносупрессивных препаратов разного механизма действия и моноклональные антитела, благодаря чему удалось достичь стойкой ремиссии.

Терапия васкулита базируется на приеме иммуносупресивных препаратов, обладающих выраженными побочными эффектами, в связи с чем требуется постоянный контроль состояния пациента и лабораторных параметров, таких как уровень глюкозы и гликированного гемоглобина, каждые 3–6 месяцев. При назначении иммуносупрессантов требуется проводить регулярную оценку функции печени (аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтрансфераза, щелочная фосфатаза, билирубин), почек (скорость клубочковой фильтрации), скрининг на туберкулезную инфекцию и вирусные гепатиты.

Сердечно-сосудистые осложнения являются одной из основных причин неблагоприятного прогноза и смерти при ЭГПА, составляя 27–47% случаев [1]. Поэтому своевременное выявление кардиальной патологии, особенно у мультиморбидных пациентов с другими факторами риска, является важным направлением наблюдения и терапии. Данный клинический случай демонстрирует именно многофакторность развития сердечно-сосудистой патологии. Причиной возникновения пароксизмальной формы ФП может быть как специфическое поражение миокарда вследствие токсического воздействия эозинофильных белков, так и развитие ишемии миокарда. Наличие факторов риска – мужской пол, возраст, гиперлипидемия, а также эндотелиальная дисфункция, свойственная васкулитам, обуславливают высокую вероятность развития атеросклеротического поражения коронарных сосудов. В связи с этим тактика ведения данного пациента должна основываться на решении трех основных задач:

- достижение ремиссии васкулита путем подбора базисной патогенетической терапии;

- достижение целевых значений липидного спектра, назначение антиаритмической и антикоагулянтной терапии для предотвращения прогрессирования ФП и развития ее осложнений;

- подбор медикаментозной терапии и диеты для предотвращения развития нежелательных явлений назначенной терапии.

В настоящее время удалось достичь стабилизации состояния пациента на фоне хорошей переносимости комплексной терапии, в связи с чем рекомендовано продолжить назначение базисных иммуносупрессивных препаратов по прежней схеме. Однако, учитывая отсутствие повторных пароксизмов ФП, целесообразно пересмотреть антиаритмическую терапию с заменой соталола на один из препаратов класса бета-блокаторов. При редких и гемодинамически невыраженных пароксизмах ФП, которые наблюдались у нашего пациента, нет необходимости назначения антиаритмических препаратов 1-го и 3-го классов, обладающих проаритмогенным эффектом. Препаратами выбора в подобных клинических ситуациях однозначно являются бета-блокаторы.

Заключение

Подход к диагностике и лечению ЭГПА является комплексной междисциплинарной задачей. Важно помнить об отсутствии специфических особенностей дебюта заболевания, лабораторных признаков васкулита на начальных этапах, необходимости правильной оценки тяжести заболевания и подбора патогномоничной терапии. Регулярный контроль за состоянием пациента позволит вовремя выявить и предотвратить развитие побочных эффектов при приеме препаратов и избежать возможных осложнений заболевания. Также важными моментами в тактике ведения таких пациентов являются оценка сердечно-сосудистого риска и проведение лечебных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения/прогрессирования ССЗ.

Информированное согласие. От пациента было получено письменное добровольное информированное согласие на публикацию результатов обследования и лечения.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

E.V. Kudina, A.A. Faleeva, E.N. Sheregova, I.A. Samkova, V.N. Larina

N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Contact person: Ekaterina V. Kudina, e-kudina@mail.ru

Aim of this case report is to discuss the diagnostic challenges of this type of vasculitis, which presents with the 'masks' of bronchial asthma and chronic sinusitis.

Key points. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA) is a form of necrotizing systemic vasculitis, manifesting with a range of organ pathologies, including cardiovascular involvement. Given the rarity of vasculitis in clinical practice, its polymorphic and nonspecific symptoms, and the potential to mimic other diseases, diagnosis often poses significant challenges. Currently, a broad spectrum of immunosuppressive agents is used in the treatment of systemic vasculitis. The treatment regimen prescribed to a specific patient is determined by clinical manifestations and disease activity. If necessary, intensification of therapy may be required, and the corresponding algorithm is presented in the article. A significant issue discussed in the article is the impact of polyangiitis on the onset and development of cardiac manifestations and the increased cardiovascular risk. The diagnostic approach, based on international criteria and a stepwise selection of pathogenetic therapy, which led to sustained remission, is described. The important issue of the patient’s multimorbidity and the multifactorial etiology of the development of prognostically significant conditions, such as atrial fibrillation, is also discussed.

Conclusion. Regular monitoring of a patient's condition with EGPA allows for the timely detection and prevention of side effects from medications, as well as the avoidance of potential complications from the disease. When managing such patients, it's crucial to assess cardiovascular risk and implement therapeutic interventions aimed at preventing the onset or progression of cardiovascular diseases.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.