Распространенность коморбидной патологии у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Введение

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), такие как болезнь Крона (БК) и язвенный колит (ЯК), являясь системными иммуноопосредованными патологиями, ассоциированы с широким спектром внекишечных проявлений, включая артриты, кожные поражения (гангренозная пиодермия, узловатая эритема), первичный склерозирующий холангит и увеит [1–4]. Помимо этого, у пациентов с ВЗК чаще встречаются психические расстройства (депрессия, тревожность) [5], остеопороз [6] и венозные тромбоэмболии [7].

Одновременно с этим коморбидность является важным фактором, влияющим на течение ВЗК, что приобретает особую значимость в условиях роста заболеваемости среди пожилых пациентов, у которых растет удельный вес сопутствующих патологий. Хотя возраст на момент постановки диагноза не является ограничением для лекарственных средств, направленных на терапию ВЗК, наличие тяжелых заболеваний печени, сердечно-сосудистой системы, почек ограничивает применение системных глюкокортикоидов (ГК), иммуносупрессоров, генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) и малых молекул [8]. Помимо прочего, коморбидность ведет к неизбежной полипрагмазии, что потенциально повышает риск лекарственных взаимодействий [9].

Индекс коморбидности Charlson (CCI), разработанный для оценки 10-летней выживаемости, широко применяется в исследованиях (особенно при работе с большими базами данных) и демонстрирует более высокие показатели у пациентов с ВЗК по сравнению с контрольными группами [10, 11]. Однако различные коморбидные состояния редко анализируются отдельно, и это затрудняет понимание их распространенности, частоты возникновения и индивидуального влияния на исходы ВЗК.

Цель исследования – оценить распространенность и структуру сопутствующих заболеваний в разных возрастных группах у пациентов с ВЗК, определить связь ВЗК с наличием коморбидной патологии.

Материал и методы

В исследование включены две группы пациентов (сплошные выборки) – с ЯК и БК, наблюдавшихся в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко. В исследовании принимали участие пациенты старше 18 лет с верифицированным диагнозом, добровольно подписавшие информированное согласие. Проведение эпидемиологического исследования было одобрено локальным этическим комитетом (протокол № 8 от 31.08.2023).

Пациенты были разделены на подгруппы по возрасту согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): молодые люди от 18 до 44 лет, средний возраст – от 45 до 59 лет, пожилые – от 60 до 74 лет, старые – от 75 лет. Коморбидная патология установлена на основании медицинской документации, расценивалась как клинически значимая и учитывалась в случае проведения лекарственной терапии в отношении нее. Отдельно оценивались данные по наличию внекишечных проявлений.

Статистический анализ проводили при помощи программного обеспечения StatPlus (Mac Pro 2017, США). Статистические тесты проводили для двусторонней гипотезы, уровень статистической значимости принимали равным 0,05. Количественные данные представлены в виде Me [Q25; Q75] – медианы и интервального размаха (Q25; Q75 – 25-й и 75-й процентили), качественные – в виде абсолютных и относительных частот (n (%)). Нормальность распределения количественных данных определяли с помощью критерия Шапиро – Уилка. Для сравнения данных применяли критерий Манна – Уитни (для данных, распределенных по закону, отличному от нормального). Для определения влияния особенностей течения и терапевтических факторов ВЗК на коморбидную патологию использовали множественный регрессионный анализ.

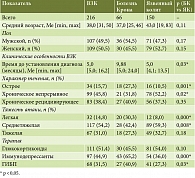

В исследовании приняли участие 216 пациентов с ВЗК. Группу ЯК составили 150 (69,4%) человек, группу БК – 66 (30,6%) человек; соотношение 2,27. Распределение по полу и возрасту в каждой из патологий сопоставимо: ЯК – 71 (47,3%) мужчина и 79 (52,7%) женщин, медиана возраста пациентов – 43,0 [19,0; 83,0] года; БК – 36 мужчин (54,5%) и 30 женщин (45,5%), медиана возраста пациентов – 37,0 [25,0; 46,0] года. Пациенты в каждой группе были разделены по возрасту (БК/ЯК): 18–44 года – 42 (63,6%) человека / 81 (54,2%) человек, 45–59 лет – 17 (25,5%) человек / 38 (25,4%) человек, 60–74 года – 4 (6,4%) человека / 25 (16,4%) человек, старше 75 лет – 3 (4,5%) человека / 6 (4,0%) человек. Обе группы сопоставимы по половозрастному составу (табл. 1).

Несмотря на схожесть групп по полу и возрасту, отмечены различия в особенностях параметров болезней (см. табл. 1). При БК выявлен более длительный срок установления диагноза по сравнению с ЯК – 9,88 месяца в сравнении с 5,0 месяца. БК характеризовалась в меньшей степени непрерывным течением по сравнению с ЯК – 31,8% в сравнении с 78%. Сопоставление оценки тяжести атаки определило превалирование среднетяжелой атаки в случае ЯК (59,3% в сравнении с 42,4%) и легкой атаки при БК (30,3% в сравнении с 8,0%). Анализ терапевтических тактик показал ожидаемое распределение: статистически достоверных различий применения ГК между БК и ЯК не выявлено, однако частота назначения иммуносупрессантов и ГИБП оказалась выше в группе БК.

Результаты исследования

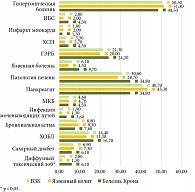

Коморбидные заболевания выявлены у 99 (66,0%) пациентов с ЯК, при этом 38% из них имели два заболевания и более. В группе БК коморбидная патология установлена у 53 (80,3%) человек, у 42,4% из которых наблюдалось сочетание нескольких нозологий.

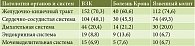

Анализ структуры коморбидных заболеваний (табл. 2, рис. 1) показал, что лидирующую позицию занимает патология органов желудочно-кишечного тракта, отличная от ВЗК: в группе БК 60,6% в сравнении с 74,6% пациентов с ЯК. Второе место – кардиоваскулярная патология: 45,5% в сравнении с 49,3% соответственно. Третьими по распространенности стали болезни органов дыхания с удельным весом 21,2% в группе БК и 20,0% в группе ЯК. Меньший вклад в структуру коморбидных заболеваний внесли патологии эндокринной и мочевыделительной систем: 13,6% в сравнении с 6,7% и 7,6% в сравнении с 6,7% соответственно.

В структуре патологии органов желудочно-кишечного тракта первую позицию по частоте занимает гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), выявленная у 46 (21,3%) пациентов с ВЗК, при этом в группе ЯК – у 30 (20%), в группе БК – у 16 (24,2%). Второе и третье место заняли такие диагнозы, как хронический панкреатит (ВЗК – 88 (40,7%) пациентов: ЯК – 65 (43,3%) пациентов, БК – 23 (34,8%) пациента) и неалкогольная жировая болезнь печени (ВЗК – 66 (30,6%) пациентов: ЯК – 43 (28,7%) пациента, БК – 23 (34,8%) пациента соответственно). Статистически значимых различий между ЯК и БК получено не было.

Кардиоваскулярная патология сопоставима в обеих группах. Лидирующее место в структуре заболеваний сердечно-сосудистой системы принадлежит гипертонической болезни: в группе ВЗК – 109 (50,5%) пациентов, в группе ЯК – 77 (51,3%) пациентов, в группе БК – 32 (48,5%) пациента. Другие патологии сердечно-сосудистой системы, в частности ишемическая болезнь сердца (ИБС) и хроническая сердечная недостаточность (ХСН), отмечены у существенно меньшей доли пациентов.

Такие частые нозологии, как бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), встречались с одинаковой частотой как при ЯК, так и при БК. Наличие БА отмечалось у 19 (8,8%) пациентов с ВЗК, при этом в группе ЯК – у 14 (9,3%) пациентов, в группе БК – у 5 (7,6%) пациентов; наличие ХОБЛ в группе ВЗК отмечено у 31 (14,4%) пациента, в группе ЯК – у 20 (13,3%) человек, в группе БК – у 11 (16,7%) человек.

Патология эндокринной системы суммарно выявлена менее чем у 10% пациентов. При этом стоит отметить, что частота встречаемости сахарного диабета сопоставима в группах ЯК и БК (11 (7,3%) пациентов в сравнении с 4 (6,1%) пациентами соответственно) и в целом по ВЗК составила 15 (6,9%) пациентов. Патология щитовидной железы установлена у 6 (2,8%) пациентов, при этом выявлены статистически значимые различия: БК чаще ассоциировалась с диффузно-токсическим зобом по сравнению с ЯК (4 (6,1%) пациента в сравнении с 2 (1,3%) пациентами соответственно, р = 0,03).

Наименее часто встречающейся коморбидной патологией стали заболевания мочевыводящей системы. Так, мочекаменная болезнь (МКБ) отмечена у 10 (4,6%) пациентов с ВЗК, при этом в группе ЯК – у 7 (4,7%) пациентов, в группе БК – у 3 (4,5%) пациентов, что сопоставимо между собой. Аналогичная частота отмечена и в отношении инфекции мочевыводящих путей: ВЗК – у 4 (1,9%) пациентов, ЯК – у 2 (1,3%) пациентов, БК – у 2 (3,0%) пациентов).

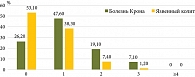

При анализе разных возрастных групп было выявлено, что различия между БК и ЯК определялись в возрастной группе 18–44 года (рис. 2): статистически достоверно коморбидную патологию выявляли у пациентов с БК по сравнению с ЯК. У пациентов старше 45 лет различий между БК и ЯК не было, и складывалась ожидаемая тенденция: по мере взросления увеличивалось число пациентов с наличием сочетанной патологии (табл. 3).

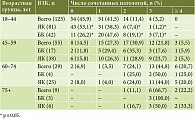

Структура коморбидной патологии у пациентов в возрастной группе 18–44 года соответствовала ранее выявленному распределению, при этом группа БК статистически значимо (p < 0,05) отличалась от группы ЯК (рис. 3). Ведущая позиция – заболевания органов желудочно-кишечного тракта, выявляемая в обеих группах (БК – 80,3%, ЯК – 48,1%). Другие нозологические единицы статистически чаще выявлялись в группе БК (БК/ЯК): гипертоническая болезнь – 7,1/0%, нарушение ритма сердца – 2,3/0%, мочекаменная болезнь – 7,1/3,7%, бронхиальная астма – 7,1/0%, сахарный диабет – 4,8/1,2%, диффузный токсический зоб – 7,1/0%.

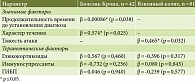

С целью определения причин различий в частоте выявления коморбидной патологии у пациентов с БК и ЯК проведено определение влияния параметров и терапевтических факторов ВЗК. Множественный регрессионный анализ выявил значимые различия изучаемых факторов при ЯК и БК: в группе ЯК единственным достоверным признаком взаимосвязи коморбидной патологии оказалась тяжесть атаки, оцениваемая по шкале Truelove – Witts (β = 0,465; p = 0,032), тогда как у пациентов с БК значимую взаимосвязь продемонстрировали продолжительность времени до установки диагноза (β = 0,00086; p = 0,038) и хроническое рецидивирующее течение БК (β = 0,574; p = 0,025). Также интересно отметить тенденции влияния проводимой терапии: при применении ГК и ГИБП реже встречалась коморбидная патология у пациентов с ЯК (β = -0,396), при БК – в случае применения иммуносупрессантов (β = -0,732); хотя ни один из этих факторов не достиг статистической значимости (табл. 4).

Обсуждение

Результаты актуальных исследований демонстрируют, что пациенты с ВЗК имеют статистически значимо более высокую частоту коморбидных состояний по сравнению с сопоставимой популяцией [12]. Несмотря на относительно широкое внедрение в клиническую практику ГИБП и базисных противовоспалительных препаратов, позволяющих повысить качество жизни пациентов, именно сопутствующая патология может стать ограничивающим фактором их применения либо и вовсе оказаться причиной инвалидизации.

Согласно проведенному анализу, доля лиц с коморбидной патологией по мере взросления пациентов лишь увеличивается. Если в возрасте 18–44 лет 26,2% пациентов с БК и 53,1% пациентов с ЯК не имели сопутствующих заболеваний, то по мере взросления популяции эти показатели стремительно сокращались (БК/ЯК): 45–59 лет – 11,8/15,8%, 60–74 года – 0/8,0%, старше 75 лет – 0/0%. Одновременно с взрослением популяции увеличивается и число пациентов, имеющих несколько коморбидных патологий с необходимостью лекарственной терапии, что повышает риски межлекарственных взаимодействий и создает определенные трудности при подборе терапии.

БК и ЯК отличаются относительно развития коморбидной патологии в группе пациентов молодого возраста: более высокая частота сопутствующих заболеваний в группе БК по сравнению с ЯК. Анализ влияния параметров и терапевтических факторов ВЗК в отношении коморбидной патологии показал: у пациентов с ЯК и коморбидной патологией значимую роль играет тяжесть атаки (β = 0,465; р = 0,032), у пациентов с БК – продолжительность недиагностированного заболевания и характер течения (β = 0,00086 при р = 0,038 и β = 0,574 при р = 0,025 соответственно). Таким образом, можно предположить, что при ЯК встречаемость коморбидных заболеваний определяется острыми параметрами, тогда как при БК – хроническими факторами. Данные находки косвенно подтверждаются (хотя и не достигли статистической значимости) влиянием назначаемой терапии: быстрый клинический эффект в случае назначения ГК и ГИБП при наличии ЯК связан с меньшим количеством сопутствующих патологий, тогда как при БК аналогичная связь определялась при использовании иммуносупрессантов.

Исследование структуры сопутствующей патологии показало лидирующие позиции других заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, что может объясняться нарушением работы вегетативной нервной системы вследствие персистирующего болевого синдрома и негативного эмоционально-психологического влияния, а также тем фактором, что пациенты с ВЗК чаще проходят эндоскопические исследования. В отношении развития других нозологий неоднократно было показано влияние хронического воспалительного фона на вовлечение смежных органов, в частности неалкогольной жировой болезни печени вне зависимости от метаболического синдрома [13].

По нашим данным, в структуре коморбидной сердечно-сосудистой патологии преобладала гипертоническая болезнь. Потенциальные механизмы, оказывающие значимое влияние, могут быть представлены развитием эндотелиальной дисфункции и ускоренным развитием атеросклероза вследствие непосредственного повреждения сосудистой стенки провоспалительными агентами, в частности фактором некроза опухоли альфа, интерлейкином 6 [14, 15].

Ожидаемое повышение уровня выявляемости сахарного диабета, обусловленного применением глюкокортикоидной терапии для индукции ремиссии, не нашло своего подтверждения по результатам нашего исследования: сахарный диабет определен у 7,6% пациентов в группе БК и 5,3% пациентов в группе ЯК без статистических различий между ними. Существующие опасения, что применение ингибиторов дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) может повышать риск развития ВЗК, не нашли своего подтверждения согласно проведенному метаанализу [16–18].

Исследование взаимосвязи патологии щитовидной железы, в частности диффузно-токсического зоба, и ВЗК показало положительную связь (отношение шансов (ОШ) 1,24; 95%-ный доверительный интервал (95% ДИ) 1,01–1,52; р = 0,041). Дальнейший анализ показал, что БК ассоциирована с более высоким риском возникновения патологического процесса в щитовидной железе, в отличие от ЯК [19]. Потенциальными механизмами, объясняющими выявленную взаимосвязь, можно считать несколько моментов: перекрестные генетические маркеры (полиморфизмы в генах PTPN22 и CTLA-4) и более широкое применение тиопуринов в лечении БК, которые увеличивают риски патологии щитовидной железы. Данные нашего исследования также подтверждают наличие статистически достоверной разницы между группами БК и ЯК – 6,1% в сравнении с 1,3% при р = 0,03.

Патология почек не имела существенного веса в структуре коморбидной патологии в нашем исследовании и чаще выявлялась по мере взросления анализируемой популяции. Однако в популяционном исследовании [20] продемонстрирована более высокая частота терминальной почечной недостаточности по сравнению с контрольной группой (ОШ 3,03 (95% ДИ 1,77–5,20)). Несмотря на многочисленные сообщения о нефротоксичности, вызванной 5-аминосалициловой кислотой, в ряде исследований не показано применение данной группы препаратов в качестве значимого фактора повреждения почек [21, 22].

Заключение

Результаты представленного исследования показывают распространение коморбидной патологии во всех возрастных группах пациентов с ВЗК, при этом определены достоверные различия между БК и ЯК у пациентов молодого возраста: в группе БК преобладала коморбидная патология по сравнению с группой ЯК. Выявлена взаимосвязь клинических особенностей ВЗК и частоты коморбидных заболеваний: при БК – продолжительность заболевания до установления диагноза и хроническое непрерывное рецидивирующее течение, при ЯК – тяжесть атаки.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

M.V. Zlobin, D.I. Abdulganieva, PhD, Prof., O.P. Alekseeva, PhD, Prof., E.N. Kolodey, PhD

Nizhny Novgorod Regional Clinical Hospital named after N.A. Semashko

Kazan State Medical University

Contact person: Maxim V. Zlobin, zlomax@list.ru

Comorbidity acquires particular significance in the context of rising morbidity among elderly patients. The presence of severe concomitant diseases can limit the use of basic anti-inflammatory drugs. Additionally, comorbidity leads to inevitable polypharmacy, which potentially increases the risk of drug interactions. The aim of the study was to assess the prevalence and structure of concomitant diseases in different age groups of patients with IBD (inflammatory bowel disease) and to determine the association between IBD and the presence of comorbid conditions. According to the analysis, the proportion of individuals with comorbid conditions increases as patients age. Among patients aged 18–44, 26.2% with Crohn’s disease (CD) and 53.1% with ulcerative colitis (UC) had no concomitant diseases. However, these rates decreased with age (CD and UC, respectively): 45–59 years – 11.8% and 15.8%, 60–74 years – 0% and 8.0%, over 75 years – 0% and 0%. An analysis of the structure of comorbid diseases revealed that gastrointestinal pathologies (other than IBD) were the most prevalent: 60.6% in the CD group compared to 74.6% in the UC group. Cardiovascular diseases ranked second: 45.5% vs 49.3%, respectively. Respiratory diseases were the third most common: 21.2% in the CD group and 20.0% in the UC group. Endocrine and urinary system disorders contributed less to the comorbidity structure: 13.6% vs 6.7% and 7.6% vs 6.7%, respectively. The study demonstrated that CD and UC differ in the frequency of comorbid conditions in younger patients (18–44 years). Specifically, a higher frequency of concomitant diseases was found in the CD group compared to UC. The investigation into the influence of IBD parameters and therapeutic factors on the development of comorbid conditions revealed differences between UC and CD: in UC, the severity of the attack played a dominant role (β = 0.465, p = 0.032), whereas in CD, the duration of undiagnosed disease and disease course were more significant (β = 0.00086 at p = 0.038 and β = 0.574 at p = 0.025).

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.