Монотерапия адалимумабом и его комбинация с азатиоприном у оперированных пациентов с болезнью Крона

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Цель исследования – сравнение эффективности биологической терапии и ее комбинации с иммуносупрессорами в качестве противорецидивной терапии БК.

Материал и методы. В Национальном медицинском исследовательском центре колопроктологии им. А.Н. Рыжих был проведен ретроспективный анализ эффективности адалимумаба и его комбинации с азатиоприном у 120 пациентов после илеоцекальной резекции и правосторонней гемиколэктомии с 2017 по 2022 г. Независимо от ранее проводимой терапии после хирургического лечения пациенты были распределены по 60 лиц в каждую группу. Клиническую оценку активности заболевания проводили через 3, 6 и 12 месяцев после операции, лабораторную динамику оценивали через 0, 3, 6 и 12 месяцев, а инструментальную оценку проводили через 6 и 12 месяцев.

Результаты. Комбинированная терапия адалимумабом с азатиоприном оказалась на 21,7% эффективнее, чем монотерапия адалимумабом в качестве профилактики послеоперационных рецидивов (ПОР) БК (р = 0,001).

Заключение. Данные представленного исследования продемонстрировали эффективность комбинированной терапии (адалимумаб + азатиоприн) для профилактики ПОР БК. Также важно отметить, что активный эндоскопический мониторинг является неотъемлемым атрибутом в ведении пациентов в послеоперационный период. С учетом полученных результатов можно сделать вывод, что контрольную илеоколоноскопию следует проводить не позднее 12 месяцев после операции для своевременной оптимизации терапии, что не противоречит клиническим рекомендациям Российской Федерации по болезни Крона.

Цель исследования – сравнение эффективности биологической терапии и ее комбинации с иммуносупрессорами в качестве противорецидивной терапии БК.

Материал и методы. В Национальном медицинском исследовательском центре колопроктологии им. А.Н. Рыжих был проведен ретроспективный анализ эффективности адалимумаба и его комбинации с азатиоприном у 120 пациентов после илеоцекальной резекции и правосторонней гемиколэктомии с 2017 по 2022 г. Независимо от ранее проводимой терапии после хирургического лечения пациенты были распределены по 60 лиц в каждую группу. Клиническую оценку активности заболевания проводили через 3, 6 и 12 месяцев после операции, лабораторную динамику оценивали через 0, 3, 6 и 12 месяцев, а инструментальную оценку проводили через 6 и 12 месяцев.

Результаты. Комбинированная терапия адалимумабом с азатиоприном оказалась на 21,7% эффективнее, чем монотерапия адалимумабом в качестве профилактики послеоперационных рецидивов (ПОР) БК (р = 0,001).

Заключение. Данные представленного исследования продемонстрировали эффективность комбинированной терапии (адалимумаб + азатиоприн) для профилактики ПОР БК. Также важно отметить, что активный эндоскопический мониторинг является неотъемлемым атрибутом в ведении пациентов в послеоперационный период. С учетом полученных результатов можно сделать вывод, что контрольную илеоколоноскопию следует проводить не позднее 12 месяцев после операции для своевременной оптимизации терапии, что не противоречит клиническим рекомендациям Российской Федерации по болезни Крона.

![Таблица 2. Расчет индекса Харви – Брэдшоу [по 9]](/upload/resize_cache/iblock/e42/195_350_1/Poletova2.jpg)

![Таблица 3. Простая эндоскопическая шкала БК (SES-CD) [по 10]](/upload/resize_cache/iblock/bc5/195_350_1/Poletova3.jpg)

![Таблица 4. Простая эндоскопическая шкала БК [по 10]](/upload/resize_cache/iblock/347/195_350_1/Poletova4.jpg)

Введение

Вопреки совершенствованию диагностики и появлению новых классов препаратов, вопрос о послеоперационной профилактике рецидивов болезни Крона (БК) остается чрезвычайно актуальным. При БК очень высока вероятность развития осложнений в ходе прогрессирования заболевания, и почти 80% пациентов требуется хирургическое лечение в связи с развитием осложнений [1]. К сожалению, оперативное вмешательство не излечивает от болезни: примерно у 70% пациентов развивается эндоскопический рецидив в течение одного года после операции, а в дальнейшем около трети из числа этих пациентов может понадобиться повторное хирургическое вмешательство в связи с развитием осложнений, что, в свою очередь, может снизить качество жизни [2]. Метаанализ, проведенный в 2019 г., доказал превосходство тиопуринов в поддержке хирургически индуцированной ремиссии, но для развития терапевтического эффекта необходимо около трех месяцев приема препарата, вдобавок имеется высокий риск нежелательных явлений [3]. Что касается генно-инженерной биологической терапии, то, в частности, инфликсимаб и его комбинация с тиопуринами доказали высокую эффективность в отношении профилактики послеоперационных рецидивов (ПОР) БК [4–6]. В то же время была доказана эффективность применения адалимумаба, при этом нет данных об эффективности комбинации адалимумаба с тиопуринами в качестве профилактики ПОР [7]. Данные об эффективности использования ведолизумаба и устекинумаба остаются весьма спорными в отношении ПОР [8]. Более того, информация об использовании упадацитиниба для профилактики ПОР отсутствует. На сегодняшний день нет единой точки зрения о наиболее эффективном препарате или комбинации препаратов, а также не создан оптимальный алгоритм послеоперационного ведения пациентов с БК, что инициировало настоящее исследование.

Цель исследования – сравнение эффективности биологической терапии и ее комбинации с иммуносупрессорами в качестве противорецидивной терапии БК.

Материал и методы

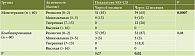

В Национальном медицинском исследовательском центре колопроктологии им. А.Н. Рыжих был проведен ретроспективный анализ эффективности адалимумаба и его комбинации с азатиоприном у 120 пациентов после илеоцекальной резекции и правосторонней гемиколэктомии с 2017 по 2022 г. Основные клинико-демографические параметры представлены в табл. 1.

В исследование были включены пациенты старше 18 лет с подтвержденным диагнозом БК и с отсутствием воспалительных изменений в зоне анастомоза и вблизи него после оперативного вмешательства. Не включали пациентов с наличием предыдущих операций на кишечнике в анамнезе, с локализацией воспалительных изменений в тощей кишке, беременных и кормящих женщин. Независимо от ранее проводимой терапии после хирургического лечения пациенты были распределены по 60 лиц в каждую группу.

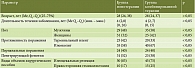

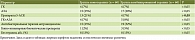

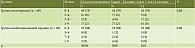

Клиническую оценку активности заболевания проводили через 3, 6 и 12 месяцев после операции, лабораторную динамику оценивали через 0, 3, 6 и 12 месяцев, а инструментальную оценку проводили через 6 и 12 месяцев. Для клинической оценки использовали критерии Харви – Брэдшоу, которые расшифровываются следующим образом: сумма ≤ 4 – ремиссия; 5–6 – легкая атака; 7–8 – среднетяжелая атака; ≥ 9 – тяжелая атака (табл. 2) [9]. Для инструментальной оценки использовали простую эндоскопическую шкалу SES-CD (табл. 3, 4). Активность воспалительного процесса по SES-CD интерпретируется следующим образом: ремиссия – 0–2 балла; минимальная активность – 3–6 баллов, умеренная активность – 7–15 баллов, высокая активность – > 16 баллов [10].

Все данные были внесены в электронную таблицу Microsoft Excel, далее проводили статистическую обработку на базе редактора RStudio 2024.04.2 (Build 764 © 2009–2024 Posit Software, PBC) и библиотеки gtsummary версии 2.0.4. Статистические различия между независимыми выборками по категориальным признакам рассчитывали с помощью критерия χ2 с поправкой Йейтса при ожидаемых частотах ≥ 5, в иных случаях применяли точный критерий Фишера. Распределение непрерывных данных оценивали с помощью теста Шапиро – Уилка. Для поиска статистических различий между независимыми выборками по количественным признакам был использован t-критерий Стьюдента при условии нормального распределения признака или критерий суммы рангов Уилкоксона при распределении признака, отличного от нормального. Для сравнения количественных признаков на двух этапах исследования (зависимые выборки) использовали критерий Уилкоксона. При сравнении количественных признаков на трех и более этапах наблюдения применяли критерий Фридмана. Для сравнения зависимых групп по порядковым категориальным признакам использовали точный тест Фишера. Для устранения эффекта множественных сравнений использовали поправку Бенжамини – Хохберга. Для двух групп статистически значимые различия при 5%-ной ошибке первого рода соответствовали р < 0,05.

Результаты

Сравнительный анализ обеих групп показал однородность по основным клинико-демографическим параметрам (табл. 1). Аналогичное сравнение было проведено по видам консервативной терапии до проведения оперативного вмешательства (табл. 5), которое показало однородность по всем показателям, за исключением применения препаратов группы 5-АСК, но это никак не повлияло на качество дальнейшего статистического анализа.

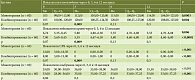

При анализе клинической активности в группах (табл. 6) было отмечено достоверное уменьшение тяжести клинической активности в группе комбинированной терапии к 12-му месяцу (р = 0,01).

При анализе лабораторной динамики в группах (табл. 7) отмечаются более высокие показатели уровня гемоглобина в группе комбинированной терапии к третьему месяцу наблюдения (р = 0,009), однако эти различия нивелировались к шестому месяцу (p = 0,13) и оставались статистически неизмененными к 12-му месяцу (p = 0,3). При более подробном анализе установлено, что вышеуказанные изменения были обусловлены недостаточной коррекцией препаратами железа в предоперационном и послеоперационном периодах. Кроме того, внутри каждой группы было отмечено достоверное увеличение уровня гемоглобина к 12-му месяцу (p < 0,05). При сравнении медиан лейкоцитов, С-реактивного белка (СРБ) и альбумина на всех точках контроля – 0, 3, 6 и 12 месяцев – статистических отклонений в группах не было обнаружено, за исключением достоверно выявленной нормализации уровня СРБ к шестому месяцу наблюдений между группами. При этом отмечалось достоверное снижение уровней лейкоцитов и СРБ, а также увеличение уровня альбумина внутри групп к 12-му месяцу проводимого лечения (p < 0,05), что нашло отражение в показателях клинической активности.

Анализ сравнения показателей эндоскопической активности SES-CD показал статистическую разницу между группами через 12 месяцев: было установлено преобладание частоты эндоскопической ремиссии в группе комбинированной терапии (p = 0,02). Анализ эндоскопической активности внутри групп в группе монотерапии (p = 0,0007) показал значимое увеличение эндоскопической активности к 12-му месяцу наблюдений (табл. 8).

Обсуждение

Для предотвращения возникновения ПОР БК активно изучаются различные классы препаратов, но эти данные разнородны и единичны. Один из главных вопросов в современной гастроэнтерологии заключается в необходимости комбинации ингибиторов фактора некроза опухоли α с тиопуринами. На текущий момент доказана высокая эффективность комбинации инфликсимаба с тиопуринами для ПОР БК [6]. Также имеются данные о положительном фармакокинетическом эффекте добавления азатиоприна к терапии инфликсимабом, в то время как не было выявлено фармакокинетического взаимодействия между адалимумабом и азатиоприном [11, 12]. Что касается прямого сравнения эффективности монотерапии адалимумабом и его комбинации с азатиоприном, то существует единственное проспективное рандомизированное исследование пациентов, не подвергшихся операции, в котором показатели эффективности неимели значимых различий, но при этом в группе комбинированной терапии эндоскопическая ремиссия наступила раньше, чем в группе монотерапии [13]. В нашем исследовании оценивали эффективность терапии адалимумабом и его комбинации с азатиоприном у пациентов после илеоцекальной резекции и правосторонней гемиколэктомии, которые были выполнены по поводу осложнений БК. По результатам исследования комбинированная терапия адалимумабом с азатиоприном оказалась на 21,7% эффективнее, чем монотерапия адалимумабом в качестве профилактики ПОР БК (р = 0,001).

Заключение

Данные представленного исследования продемонстрировали эффективность комбинированной терапии (адалимумаб + азатиоприн) для профилактики ПОР БК. Также важно отметить, что активный эндоскопический мониторинг является неотъемлемым атрибутом в ведении пациента в послеоперационный период. С учетом полученных результатов можно сделать вывод, что контрольную илеоколоноскопию следует проводить не позднее 12 месяцев после операции для своевременной оптимизации терапии, что не противоречит клиническим рекомендациям Российской Федерации по болезни Крона [14]. В настоящее время большинство исследований по эффективности применяемой терапии проводили в основном у неоперированных лиц. При этом существует проблема в исследованиях по послеоперационной профилактике рецидивов БК, все исследования весьма разнообразны по дизайну, что затрудняет их сравнение и анализ, а также возможность сделать однозначное заключение. В связи с этим необходимо проведение множества сопоставимых исследований для выполнения качественного метаанализа.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

A.V. Poletova, O.V. Knyazev, PhD

Ryzhikh National Medical Research Centre of Coloproctology, Moscow

A.S. Loginov Moscow Clinical Scientific Center

Contact person: Anna Vladimirovna Poletova, poletova_av@gnck.ru

In spite of improvement of diagnostic capabilities and the emergence of new drug classes, the issue of postoperative recurrence prevention of Crohn's disease (CD) remains extremely relevant. CD has a very high probability developing of complications during the progression of the disease, and almost 80% of patients require surgical treatment due to the development of complications. Unfortunately, surgery does not cure the disease: approximately 70% of patients develop an endoscopic relapse within one year after surgery, and later about a third of these patients may require repeat surgery, which, in turn, may reduce their quality of life.

The aim of the study was to compare the effectiveness of biological therapy and its combination with immunosuppressants as an anti-relapse therapy for CD.

Material and methods. The Ryzhykh National Medical Research Center of Coloproctology conducted a retrospective analysis of the effectiveness of adalimumab and its combination with azathioprine in 120 patients after ileocecal resection and right-sided hemicolectomy from 2017 to 2022. Regardless of previous therapy after surgical treatment, patients were divided into 60 individuals in each group. Clinical assessment of disease activity was performed at 3, 6, and 12 months after surgery, laboratory dynamics was evaluated at 0, 3, 6, and 12 months, and instrumental assessment was performed at 6 and 12 months.

Results. Studies show that combination therapy with adalimumab and azathioprine is 21.7% more effective than adalimumab monotherapy in preventing postoperative Crohn’s disease recurrence (POR) (p = 0.001).

Conclusion. The data from the presented study demonstrated the effectiveness of combination therapy (adalimumab + azathioprine) for the prevention of CD POR. It is also important to note that active endoscopic monitoring is an essential attribute in the management of patients during the postoperative period. Taking into account the obtained results, we can conclude that control ileocolonoscopy should be performed no later than 12 months after surgery for timely optimization of therapy, what does not contradict the clinical guidelines for Crohn's disease in the Russian Federation.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.