Жидкостная биопсия как современный метод ранней диагностики опухолей головного мозга

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Жидкостная биопсия (ЖБ) – современный метод, получивший развитие в последнее десятилетие. Первые фундаментальные статьи американских и европейских авторов о применении данного метода в диагностике опухолей головного мозга, в том числе метастатических, были опубликованы в 2017 г. [1–3]. ЖБ – высокотехнологичный неинвазивный метод диагностики, использующий образцы жидкостей организма, обычно крови, для обнаружения и анализа фрагментов опухолевой ДНК, циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) и других биомаркеров, выделяемых раковыми клетками.

Для эффективной терапии, в частности фармакотерапии, крайне важна своевременная диагностика заболевания. В случае опухолевого процесса первостепенное значение имеют его раннее выявление и консультация с нейрохирургами.

Несмотря на существенный прогресс в развитии визуализационных и молекулярных методов, злокачественные новообразования центральной нервной системы нередко выявляют на продвинутых стадиях, когда возможности эффективного лечения ограниченны. Морфологическая верификация, будучи золотым стандартом, сопряжена с рядом серьезных трудностей: требует инвазивного вмешательства, технически невыполнима при локализации в функционально значимых зонах и нередко дает неполную информацию о молекулярной гетерогенности опухоли.

Возрастающий интерес к малоинвазивным технологиям обусловлен потребностью в инструменте, способном одновременно выявлять молекулярные аномалии, отслеживать динамику заболевания и минимизировать риски в процессе диагностического поиска в каждом конкретном случае. В данном аспекте ЖБ представляет клинически значимую альтернативу традиционным методам. Ее суть заключается в анализе циркулирующих биомаркеров опухоли, таких как свободная опухолевая ДНК, РНК, внеклеточные везикулы и циркулирующие опухолевые клетки, обнаруживаемые в крови, ликворе и других биологических жидкостях. Указанные компоненты несут в себе информацию о генетическом и эпигенетическом профиле опухоли, а также отражают изменения, происходящие в ответ на терапию.

Особое значение ЖБ имеет при опухолях головного мозга, когда получение образцов ткани сопряжено с высоким риском, а неинвазивные методы – с ограниченной разрешающей способностью. Биомаркеры, выделяемые в системный кровоток или спинномозговую жидкость, могут не только сигнализировать о наличии злокачественного процесса, но и указывать на ключевые молекулярные нарушения, в том числе мутации в генах IDH1, EGFR, MGMT, а также на характерные изменения в экспрессии микроРНК. Кроме того, метод ЖБ позволяет улавливать минимальные остаточные очаги опухоли, что открывает возможности для раннего вмешательства и коррекции лечения.

С развитием секвенирования нового поколения и методов эпигенетического анализа ЖБ начали рассматривать как универсальный скрининговый и прогностический инструмент. Однако ее внедрение в клиническую практику при опухолях центральной нервной системы требует четкого понимания биологических особенностей циркуляции опухолевого материала, отработанных стандартов выделения, а также междисциплинарного подхода к интерпретации результатов.

Применение ЖБ в диагностике опухолей головного мозга обусловлено достижениями молекулярной онкологии и клинической потребностью в неинвазивных технологиях. Метод основан на выявлении опухолевых биомаркеров, циркулирующих в биологических жидкостях: плазме крови, спинномозговой жидкости, а также моче и слюне (реже). В контексте нейроонкологии приоритетным источником считается цереброспинальная жидкость, поскольку она напрямую отражает метаболическую и молекулярную активность опухолей, минуя гематоэнцефалический барьер. Однако сложность ее получения ограничивает применение метода, особенно в амбулаторных условиях, что усиливает интерес к исследованию плазмы крови.

Основными объектами анализа являются циркулирующая свободная ДНК, циркулирующая опухолевая ДНК (цоДНК), микроРНК, внеклеточные везикулы и ЦОК. ЦоДНК представляет собой фрагментированные молекулы ДНК, высвобождаемые из опухолевых клеток в результате апоптоза, некроза или активной секреции. При глиобластоме содержание цоДНК в плазме и ликворе может коррелировать с размером и метаболической активностью опухоли, а также с ее молекулярным профилем. Например, мутации в IDH1, EGFRvIII, метилирование промотора MGMT и делеции 1p/19q можно зафиксировать с помощью высокочувствительных методов секвенирования даже при низкой концентрации молекулярного материала [4].

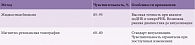

Особый интерес представляют неклеточные везикулы, в частности экзосомы. Эти мембранные наноструктуры транспортируют белки, ДНК и РНК, включая опухолеспецифичные микроРНК, и способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и попадать в системный кровоток. Как известно, количественный и молекулярный состав экзосом изменяется под влиянием терапии, что делает их перспективным биомаркером для мониторинга заболевания. Повышение уровней miR-21 и miR-10b в экзосомах спинномозговой жидкости ассоциировано с рецидивом глиобластомы, тогда как их снижение отражает положительный терапевтический ответ. Чувствительность жидкостной биопсии в выявлении рецидива значительно превышает показатели стандартной МРТ (таблица), что подчеркивает ее клиническую ценность при динамическом наблюдении [4].

ЦОК встречаются в периферической крови редко, однако в случае их обнаружения можно говорить об активном метастатическом процессе. При опухолях головного мозга метастазирование ограничено гематоэнцефалическим барьером, но ЦОК выявляются у 20–40% пациентов с глиобластомой, особенно при прогрессирующем течении. Для идентификации этих клеток применяются методы флуоресцентной микроскопии, иммуномагнитной сепарации и FISH-гибридизации. Наличие ЦОК, характеризующихся анеуплоидией по хромосоме 8, коррелирует с агрессивностью опухоли и формированием терапевтической резистентности [4, 5].

Дополнительным диагностическим потенциалом обладают микроРНК, особенно при анализе их экспрессии в плазме. Биогенез микроРНК связан с онкогенезом, поскольку эти молекулы регулируют транскрипцию генов, контролирующих клеточную пролиферацию, ангиогенез и апоптоз. Установлено, что уровень микроРНК, таких как miR-155-5p, miR-19b-3p и miR-125b-5p, статистически значимо выше у пациентов с опухолями головного мозга по сравнению со здоровыми людьми. Таким образом, микроРНК можно рассматривать не только как маркеры опухоли, но и как потенциальные индикаторы терапевтической резистентности, особенно в условиях воздействия радиации или таргетной терапии [6].

Метод ЖБ демонстрирует высокую эффективность не только на этапе первичной диагностики, но и при динамическом мониторинге состояния пациента. Количественные и качественные изменения исследуемых маркеров позволяют зафиксировать прогрессирование опухоли или рецидив еще до появления клинических симптомов. Применение многоцелевых диагностических панелей, таких как CancerSEEK, обеспечивает чувствительность в диапазоне 60–90% при опухолях стадий I–III. Сопоставимые результаты демонстрирует и тест Galleri, основанный на эпигенетическом анализе метилирования ДНК: при высокой специфичности (до 99,3%) он позволяет выявлять молекулярные сигналы опухоли даже на доклиническом уровне [7].

Отдельное направление исследований связано с анализом митохондриальной ДНК (мтДНК), фрагменты которой присутствуют в плазме крови при опухолях с высоким уровнем клеточного метаболизма. Установлена связь между уровнем циркулирующей мтДНК и ответом на химиотерапию. Снижение концентрации мтДНК после введения таргетных препаратов, например эрлотиниба, может указывать на чувствительность опухоли, в то время как сохранение или повышение – на формирующуюся резистентность. Кроме того, высокая вариабельность копий мтДНК наблюдается при глиобластоме, что можно использовать для мониторинга эффективности лечения и стратификации риска [6].

Вопрос стандартизации ЖБ остается открытым. Показатели чувствительности и специфичности зависят от качества образцов, времени транспортировки, используемой платформы секвенирования и методики экстракции нуклеиновых кислот. Существенную роль играет и локализация опухоли: при близости к ликворному пространству содержание молекулярных маркеров в цереброспинальной жидкости значительно выше, чем в периферической крови. Это требует повышенного внимания при интерпретации данных, особенно в рамках дифференциальной диагностики и прогнозирования [5].

Современные данные подтверждают, что ЖБ можно использовать в качестве дополнения к нейровизуализации, что позволяет снизить количество ложноотрицательных заключений и динамически адаптировать терапевтический протокол. Особенно перспективным представляется совмещение ЖБ с технологиями машинного обучения и биоинформатики для построения индивидуальных траекторий терапии на основе профиля опухоли. Интеграция метода в рутинную клиническую практику требует унификации протоколов, мультицентровых клинических валидаций и наличия достаточной нормативной базы, однако научные предпосылки для этого уже сформированы [8].

ЖБ признана важным направлением молекулярной диагностики опухолей головного мозга, обладающим клинической значимостью и представляющим интерес для дальнейших исследований. Использование анализа циркулирующих биомаркеров в крови и спинномозговой жидкости позволяет выявлять молекулярные характеристики опухоли в отсутствие инвазивного вмешательства. Метод помогает диагностировать злокачественные процессы, прогнозировать ответ на терапию, включая фармакотерапию, например химиотерапию, отслеживать динамику заболевания и фиксировать рецидив на доклиническом этапе.

Максимальная информативность достигается при использовании комплексного подхода, включающего анализ цоДНК, микроРНК и внеклеточных везикул. Выявлены биомаркеры с высокой чувствительностью и специфичностью в отношении агрессивных форм опухолей центральной нервной системы, включая глиобластому. Отдельную ценность представляет мониторинг терапевтической резистентности по уровню митохондриальной ДНК и экспрессии микроРНК.

На данном этапе метод требует стандартизации процедур выделения и анализа биоматериала, а также согласования диагностических критериев на международном уровне. Ключевыми направлениями дальнейших исследований остаются расширение доказательной базы и внедрение жидкой биопсии как инструмента персонализированного наблюдения в рамках онкологической маршрутизации пациентов.

Сегодня множество исследований и публикаций посвящается использованию ЖБ в диагностике не только опухолевых, но и нейродегенеративных заболеваний, например болезни Альцгеймера [9, 10]. Целесообразно применение ЖБ в комбинации с другими современными методами, в частности с фокусированным ультразвуком [11]. В данном аспекте особого внимания заслуживает систематический обзор британских авторов [12], опубликованный весной 2025 г. В клинической перспективе ЖБ способна дополнить традиционные методы, особенно в ситуациях, когда инвазивная биопсия невозможна или сопряжена с высоким риском. С учетом высокой биологической информативности и потенциальной воспроизводимости получаемых результатов данная технология может стать обязательным элементом нейроонкологической диагностики.

C. Stephanas, L.R. Akhmadeeva, PhD, Prof.

Bashkir State Medical University

Russian Railways-Medicine Clinical Hospital, Ufa

Academy of Sciences of Bashkortostan Republic

Contact person: Leila R. Akhmadeeva, Leila_ufa@mail.ru

The possibilities of liquid biopsy (LB) as a noninvasive method for early detection of brain tumors are analyzed. The molecular mechanisms underlying the method, the types of biomarkers used, as well as modern technological approaches to their identification are considered. The diagnostic and prognostic advantages of LB over traditional invasive methods are highlighted. Data on the clinical application of the analysis of circulating tumor DNA, microRNA, extracellular vesicles and tumor cells are presented. The necessity of standardization of procedures and further clinical trials for the integration of LB into the practice of personalized oncology is substantiated.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.