Трудности диагностики инсульта у пациентов молодого возраста

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Материал и методы. В исследовании участвовало 77 пациентов в возрасте до 45 лет, поступивших в ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова» ДЗМ за период с 1 октября 2023 г. по 30 сентября 2024 г. с направительным диагнозом ОНМК. Диагноз был подтвержден у 57 (74%) пациентов. Они составили первую группу. У 20 (26%) пациентов второй группы после дополнительного обследования был установлен другой диагноз. Всем участникам исследования выполнено обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендациями.

Результаты. Наиболее частыми масками инсульта (МИ) оказались периферические вестибулярные синдромы и функциональные расстройства. Пациенты с МИ были младше больных инсультом (35,25 ± 6,7 и 41,04 ± 4,4 года соответственно; p > 0,05). Среди пациентов с МИ женщин насчитывалось 55%, среди пациентов с инсультом – 22,8% (p < 0,05). Уровень среднего артериального давления на момент появления жалоб у больных инсультом составил 148,8 ± 12,4 мм рт. ст., диастолического – 86,2 ± 6,5 мм рт. ст., у пациентов с МИ – 128,6 ± 7,5 (p < 0,05) и 79,2 ± 6,3 мм рт. ст. (p > 0,05) соответственно. Представленность коморбидных заболеваний у пациентов с инсультом оказалась в 1,7 раза больше, чем у пациентов с МИ (значения по шкале Чарлсона – 3,53 ± 1,4 и 2,1 ± 1,9; p < 0,05).

Заключение. Наиболее частыми МИ у молодых пациентов являются вестибулярные и функциональные расстройства, что необходимо учитывать при проведении дифференциальной диагностики непосредственно во время госпитализации.

Материал и методы. В исследовании участвовало 77 пациентов в возрасте до 45 лет, поступивших в ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова» ДЗМ за период с 1 октября 2023 г. по 30 сентября 2024 г. с направительным диагнозом ОНМК. Диагноз был подтвержден у 57 (74%) пациентов. Они составили первую группу. У 20 (26%) пациентов второй группы после дополнительного обследования был установлен другой диагноз. Всем участникам исследования выполнено обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендациями.

Результаты. Наиболее частыми масками инсульта (МИ) оказались периферические вестибулярные синдромы и функциональные расстройства. Пациенты с МИ были младше больных инсультом (35,25 ± 6,7 и 41,04 ± 4,4 года соответственно; p > 0,05). Среди пациентов с МИ женщин насчитывалось 55%, среди пациентов с инсультом – 22,8% (p < 0,05). Уровень среднего артериального давления на момент появления жалоб у больных инсультом составил 148,8 ± 12,4 мм рт. ст., диастолического – 86,2 ± 6,5 мм рт. ст., у пациентов с МИ – 128,6 ± 7,5 (p < 0,05) и 79,2 ± 6,3 мм рт. ст. (p > 0,05) соответственно. Представленность коморбидных заболеваний у пациентов с инсультом оказалась в 1,7 раза больше, чем у пациентов с МИ (значения по шкале Чарлсона – 3,53 ± 1,4 и 2,1 ± 1,9; p < 0,05).

Заключение. Наиболее частыми МИ у молодых пациентов являются вестибулярные и функциональные расстройства, что необходимо учитывать при проведении дифференциальной диагностики непосредственно во время госпитализации.

Инсульт (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК) остается одной из основных причин смерти и стойкой инвалидизации в большинстве стран [1, 2]. Вследствие влияния ряда эпидемиологических факторов, включая увеличение в популяции доли лиц пожилого и старческого возраста, неблагоприятное воздействие окружающей среды, недостаточно эффективный контроль факторов сердечно-сосудистого риска, бремя болезни, обусловленное ОНМК, скорее всего, будет исключительно высоким.

За последние десятилетия в клиническую практику были внедрены эффективные методы устранения тромба, вызвавшего ОНМК, за счет его механического удаления из просвета сосуда (тромбоэктомия, ТЭ) или применения тромболитических препаратов (тромболитическая терапия, ТЛТ) [3]. Указанные подходы весьма эффективны и обеспечивают не только высокую выживаемость пациентов, но и существенное снижение степени инвалидизации. Вместе с тем одним из основных условий эффективности и безопасности ТЛТ и ТЭ является их выполнение в максимально ранний после развития окклюзии сосуда срок (в пределах терапевтического окна). В связи с этим крайне важны своевременная диагностика ОНМК, установление причины и патогенетического подтипа ишемического инсульта, дифференциальная диагностика с целью исключения других заболеваний и патологических состояний, имеющих сходную с ОНМК клиническую картину. Несмотря на доступность в большинстве лечебных учреждений современных эффективных диагностических инструментов, клиническая диагностика ОНМК играет важную роль, поскольку позволяет предположить сосудистый характер патологического процесса и определить круг заболеваний, требующих дифференциальной диагностики.

Ситуация, когда синдром острого поражения центральной нервной системы проявляется клинической картиной, сходной с таковой при ОНМК, – не редкость. Имеющаяся симптоматика, анамнестические сведения, наличие факторов риска определенных заболеваний не позволяют подтвердить или исключить ОНМК. В этом случае точность установления характера заболевания и оптимальной терапевтической тактики определяется правильно выбранным направлением диагностического поиска и адекватным объемом лабораторно-инструментального обследования. Состояния, клиническая картина которых сходна с таковой ОНМК, традиционно называют масками инсульта (МИ) (имитаторы инсульта; в англоязычной литературе используется термин stroke chameleons – инсульт-хамелеон) [4–6].

В последние годы проведен ряд исследований, посвященных анализу отдельных форм МИ, трудностей их выявления, оптимальных диагностических подходов [7–9]. Тем не менее, как показывает реальная клиническая практика, осведомленность специалистов о проблеме МИ недостаточна. Кроме того, сведений о проявлении МИ у пациентов разных возрастных групп, в частности молодого возраста, немного.

Цель – определить частоту и характер состояний, имитирующих ОНМК, у пациентов молодого возраста.

Материал и методы

Методом сплошной выборки проанализированы результаты клинико-инструментального обследования всех пациентов молодого возраста, экстренно доставленных в ГКБ им. В.М. Буянова с направительным диагнозом ОНМК в течение календарного года. В период с 1 октября 2023 г. по 30 сентября 2024 г. было госпитализировано 77 пациентов в возрасте до 45 лет с направительным диагнозом ОНМК. Диагноз был подтвержден у 57 (74%) пациентов. Они составили первую группу. У 20 (26%) пациентов второй группы после дополнительного обследования был установлен другой диагноз.

Критерии включения в исследование:

- возраст 18–45 лет включительно;

- диагноз ОНМК как причина госпитализации.

Критерии невключения:

- возраст менее 18 или более 45 лет;

- острая черепно-мозговая травма, инфекционные и воспалительные заболевания, послужившие основанием для настоящей госпитализации;

- острые экзо- и эндогенные интоксикации, сопровождающиеся снижением уровня бодрствования.

Исследование получило одобрение Этического комитета ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.

Клинико-инструментальное и лабораторное обследование при госпитализации проводилось в соответствии с действующими клиническими рекомендациями и включало нейровизуализацию (компьютерная томография (КТ) головного мозга, ультразвуковая допплерография магистральных артерий головы, электрокардиограмма), клинический и биохимический анализы крови, консультации кардиолога и реаниматолога [10]. При необходимости дифференциальной диагностики выполнялась магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, в том числе с контрастным усилением, осуществлялись консультации профильных специалистов (отоларинголога, психиатра, травматолога и проч.) в зависимости от характера и выраженности неврологического дефицита.

Выраженность неврологического дефицита оценивали по шкале тяжести инсульта национальных институтов здоровья США (NIHSS). Уровень коморбидности определяли по шкале Чарлсона. Оценивали также половозрастные характеристики пациентов, особенности клинических проявлений, уровень артериального давления (АД). Состояние больных оценивали на момент госпитализации и после выписки из стационара.

Статистический анализ проводили с использованием программного пакета SPSS 20.1. Данные представлены в виде абсолютных значений и частот (проценты), а также среднего и стандартного отклонения (M ± SD). Отличия считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты

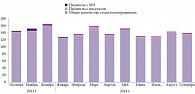

Общее число госпитализированных, количество пациентов с ОНМК и МИ за каждый месяц периода наблюдения представлены на рис. 1.

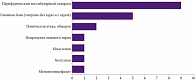

Наиболее распространенными МИ в рассматриваемой когорте больных оказались периферический вестибулярный синдром (9 (45%)), цефалгический синдром (5 (25%)), панические атаки/синкопальные состояния (3 (10%)). Значительно реже встречались паралич Белла, миастения, ботулизм, менингоэнцефалит (по одному пациенту, 5%) (рис. 2).

У пациентов с ОНМК при госпитализации и выписке отмечались более высокие значения по NIHSS (7,37 ± 4,28 балла при поступлении, 1,8 ± 3,87 балла при выписке), чем у пациентов с МИ (3,63 ± 2,04 и 0,45 ± 1,05 балла соответственно) (отличия статистически значимы; p < 0,05). Пациенты с МИ были младше пациентов с инсультом – 35,25 ± 6,7 и 41,04 ± 4,4 года соответственно (p > 0,05). Среди пациентов с МИ женщин насчитывалось 11 (55%), среди пациентов с инсультом – 12 (22,8%) (p < 0,05). Уровень среднего АД на момент появления жалоб у больных инсультом составил 148,8 ± 12,4 мм рт. ст., диастолического – 86,2 ± 6,5 мм рт. ст., у пациентов с МИ – 128,6 ± 7,5 (p < 0,05) и 79,2 ± 6,3 мм рт. ст. (p > 0,05) соответственно.

Основными клиническими проявлениями у пациентов с ОНМК были субъективные и объективные признаки очагового нарушения функций центральной нервной системы: односторонние парез и/или гипестезия, асимметрия и/или гипестезия лица, нарушение речи по типу афазии. Наиболее частыми жалобами при МИ были головокружение (как системного, так и несистемного характера), неустойчивость при стоянии или ходьбе, головная боль, тошнота. Указанные жалобы и клиническая картина соответствовали периферическому вестибулярному и цефалгическому синдромам, которые были подтверждены результатами дополнительных клинико-инструментальных обследований и динамического наблюдения и чаще отмечались у пациентов с МИ (до 70%).

Представленность коморбидных заболеваний у пациентов с инсультом оказалась в 1,7 раза больше, чем у пациентов с МИ (значения по шкале Чарлсона – 3,53 ± 1,4 и 2,1 ± 1,9 соответственно; p < 0,05).

Обсуждение

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что экстренная диагностика ОНМК остается важной и сложной задачей, требующей достаточной квалификации специалистов скорой медицинской помощи, оперативного определения объема клинико-инструментального обследования и его реализации.

Постановка диагноза ишемического инсульта в течение четырех с половиной часов от момента возникновения острой неврологической симптоматики позволяет отобрать потенциальных кандидатов для проведения ТЛТ или ТЭ. В рамках неотложной помощи инсульт подтверждается с помощью КТ головного мозга без контрастного усиления ввиду ее широкой доступности и высокой скорости выполнения, а также экономической целесообразности. В отсутствие изменений на КТ проводится дифференциальная диагностика между ОНМК и МИ с использованием других диагностических методов. Симптомы данных состояний могут быть схожими, что приведет к неадекватному распределению материальных затрат [2, 7, 10]. По данным литературы, непосредственно на момент госпитализации неверный диагноз ишемического инсульта имеет место в 17% состояний, мимикрирующих под инсульт [6].

В нашем исследовании диагностические сложности в основном были связаны с периферическими вестибулярными синдромами. Универсальных дифференциально-диагностических клинических критериев ОНМК и МИ, к сожалению, не существует. Выбор клинических и параклинических тестов определяется характером неврологической симптоматики. Так, в случае проведения дифференциальной диагностики между ОНМК и вестибулярными и атактическими нарушениями, с одной стороны, и периферическим вестибулярным синдромом – с другой, эффективными могут оказаться протокол HINTS и пробы Гувера.

Объективные сложности при установке диагноза ОНМК связаны прежде всего с поражением головного мозга, сопровождающимся минимальными клиническими проявлениями или атипичным течением сосудистой мозговой катастрофы. Исходя из результатов исследований последних двух десятилетий, можно считать вполне обоснованными сомнения о роли вертебробазилярной недостаточности как причины возникновения вестибулярных расстройств и нарушений слуха. Между тем убедительно продемонстрирована возможность изолированного поражения как улитки, так и лабиринта и их связей с соответствующими ядрами ствола вследствие ОНМК [11, 12]. Авторы исследований отмечают, что клинически такое поражение может проявляться исключительно вестибулярными или слуховыми расстройствами, что значительно осложняет диагностику подобных состояний. В такой ситуации клиническое обследование, в том числе расширенное отоневрологическое, не всегда позволяет точно установить диагноз и определить характер патологического процесса и требует дополнительного обследования, в частности нейровизуализационного [13]. В ряде случаев необходимо использовать различные методы нейровизуализации, включая КТ-ангиографию, МРТ, оценку мозговой перфузии, диффузионно-взвешенный режим МРТ. Диагностические алгоритмы, в частности HINTS, TiTrATE, STANDING, обеспечивают высокую точность выявления периферических вестибулярных расстройств. При этом определение патогенетических особенностей заболевания может потребовать значительных усилий [14].

Диагностические сложности могут возникать при разграничении периферических вестибулярных синдромов несосудистого происхождения. Речь идет о доброкачественном позиционном пароксизмальном головокружении, вестибулярном нейроните, лабиринтите, с одной стороны, и ОНМК в вертебробазилярной системе – с другой. При подтверждении острого вестибулярного синдрома значение имеют сбор анамнеза с выявлением симптомов, соответствующих критериям того или иного диагноза, клинический осмотр с оценкой нистагма, косой девиации, импульсного теста поворота головы и сопутствующего очагового неврологического дефицита. По данным литературы, клинический протокол HINTS+ позволяет исключить инсульт в вертебробазилярной системе надежнее, чем МРТ с применением режима DWI, проведенная в первые 72 часа от начала инсульта [4]. Однако рекомендуется учитывать сопутствующий очаговый неврологический дефицит (особенно глазодвигательные нарушения), поскольку протокол HINTS+ обладает высокой чувствительностью при локализации ишемического инсульта в зоне кровоснабжения задней нижней мозжечковой артерии, но может иметь значительно меньшую чувствительность при ишемии в бассейне передней нижней мозжечковой артерии. Необходимо также учитывать вариабельность кровоснабжения головного мозга. Далеко не всегда наблюдается полное соответствие клинической картины, локализации поражения вещества мозга и характера поражения сосудистого русла [15]. Диагностика ОНМК может осложняться нестабильностью состояния системы гемостаза, спонтанным лизисом тромба и реканализацией пораженного сосуда, что еще раз подтверждает необходимость комплексного обследования пациентов, в том числе с применением методов нейровизуализации различной модальности [16].

Помимо периферических вестибулярных нарушений достаточно распространены функциональные расстройства (чаще наблюдаются у женщин с психическими заболеваниями в анамнезе), мигрень с аурой, токсико-метаболические нарушения. Реже встречаются синкопальные состояния, мононейропатии, объемные новообразования, эпилепсия (паралич Тодда) [6].

Дифференциальная диагностика между ОНМК и функциональными расстройствами весьма затруднена. Под инсульт мимикрируют функциональная слабость (псевдопарез) конечностей и функциональные сенсорные симптомы. К специфическим признакам функционального пареза конечностей относят так называемую коллапсирующую слабость (тенденция к внезапной потере тонуса и силы конечности при исследовании мышечной силы) и симптом Гувера (при поднятии здоровой конечности сила в пораженной конечности восстанавливается). При ходьбе такие пациенты подволакивают ногу, однако при исследовании силы в положении лежа, а также при отвлечении внимания выявляется отсутствие пареза. Пациенты с функциональными сенсорными симптомами иногда отмечают изменение чувствительности в различных участках тела в разных комбинациях, нередко в форме гемисенсорного нарушения. В таких случаях определяется резко очерченная линия нарушения чувствительности. Функциональный лицевой спазм, затрагивающий нижнюю часть лица, можно ошибочно принять за инсульт, поскольку имеет место типичное видимое опущение уголка рта (обычно продолжается недолго). Нередко функциональному лицевому спазму сопутствует функциональная слабость в конечностях со стороны лицевого спазма [17]. В дифференциальной диагностике функциональных нарушений и ОНМК может помочь уточнение анамнестических сведений, в частности указания на психотравмирующую ситуацию, предшествующие эмоциональные расстройства. Целесообразно также тестировать пациентов для определения уровня тревоги и депрессии (опросники HADS, PHQ-9, Бека, шкала генерализованного тревожного расстройства). Однако МИ свойствен ряд особенностей. Как правило, пациенты с ложным диагнозом инсульта более молодого возраста, а следовательно, у них меньше факторов сердечно-сосудистого риска. В анамнезе имеются указания на мигрень, эпилепсию или депрессию. При МИ имеющийся у больного симптомокомплекс невозможно объяснить никаким поражением сосудистого бассейна, уровень АД обычно в норме или снижен. МИ присущи флуктуации степени тяжести симптомов, тогда как для инсульта они не характерны. Течение симптоматики при МИ более мягкое. В любом случае при подозрении на функциональные расстройства необходима консультация психотерапевта или психиатра.

За последние 40 лет многочисленные оригинальные исследования и метаанализы показали убедительную связь между мигренью и инсультом. Симптомы мигрени с аурой (например, гемиплегия, гемианопсия, преходящая монокулярная слепота, афазия) имитируют инсульт, а симптомы инсульта (в частности, головная боль) могут напоминать головную боль при мигрени. Для мигренозной ауры характерны медленное развитие симптомов в пространстве и времени с вовлечением новых проявлений, доминирование феноменов «раздражения» над симптомами «выпадения». Во время типичного приступа мигрени с аурой может развиться инсульт. Это состояние возникает редко и называется мигренозным инфарктом. Данные нейровизуализации подтверждают инфаркт в соответствующей зоне. Выделяют и персистирующую ауру без инфаркта. При этом симптомы ауры продолжаются более семи дней. Данные нейровизуализации не выявляют очагового поражения вещества головного мозга. Ассоциированную мигрень всегда следует отличать от транзиторной ишемической атаки. При ассоциированной мигрени вначале возникают зрительные нарушения, затем сенсорные и двигательные дефициты с распространением на всю руку и половину лица, иногда нарушается речь. С возникновением головной боли аура, как правило, регрессирует. При этом мигрень является независимым фактором риска нарушения мозгового кровообращения [18].

Метаболические нарушения часто сопровождаются очаговым неврологическим дефицитом. Гипогликемия может проявляться очаговым неврологическим дефицитом, например, в виде гемипареза [19]. При этом, по данным КТ/МРТ, выявляется очаговая гипоперфузия, которую во избежание ошибочного назначения ТЛТ следует правильно интерпретировать. При некетоновом гипергликемическом гиперосмолярном состоянии может определяться целый спектр инсультоподобных симптомов: гемианопсия, синдром передней мозговой артерии, фокальные моторные судороги [20]. Среди электролитных нарушений часто встречающимся состоянием, имитирующим ишемический инсульт, является гипонатриемия, при которой на первый план выходят головная боль и нарушение сознания [21]. Гипокалиемический паралич характеризуется быстрым развитием симметричной периферической мышечной слабости, атипичная клиника в виде асимметричной или односторонней мышечной слабости наблюдается редко, что на фоне сердечно-сосудистых факторов риска может имитировать инсульт [22].

Обращает на себя внимание, что ни у одного участника настоящего исследования, доставленного в клинику с подозрением на ОНМК, не выявлено существенных нарушений углеводного обмена (гипо- или гипергликемия), которые часто становятся причинами неверного диагноза ОНМК [23]. Вероятно, настороженность специалистов экстренной медицинской помощи в отношении риска развития синдрома энцефалопатии, представляющего собой МИ, позволяет своевременно заподозрить данное состояние, уточнить анамнестические сведения и немедленно оценить уровень гликемии. В связи с этим адекватная постановка диагноза (в частности, исключение ОНМК) осуществляется уже на догоспитальном этапе.

Односторонняя слабость верхней и нижней половины лица встречается при параличе Белла, однако в литературе описаны случаи, когда при инсульте понтомедуллярного соединения с захватом пучков лицевого нерва развивается клиника периферического паралича лицевого нерва, что затрудняет дифференциальную диагностику. Имитировать паралич Белла может и инсульт дорсального отдела моста [24]. Офтальмопарез с поражением глазодвигательного и отводящего нервов может представлять собой еще одну МИ. В этом случае важно принимать во внимание сопутствующие проявления, а также данные нейровизуализации.

Синкопальные состояния – форма кратковременной и самоограничивающейся потери сознания, вызванной резким падением мозгового кровотока, в частности, в ретикулярной активирующей системе ствола головного мозга. Основная этиология синкопе – вазовагальная или каротидная гиперчувствительность, ортостатическая гипотензия. Однако наиболее опасными, нередко жизнеугрожающими считаются кардиогенные причины (нарушения сердечного ритма и проводимости) и тромбоэмболия легочной артерии. Исключение – синдром подключичного обкрадывания, при котором развивается инсульт в вертебробазилярной системе вследствие закупорки позвоночной артерии или ее ветвей, а также двустороннее критическое поражение сонных артерий. Нарушение мозгового кровообращения следует рассматривать как причину обморока, если до пароксизма или в периоде восстановления наблюдаются устойчивые значительные неврологические изменения. В литературе упоминаются случаи дебюта синдрома Валленберга – Захарченко с обмороком [9].

К причинам избыточно частого выявления ОНМК относят комплекс особенностей организации системы оказания медицинской помощи и ее финансирования. Пациент с предположительным диагнозом ОНМК может получить должный объем лабораторно-инструментальных обследований в сжатые сроки в условиях специализированного стационара. В связи с этим пациент с недостаточно аргументированным подозрением на ОНМК поступает в сосудистый центр, где проходит полное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендациями [10]. Подобная тактика приводит к избыточно частой госпитализации непрофильных пациентов в специализированные лечебные учреждения и необоснованным финансовым затратам [4, 7]. Конечно, данный подход не может быть признан оптимальным, но в условиях дефицита квалифицированных кадров, недоступности инструментального обследования, неверной трактовки пациентом и его близкими клинической ситуации именно он позволяет в сжатые сроки провести обследование больного и своевременно установить или опровергнуть диагноз ОНМК.

Заключение

Проблема клинически сходных с ОНМК состояний крайне важна и актуальна. Трудности дифференциальной диагностики приводят к нерациональному распределению ресурсов среди пациентов, что способствует экономическим потерям. Учитывая отсутствие четких критериев дифференциальной диагностики ОНМК и МИ, следует ориентироваться на маркеры, указывающие на несосудистые события, например на пол (у женщин чаще встречаются имитирующие инсульт состояния) и возраст (ближе к 45 годам наиболее вероятно острое сосудистое событие). Уровень АД при имитации инсульта находится в пределах нормы, а при ОНМК соответствует артериальной гипертензии. Значения по NIHSS и количество коморбидных заболеваний у пациентов с ОНМК выше, чем у пациентов с МИ. В структуре жалоб при острых сосудистых катастрофах присутствуют симптомы очагового неврологического дефицита, тогда как при имитации инсульта – вестибулярный и/или цефалгический синдром.

A.D. Levitskaya, A.A. Nikonova, E.N. Ismail-Zade, P.R. Kamchatnov, PhD, Prof.

N.I. Pirogov Russian National Research Medical University

Dagestan State Medical University

Contact person: Pavel R. Kamchatnov, pavkam7@gmail.com

The aim is to determine the frequency and nature of conditions simulating acute cerebrovascular accident in young patients.

Material and methods. The study involved 77 patients under the age of 45 who were admitted to the V.M. Buyanov Municipal Clinical Hospital of the Moscow Department of Health for the period from October 1, 2023 to September 30, 2024 with a directional diagnosis of acute cerebrovascular accident. The diagnosis was confirmed in 57 (74%) patients. They made up the first group. In 20 (26%) patients of the second group, a different diagnosis was established after an additional examination. All study participants were examined in accordance with current clinical guidelines.

Results. Peripheral vestibular syndromes and functional disorders were found to be the most common masks of stroke (MS). MS patients were younger than stroke patients (35.25 ± 6.7 and 41.04 ± 4.4 years, respectively; p > 0.05). 55% of patients with MS were women, and 22.8% of patients with stroke (p < 0.05). The level of average blood pressure at the time of the onset of complaints in stroke patients was 148.8 ± 12.4 mmHg, diastolic – 86.2 ± 6.5 mmHg, in patients with MS – 128.6 ± 7.5 (p <0.05) and 79.2 ± 6.3 (p > 0.05) mmHg, respectively. The prevalence of comorbid diseases in patients with stroke was 1.7 times higher than in patients with MS (values on the Charlson scale were 3.53 ± 1.4 and 2.1 ± 1.9; p < 0.05).

Conclusion. The most common MS in young patients are vestibular and functional disorders, which must be taken into account when conducting differential diagnosis immediately upon hospitalization.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.