Диагностическая точность методов выявления инфекции H. pylori

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Введение

Helicobacter pylori (H. pylori) – грамотрицательная бактерия, которая колонизирует слизистую оболочку желудка и играет ключевую роль в развитии ряда патологических состояний, таких как хронический гастрит, язвенная болезнь, аденокарцинома и MALT-лимфома желудка [1]. Диагностика H. pylori является актуальной задачей гастроэнтерологии, поскольку от точности выявления инфекции зависит выбор тактики лечения и профилактика осложнений. Неправильный результат теста для выявления инфекции ведет к пропущенному диагнозу и, как следствие, к возможному развитию предраковых заболеваний и рака желудка. Однако при ложноположительных результатах пациенты могут получать лечение антибиотиками широкого спектра, что способствует росту антибиотикорезистентности. Именно поэтому точность диагностики имеет принципиальное значение. Также после терапии H. pylori крайне важно подтвердить эрадикацию бактерии. Недостаточно чувствительные методы могут дать ложноотрицательные результаты, создавая ощущение излечения и способствуя риску прогрессирования заболевания [2].

В настоящее время существуют инвазивные (быстрый уреазный тест (БУТ), бактериологический тест, гистологическое исследование, полимеразная цепная реакция (ПЦР) биоптатов), неинвазивные (¹³C-уреазный дыхательный тест (13C-УДТ), антиген в кале, ПЦР кала) и малоинвазивные (определение антител (АТ) IgG в крови) методы диагностики H. pylori. Каждый из них имеет свои преимущества, ограничения и разную диагностическую точность [3, 4]. Для инвазивных методов требуются проведение эндоскопического исследования и взятие биоптатов слизистой оболочки желудка. Преимуществом этих методов является возможность визуальной оценки состояния слизистой оболочки и взятия материала из патологически измененных участков для точной диагностики заболевания, стандартных биоптатов для определения степени и стадии гастрита (из антрального отдела и тела желудка), а также биоптатов для выявления H. pylori.

Современные клинические рекомендации (Маастрихт VI/Флорентийский консенсус 2022) предусматривают персонализированный подход к диагностике H. pylori, основанный на сочетании неинвазивных и инвазивных методов в зависимости от возраста, симптоматики и клинической ситуации пациента. Наибольшую точность демонстрируют 13C-уреазный дыхательный тест, гистологическое исследование биоптатов и молекулярные методы (ПЦР), которые обеспечивают надежную верификацию инфекции и контроль эффективности терапии. У пациентов моложе 50 лет (в некоторых регионах – 45–55 лет) без тревожных симптомов (потеря веса, дисфагия, анемия, кровотечение и др.) предпочтение следует отдать стратегии «тестировать и лечить» с использованием неинвазивных методов. Пациентам старше 50 лет, а также при наличии «симптомов тревоги» или факторов риска, показана эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с проведением БУТ, гистологического метода или ПЦР [5, 6].

Сравнительный анализ диагностических подходов в разных странах, например между Южной Кореей и США, выявляет интересные различия, обусловленные не только медицинскими, но и экономическими, а также организационными факторами. В Корее, где действует национальная программа скрининга рака желудка с регулярным проведением эндоскопии, БУТ получил широкое распространение благодаря своей быстроте и удобству интеграции в эндоскопическое исследование. В США, где заболеваемость раком желудка ниже, в качестве первичных методов чаще рекомендуются 13C-УДТ и тест на антиген в кале. При этом в американских руководствах подчеркивается необходимость отказа от серологических методов для контроля эрадикации из-за их неспособности дифференцировать текущую и перенесенную инфекции [7].

Для получения точной диагностики H. pylori необходимо использовать, по крайней мере, два диагностических теста с высокой чувствительностью и специфичностью с учетом клинической ситуации [3].

Инвазивные методы

Гистологическое исследование

Гистологический метод остается золотым стандартом прямой визуализации бактерии. Метод позволяет не только подтвердить наличие H. pylori, но и оценить активность гастрита, стадию атрофии, предраковые изменения [8]. Гистологический метод обеспечивает специфичность до 100%, чувствительность достигает 93%. Несмотря на высокую чувствительность метода, на точность могут повлиять неравномерное распределение H. pylori в слизистой оболочке желудка, низкая колонизация (менее 105 КОЕ) бактерий, прием некоторых лекарств (ингибиторы протонной помпы (ИПП), антибиотики, препараты висмута), острое кровотечение из верхних отделов ЖКТ, атрофия и кишечная метаплазия, неоптимальная фиксация и окрашивание биоптатов [9].

Для повышения качества визуализации микроорганизма в гистологических препаратах применяются специальные методы окрашивания. Наряду с рутинными гематоксилином и эозином (Г&Э) используются другие специальные окраски: по Гимзе, Шифф-альциановым синим (PAS-AB), Хименеса, Штайнера, Уортина – Старри, толуидиновым синим и иммунное окрашивание. Эти методики обеспечивают более высокую визуализацию бактерий, особенно при низкой плотности, однако их специфичность также может снижаться при малом количестве микроорганизмов – до 90%. Окрашивание серебром по Уортину – Старри обеспечивает превосходное качество визуализации H. pylori, однако требует высоких технических затрат, длительного времени обработки и не всегда обеспечивает воспроизводимые результаты [10]. В отличие от него, модифицированная окраска по Гимзе остается одним из наиболее предпочтительных методов: она проста в выполнении, обеспечивает хорошую контрастность и пригодна для рутинного использования при диагностике H. pylori [11].

В одном исследовании проведено прямое сравнение четырех гистологических окрасок для выявления H. pylori на одних и тех же биоптатах: базового Г&Э, специальных окрасок по Гимзе (принята в работе как референс), Хименес и PAS-AB. Хименес продемонстрировала наивысшую диагностическую ценность (точность 95,6%; чувствительность 88,9%; специфичность 100%), опередив Г&Э (точность 91,1%; чувствительность 77,8%; специфичность 100%) и PAS-AB с наихудшими показателями вследствие снижения специфичности при «загрязненном фоне» (точность 84,4%; чувствительность 81,8%; специфичность 86,9%). Авторы рекомендуют помимо рутинного Г&Э использовать окраски по Гимзе и/или Хименеса как более чувствительные и технологически доступные методы для подтверждения H. pylori, тогда как PAS-AB не следует применять для целевого определения этой бактерии [12].

Несмотря на то что селективные окраски показывают хорошую диагностическую точность в выявлении H. pylori, в ряде случаев в качестве дополнительного окрашивания можно применять иммуногистохимию (ИГХ) в качестве уточняющего метода, например, у пациентов с хроническим активным гастритом, если бактерия не обнаруживается при рутинной микроскопии. Однако из-за своей стоимости и трудоемкости ИГХ должна использоваться только по показаниям [13].

Бактериологический метод

Бактериологический метод заключается в посеве биоптата на специальные питательные среды с последующей инкубацией в микроаэрофильных условиях. Этот метод позволяет выделить чистую культуру H. pylori и определить ее чувствительность к антибиотикам. Однако метод технически сложен, требует много времени (до 7–10 суток) и строгого соблюдения условий транспортировки и культивирования прихотливого микроаэрофильного микроорганизма, что приводит к низкому проценту выделения культуры (около 51–60%) и ограничивает его широкое применение в рутинной практике [3].

Быстрый уреазный тест (БУТ)

БУТ является непрямым методом диагностики H. pylori, позволяющим выявлять уреазную активность бактерии в биоптате в течение нескольких минут. БУТ является наиболее доступным и недорогим инвазивным тестом. Его чувствительность зависит от многих факторов и снижается при низкой колонизации H. pylori, кровотечении из верхних отделов ЖКТ, приеме ИПП, антибиотиков и препаратов висмута; возможны ложноположительные реакции при наличии других уреазо-продуцирующих микробов. БУТ не рекомендован для контроля эрадикации, в связи с недостаточной чувствительностью и необходимостью проведения ЭГДС [4].

Увеличение количества биоптатов, их забор из двух отделов желудка (из антрума и тела желудка) позволяют увеличить чувствительность БУТ, особенно в условиях атрофии слизистой оболочки желудка и предыдущего лечения H. pylori [14].

В ретроспективном одноцентровом исследовании, проведенном в Германии, сравнили все коммерчески доступные быстрые уреазные тесты (RUT: Biohit UFT 3000, Hitado, CLO test, Pronto Dry, Iatrox) с гистологическим (окраски Г&Э + модифицированная Гимза / Уортин – Старри) у пациентов с выраженными эндоскопическими признаками гастрита; при расхождениях между БУТ и гистологией выполняли ПЦР из парафиновых блоков. В работу были включены данные 150 пациентов (65,3% мужчин; средний возраст 53 года). Чувствительность отдельных БУТ при анализе через 30 минут составляла 73,6–84,2%, повышаясь до 84,21–94,73% через 24 часа; при этом специфичность снижалась со 100% (30 минут) до ~96% (24 часа). Существенных различий по чувствительности/специфичности между пятью наборами БУТ не выявлено; по сравнению с гистологией статистически значимых различий по частоте обнаружения H. pylori также не было получено. Авторы пришли к выводу, что у пациентов с выраженными эндоскопическими признаками гастрита БУТ – быстрый и экономичный инструмент первичной верификации H. pylori, а гистология целесообразна для уточнения состояния слизистой желудка помимо статуса H. pylori [15].

ПЦР

Молекулярные методы, основанные на анализе ДНК и РНК, применяются как в инвазивной, так и в неинвазивной диагностике H. pylori, значительно повышая чувствительность традиционных подходов. К этим методам относятся ПЦР, ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ), цифровая капельная ПЦР, флуоресцентная гибридизация in situ (FISH), а также методы секвенирования нового поколения (NGS), включая ампликонное секвенирование гена 16S рРНК, транскриптомику и метагеномику [16]. Помимо выявления H. pylori молекулярно-генетические методы позволяют верифицировать маркеры резистентности к антибиотикам, вытесняя бактериологический метод [17]. Так, точечные мутации A2142G, A2142C, A2143G в 23S рРНК позволяют выявить резистентность к кларитромицину [18].

ПЦР обладает высокой чувствительностью и позволяет обнаруживать даже небольшое количество микроорганизмов в клинических образцах. В зависимости от способа получения материала ПЦР-диагностика может быть инвазивной (например, биоптаты желудка, желудочный сок) или неинвазивной (слюна, зубной налет, кал). В рутинной практике чаще используется биопсийный материал, полученный при ЭГДС. Эти технологии позволяют обнаруживать ДНК возбудителя даже при минимальной бактериальной нагрузке с чувствительностью и специфичностью до 95–99% [19]. Для амплификации используются специфические участки ДНК H. pylori, такие как vacA, cagA, ureA, ureC (glmM), hsp60, 16S рРНК и 23S рРНК [20].

В исследовании M. lnosh и соавт. сравнили точность ПЦР с разными молекулярными мишенями для выявления H. pylori у 290 пациентов с диспепсией. У каждого участника при ЭГДС брали по два биоптата из антрума и тела желудка: один для гистологии (Г&Э и модифицированная окраска по Гимзе), второй направляли на ПЦР с детекцией генов 16S rRNA (532 bp), glmM/ureC (294 bp) и ureA (217 bp). Чувствительность/специфичность ПЦР рассчитывали относительно гистологии как золотого стандарта. При сравнении с гистологией чувствительность и специфичность были следующими: 16S rRNA – 46,6 и 78,6%, glmM – 24,3 и 92,5%, ureA – 23,3 и 82,3%. Авторы пришли к выводу, что среди молекулярных мишеней у 16S rRNA наивысшая чувствительность, тогда как у glmM – наилучшая специфичность; и для повышения диагностической надежности в клинической практике целесообразно комбинировать два и более гена-мишени при ПЦР [21].

Поскольку точность ПЦР зависит от числа исследуемых генов, рекомендуется использовать мультигенный подход, чтобы минимизировать риск перекрестной амплификации близкородственных видов, что также является ограничением метода 16S-секвенирования [16]. Следует отметить, что использование неспецифических или устаревших праймеров может привести к ложноположительным результатам за счет амплификации ДНК других организмов, а мутации в целевых участках – к ложноотрицательным результатам.

Важным недостатком ПЦР является то, что реакции могут обнаруживать фрагменты ДНК погибших бактерий в слизистой оболочке желудка пациентов после лечения; следовательно, они могут давать ложноположительные результаты [22].

Несмотря на высокую чувствительность, ПЦР пока не используется в качестве рутинного диагностического инструмента из-за высокой стоимости, требований к лабораторному оснащению и необходимости стандартизации протоколов.

Малоинвазивный метод

Серологический тест (определение антител к H. pylori IgG в крови) остается удобным и недорогим инструментом скрининга H. pylori. Через три-четыре недели после заражения в крови появляются специфические IgG-антитела, которые определяют иммуноферментным анализом. Средняя чувствительность метода ~80% (76–85%), специфичность ~90%. Эти показатели зависят от особенностей локальных штаммов и перекрестной антигенности, поэтому необходимо использовать только валидированные в регионе наборы [3].

Существенное преимущество этого метода в том, что он позволяет выявить инфекцию при низкой бактериальной нагрузке (например, при приеме ИПП, антибиотиков, тяжелой атрофии), на точность метода не влияет желудочно-кишечное кровотечение. Вместе с тем, положительный результат не позволяет отличить активную и перенесенную ранее инфекцию, поэтому метод не пригоден для контроля эрадикации [4].

Таким образом, серологический метод полезен для первичного выявления H. pylori, особенно в сложных клинических ситуациях, но при этом желательно подтверждение с использованием другого метода перед началом терапии.

В обзоре R.J. Laheij и соавт. проанализированы 36 коммерчески доступных серологических наборов для диагностики H. pylori, примененных суммарно у 26 812 пациентов. Показано, что при испытании на тщательно отобранных образцах серология демонстрирует широкие колебания чувствительности и специфичности в разных популяциях: 57–100 и 31–100% соответственно [23]. В работе, включавшей оценку 29 коммерческих наборов (из них 15 IgG-ELISA), чувствительность IgG-ELISA варьировала от 57,8 до 100%, специфичность – от 57,4 до 97,9% [24]. Отмечены выраженные межпопуляционные различия: наборы, разработанные в западных странах, показали худшую точность у китайских пациентов; у японских пациентов импортные тесты давали высокий процент «пограничных» (интерпретационно неопределенных) результатов, что ограничивает их клиническую применимость в этой популяции. Ключевой причиной вариабельности является состав антигенной панели и особенности подготовки антител в конкретных наборах; следовательно, каждый серологический тест должен проходить локальную валидацию на целевой популяции, а подбор антигенов, отражающих региональные штаммы H. pylori, критичен для обеспечения приемлемого баланса чувствительности и специфичности.

Неинвазивные методы

¹³C-уреазный дыхательный тест

Методика 13C-УДТ впервые была предложена в 1987 г. D.Y. Graham и соавт. В 1996 г. 13C-УДТ одобрен к медицинскому применению FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) и EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам (Европейский союз)) [25]. С 2000 г. 13C-УДТ признан золотым стандартом неинвазивной диагностики H. pylori. Метод отличается высокой чувствительностью (97%) и специфичностью (96%) [26]. Первоначально использовали тест с радиоактивным изотопом 14C, но в настоящее время предпочтение отдают нерадиоактивному 13C, особенно при наличии современного оборудования [27].

13C-УДТ проводят посредством перорального введения тест-раствора мочевины, меченной стабильным изотопом углерода 13C, с 2 г лимонной кислоты в 200 мл воды или любым цитрусовым соком. На первом этапе производится забор исходного образца выдыхаемого воздуха натощак, после чего через 30 минут после приема раствора собирается второй образец. Изменение содержания 13CO₂ в выдыхаемом воздухе количественно оценивается с помощью инфракрасного изотопного анализатора (IRIS или IR-Fors) или газовой хроматографии, сопряженной с масс-спектрометрией изотопных отношений (ГХ-IRMS) [28].

На рынке доступны различные и одинаково эффективные формы 13C-мочевины (таблетки, капсулы, порошки в диапазоне по 50–100 мг). Добавление лимонной или яблочной кислот усиливает точность теста, увеличивая активность уреазы в присутствии бактерий [29].

В Российской Федерации в клинической гастроэнтерологии широко используется диагностический тест-набор российского производства, состоящий из 50 мг мочевины, обогащенной стабильным изотопом углерода 13C до 99%.

Механизм действия теста основан на высокой активности уреазы, продуцируемой H. pylori в желудке. Этот фермент гидролизует меченую 13C-мочевину с образованием аммиака и углекислого газа, содержащего изотоп 13C. Образующийся 13CO₂ проникает в кровоток, транспортируется в легкие и выделяется с выдыхаемым воздухом. Разница в концентрации 13CO₂ до и после введения субстрата выражается в промилле как показатель δDOB ¹³C‰ (Delta Over Baseline, DOB). Повышение этого показателя свидетельствует о наличии активной инфекции H. pylori [14].

Пороговые значения DOB (∆DOB) являются ключевыми для интерпретации результатов теста на наличие инфекции H. pylori. В большинстве российских методических рекомендаций используется порог в 4,0‰ как наиболее достоверный уровень для диагностики. Однако эти значения не являются универсальными и могут варьировать в зависимости от характеристик тест-набора (доза мочевины, способ введения), популяции (возраст, наличие фоновой патологии), условий тестирования (диета, подготовка, прием ИПП и т.д.). Вопрос выбора оптимального диагностического порогового значения остается предметом научной дискуссии. В ряде исследований указывается широкий диапазон диагностических cut-off-значений – от 1,3 до 10‰ [27, 28], что создает сложности в интерпретации результатов, особенно когда значения DOB приближаются к пороговому уровню или находятся на его границе, и делает результат сомнительным, снижая общую диагностическую точность теста.

Для таких пограничных случаев в литературе предложено выделять так называемую «серую зону» значений DOB, как правило, в диапазоне от 2,0 до 5,0‰ [28]. Результаты, попадающие в этот диапазон, считаются неоднозначными и требуют осторожной интерпретации. Причинами такой диагностической неопределенности могут быть индивидуальные колебания метаболизма у пациента, неравномерность колонизации желудка H. pylori, а также аналитические ограничения самого метода измерения 13CO₂, связанные, прежде всего, с недостаточной чувствительностью применяемого аналитического оборудования.

Оптимальные пороговые значения DOB должны подбираться с учетом эпидемиологических характеристик популяции. В группах с низкой распространенностью H. pylori (например, среди здоровых добровольцев) пороговое значение DOB должно быть выше, тогда как у пациентов с диспепсией, среди которых инфекция более распространена, допустим более низкий порог [30]. Так, M. Mauro и соавт. [31] предложили пороговое значение 3,09‰ через 30 минут после приема 75 мг ¹³C-мочевины, разведенной в 100 мл раствора лимонной кислоты. В другом исследовании [32], где использовали дозу 125 мг, оптимальный порог составил 2,4‰ при общей диагностической точности 94,8%.

В многоцентровом японском исследовании, проведенном среди детей, наилучшее пороговое значение составило 3,5‰ через 20 минут после введения 75–100 мг ¹³C-мочевины. Общая чувствительность и специфичность метода в этой когорте составили 97,8 и 98,5% соответственно [33].

Следует учитывать, что прогрессирующая гипохлоргидрия, вызванная атрофией слизистой или применением антисекреторных препаратов, может стать причиной ложноотрицательных результатов. У пациентов с атрофическим гастритом, сопровождающимся снижением бактериальной нагрузки, 13C-УДТ может быть менее чувствительным. Однако его сочетание с серологическим методом повышает диагностическую точность в данной категории пациентов [34].

Определение антигена H. pylori в кале

Анализ кала на определение антигена H. pylori включает иммуноферментные анализы (ИФА) или иммунохроматографические анализы (ИХА), обнаруживающие антигены H. pylori с использованием либо моноклональных, либо поликлональных антител. В целом, ИХА проще выполнять, чем ИФА, но исследования показали, что ИФА точнее, чем ИХА. Кроме того, моноклональные тесты точнее поликлональных [35].

ИФА с моноклональным антигеном имеет чувствительность 94% и специфичность 97% [4]. Тест рекомендован как альтернатива 13C-УДТ для первичной диагностики и контроля лечения, особенно у детей. Диагностическая точность снижается при запорах, кровотечении, приеме ИПП, антибиотиков, висмутсодержащих препаратов.

Однако современные моноклональные тесты, нацеленные на каталазу, в среднем менее подвержены падению чувствительности на фоне приема ИПП, классический пример – японские Testmate/TPAg. Большинство тест-наборов (например, Premier Platinum HpSA PLUS и его современные версии) – моноклональные EIA против нативных антигенов H. pylori (клеточные/поверхностные белки и т.п., не каталаза).

Исследования показали, что анализ кала на антиген (Testmate, моноклональные антитела к каталазе) демонстрировал стабильность с учетом приема ИПП, даже более четырех недель чувствительность/специфичность относительно 13С-УДТ оставались высокими (до приема ИПП – 95,2/71,4%; при приеме ИПП – 88,9/90,9%). Поэтому, если отмена ИПП невозможна, предпочтение стоит отдать моноклональным антителам, мишенью которых является каталаза [36].

Сравнение диагностических методов выявления H. pylori

Метаанализы и систематические обзоры, включая работу N.A. Urgessa и соавт. (2023), подчеркивают, что ни один инвазивный метод не может считаться абсолютным золотым стандартом при всех клинических обстоятельствах. Прямое сравнение гистологического исследования и БУТ выявляет взаимодополняющий характер этих методов. По результатам анализа литературы из баз данных PubMed и Google Scholar были отобраны восемь высококачественных исследований, проведенных в различных регионах мира, включая Иран, Индию, Тайвань, Южную Корею, Венгрию и США. Согласно обобщенным данным, чувствительность гистологического метода варьировала от 69 до 100%, а специфичность – от 77,8 до 95%. БУТ, в свою очередь, продемонстрировал чувствительность в диапазоне 80–100% и специфичность от 85 до 100%. Авторы обзора считают, что оптимальный диагностический подход заключается в комбинированном применении гистологии и БУТ, особенно в клинически неоднозначных случаях. Гистологический метод предпочтителен при наличии фоновых изменений слизистой желудка, а также у пациентов, получающих антисекреторную терапию. БУТ, в свою очередь, может использоваться в условиях ограниченного доступа к морфологической верификации и при необходимости быстрого получения результата [9].

Расширяя географию, M. Miftahussurur и соавт. в Доминиканской Республике, Бутане, Мьянме и Индонезии провели стандартизированное сравнение БУТ, культурального метода и серологии с использованием ИГХ-подтвержденной гистологии в качестве референса. В этих четырех исследованиях чувствительность и специфичность БУТ составили 83,3–86,9% и 95,1–97,2% соответственно; культуральный метод – чувствительность от 74,2 до 90,8%, специфичность – 97–98,8%. Серология отличалась высокой чувствительностью, но более низкой специфичностью с необходимостью локальной корректировки cut-off [37].

Интересные результаты были получены в крупном исследовании в Южной Корее, в котором авторы оценивали диагностическую точность четырех тестов с учетом степени атрофического гастрита (АГ) и/или кишечной метаплазии (КМ): культуральный, БУТ (CLO-тест, 24 часа), гистология (окрашивание по Гимзе с дополнительной ИГХ при необходимости) и серология (ELISA). В анализ был включен 651 пациент (397 мужчин, 254 женщины; средний возраст – 57,7 года, диапазон – 16–86 лет). В общей сложности у пациентов брали по 10 биоптатов: биопсию для гистологической верификации выполняли по системе OLGA, для CLO-теста брали по одному биоптату из антрального отдела и тела желудка, для культурального метода – по два образца из антрума и тела желудка. В качестве референса использовали предопределенный золотой стандарт: «текущее инфицирование» при положительном культуральном или (при отрицательном культуральном) одновременной положительности CLO-теста и гистологии; «отрицательный» – при отрицательных культуральном, гистологии, CLO-тесте и серологии; промежуточные сочетания классифицировали как «вероятно положительные»/«вероятно отрицательные» по серологии. Дополнительно оценивали сывороточные пепсиногены (ПГ) I/II и порог отношения ПГ I/II ≤ 4,1 как маркер атрофического гастрита.

В результате культуральный метод показал чувствительность ~56%, специфичность 100%; CLO-тест – чувствительность ~80%, специфичность ~97%; гистология – чувствительность ~93%, специфичность ~94%; серология – чувствительность ~96%, специфичность ~68%. При отсутствии атрофии и кишечной метаплазии и у пациентов старше 40 лет точность всех тестов (кроме культурального по чувствительности) была высокой. По мере нарастания атрофии и кишечной метаплазии чувствительность CLO-теста заметно снижалась, а специфичность серологии падала (особенно при ПГ I/II ≤ 4,1), тогда как гистология оставалась наименее зависимой от степени атрофии и кишечной метаплазии. Авторы делают вывод, что у пациентов без атрофии и кишечной метаплазии допустим один тест, при их наличии целесообразно комбинировать два и более методов для подтверждения текущей инфекции [38].

В исследовании А.В. Тряпицына и В.А. Малькова была проведена сравнительная оценка трех наиболее распространенных методов диагностики инфекции H. pylori у пациентов с хроническими заболеваниями желудка: БУТ, гистологического метода (окраска по Гимзе) и 13C-УДТ. БУТ показал высокую чувствительность – 89,74%, но низкую специфичность – 46,15%, что свидетельствует о его недостаточной надежности в качестве единственного метода диагностики. Гистологическое исследование с окраской по Гимзе продемонстрировало чувствительность 100% и специфичность 97,4%, однако его точность сильно зависит от качества окраски и квалификации патоморфолога. 13C-УДТ применяли для валидации в случаях расхождения между результатами БУТ и гистологии. Авторы не оценивали чувствительность и специфичность 13C-УДТ напрямую, но отметили, что положительные результаты этого теста коррелировали с более выраженными воспалительными и атрофическими изменениями слизистой оболочки желудка, что свидетельствует в пользу его диагностической ценности [39].

Молекулярные методы, в частности ПЦР, занимают особое место в диагностическом арсенале. В исследовании Н.Н. Дехнич и соавт. (2019) проведено сравнение чувствительности гистологического метода и ПЦР-РВ при первичной диагностике инфекции H. pylori. Все пациенты (n = 278) имели подтвержденную бактериологическим методом H. pylori-инфекцию, который использовали как эталон сравнения. В ходе эндоскопического исследования получали два биопсийных образца из антрального отдела желудка и два из тела желудка. Чувствительность гистологического метода (окраска по Романовскому – Гимзе) составила 69,5%, то есть почти в одном из трех случаев (30,5%) при наличии инфекции H. pylori она не была выявлена морфологически. Основными причинами ложноотрицательных результатов, по мнению авторов, являются предшествующий прием ИПП, выраженная атрофия слизистой и кишечная метаплазия, затрудняющие визуализацию бактерии. В свою очередь, метод ПЦР-РВ продемонстрировал чувствительность 99,4% с минимальной долей ложноотрицательных результатов (0,6%). Высокая эффективность ПЦР объясняется способностью обнаруживать даже минимальные количества бактериальной ДНК, включая кокковые и неактивные формы бактерии, независимо от условий транспортировки биоматериала или предшествующего лечения.

Специфичность обоих методов в данной работе напрямую не оценивали, поскольку все пациенты уже имели выделенную культуру H. pylori, однако можно сделать вывод, что ПЦР-РВ превосходит гистологию по диагностической чувствительности, особенно в условиях, затрудняющих морфологическое выявление возбудителя. Авторы подчеркивают, что для повышения точности диагностики и своевременного назначения эрадикационной терапии целесообразно использовать комбинацию гистологического метода и ПЦР-РВ, что позволяет одновременно оценить как наличие инфекции, так и морфологические изменения слизистой оболочки желудка [40].

По результатам сравнительного венесуэльского исследования установлено, что гистология с использованием стандартной схемы OLGA (Operative Link for Gastritis Assessment – оперативная система оценки гастритов) выявляет H. pylori лучше, чем при использовании ПЦР по одному биоптату. В анализ включили 1948 взрослых участников (921 мужчина, 1027 женщин; медиана возраста – 46 лет). Всем выполняли гастроскопию с забором семи биоптатов: пять для гистологического исследования окрашивали гемотоксилин-эозином и по Гимзе, при кишечной метаплазии использовали окрашивание PAS-Alcian Blue/HID-Alcian Blue, два биптата из антрального отдела замораживали; из одного из них извлекали ДНК и проводили мультиплекс-ПЦР на vacA (критерий наличия H. pylori) и cagA (маркер вирулентности). Сравнение проводили без использования золотого стандарта по долям выявления и отношениям распространенности с 95%-ным доверительным интервалом (95% ДИ), отдельно анализируя тяжесть поражений слизистой. Совокупно H. pylori обнаружили у 85,3% пациентов с помощью ПЦР по одному биоптату и у 94,9% – с гистологией. При неатрофическом гастрите с ПЦР значимо реже обнаруживали H. pylori, чем с гистологией по пяти биоптатам или по одному биоптату из антрального отдела (p < 0,001), но чаще, чем с гистологией по одному биоптату из тела желудка (p < 0,001). При наиболее тяжелых поражениях (кишечная метаплазия III типа или дисплазия) ПЦР одного биоптата выявляла H. pylori так же часто, как гистология по пяти биоптатам (p = 0,002), и значимо чаще, чем гистология по одному биоптату (p < 0,001). Это указывает на относительное преимущество ПЦР в условиях низкой бактериальной нагрузки на фоне выраженных предраковых изменений. Полученные данные подтверждают высокую эффективность гистологии при множественной биопсии и полезность ПЦР при тяжелых предраковых изменениях [41].

В другом одноцентровом наблюдательном исследовании, выполненном в Бангладеш, авторы сравнили три инвазивных метода у пациентов с диспепсией: БУТ, ПЦР по гену ureC и гистологию (окраска по Гимзе). Всего было обследовано 142 пациента (в возрасте 18–65 лет), у каждого из которых брали по четыре-пять биоптатов: один из антрального отдела для БУТ, один-два – для ПЦР и один-два – для гистологического исследования. «Случай H. pylori-положительный» определяли как сочетаемость двух и более положительных тестов из трех; «отрицательный» – если все три теста отрицательные; единично положительный результат относили к «сомнительным». Комбинации «двух положительных» тестов встречались чаще всего в парах БУТ + ПЦР (10,5%) и БУТ + гистология (7,0%), реже – ПЦР + гистология (2,1%); все три теста одновременно были положительны у 21 (14,7%) пациента. БУТ был наиболее чувствительным методом, за ним следовали ПЦР на ген ureC и гистология с чувствительностью 94,2, 83,0 и 76,5% соответственно. Гистологический метод был наиболее специфичным (98,0%), далее следовал ПЦР (83,0%), БУТ был наименее специфичным (55,5%). Авторы отмечают, что ограничения гистологического метода связаны с малым числом биопсий и взятием биоптатов из одной локализации. Высокая чувствительность БУТ достигается из-за снижения специфичности при более длительной экспозиции, а ПЦР демонстрирует высокую специфичность и хорошую чувствительность. При отсутствии единого золотого стандарта для надежной верификации H. pylori целесообразно использовать комбинацию двух методов [42].

В исследовании, проведенном во Франции, ПЦР и гистология показали наивысшую точность (чувствительность и специфичность до 100%), тогда как культуральный метод уступал по чувствительности. Обследовано 100 пациентов (средний возраст – 49,9 года), у всех при выполнении ЭГДС брали не менее восьми биоптатов: по два из антрума и тела желудка для ПЦР и культурального метода, и еще по два для гистологии (окраска Г&Э и ИГХ по показаниям). Золотой стандарт для наличия H. pylori определяли как положительные гистологию и/или ПЦР. Относительно золотого стандарта чувствительность и специфичность гистологии составили по 100%, ПЦР – чувствительность 96,9% (95% ДИ 89,48–99,63), специфичность 100%; культуральный метод – чувствительность 80,3% (95% ДИ 68,68–89,07), специфичность 100%. В двух случаях при расхождении «гистология+/ПЦР-» ИГХ подтвердила наличие редких бактерий (ниже порога обнаружения ПЦР). Также авторы отметили преимущество молекулярного метода при сниженной бактериальной нагрузке (при атрофическом гастрите) в сравнении с культуральным [43].

В России была проведена сравнительная оценка гистологического, цитологического методов, ПЦР и уреазного дыхательного хелик-теста (тест без меченого 13С-углерода) с участием 1118 пациентов с диспептическими жалобами. Всем пациентам проводили ЭГДС с забором биоптатов из антрального отдела и тела желудка для гистологического и цитологического анализов. Пятидесяти пациентам дополнительно была выполнена ПЦР-диагностика, а 403 пациента прошли уреазный дыхательный тест. Для оценки информативности применяли методы корреляционного и вариационного анализов. Гистологический и цитологический методы продемонстрировали высокую степень взаимосвязи между собой (коэффициент корреляции r = 0,79).

Метод с использованием ПЦР показал умеренную связь с морфологическими методами (r = 0,34 с гистологией и r = 0,53 с цитологией). Авторы подчеркивают, что ПЦР может быть особенно полезна в случае, когда морфологические признаки H. pylori отсутствуют, но сохраняется картина активного гастрита, например, после приема антисекреторных или антибактериальных препаратов, когда бактерия переходит в кокковую форму и становится морфологически неидентифицируемой. На фоне этих данных результаты хелик-теста оказались наименее информативными. Анализ показал отсутствие значимой корреляции между результатами этого теста и другими диагностическими методами (r = 0,02 с гистологией, r = 0,05 с цитологией, r = 0,09 с ПЦР). Авторы объясняют это тем, что хелик-тест основан на регистрации аммиака, а не углекислого газа, как в международных одобренных дыхательных тестах с использованием меченой мочевины (13C или 14C), следовательно, не отражает реальную уреазную активность H. pylori и поэтому этот тест не пригоден для диагностики инфекции. Таким образом, по результатам исследования, наибольшую диагностическую точность показали гистологический, цитологический и ПЦР-методы. Их результаты согласуются между собой и коррелируют с клинической картиной заболевания [44].

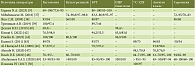

Ряд исследований по оценке диагностической точности неинвазивных методов представлен в таблице [45–50].

Несмотря на широкий арсенал диагностических методов, ни один из них не обеспечивает абсолютной точности в выявлении H. pylori. Прямые методы, такие как культуральное исследование, гистология, могут показывать ложноотрицательные результаты, особенно при низкой бактериальной нагрузке или на фоне медикаментозной терапии. Различия в диагностической точности между странами и регионами обусловлены прежде всего географической вариабельностью штаммов H. pylori, которая влияет на антигенный состав бактерий, что, в свою очередь, отражается на точности серологических тестов. Наборы, разработанные на основе антигенов штаммов, преобладающих в одной популяции, могут быть менее чувствительными в другой популяции [37].

Важным фактором является различие в клинических и лабораторных протоколах. Это касается как условий взятия и транспортировки образцов (влияющих, например, на результаты культурального метода), так и подготовки пациента (в частности, при дыхательном тесте). Применение разных доз меченой мочевины, различия в оборудовании и подходах к интерпретации результатов могут существенно повлиять на чувствительность и специфичность тестов даже при использовании одной и той же методики.

Таким образом, при выборе методов диагностики H. pylori следует учитывать клиническую ситуацию, ресурсные возможности учреждения и задачи исследования. Комбинированное использование нескольких методов диагностики позволяет достичь большей диагностической точности, чем применение каждого из методов по отдельности.

I.N. Voynovan, PhD, N.A. Gulieva, V.V. Polyakova, R.G. Plavnik, PhD, К.I. Priadko, D.S. Bordin, PhD, Prof.

A.S. Loginov Moscow Clinical Scientific Center

ʻISOCARBʼ, Moscow

Russian University of Medicine, Moscow

Tver State Medical University

Contact person: Irina N. Voinovan, irinavmgd2@mail.ru

Helicobacter pylori infection remains one of the most common causes of chronic gastritis, peptic ulcer disease, and precancerous changes in the gastric mucosa. Accurate diagnosis of this infection is a key criterion in determining the treatment strategy for chronic gastritis. This article analyzes data from studies evaluating the diagnostic accuracy of invasive and noninvasive methods, including histological examination, rapid urease test, culture, polymerase chain reaction, serological tests, fecal antigen detection, and the 13C-urea breath test. It was found that histological examination, polymerase chain reaction, and the 13C-urea breath test have the highest diagnostic accuracy, especially under conditions of low bacterial load. The presented data emphasize the need for a rational approach to choosing a diagnostic method and the feasibility of combining them in complex clinical situations.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.