Остеосаркопения у женщин с первичным билиарным холангитом

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Материал и методы. В Московском клиническом научном центре им. А.С. Логинова в период с 2022 по 2025 г. проведено наблюдательное поперечное исследование с участием 97 пациенток с ПБХ, включившее общеклиническое обследование, анкетирование с использованием опросников SARC-f и SF-36, антропометрические измерения для определения соматотипа, анализ клинических и биохимических показателей крови, анализ наличия антимитохондриальных антител АМА-М2 (метод иммуноферментного анализа), определение концентрации жирорастворимых витаминов А, D, Е, биопсию и гистологическое исследование печени (n = 11), а также фиброэластометрию печени (аппарат FibroScan 530 Compact), оценку мышечной силы методом кистевой динамометрии, денситометрию (Healthcare Lunar Prodigy), биоимпедансометрию (БИМ) с использованием биоимпедансного анализатора (МЕДАСС АВС-02). Статистическую обработку данных производили с помощью IBM SPSS Statistics v.27.0 (StatSoft Inc., США).

Результаты. Обследовано 125 пациенток с ПБХ, из них в исследование было включено 97 женщин в возрасте от 35 до 75 лет (медиана – 61 год). Из 97 у 86 (82%) пациенток выявлены АМА-М2, в остальных случаях диагноз ПБХ подтвержден морфологически. ОСП выявлена у 16,5% из всех исследуемых пациенток с ПБХ. Были сформированы две группы: в основную группу вошли пациентки с ПБХ и ОСП, в группу сравнения – пациентки с ПБХ без ОСП, нарушений МПК и саркопении.

Сравнительный анализ показал, что в основной группе пациентки более старшего возраста (медиана –

68 лет (р = 0,001)) имеют более длительный анамнез заболевания, более низкие значения общего белка (р = 0,013) и альбумина сыворотки крови (р = 0,046). Более низкие значения фазового угла при БИМ у пациенток основной группы отражают степень, а также большую выраженность гиподинамии и катаболических нарушений (5,2 [4,6–5,7] (р = 0,036)). О гиподинамии в основной группе позволяют судить более низкие значения показателей общего физического благополучия по данным опросника SF-36 (р < 0,001) и более низкие показатели содержания в крови витамина Е (р = 0,002). При этом показатели витаминов D и А статистически значимо не различались между группами. Наиболее значимыми факторами риска у пациенток с ПБХ оказались: суммарный балл в опроснике SARC-f ≥ 4, гамма-глютамилтранспептидаза менее 110 и показатель общего физического благополучия менее 32 баллов по анкете SF-36. Относительный риск развития ОСП значимо возрастает у пациенток в возрасте старше 68 лет (р (χ2) < 0,001, ОР = 4,2). Также ассоциированы с повышенным риском развития ОСП при ПБХ изменения лабораторных показателей: снижение концентрации аланинаминотрансферазы менее 35,3 МЕ/л, витамина Е – менее 1,7 мкг/мл, альбумина – менее 38 г/л, общего белка – менее 65 г/л или ЩФ менее 120 МЕ/л.

Заключение. Остеосаркопения – это ожидаемое осложнение ПБХ, требующее оценки факторов риска и мероприятий, направленных на их профилактику. Полученные данные нуждаются в дальнейшем изучении и позволят в будущем предложить диетические рекомендации по профилактике и коррекции белково-энергетической недостаточности, использованию продуктов, позволяющих предотвратить недостаточность витамина Е, а также рекомендации по коррекции образа жизни в виде расширения физической активности.

Материал и методы. В Московском клиническом научном центре им. А.С. Логинова в период с 2022 по 2025 г. проведено наблюдательное поперечное исследование с участием 97 пациенток с ПБХ, включившее общеклиническое обследование, анкетирование с использованием опросников SARC-f и SF-36, антропометрические измерения для определения соматотипа, анализ клинических и биохимических показателей крови, анализ наличия антимитохондриальных антител АМА-М2 (метод иммуноферментного анализа), определение концентрации жирорастворимых витаминов А, D, Е, биопсию и гистологическое исследование печени (n = 11), а также фиброэластометрию печени (аппарат FibroScan 530 Compact), оценку мышечной силы методом кистевой динамометрии, денситометрию (Healthcare Lunar Prodigy), биоимпедансометрию (БИМ) с использованием биоимпедансного анализатора (МЕДАСС АВС-02). Статистическую обработку данных производили с помощью IBM SPSS Statistics v.27.0 (StatSoft Inc., США).

Результаты. Обследовано 125 пациенток с ПБХ, из них в исследование было включено 97 женщин в возрасте от 35 до 75 лет (медиана – 61 год). Из 97 у 86 (82%) пациенток выявлены АМА-М2, в остальных случаях диагноз ПБХ подтвержден морфологически. ОСП выявлена у 16,5% из всех исследуемых пациенток с ПБХ. Были сформированы две группы: в основную группу вошли пациентки с ПБХ и ОСП, в группу сравнения – пациентки с ПБХ без ОСП, нарушений МПК и саркопении.

Сравнительный анализ показал, что в основной группе пациентки более старшего возраста (медиана –

68 лет (р = 0,001)) имеют более длительный анамнез заболевания, более низкие значения общего белка (р = 0,013) и альбумина сыворотки крови (р = 0,046). Более низкие значения фазового угла при БИМ у пациенток основной группы отражают степень, а также большую выраженность гиподинамии и катаболических нарушений (5,2 [4,6–5,7] (р = 0,036)). О гиподинамии в основной группе позволяют судить более низкие значения показателей общего физического благополучия по данным опросника SF-36 (р < 0,001) и более низкие показатели содержания в крови витамина Е (р = 0,002). При этом показатели витаминов D и А статистически значимо не различались между группами. Наиболее значимыми факторами риска у пациенток с ПБХ оказались: суммарный балл в опроснике SARC-f ≥ 4, гамма-глютамилтранспептидаза менее 110 и показатель общего физического благополучия менее 32 баллов по анкете SF-36. Относительный риск развития ОСП значимо возрастает у пациенток в возрасте старше 68 лет (р (χ2) < 0,001, ОР = 4,2). Также ассоциированы с повышенным риском развития ОСП при ПБХ изменения лабораторных показателей: снижение концентрации аланинаминотрансферазы менее 35,3 МЕ/л, витамина Е – менее 1,7 мкг/мл, альбумина – менее 38 г/л, общего белка – менее 65 г/л или ЩФ менее 120 МЕ/л.

Заключение. Остеосаркопения – это ожидаемое осложнение ПБХ, требующее оценки факторов риска и мероприятий, направленных на их профилактику. Полученные данные нуждаются в дальнейшем изучении и позволят в будущем предложить диетические рекомендации по профилактике и коррекции белково-энергетической недостаточности, использованию продуктов, позволяющих предотвратить недостаточность витамина Е, а также рекомендации по коррекции образа жизни в виде расширения физической активности.

Введение

Первичный билиарный холангит (ПБХ) – хроническое, воспалительное заболевание печени неизвестной этиологии с характерным иммуноопосредованным поражением желчных протоков и холестазом. При естественном течении приводит к циррозу печени (ЦП), печеночной недостаточности, смерти больного или трансплантации печени [1–3].

ПБХ относится к редким заболеваниям – по различным данным, заболеваемость ПБХ в мире колеблется в пределах 0,3–5,8, а распространенность – 1,9–40,2 на 100 тысяч человек [2–4]. ПБХ преимущественно поражает женщин среднего возраста, и скорость прогрессирования заболевания значительно различается между пациентами. Соотношение женщин и мужчин варьируется, в среднем 10 : 1 [3, 4]. Внедрение в практику урсодезоксихолиевой кислоты (УДХК) в целом внесло кардинальные изменения в терапию ПБХ, привело к снижению смертности и частоты трансплантаций печени, существенно улучшило качество и продолжительность жизни пациентов [5].

У больных ПБХ, имеющих биохимический ответ на терапию УДХК после года лечения, продолжительность жизни соответствует популяционной [6].

Однако до сих пор остается недооцененной необходимость определения и коррекции пищевого статуса пациентов с ПБХ. Недостаточность питания, сопутствующая этому заболеванию, ухудшает течение, прогноз и качество жизни больного, отрицательно влияет на исход заболевания и чаще всего распознается только на поздних стадиях. Неблагоприятными исходами течения основного заболевания, связанными с саркопенией, являются инвалидность, когнитивные нарушения, потребность в госпитализации, высокий риск падений и смертность [7–9].

Одним из наиболее часто встречающихся нарушений пищевого статуса при ПБХ является саркопения [1]. Недостаточность питания и саркопения часто связаны с повышенным риском декомпенсации, инфекционных осложнений, являются независимым фактором риска смертности и ухудшения результатов лечения после трансплантации печени [10–12]. Считается, что частота недостаточности питания у этих пациентов увеличивается по мере прогрессирования заболевания. В исследованиях показано, что недостаточность питания встречается при всех формах цирроза [12, 13] от 40 до 100% случаев [13].

Нарушение минеральной плотности костей (МПК) – остеопения и остеопороз – достаточно часто осложняет течение хронических холестатических заболеваний печени, в том числе и ПБХ [14–17]. Менее изучена остеосаркопения (ОСП) и ее особенности при ПБХ. Термин остеосаркопения предложен в 2009 г. геронтологами Нилом Бинкли и Бьорном Бюрингом и обозначает сочетание проявлений саркопении и остеопении: низкотравматические переломы, возникающие при падениях в связи с ослабленностью скелетной мускулатуры [17].

Саркопения и остеопения имеют общие факторы риска и механизмы развития в связи с наличием взаимосвязи между мио- и остеогенезом. Наличие данной связи, а также концепция костно-мышечной единицы предполагают, что нарушение функции одной структурной единицы неизбежно оказывает влияние на другую [17].

Наличие синдрома ОСП значимо ухудшает прогноз и качество жизни пациентов в сравнении с теми, у кого присутствует только изолированный синдром сарко- или остеопении [18–20].

Диагностика ОСП включает в себя оценку нутритивного статуса с целью выявления саркопении, а также оценку МПК.

У пациентов с ПБХ саркопению следует рассматривать как потерю мышечной массы и силы из-за мышечной атрофии, связанной с заболеванием, состоянием питания и с физической активностью [21–23]. Саркопения может считаться установленной при условии снижения мышечной силы в сочетании с потерей мышечной массы и/или функциональной работоспособности [24, 25]. С целью скрининговой оценки риска саркопении используется опросник SARC-f, обладающий высокой специфичностью и доступностью в рутинной амбулаторной практике [24, 26]. Кистевая динамометрия позволяет выявить снижение мышечной силы и указывает на низкую физическую активность пациента [27]. Разработаны нормативные показатели, учитывающие взаимосвязь между индексом массы тела и гендерной принадлежностью. Заключение о снижении силы сжатия кисти можно сделать при показателе менее 30 кг у мужчин и 20 кг у женщин [27].

Наиболее точными методами оценки мышечной массы являются компьютерная томография и двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА). Однако эти методы дорогостоящи и недостаточно распространены в амбулаторной практике. Наиболее доступным и безопасным для пациента скрининговым методом диагностики саркопении является биоимпедансный анализ состава тела (БИМ), позволяющий оценить количественно различные компоненты состава тела по измеренному электрическому сопротивлению (в том числе жировую и тощую массу тела, массу скелетных мышц, общее содержание воды, содержание вне- и внутриклеточной жидкости и др.). Данный метод характеризуется неинвазивностью, безопасностью и комфортностью для пациента, что позволяет проводить измерения неограниченное количество раз. По точности получаемых результатов биоимпедансометрия хорошо коррелирует с более трудоемкими исследованиями – ДРА, магнитно-резонансной томографией (МРТ) и компьютерной томографией (КТ) [24, 25, 28].

Таким образом, в соответствии с пересмотренными рекомендациями EWGSOP-2 (European Working Group

on Sarcopenia for Older People) скрининг саркопении в рутинной практике включает использование опросника SARC-f и метод кистевой динамометрии или тест вставания со стула. Для окончательного подтверждения наличия саркопении достаточно оценить мышечную массу любым из доступных инструментальных методов (ДРА, БИМ, КТ, МРТ, УЗИ) при условии получения показателей ниже пороговых значений [29, 30].

Для диагностики нарушения МПК в настоящее время широко используют ДРА с объективной оценкой минеральной плотности бедренной кости и поясничного отдела позвоночника. В соответствии с критериями ВОЗ для женщин в менопаузе и мужчин старше 50 лет: снижение МПК более чем на 2,5 стандартных отклонения от средней МПК молодых взрослых женщин (МПК T-критерий менее -2,5) свидетельствует об остеопорозе, снижение МПК от 1 до 2,5 стандартных отклонений (-2,5 < МПК T-критерий < -1) соответствует остеопении. В других половозрастных группах остеопороз диагностируется на основании комплексной оценки данных денситометрии и индивидуальных факторов риска [14, 31].

ОСП отягощает течение ПБХ, ухудшает прогноз заболевания, способствует снижению физической работоспособности, увеличению риска падений и переломов, снижению качества жизни пациентов [35–40]. Это определяет актуальность изучения факторов риска ОСП у пациентов с ПБХ.

Цель исследования – изучить особенности и определить факторы риска ОСП у больных с первичным билиарным холангитом.

Материал и методы

В Московском клиническом научном центре (МКНЦ) им. А.С. Логинова проведено наблюдательное поперечное исследование с участием 125 пациенток с ПБХ в период с 2022 по 2025 г., включившее анализ клинических и биохимических показателей крови, анализ аутоантител АМА-М2 (метод иммуноферментного анализа ИФА), биопсию и гистологическое исследование печени (n = 11), фиброэластометрию печени (аппарат FibroScan 530 Compact), антропометрию (измерение роста, веса, объема талии и бедер), оценку мышечной силы методом кистевой динамометрии, рентгеновскую денситометрию (Healthcare Lunar Prodigy), биоимпедансометрию (БИМ) с помощью биоимпедансного анализатора (МЕДАСС АВС-02), определение концентрации жирорастворимых витаминов А, D, Е, а также анкетирование с использованием опросников SARC-f и SF-36.

Критерии включения пациентов в исследование: женский пол; возраст от 35 лет и старше; ПБХ, установленный в соответствии с критериями EASL (European Association for the Study of the Liver) [2]; наличие подписанного информированного согласия.

Критерии невключения пациентов в исследование: декомпенсированный цирроз (класс С по Чайлда – Пью); терапия глюкокортикостероидными препаратами; наличие сопутствующих заболеваний печени другой этиологии; заболевания в стадии декомпенсации или обострения; клинически значимое злоупотребление алкоголем (более 20 г этанола в день); психические расстройства; беременность и период лактации.

Критерии исключения пациентов из исследования: отказ пациента от дальнейшего участия в исследовании; любые острые заболевания или состояния; обострения сопутствующих заболеваний, диагностированные во время исследования.

Протокол обследования и используемые опросники были утверждены локальным этическим комитетом МКНЦ им. А.С. Логинова. Статистическую обработку данных производили с помощью IBM SPSS Statistics v.27.0 (StatSoft Inc., США).

Результаты

Всего обследовано 125 пациенток с ПБХ, в исследование включено 97 женщин с ПБХ в возрасте от 35 до 75 лет (M = 61), у 86 (82%) из них выявлены АМА-М2, в остальных случаях диагноз ПБХ подтвержден морфологически.

Длительность основного заболевания составила

у 52 (53,6%) пациентов менее пяти лет, у 25 (25,8%) – 5–10 лет, у 17 (17,5%) – 10–20 лет и у 3 (3,1%) – свыше 20 лет. Таким образом, в группе исследуемых преобладали пациентки с непродолжительным анамнезом заболевания.

По данным эластометрии печени, у 56% обследованных наблюдался значимый фиброз F3–F4, а у 14,3% пациенток с ПБХ признаков фиброза не отмечалось.

Значимое снижение мышечной силы при кистевой динамометрии выявлено у 22 (22,7%) пациенток. При БИМ снижение индекса тощей массы менее 15 кг/м2 определялось у 11,3% обследуемых. У 8 (8,2%) пациенток выявлено критически низкое значение фазового угла (менее 4,4), свидетельствующее о значимых катаболических сдвигах, ассоциированных с течением основного заболевания. При денситометрии у 61,9% больных отмечались нарушения МПК на стадии остеопении или остеопороза.

Диагностику саркопении проводили в соответствии с рекомендациями EWGSOP [28–30, 38], при этом мышечную силу и функции оценивали методом кистевой динамометрии, а мышечную массу – с применением БИМ состава тела с последующей корректировкой результатов с поправкой на рост или индекс массы тела [39, 40]. На основании комплексной оценки критериев саркопении (снижение мышечной силы по данным кистевой динамометрии, мышечной массы по данным БИМ и мышечной функции согласно результатам опросника SARC-f) данное заболевание было выявлено у 22,7% пациенток с ПБХ, и у 16 (16,5%) пациенток обнаружено сочетание саркопении и остеопороза (ОСП).

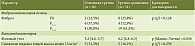

Проведена сравнительная оценка пациенток с ПБХ и ОСП – основная группа (n = 16) и группы сравнения, в которую вошла 31 пациентка с ПБХ без саркопении и нарушений МПК (табл. 1).

Анализ показал, что основная группа представлена пациентками более старшей возрастной категории, медиана возраста составляет 68 лет (р (Манна –Уитни) = 0,001). Согласно полученным данным, длительность анамнеза основного заболевания является статистически значимым фактором риска развития ОСП (р (χ2) = 0,037).

Проведено сравнительное определение показателей общего физического благополучия в изучаемых группах с помощью опросника SF-36. Выявлены более низкие значения в основной группе (р (Манна – Уитни) < 0,001), которые позволяют судить о наличии гиподинамии у этой категории пациенток с ПБХ. Показатели общего эмоционального благополучия в обеих группах были ниже ожидаемых значений, при этом в основной группе значимо ниже, чем в группе сравнения. Данные отклонения позволяют судить о снижении качества жизни пациенток с ПБХ, что непосредственно может оказывать влияние на физическую активность и образ жизни, являясь независимым предиктором развития ОСП у больных ПБХ с длительным анамнезом заболевания.

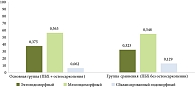

Сравнение антропометрических данных пациенток исследуемых групп не выявило статистически значимых различий, что может свидетельствовать об их относительной однородности. У пациенток с ПБХ были определены соматотипы – тип телосложения, определяемый на основании антропометрических измерений (соматотипирования), генотипически обусловленный конституционный тип, характеризующийся уровнем и особенностью обмена веществ [39]. При сравнении групп пациенток с ПБХ с и без ОСП не получено статистически значимых различий в распределении соматотипов (рис. 1).

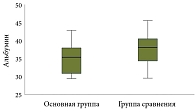

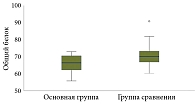

В биохимическом анализе крови у пациенток основной группы были выявлены достоверно более низкие концентрации общего белка (р (Манна –Уитни) = 0,013) и альбумина сыворотки (р (Манна – Уитни) = 0,046) (рис. 2, 3). Данные изменения могут быть обусловлены как нарушением синтетической функции печени, ассоциированным с длительностью и тяжестью основного хронического заболевания печени, так и белково-энергетической недостаточностью, ассоциированной со строгими пищевыми ограничениями или нарушением приема пищи.

У пациенток основной группы выявлены статистически достоверно более низкие показатели холестаза (щелочная фосфатаза (р (Манна – Уитни) = 0,026), гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) (р (Манна – Уитни) = 0,001)) и цитолиза (аланинаминотрансфераза (АЛТ)) (р (Манна – Уитни) = 0,018), что может быть ассоциировано с более длительным анамнезом заболевания и эффективностью терапии УДХК, вследствие чего произошло снижение активности основного заболевания и уровня холестаза. Пациентки из группы сравнения имели менее продолжительный анамнез заболевания и соответственно более короткие сроки терапии УДХК, а также изначально более высокие маркеры холестаза на момент постановки диагноза и инициации терапии УДХК (табл. 2).

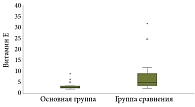

Проведен сравнительный анализ содержания жирорастворимых витаминов А, Д, Е в сыворотке крови пациентов с ПБХ. В основной группе обнаружено достоверно более низкое содержание витамина Е, чем в группе сравнения (р (Манна – Уитни) = 0,001) (рис. 4). При этом показатели витаминов D и А статистически значимо не различались между группами.

При биоимпедансометрии были выявлены статистически значимые различия в показателях фазового угла у пациенток двух групп. Более низкие значения фазового угла у пациенток основной группы отражают степень выраженности гиподинамии и катаболических нарушений, ассоциированных как с основным заболеванием печени, так и с особенностями образа жизни данных пациенток, например ограничение физической активности (табл. 3). Согласно ранее проведенному исследованию факторов риска саркопении с участием 174 пациентов с ПБХ, значения фиброэластометрии более 12,8 кПа признаны независимым фактором риска саркопении у пациентов с ПБХ (отношение шансов 4,539, 95%-ный доверительный интервал 1,651–12,478, p = 0,003) [41].

На основании результатов обследования были выявлены и рассчитаны факторы риска развития ОСП у пациенток с ПБХ, такие как возраст, длительность заболевания, количество баллов более 4 по анкете SARC-f, ряд лабораторных показателей (уровень альбумина, общего белка, щелочная фосфатаза (ЩФ), ГГТП), индикатор риска катаболических нарушений в организме (фазовый угол), уровень витамина Е, а также показатели общего физического и эмоционального благополучия (согласно опроснику SF-36) (табл. 4).

Согласно нашим данным, наиболее значимыми факторами риска развития ОСП у пациенток с ПБХ оказались следующие: суммарный балл в опроснике SARC-f ≥ 4 (повышение риска в 26,5 раза); ГГТП менее 110 (повышение риска в 8,5 раза); показатель общего физического благополучия менее 32 баллов по анкете SF-36 (повышение риска в 4,9 раза). Относительный риск развития ОСП значимо возрастает у пациенток в возрасте старше 68 лет (р (χ2) < 0,001; ОР = 4,2).

Также ассоциированы с повышенным риском развития ОСП при ПБХ изменения лабораторных показателей: снижение концентрации АЛТ менее 35,3 МЕ/л увеличивает риск развития ОСП в 4,8 раза, уровень витамина Е менее 1,7 мкг/мл – в 4,4 раза. Снижение содержания альбумина менее 38 г/л, общего белка менее 65 г/л или ЩФ менее 120 МЕ/л увеличивает риск развития ОСП в 2–2,4 раза, что сравнимо с влиянием значения фазового угла менее 5,7 (ОР = 2,5) и снижения уровня эмоционального благополучия менее 33 по опроснику SF-36 (ОР = 2,3).

Обсуждение

Остеопороз и саркопения – два взаимосвязанных состояния, которые имеют общие факторы риска. При их сочетании возрастает вероятность развития таких тяжелых последствий, как падения, переломы, выраженная астения, что может приводить к значительным личным и социально-экономическим потерям. ОСП следует рассматривать как единую нозологическую форму, для которой требуются своевременная диагностика, профилактика и лечение.

Проведенное нами исследование – первая в России работа, посвященная изучению особенностей и определению факторов риска ОСП у пациенток с ПБХ. В настоящее время доказана причинно-следственная связь между ПБХ и нарушением МПК, которая не зависит от индекса массы тела, уровня кальция, триглицеридов и некоторых половых гормонов [32].

Показано, что само по себе нарушение МПК уже приводит к снижению мышечной массы, силы и функциональным мышечным нарушениям, когда развивается и прогрессирует саркопения [15–17]. Благодаря достижениям в лечении ПБХ средний возраст пациентов на данный момент, по нашим данным, составляет около 60 лет, а предполагаемая продолжительность жизни должна соответствовать общероссийской, в связи с чем ОСП в дальнейшем будет усугубляется в результате процессов старения.

Данное исследование показало, что медиана возраста для пациенток с ПБХ, осложненным ОСП, составляет 68 лет, а без остеопении – 52 года. По недавно опубликованным данным китайских исследователей ОСП была выявлена у 22% пациентов с ПБХ. В нашем исследовании эта цифра ниже – 16,5%, что, возможно, обусловлено тем, что в работу не были включены крайне тяжелые пациенты с декомпенсированным циррозом печени в исходе ПБХ.

Анализ полученных данных показал, что анкетирование пациенток с ПБХ с помощью анкет SARC-f и SF-36 позволяет получить важную информацию о рисках развития ОСП и должно являться обязательной частью скринингового обследования. Применение опросника SARC-f демонстрирует, что суммарный балл свыше 4 повышает риск развития ОСП в 26,5 раза, а при пониженном уровне физического благополучия, по опроснику SF-36 при суммарных баллах ниже 32, риск ОСП возрастает в 4,9 раза, в то время как снижение уровня эмоционального благополучия ниже 33 баллов повышает риск ОСП в 2,3 раза. Опросник SF-36 отражает общее благополучие и степень удовлетворенности теми сторонами жизнедеятельности, на которые может оказывать влияние состояние здоровья. Более низкие показатели, полученные при анкетировании пациенток с ПБХ с ОСП, свидетельствуют о значимом влиянии основного заболевания на качество жизни, в том числе и на физическое благополучие.

В стандартном биохимическом анализе крови особое внимание должно уделяться таким показателям, как снижение уровня ГГТП, АЛТ и ЩФ, а также общего белка и альбумина. Последние показатели, наряду со снижением значения фазового угла, отражают повышенный риск катаболических нарушений и гиподинамии.

Среди факторов риска остеопении выделяют снижение уровня жирорастворимых витаминов [42]. В нашей работе достоверных различий в содержании витаминов D и А у больных ПБХ с ОСП и без нее получить не удалось, что, очевидно, связано с тем, что практически всем пациентам с ПБХ проводили профилактику остеопороза – назначали препараты витамина D и кальция. Интерес вызывает снижение уровня витамина Е в группе пациентов с ОСП. Оказалось, что при ПБХ содержание жирорастворимого витамина Е (токоферола) в крови менее 1,7 мкг/мл повышает риск развития ОСП в 4,4 раза. По данным публикаций [42, 43], недостаточность витамина Е может приводить к слабости, вызывать астению. До настоящего времени изучение возможной ассоциации снижения уровня витамина Е в патогенезе остеопении, саркопении и ОСП не проводилось.

Следует признать, что данное исследование имеет некоторые ограничения: во-первых, небольшой размер выборки, обусловленный редкостью изучаемой патологии; во-вторых, в исследование не были включены пациентки с декомпенсированным циррозом печени и наличием асцита, что обусловлено погрешностями измерений при БИМ для этой категории больных ПБХ.

Таким образом, определены факторы риска ОСП у пациенток с ПБХ. Необходимы дальнейшие исследования, формирование алгоритма скрининга факторов-предикторов ОСП у пациентов с ПБХ, доступного для использования в амбулаторной практике, поиск возможностей их модификации, что позволит значимо повлиять на качество и продолжительность жизни больных ПБХ [44–47].

Проблема диагностики, профилактики и лечения ОСП требует дальнейших исследований. Полученные данные позволят в дальнейшем предложить диетические рекомендации по предотвращению и коррекции белково-энергетической недостаточности, разработки рекомендаций по введению в рацион больных ПБХ продуктов, позволяющих предотвратить недостаточность витамина Е, а также рекомендации по коррекции образа жизни в виде расширения физической активности.

A.V. Timoshchenko, E.V. Vinnitskaya, PhD, A.S. Dorofeev, E.M. Desyatskova, E.A. Nikitina, PhD , T.N. Kuzmina, PhD

A.S. Loginov Moscow Clinical Scientific Center

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow

Scientific and Practical Center of Child Psychoneurology, Moscow

National Medical Research Center for Therapy and Preventive Medicine, Moscow

Contact person: Anastasia V. Timoshchenko, Dr.Timoshchenko@yandex.by

The aim of the study: to study the characteristics and determine the risk factors of osteosarcopenia (OSP) in patients with primary biliary cholangitis (PBC).

Material and methods. An observational cross-sectional study was conducted with the participation of 97 patients with PBC in the period from 2022 to 2025 at the A.S. Loginov Moscow Clinical Research Center, Department of Health of the City of Moscow. It included a general clinical examination, SARC-f and SF-36 questionnaires, anthropometric measurements to determine the somatotype, biochemical blood analysis, AMA-M2 autoantibodies (ELISA method), determination of the concentration of fat-soluble vitamins A, D, E, biopsy and histological examination of the liver (n = 11), as well as liver fibroelastometry (FibroScan 530 Compact device), assessment of muscle strength using the hand dynamometry method, densitometry (Healthcare Lunar Prodigy), bioimpedance analysis (BIA) (MEDASS ABC-02 bioimpedance analyzer). Statistical data processing was performed using IBM SPSS Statistics v.27.0 (StatSoft Inc., USA).

Results. A total of 125 patients with PBC were examined, of which 97 were women aged 35 to 75 years (M = 61 years) were included in the study. AMA-M2 was detected in 86 of them (82%), in the remaining cases the diagnosis of PBC was confirmed morphologically. Osteosarcopenia was detected in 16.5% of all the patients. Two groups were formed: the main group included patients with PBC and OSP, the control group included patients with PBC without OSP, BMD disorders and sarcopenia. Comparative analysis showed that in the main group, older patients (M – 68 years [57–71] (p = 0.001)

had a longer history of the disease, lower values of total protein (p = 0.013) and serum albumin (p = 0.046). Lower values of the phase angle in BIA in the main group reflect the degree and greater severity of physical inactivity and catabolic disorders (5.2 [4.6–5.7] (p = 0.036). Physical inactivity in the main group is judged by lower values of general physical well-being indicators according to the SF-36 questionnaire (p < 0.001) and lower levels of vitamin E in the blood (p = 0.002). At the same time, the levels of vitamins D and A did not differ statistically significantly between the groups. The most significant risk factors in patients with PBC were the total score in the SARC-f questionnaire ≥ 4, GGT less than 110 and a general physical well-being score of less than 32 points on the SF-36 questionnaire. The relative risk of developing osteosarcopenia significantly increases in patients over 68 years of age (p (χ2) < 0.001, OR = 4.2). Changes in laboratory parameters are also associated with an increased risk of developing OSP in PBC: a decrease in the concentration of ALT less than 35.3 IU/l, vitamin E less than 1.7 μg/ml, albumin less than 38 g/l, total protein less than 65 g/l or alkaline phosphatase less than 120 IU/l.

Conclusion. Osteosarcopenia is an expected complication of PBC, requiring an assessment of risk factors and measures aimed at their prevention. The data obtained require further study and will allow in the future to offer dietary recommendations for the prevention and correction of protein-energy malnutrition, the use of products that can prevent vitamin E deficiency, as well as recommendations for lifestyle correction in the form of an expanded physical activity.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.