Результаты реализации пилотного проекта «Московский скрининг рака молочной железы с помощью маммографии»

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Цель – совершенствование профилактических технологий ранней диагностики опухолей молочной железы на популяционном уровне (на примере г. Москвы).

Материал и методы. В статье представлены результаты реализации региональной модели организационно-управленческих и клинических решений для создания эффективной программы скрининга злокачественных новообразований молочной железы в рамках Территориальной программы государственных гарантий 2018–2019 гг. в г. Москве.

Результаты. Объективизация данных и контроль за этапами проведения пилотного проекта позволили достичь за два года работы следующих результатов: после маммографического обследования целевой группы женщин локализованные (0–II) стадии рака молочной железы были выявлены в большинстве случаев обследования (86 %).

Заключение. Благодаря московскому пилотному проекту маммографического скрининга в целевой группе женщин в возрасте 50–69 лет злокачественные новообразования молочной железы выявлялись с частотой 5,5 случая на 1000 обследованных женщин, тогда как среди всех пациенток с раком молочной железы выявляемость опухолей в среднем составляла не более двух случаев (1,94 случая) на 1000 жительниц, что говорит об эффективности и целевом характере скринингового мероприятия.

Цель – совершенствование профилактических технологий ранней диагностики опухолей молочной железы на популяционном уровне (на примере г. Москвы).

Материал и методы. В статье представлены результаты реализации региональной модели организационно-управленческих и клинических решений для создания эффективной программы скрининга злокачественных новообразований молочной железы в рамках Территориальной программы государственных гарантий 2018–2019 гг. в г. Москве.

Результаты. Объективизация данных и контроль за этапами проведения пилотного проекта позволили достичь за два года работы следующих результатов: после маммографического обследования целевой группы женщин локализованные (0–II) стадии рака молочной железы были выявлены в большинстве случаев обследования (86 %).

Заключение. Благодаря московскому пилотному проекту маммографического скрининга в целевой группе женщин в возрасте 50–69 лет злокачественные новообразования молочной железы выявлялись с частотой 5,5 случая на 1000 обследованных женщин, тогда как среди всех пациенток с раком молочной железы выявляемость опухолей в среднем составляла не более двух случаев (1,94 случая) на 1000 жительниц, что говорит об эффективности и целевом характере скринингового мероприятия.

Введение

Злокачественные новообразования (ЗНО) молочной железы на протяжении многих лет лидируют в структуре заболеваемости женского населения [1] и остаются основной причиной смерти от рака у женщин в мире. Размер новообразования, вовлечение в процесс лимфатических узлов и степень злокачественности являются основными факторами отдаленного прогноза заболевания. В настоящее время, согласно мнению специалистов, диагноз, установленный на ранней (локализованной) стадии, повышает выживаемость пациенток. Так, пятилетняя относительная выживаемость пациенток с локализованным раком молочной железы (РМЖ) составляет 98,6%, по сравнению с 84,9% – при вовлечении в процесс регионарных лимфатических узлов и 25,9% – при генерализованной метастатической форме [2].

В России ежегодно от РМЖ погибают около 22 тыс. женщин. Соотношение количества умерших пациенток к числу вновь выявленных случаев заболевания по итогам 2017 г. – к началу описанного в статье проекта – составило около 31% [3]. Этот же показатель в странах с внедренными программами популяционного скрининга РМЖ ниже примерно в два раза: в Нидерландах – 18,2%, в Финляндии – 15,2%, в Швеции – 16,7% [4].

Сегодня в России на 0–II стадии ежегодно выявляется не менее 70% РМЖ. Тем не менее число случаев обнаружения рака на III–IV стадии остается высоким [5]. То есть каждая третья женщина с РМЖ – ежегодно это не менее 23,5 тыс. человек – попадает на первый прием к врачу с запущенным онкологическим процессом, что предопределяет как большие затраты системы здравоохранения на лечение и долечивание таких пациенток, так и худший жизненный прогноз.

В этой связи масштабные (популяционные) мероприятия, нацеленные на выявление локализованных опухолей молочной железы на ранних стадиях, приобретают первостепенную значимость для снижения летальности и смертности от ЗНО молочных желез.

В г. Москве ежегодно выявляют около 7000 новых случаев РМЖ, около 6% пациенток умирают в течение первого года с момента установки диагноза, всего 43,5% больных выявляются при профилактических осмотрах. В Москве, как и в России в целом, большую долю (около 72%) новообразований молочной железы выявляют на ранних стадиях заболевания [5]. Следует отметить, что мировые практики считают ранними стадиями РМЖ образования размером до 1 см, то есть 0–Ib стадии [4], что в настоящий момент составляет менее 20% всех случаев в Российской Федерации [3].

В 70-х годах ХХ века изобретение и внедрение маммографии (ММГ) стало прорывом в диагностике РМЖ, позволив выявлять ЗНО на доклинической стадии развития. Комплекс медицинских мероприятий, направленных на обнаружение и предупреждение РМЖ, и представляет собой скрининг (от англ. screening – отбор, сортировка). Основная задача скрининга – выявление РМЖ на доклинических стадиях, а именно рака in situ и I стадии (T1mic, T1a, T1b), когда размер опухолевого узла менее 1 см, поскольку именно обнаружение РМЖ на этих стадиях позволяет прогнозировать оптимистический исход заболевания.

Рандомизированные исследования влияния популяционного ММГ-скрининга на показатели смертности подтвердили его эффективность [6]. При выявлении патологических образований на скрининговой ММГ пациентка направляется на комплексное дополнительное обследование, как правило, включающее в себя прицельную ММГ, ультразвуковое исследование, трепанобиопсию [7, 8].

Эффективность популяционного ММГ-скрининга была доказана в ряде рандомизированных контролируемых популяционных исследований, проведенных в США, Швеции, Великобритании, Канаде и других странах [4, 6]. В большинстве международных программ скрининга РМЖ предусматривается активное обследование женщин 50–69 лет с интервалом в два года [9]. Самое первое и продолжительное исследование с периодом наблюдения 29 лет, продемонстрировавшее связь между снижением смертности от РМЖ и приглашением на ММГ-скрининг без предварительного клинического обследования молочной железы, было проведено в Швеции [6].

В ноябре 2016 г. был опубликован меморандум Европейского общества рентгенологов, специализирующихся на диагностике заболеваний молочной железы (EUSOBI), из 30 европейских стран, в котором решительно поддерживается использование ММГ в качестве массового популяционного скринингового инструмента. Причем Американское онкологическое общество (ACS) в своих периодических публикациях рекомендует проводить ММГ-скрининг женщинам старше 40 лет ежегодно [10]. По мнению ряда авторов, институты, ставящие под сомнение эффективность скрининга вопреки большому объему доказательств, накопленных за более чем три десятилетия, подвергают опасности жизнь женщин [11].

В условиях пандемии COVID-19 профилактические мероприятия по выявлению опухолевых заболеваний приобрели особую значимость в силу необходимости перераспределения и ограниченности ресурсов [12].

В рамках программы диспансеризации взрослого населения также предусмотрено проведение ММГ-скрининга женщинам старших возрастных групп [13]. Вместе с тем в регионах РФ активно разрабатываются и внедряются дополнительные организационные проекты, в том числе с использованием ММГ [14].

Безусловно, поиски наиболее эффективных методик детекции опухолей продолжаются [15]. На данный момент перед организаторами здравоохранения стоит вопрос выбора вектора усовершенствования программы скрининга ЗНО молочной железы путем внедрения цифрового томосинтеза, контрастной спектральной маммографии или ускоренной МРТ. По мнению специалистов, наибольшей чувствительностью обладают контрастная спектральная маммография и ускоренная МРТ, но исследования чувствительности, специфичности, положительного и отрицательного прогностических значений (PPV, NPV) продолжаются [15, 16, 17]. Также автоматизируются подходы к обработке изображений ММГ с целью сбережения ресурсов и повышения качества диагностики [18, 19, 20, 21]; формируются масштабные базы данных изображений и программные средства, которые помогают совершенствовать обработку изображений технологиями искусственного интеллекта [22, 23].

В данной статье мы хотели бы поделиться собственным региональным опытом проведения скрининга опухолей молочных желез.

Цель исследования – проанализировать результаты скрининга ЗНО молочных желез женщин методом ММГ, полученные при реализации пилотного проекта «Московский скрининг рака молочной железы с помощью маммографии» в 2018–2019 гг.

Материал и методы

Дизайн исследования. Пилотный проект «Московский скрининг рака молочной железы с помощью маммографии» стартовал в марте 2018 г. на территории г. Москвы на основании приказа Департамента здравоохранения г. Москвы № 167 от 08.03.2018 и был реализован в медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи, оснащенных цифровыми аппаратами для ММГ.

Всего в Московском скрининге РМЖ приняли участие 12 медицинских организаций Департамента здравоохранения г. Москвы (ДЗМ), относящихся к различным этапам оказания медицинской помощи (в том числе специализированному), между которыми были организованы конструктивное взаимодействие и маршрутизация пациенток.

Таким образом, данная статья описывает ретроспективное обсервационное (наблюдательное) сплошное неконтролируемое исследование. Несмотря на то что проект проводился в различных медицинских организациях, общая координация проекта, сбор его результатов, их анализ проводился в Научно-практическом клиническом центре диагностики и телемедицинских технологий (НПКЦ ДиТ) под руководством главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ. По этой причине можно отнести данное исследование к одноцентровому.

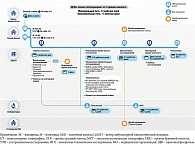

Программа состояла из трех этапов, переход между ними определялся необходимостью более сложного дополнительного исследования и лечения (рис. 1).

Так, медицинские организации 1-го этапа (первичная медико-санитарная помощь) обеспечивали проведение ММГ-обследования, а 2-го этапа (первичная специализированная медицинская помощь) – экспертную оценку маммограмм, дообследование женщин и морфологическую верификацию диагноза. В медицинских организациях 3-го этапа, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в случае подтверждения ЗНО молочных желез назначалось и проводилось специальное лечение.

На 1-м этапе происходил отбор женщин в соответствии с критериями включения, а именно:

- женщины в возрасте 50–69 лет;

- без пальпируемых новообразований молочных желез и признаков поражений кожных покровов молочной железы;

- не имеющие ЗНО в анамнезе;

- проходившие маммографию в двух проекциях более двух лет назад.

После этого в отделениях лучевой диагностики пациенткам выполняли ММГ и интерпретацию ее результатов врачом-рентгенологом по сокращенной классификации BI-RADS с категориями 0–2, применяемой для скрининговой (профилактической) ММГ [24].

Оценка BI-RADS 0 включала все изменения ткани железы, подозрительные на злокачественный процесс. В таких случаях пациентки направлялись на консультацию к онкологу и дообследование с целью морфологической верификации диагноза в медицинскую организацию 2-го этапа.

Оценка BI-RADS 1 допускалась при отсутствии очаговых изменений молочных желез либо наличии единичного кальцината в ткани железы, либо единичного неизмененного аксиллярного лимфатического узла. В такой клинической ситуации рекомендовалась плановая ММГ через два года. При выявлении «плотного фона» без четких очаговых изменений следовало выполнять УЗИ в плановом порядке в медицинской организации первого этапа.

BI-RADS 2 – это выявление заведомо доброкачественных образований (простые кисты, липомы, фибролипомы, фиброаденомы без отрицательных изменений в динамике), диффузных кальцинатов в ткани железы, интрамаммарного лимфатического узла, галактоцеле и имплантов молочных желез. В данном случае, также как и при BI-RADS 1, рекомендуется плановая ММГ через два года. При выявлении достоверно доброкачественных образований проводится УЗИ в плановом порядке в медицинской организации 1-го этапа.

Необходимо отметить, что качество проведения маммографического исследования оценивалось по классификации PGMI. Полученные изображения оценивались врачом-рентгенологом. В случае неудовлетворительных снимков (I) пациентка активно вызывалась на повторное проведение маммографии. Количество таких случаев в нашем исследовании не превышало 3%; они не принимались во внимание при расчете результатов.

В этот период были проанализированы результаты качества работы врачей-рентгенологов и рентгенолаборантов при реализации программы Московского скрининга РМЖ с учетом разового или двойного чтения снимков ММГ, что послужило в последующем времени предпосылками для организации Московского референс-центра на базе НПКЦ ДиТ ДЗМ.

Врачи-рентгенологи, осуществляющие первый этап чтения снимков ММГ, проходили специальное обучение и краткое тестирование перед началом программы, а также получали обратную связь от экспертов НПКЦ ДиТ ДЗМ в ходе контроля ММГ-изображений. Рентгенолаборанты предварительно также обучались корректному проведению маммографического исследования по системе критериев PGMI.

Основанием для перехода пациентки на второй этап оказания медицинской помощи являлась установленная в ходе ММГ категория BI-RADS 0 (выявленные подозрения на злокачественный характер образования в молочной железе, которые требуют дообследования), указанная в заключении врача-рентгенолога.

На 2-м этапе проводилось «второе чтение» маммограмм (по приказу – не менее 30% от первичного объема обследований) и медицинская помощь также осуществлялась в амбулаторных условиях. Всем женщинам с заключением BI-RADS 0 рекомендовалось дообследование, включающее: УЗИ молочной железы, трепанобиопсию образования молочной железы под рентгенологическим или ультразвуковым контролем с последующим гистологическим и иммуногистохимическим исследованиями.

После верификации диагноза и морфологического подтверждения наличия ЗНО молочной железы на повторном приеме врач-онколог (маммолог) устанавливал предварительный диагноз, в соответствии с которым пациентку направляли в медицинскую организацию 3-го этапа для прохождения лечения.

Особым моментом мероприятия явилось то, что в рамках проведения программы скрининга часть ММГ-изображений и заключений подвергались экспертному контролю качества в НПКЦ ДиТ ДЗМ, где осуществлялось так называемое повторное второе чтение (или «третье мнение») специалистами-экспертами в случаях расхождений заключений при оценке снимков в медицинских организациях 1-го и 2-го этапов, что стало возможным благодаря внедрению в практику медицинских организаций г. Москвы Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС) ЕМИАС. Около 7% маммограмм было оценено в НПКЦ ДиТ ДЗМ в рамках данного проекта.

Еще одним важным моментом реализации программы Московского скрининга РМЖ явился персонализированный контроль за судьбой пациенток: медицинские организации представляли ежеквартальные отчеты о ходе мероприятия, количестве проведенных ММГ, числе пациенток, нуждающихся в дополнительном обследовании (c категорией BI-RADS 0) и направленных на последующие этапы оказания медицинской помощи. Учитывая данные популяционного ракового регистра г. Москвы, регулярно оценивалась информация о вновь выявленных в ходе Московского скрининга случаях РМЖ, в том числе об опухолях in situ. Такая детализация подходов к контролю программы на каждом этапе позволила достичь полученных результатов, которые будут описаны далее.

По итогам оценки эффективности работы каждого этапа была сформулирована оптимальная система маршрутизации пациенток между этапами программы скрининга, что послужило в дальнейшем основой для разработки так называемых клиентских путей; на основании полученных данных разработаны методические материалы для пациенток и специалистов отделения лучевой диагностики первичного этапа.

Необходимо отметить, что наряду с Московским скринингом, который проходил только в десяти медицинских организациях первичного звена, в остальных поликлиниках г. Москвы для взрослого населения реализовывалась стандартная программа диспансеризации определенных групп взрослого населения, которая включала также проведение ММГ женщинам в возрасте 50–69 лет. Вместе с тем организационно-методические подходы в этих двух профилактических программах различались. Так, в рамках пилотного проекта осуществлялось заблаговременное и комплексное планирование обследования женщин, от проведения маммографии до верификации онкологического диагноза, как-то: использование краткой (скрининговой) системы BI-RADS, централизованное «второе чтение» и контроль качества маммограмм, предварительное обучение персонала (врачей и рентгенолаборантов) по разработанной программе, сверка данных с популяционным раковым регистром для пациенток с категорией BI-RADS 0, разработанная схема маршрутизации пациенток и другие меры, описанные выше.

Основным материалом для нашего исследования явились отчеты медицинских организаций, полученные во время проведения Московского скрининга РМЖ, данные форм статистических наблюдений по г. Москве за 2018–2019 гг. (форма 7), данные территориального органа государственной статистики по г. Москве (в части половозрастного распределения населения), а также персонализированные данные из баз медицинских информационных систем (ЕРИС и популяционного ракового регистра г. Москвы). Оценивались только морфологически подтвержденные диагнозы новообразований молочных желез. Для обработки результатов применялись методы анализа, синтеза, математической статистики.

Результаты

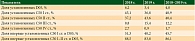

В статье приведены итоговые результаты реализации проекта Московского скрининга РМЖ, обобщенные за период с марта 2018 г. по декабрь 2019 г. (табл. 1). Необходимо отметить, что коллективом авторов нашего учреждения ранее были опубликованы предварительные результаты пилотного проекта за первый год его реализации – с марта 2018 г. по март 2019 г. [25].

За данный период были проведены ММГ-исследования 41 790 человек: около 20,6 тыс. – в 2018 г. и почти 21,2 тыс. – в 2019 г. Категория BI-RADS 0 была установлена в 6 и 4,3% – в 2018 г. и 2019 г. соответственно.

В ходе Московского скрининга РМЖ было выявлено 219 случаев РМЖ (код Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) – С50) и 11 случаев карциномы молочных желез in situ (код МКБ-10 – D05), что составило 0,55% от числа всех проведенных ММГ как в 2018 г., так и в 2019 г. (табл. 2).

Важно отметить, что организационная технология Московского скрининга позволяла контролировать процесс на всех этапах – от обучения специалистов и настройки оборудования до персонализированного уточнения установленных диагнозов в раковом регистре. Образовательные программы для врачей и среднего медицинского персонала, а также организационные моменты прорабатывались заранее, перед запуском проекта; мероприятие носило спланированный характер. Именно такой подход к организации профилактических мероприятий в онкологии является системным и принят за основу в развитых странах.

Московский скрининг показал объективную результативность в плане раннего выявления опухолей молочной железы. У женщин в целевой группе выявлялась существенная доля случаев локализованного РМЖ: доля I–II стадий в 2018 г. составила 82,3%, а в 2019 г. – 80,3%, что подтверждено данными персонифицированного учета популяционного ракового регистра г. Москвы и основано на патоморфологическом подтверждении природы опухоли.

С учетом установленных новообразований in situ (D05) в ходе Московского скрининга показатель выявления случаев локализованного РМЖ (0–I–

II стадий) достиг 88,5% в 2018 г. и 83,8% в 2019 г. Причем коды диагнозов D05 и С50 I стадии были установлены в среднем в 45,7% случаев (51,3% – в 2018 г. и 40,2% – в 2019 г.) (табл. 3).

В Московском скрининге РМЖ выявлялся в среднем в 5,5 случая на 1 000 обследованных женщин.

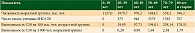

В этой связи в рамках настоящего исследования были проанализированы особенности выявляемости РМЖ у женщин разных возрастных групп в г. Москве в 2018 г. (табл. 4).

Особое внимание было уделено возрастной группе 50–69 лет, которая являлась целевой для Московского скрининга при проведении ММГ и в которой выявляемость РМЖ в среднем составила не более двух случаев (1,94) на 1 000 жительниц г. Москвы, тогда как при проведении ММГ-обследования – 5,5 случая, что говорит о целевом характере проведенного мероприятия.

Обсуждение

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о целесообразности активного привлечение женщин к прохождению ММГ с целью более раннего и частого выявления ЗНО по сравнению с женщинами с установленным РМЖ, не участвовавшими в скрининге.

У вновь выявленных пациенток с морфологически подтвержденными диагнозами РМЖ по итогам ММГ в ходе московского проекта критерий BI-RADS 0 был установлен в 76,5% случаев, а BI-RADS 1 или BI-RADS 2 – в 23,5%. Однако всем этим пациенткам в последующем времени был подтвержден диагноз РМЖ, что свидетельствует, с одной стороны, о недостаточной квалификации врачей-рентгенологов и актуальности «второго чтения», а с другой стороны, о возможных технических ограничениях метода.

Использованные в ходе реализации проекта Московского скрининга РМЖ организационные подходы, основанные на контроле этапов маршрутизации пациенток, а также на качественном учете выявленной патологии, нашли свое логическое продолжение в концепции «Клиентских путей (схем)». Они разработаны для повышения эффективности оказания медицинской помощи по профилю «онкология» в медицинских организациях государственной системы здравоохранения г. Москвы, что нашло отражение в нормативно-правовых актах ДЗМ в сфере онкологии (приказ ДЗМ от 14.01.2022 № 16 «Об оказании медицинской помощи по профилю «онкология» в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы» в редакции от 15.04.2022 г., приказ № 375). Разработана и внедрена четкая схема маршрутизации пациентов от момента возникновения подозрения на наличие злокачественного новообразования до проведения лечения (рис. 2).

Важная роль в маршрутизации пациенток с подозрением на злокачественное новообразование молочной железы в соответствии с «Клиентскими путями (схемами)» отведена Московскому референс-центру, открытому в НПКЦ ДиТ ДЗМ в 2020 г., где осуществляется двойная независимая расшифровка («второе чтение») ММГ-исследований, выполненных в поликлиниках г. Москвы по месту жительства пациентов.

Для отправки исследований на «второе чтение» в ЕРИС-ЕМИАС реализована удобная система выпадающих полей, позволяющая врачу-рентгенологу, описывающему исследование, категоризировать выявленные изменения в молочной железе по полной классификации BI-RADS – от 1 до 5. В том случае, если врач-рентгенолог при первичном анализе изображений присваивает категорию BI-RADS 4 или BI-RADS 5, исследование автоматически попадает экспертам из НПКЦ ДиТ ДЗМ на «второе чтение», которое реализуется в течение 24 часов с момента получения запроса. При подтверждении категории BI-RADS 4 или BI-RADS 5 экспертом из НПКЦ ДиТ ДЗМ, запускается соответствующий клиентский путь, в котором четко прописаны необходимые дополнительные исследования, сроки их выполнения, а также необходимые консультации врачей-онкологов и проведение онкологического консилиума в центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

В том случае, если присвоенная при первом анализе изображений категория BI-RADS 4 или BI-RADS 5 не подтверждается экспертом из НПКЦ ДиТ ДЗМ и выявленные изменения трактуются как доброкачественные, пациентка остается под динамическим наблюдением в медицинской организации по месту жительства, что, в конечном итоге, приводит к рациональному использованию ресурсов здравоохранения и исключает ненужное дорогостоящее дополнительное обследование, а также оптимизирует нагрузку на ЦАОП.

Несмотря на обнадеживающие результаты проведенного пилотного проекта «Московский скрининг РМЖ», до настоящего времени остается ряд системных нерешенных вопросов, таких как:

- четкое соответствие пациенток критериям отбора;

- конструктивное мультидисциплинарное взаимодействие службы главных специалистов (по лучевой диагностике, онкологии, профилактике);

- доступность достоверных данных об установленных диагнозах, о ходе лечения пациентов и исходе болезни;

- активная целевая агитация жителей города к своевременному профилактическому обследованию и др.

По всей видимости, это поводы для дальнейшего изучения и совершенствования подходов к проведению программ скрининга.

Заключение

Таким образом, проект Московского скрининга РМЖ показал свою эффективность за счет четкого регламентирования всех этапов проведения, в том числе связанных:

- с обучением персонала, как врачебного, так и рентгенолаборантов;

- с контролем качества рентгенологических снимков (с использованием критериев PGMI и «вторым чтением» снимков в экспертном центре);

- с маршрутизацией пациентов по отработанным схемам и, что не менее важно, c передачей информации о них как в специализированную медицинскую организацию, так и в базу данных популяционного ракового регистра.

Так, РМЖ в среднем выявлялся у 0,55% женщин из числа, прошедших ММГ, а I–II стадии РМЖ при скрининге установлены в 81,3%, что очевидно превышает средне-популяционные показатели.

В Московском скрининге доля выявленных локализованных опухолей (in situ и I–II стадии) достигла в целом 86,1%, а «самые ранние» опухоли (0–I стадии) выявлялись практически в каждом втором случае (45,7%). И благоприятный прогноз заболевания для этих женщин определило вовремя пройденное маммографическое обследование. Полагаем, что проведение скрининга, направленного на выявление начальных, локализованных стадий РМЖ, является основой для снижения летальности и смертности от данного заболевания женского населения региона.

Необходимо выделить принципиальные отличия Московского проекта от диспансеризации отдельных групп взрослого населения, которая также проводилась в московских поликлиниках в то же время. Так, при диспансеризации в медицинской организации заполнялась обобщающая количественная учетная форма № 131/о, не имеющая привязки к базе данных ракового регистра, соответственно отсутствовала обязательная выверка установленных диагнозов и зачастую подозрения на ЗНО при маммографии вносились в графу установленных диагнозов. Кроме того, диспансеризация не включала на тот момент времени обязательное дополнительное консультирование маммограмм вторым экспертом, а также не имела четкой схемы маршрутизации пациентов после второго этапа; не предусматривала методической и предварительной профессиональной подготовки персонала, задействованного в реализации программы; отсутствовал единый методический и аналитический центр. Таким образом, в ряде московских медицинских организаций за счет проведения пилотного проекта скрининга РМЖ усовершенствовали проведение маммографического этапа диспансеризации женского населения и получили обнадеживающие результаты, которые, кроме того, отличались высокой достоверностью данных.

Организационные подходы, использованные в пилотном проекте Московского скрининга РМЖ, могут быть применены как в системе здравоохранения г. Москвы, так и в других регионах страны при условии четкого соответствия пациенток критериям отбора для прохождения ММГ, осуществления экспертного «второго чтения», детальной и регулярной выверке полученных данных, своевременной маршрутизации пациентов и междисциплинарной коммуникации специалистов, сравнительного анализа результатов и принятия соответствующих мер по оптимизации программы.

Нам представляется важным анализировать подобные мероприятия, понимать возможные организационные пробелы и определять дальнейшие точки их совершенствования – на благо пациентам.

Благодарность

Авторы выражают благодарность коллегам, принимавшим участие в проведении проекта Московского скрининга РМЖ на различных этапах его реализации: Н.Н. Ветшевой, Н.В. Ледиховой, О.А. Мокиенко, А.Г. Овсянникову, Е.В. Паниной, Н.С. Полищуку, О.С. Пучковой, Е.В. Туравиловой.

Источники финансирования

Проект «Московский скрининг рака молочной железы с помощью маммографии» в 2018–2019 гг. осуществлялся в системе государственных медицинских организаций, подведомственных ДЗМ, за счет средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Исследование проводилось силами сотрудников НПКЦ ДиТ ДЗМ за счет бюджетных средств, выделяемых на обеспечение штатного расписания учреждения.

Данная статья подготовлена в рамках реализации плана научно-исследовательских работ НПКЦ ДиТ ДЗМ на 2023–2025 гг. по теме НИР № 4 «Оппортунистический скрининг социально значимых и иных распространенных заболеваний» (№ ЕГИСУ: № 123031400009-1) в соответствии с приказом ДЗМ от 21.12.2022 г. № 1196 «Об утверждении государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета г. Москвы, государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным Департаменту здравоохранения г. Москвы, на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.».

Yu.A. Vasilev, PhD, A.S. Domozhirova, PhD, V.V. Didenko, A.A. Uchevatkin, PhD, I.V. Smirnov, A.S. Azaryan

Research and Practical Clinical Center for Diagnostics and Telemedicine Technologies, Moscow

S.S. Yudin City Clinical Hospital, Moscow

Contact person: Alla S. Domozhirova, 2356563@mail.ru

This article is intended to advertise and popularize the results achieved during the screening program for the detection of breast tumors by mammography in medical organizations in Moscow in 2018–2019, and also describes additional organizational aspects that contribute to improving the quality of accounting for identified pathology and improving medical care for patients with breast tumors.

Purpose – to improve preventive technologies for early diagnosis of breast tumors at the population level (using the example of Moscow).

Material and methods. The article presents the results of the implementation of a regional model of organizational, managerial and clinical solutions to create an effective screening program for malignant neoplasms of the breast within the framework of the Territorial Program of state guarantees 2018–2019 in Moscow.

Results. Objectification of data and control over the stages of the pilot project made it possible to achieve the following results in two years of work: after mammographic examination of the target group of women, localized (0–II) stages of breast cancer were detected in the most cases of examination (86%).

Conclusion. As a result of the Moscow mammographic screening project, in the target group of women aged 50–69 years, malignant neoplasms of the breast were detected in 5.5 cases per 1000 examined women, whereas among all patients with breast cancer the detection of tumors averaged no more than 2 cases (1.94) per 1000 residents. It indicates the effectiveness and targeted character of the screening event.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.