Анализ творчества художников, страдавших нейродегенеративными заболеваниями

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Изменение творческого стиля может быть отражением как болезни головного мозга, так и личной истории каждого художника. Анализ творчества многих известных художников показал, что в целом при нормальном старении творческий потенциал способен долгое время сохраняться неизменным. При возникновении нейродегенеративных заболеваний появляются изменения. С учетом различной патоморфологии данных заболеваний их клинические проявления, влияние на творчество художников будут разниться. Считается, что каждому заболеванию свойственны свои уникальные закономерности. В статье обобщены сведения о влиянии разных нейродегенеративных заболеваний на творческие способности с учетом их характерных клинических проявлений. Проанализированы особенности изменения кисти художников с болезнью Альцгеймера, деменцией с тельцами Леви и лобно-височной дегенерацией.

Изменение творческого стиля может быть отражением как болезни головного мозга, так и личной истории каждого художника. Анализ творчества многих известных художников показал, что в целом при нормальном старении творческий потенциал способен долгое время сохраняться неизменным. При возникновении нейродегенеративных заболеваний появляются изменения. С учетом различной патоморфологии данных заболеваний их клинические проявления, влияние на творчество художников будут разниться. Считается, что каждому заболеванию свойственны свои уникальные закономерности. В статье обобщены сведения о влиянии разных нейродегенеративных заболеваний на творческие способности с учетом их характерных клинических проявлений. Проанализированы особенности изменения кисти художников с болезнью Альцгеймера, деменцией с тельцами Леви и лобно-височной дегенерацией.

Способность к творчеству является одним из самых поразительных свойств головного мозга и видов когнитивной деятельности. Творчество неразрывно связано с понятием креативности – умения создавать новое и уникальное, находя нестандартные решения и способы самовыражения. Таким образом, анализ динамики творческих способностей и результатов творческой активности может дать бесценную информацию для исследователей и клиницистов в случае изменения функциональной активности нервной системы независимо от причины. Конечно, удобнее и нагляднее проводить такой анализ, оценивая творчество художников. Тем не менее перед исследователем в подобном случае стоит небанальная задача. С одной стороны, для создания художественного полотна нужна сохранность различных функциональных систем, в том числе зрительно-пространственных и исполнительных функций, эмоционального интеллекта. С другой, резкое изменение творческого стиля может быть (и чаще всего бывает) отражением не болезни головного мозга, а личной истории каждого художника, реакции на события, происходящие вокруг, включая развитие реактивных эмоциональных состояний, возникновение общих тенденций на фоне трансформации современного общества, поиск новых творческих стилей и направлений.

Поскольку творческие способности всецело определяются функциональным состоянием центральной нервной системы, старение головного мозга так или иначе должно отражаться на деятельности лиц, занимающихся искусством. Анализ творчества многих известных художников – Сандро Боттичелли (1445–1510), Тициан (1488–1576), Паоло Веронезе (1528–1588), Пьер Огюст Ренуар (1841–1919), Фрэнсис Бэкон (1909–1992) – показывает, что в целом при нормальном старении творческий потенциал может длительно сохраняться неизменным. Для других художников, например Пабло Пикассо, характерно чередование фаз творчества с резкой сменой стилей в отсутствие симптомов какой-либо явной нервно-психической патологии.

Помимо физиологических (нормальных возрастных) изменений старение значительно увеличивает риск развития деменции. Деменция – необратимое поражение нервно-психической сферы с развитием полиморфных когнитивных, поведенческих и эмоциональных нарушений. Причиной деменции являются различные заболевания головного мозга, из которых важнейшее значение имеет нейродегенеративная патология, включая болезнь Альцгеймера, болезнь диффузных телец Леви, лобно-височные дегенерации.

С учетом различной патоморфологии этих заболеваний их клинические проявления и влияние на творчество художников различны. Предполагается, что для каждого заболевания характерны свои уникальные закономерности.

Целью настоящего обзора является обобщение сведений о влиянии дементирующих заболеваний на творческие способности с учетом их характерных клинических паттернов. Для этого выполнен поиск соответствующих источников по доступным системам цитирования научных публикаций (Web of Science, Scopus, PubMed, РИНЦ) с помощью ключевых слов: dementia (деменция), Alzheimer’s disease (болезнь Альцгеймера), art (творчество), artists (художники), Lewy body dementia (деменция с тельцами Леви), frontal lobe degeneration (лобно-височная дегенерация).

Болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенное заболевание лиц пожилого возраста, в типичных случаях проявляющееся прогрессирующим дефектом эпизодической памяти, к которому по мере усугубления патологии присоединяется дефект номинативной функции речи и зрительно-пространственные нарушения. В то же время для болезни Альцгеймера характерна относительно длительная сохранность процедурной памяти, что позволяет использовать наработанные за профессиональную жизнь навыки, несмотря на явные проявления деменции в повседневной жизни. В клинической картине заболевания эмоциональные симптомы, чаще тревожно-депрессивного характера, появляются рано. Тем не менее способность к обработке эмоциональной информации может длительно оставаться сохранной или страдать диспропорционально (например, в первую очередь страдает обработка слабых или негативных эмоциональных сигналов) [1].

Проведенный А.С. Родионовым и В.Ю. Лобзиным анализ творчества художников с болезнью Альцгеймера показал наличие следующих типичных отклонений [2]:

- двигательные нарушения (грубое выполнение работ, снижение зрительно-моторных навыков);

- зрительно-пространственные нарушения (изменение цветовой композиции и пространственных отношений, упрощение композиции, нарушение перспективы, потеря общей визуальной эстетики, многомерности изображений);

- снижение способности к концентрации внимания (упрощение изображений, утрата детализированности);

- волевые нарушения (снижение способности к воплощению замысла, незаконченность изображения);

- нарушение эпизодической памяти (на наш взгляд, выражаемые в снижении чувствительности к запоминанию событий, снижении общей эстетики изображения; тенденция к повторению собственных работ);

- нарушение регуляторных функций (упрощение изображения, снижение производительности, повторяемость элементов в живописи).

Виллем де Кунинг (Willem de Kooning)

Виллем де Кунинг (1904–1997) – один из ключевых представителей абстрактного экспрессионизма, чье творчество пережило заметные изменения в последние годы жизни, когда развилась болезнь Альцгеймера. Несмотря на клинические проявления заболевания, он продолжал заниматься живописью, что делает его случай особенно ценным для изучения взаимодействия между нейродегенерацией и творчеством.

Де Кунинг родился в Нидерландах, в возрасте 22 лет эмигрировал в США, где стал одной из центральных фигур современного искусства. Его работы отличались энергичными мазками, динамичными формами и сложными композициями. Особое место в его творчестве занимала серия картин «Женщина», где сочетались элементы реалистического портрета и абстрактного хаоса.

Симптомы болезни Альцгеймера начали проявляться у художника примерно в возрасте 80 лет. Диагноз официально установили в 85 лет. Однако, несмотря на ухудшение памяти, ориентации во времени и пространстве, а также снижение речевой активности, де Кунинг продолжал работать в своей студии в Вудсайде (штат Нью-Йорк) до конца жизни.

Анализ произведений де Кунинга, созданных после диагностирования болезни Альцгеймера, показывает ряд существенных изменений:

- упрощение форм – фигуры становятся менее узнаваемыми, фон доминирует над передним планом;

- изменение цветовой гаммы – увеличивается использование белых и светлых тонов, что может отражать изменение зрительного восприятия.

Интересно, что, несмотря на нарастание когнитивной дисфункции, мазки художника оставались уверенными, почти автоматическими, что свидетельствует о сохранности процедурной памяти. Учитывая такую диспропорцию, некоторые искусствоведы рассматривают формирующиеся изменения творческого стиля де Кунинга как новый этап художественного развития, а не просто как результат когнитивной деградации. Это позволяет расценивать поздние работы художника как переход от сознательного замысла к более интуитивному, эмоциональному уровню творчества.

Каролус Хорн (Carolus Horn)

Каролус Хорн (1921–1992) – художник и графический дизайнер, чье творчество послужило основанием для исследований по нейропсихологии и искусству. Хотя он не так широко известен, как Виллем де Кунинг, его случай представляет особую ценность для изучения влияния болезни Альцгеймера на художественное восприятие и творческие способности, поскольку реалистичный характер живописи лучше подлежит интерпретации, чем абстракции, характерные для де Кунинга.

Еще в юности Хорн проявлял выдающиеся способности к живописи и рисунку. Во время Второй мировой войны он находился в плену в России. Именно тогда его художественные навыки сыграли важную роль: он создавал картины по заказу, изображал жизнь в лагере и военные события. Рисование помогло ему сохранить человеческое достоинство и выжить в тяжелых условиях. После освобождения Хорн начал профессиональную карьеру в качестве графического дизайнера. Он стал одним из ведущих иллюстраторов в рекламном агентстве McCann, где создавал рекламные материалы для крупных международных брендов. Его работы отличались точностью, стилем и технической проработкой.

Диагноз «болезнь Альцгеймера» был установлен художнику в возрасте 58 лет. Работы последних 12 лет жизни позволяют проследить динамику его постепенной когнитивной деградации. Среди главных особенностей:

- изменения в восприятии глубины (сложности с передачей перспективы, потеря умения правильно соотносить фигуру и фон, нарушение пространственного анализа и синтеза);

- упрощение техники (оскудение цветовой гаммы, исчезновение теней и градации света, упрощение формы, потеря реалистичности изображения);

- смещение цветовой гаммы от сине-зеленых оттенков к желто-красным (интересно, что для пациентов с болезнью Альцгеймера в целом характерна лучшая способность к цветоразличению в желто-красной области спектра, в то же время у них наблюдаются трудности с различением цветов в сине-зеленом диапазоне и с называнием смешанных цветов; рис. 1 и 2 [3]).

Предполагается, что часть фантастических изображений, не свойственных раннему периоду творчества художника, могли отражать психотические симптомы деменции (бред и галлюцинации) [4]. При этом для творчества Хорна характерна длительная сохранность эмоциональной выразительности, эмоциональной окрашенности работ. Более того, произведения позволяли оценить внутреннее состояние художника, включая переживание страха, одиночества при сохраняющейся потребности в самовыражении.

Петер Тиллберг (Peter Tillberg)

Петер Тиллберг (1946–2016) – шведский художник. Его работы выставлялись на публичные торги 41 раз, в основном в категории живописи.

Первые симптомы заболевания у художника возникли в 2007 г. с развитием депрессивного эпизода, по поводу которого был назначен антидепрессант. Когнитивное расстройство диагностировано в 2008 г. Первоначально симптомы связывались с псевдодеменцией, однако отрицательная динамика на фоне терапии антидепрессантами (прогрессирование дефекта эпизодической памяти, формирование акалькулии, появление зависимости), нормальные показатели анализов крови, отсутствие явных изменений по данным магнитно-резонансной томографии головного мозга, позволили в возрасте 61 года диагностировать болезнь Альцгеймера (17 баллов по MMSE – Mini-Mental State Examination, Краткой шкале оценки психического статуса). Терапия донепезилом в течение года помогла достигнуть стабилизации состояния (в 2009 г. 18 баллов по MMSE). Но в ожидании персональной выставки на фоне значимого психоэмоционального стресса в 2010 г. Тиллберг отметил резкое усугубление состояния, нарастание номинативного дефекта речи. К терапии добавили мемантин. С этого момента отмечалась стабилизация эмоционального состояния. Однако родные наблюдали прогрессирующее нарастание апатии, что требовало всестороннего участия и помощи жены. К 2013 г. на фоне комбинированной терапии – 3 балла по MMSE, однако с напоминаниями жены художник продолжал писать. В 2014 г. с учетом нарушения сна и появления галлюцинаций к терапии был добавлен циамемазин. Дневное беспокойство было купировано, психотические симптомы регрессировали. Несмотря на грубые афатоапрактические симптомы, программа ухода за пациентом включала творческие задания. С 2015 г. состояние пациента ухудшалось, отмечалось извращение циркадных ритмов, что потребовало помещения его в учреждение долгосрочного ухода, где он скончался в 2016 г. – через восемь лет после постановки диагноза болезни Альцгеймера.

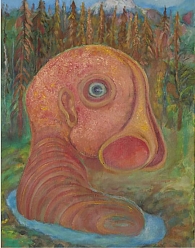

Интересна трансформация творчества данного художника (рис. 3–6). На профессиональном пути стилистика и творческие методы еще до развития заболевания претерпели значительное изменение – от реалистичной манеры к сюрреализму и абстракции. В то же время на момент постановки диагноза художник продолжал работать в достаточно сложной технике. В 2010 г. он стал жаловаться жене на то, что «краски испортились». На самом деле причина была в развитии апраксии с утратой технических навыков работы с маслом и пигментом. С того момента художник перестал работать маслом и обратился к пастели. Во многом благодаря помощи жены, которая готовила все материалы и подталкивала Тиллберга к началу работы, он продолжал творить вплоть до переезда в учреждение долгосрочного ухода. Работы последних лет во многом отражают нарастание эмоциональных и психотических симптомов, частично содержат отсылки к раннему творчеству [4, 5].

Деменция с тельцами Леви

Деменция с тельцами Леви (ДТЛ) – второе по распространенности после болезни Альцгеймера нейродегенеративное заболевание у лиц пожилого и старческого возраста. Наиболее характерными клиническими признаками ДТЛ являются изменения зрительного восприятия и внимания, сопровождающиеся флуктуацией нервно-психического статуса, развитием зрительных иллюзий и галлюцинаций, двигательными и вегетативными нарушениями. Когнитивные расстройства типично изменяют способности к изобразительному искусству и творчеству художников с этим заболеванием:

- появляются необычные визуальные образы, сложные композиции или даже галлюцинаторные мотивы;

- усиливается или, наоборот, искажается цветовое восприятие;

- нарушается техника письма, что обусловлено двигательными нарушениями (гипокинезия, тремор);

- продуктивность становится нестабильной: периоды активного творчества сменяются затяжными паузами, что соответствует флуктуации психического статуса.

Творчество художников с ДТЛ в отличие от творчества художников с болезнью Альцгеймера меньше затрагивается в научной литературе. Тем не менее при поиске информации были обнаружены две статьи, посвященные оценке творчества двух художников, предположительно страдавших данным заболеванием. В первой статье обсуждается случай неназванного художника, у которого деменция была диагностирована в 1998 г. [6]. Картины, выполненные художником почти за десятилетний период (до и после клинической манифестации заболевания), оценивало жюри из десяти судей без специфического художественного образования по визуальной аналоговой шкале от 0 до 10 баллов по следующим критериям: эстетичность (насколько рисунок визуально приятен), завершенность (доведен ли рисунок до логичного завершения), способность вызвать отклик (способен ли рисунок пробуждать какие-то чувства или толкать на какие-то поступки), новизна (насколько рисунок уникален и самобытен), достоверность изображения (насколько хорошо передан объект рисунка), техника (насколько сохранены художественные навыки). Кроме того, были сопоставлены два рисунка на идентичную тему, один из которых выполнен до клинического дебюта ДТЛ (рис. 7), а второй – через несколько лет после (самоповтор) (рис. 8), что позволяет более объективно проанализировать динамику творческого стиля. Авторы статьи показали, что произведениям художника с ДТЛ было свойственно ухудшение по всем оцениваемым параметрам, за исключением новизны (причем статистически значимое улучшение данного показателя сохранялось даже после введения поправки на прогрессирование абстрактности, связанной с нарастанием зрительно-пространственного дефекта). Исследователи сделали вывод о диспропорциональной сохранности дивергентного мышления, опосредуемого меньшим ущербом для коры лобных долей, что в целом типично для ДТЛ.

Мервин Пик (Mervyn Peake) (1911–1968) – блестящий английский писатель, поэт, драматург и художник. Его карьера трагически оборвалась вследствие признаков заболевания центральной нервной системы, появившихся на пятом десятилетии жизни. Среди возможных причин нервно-психических нарушений предполагались болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, постэнцефалитический паркинсонизм. Вместе с тем сочетание прогрессирующего паркинсонизма, раннего присоединения обманов зрительного восприятия, приступов психоза и флуктуаций нервно-психического статуса (светлые промежутки встречались даже на поздних стадиях болезни) позволяет практически не сомневаться в диагнозе болезни с диффузными тельцами Леви. Зрительные галлюцинации и паранойяльный бред нашли отражение как в рисунках, так и в стихотворениях, созданных в период болезни [7]. Анализ творчества художника показывает значительное упрощение изображений, утрату детализированности, искажение пропорций фигур c их карикатурностью (рис. 9 и 10). Интересно, что чудовища, появившиеся в поздних работах, можно трактовать не только как отражение галлюцинаторных переживаний, но и как попытку переосмыслить или повторить элементы, характерные для периода творчества до развития нейрокогнитивного расстройства [8].

Лобно-височная дегенерация

Лобные доли, их связи с подкорковыми и лимбическими отделами имеют важнейшее значение для реализации творческих способностей. Попытки ученых постичь нейробиологию творчества редко начинаются с анализа нейродегенеративных заболеваний, ведь, как правило, нейродегенерация и нарастающая атрофия отдельных частей нервной системы сопровождаются развитием стойкого и необратимого когнитивного дефекта с распадом наработанных навыков и умений. Тем не менее известно, что определенные неврологические расстройства способны привести к возникновению поведенческих нарушений, которые могут расцениваться как проявление вновь возникших художественных способностей и креативности. Это показано и для части вариантов лобно-височной дегенерации [9]. Данный термин охватывает генетически и патоморфологически разнородную группу нейродегенеративных заболеваний, в исходе которых наблюдается фокальная атрофия лобных и/или височных долей головного мозга, часто асимметричная.

Например, активизация художественных и вообще творческих способностей описана у некоторых пациентов с семантическим вариантом первичной прогрессирующей афазии [10]. Это можно объяснить «высвобождением» функций правого полушария, особенно отделов, которые отвечают за восприятие и создание искусства, в условиях фокальной атрофии левой гемисферы. В подобных ситуациях у пациентов часто появляются новые интересы в области изобразительного искусства, литературы (например, поэзии). Творчество таких пациентов может показаться навязчивым, схожим с компульсивным поведением, но имеющим при этом положительную окраску и созидательный характер [11]. Отчасти успешное прогрессирование творческих способностей объясняется персеверативным характером практики таких пациентов в условиях сохранности задних отделов коры, отвечающих за зрительно-пространственные функции [8]. Иногда всплеск креативности и активация творческих способностей опережают другие когнитивные и поведенческие симптомы лобно-височной дегенерации и предшествуют им вплоть до восьми лет перед постановкой диагноза (рис. 11 и 12) [12].

Анализ творчества семи художников с диагнозом лобно-височной деменции показал, что их объединяла относительная сохранность пропорций и пространственной организации, оскудение эмоционального плана, тенденция к большей реалистичности изображений, повторяемость элементов картины, отражающая персеверативное поведение, упрощение используемой палитры цветов с переходом от приглушенных оттенков к более ярким [8].

Впрочем, другими авторами переход к реалистичности оспаривается. Показано, что прогрессирующая атрофия лобных долей может способствовать нарастанию абстрактных мотивов, появлению фантастического или мифологического элемента в творчестве (рис. 12) [13, 14].

Заключение

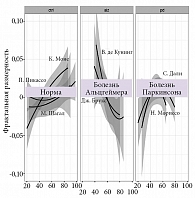

A. Forsythe и соавт. [15] попытались провести фрактальный анализ возрастных изменений в рисунках художников с нейродегенеративными заболеваниями по сравнению с возрастными изменениями в мазках здоровых художников. С этой целью было проанализировано 2092 работы семи художников: Пабло Пикассо, Клода Моне, Марка Шагала (первая, контрольная группа), Джеймса Брукса и Виллема де Кунинга (вторая группа, болезнь Альцгеймера), Сальвадора Дали и Норваля Мориссо (третья группа, диагностированная болезнь Паркинсона).

Показано, что у обычного человека с возрастом ухудшается память и замедляется речь, а у художников задолго до развития признаков нейродегенеративной болезни слегка начинают изменяться мазки кистью (рис. 13).

Несмотря на то что творчество художников представляет собой наглядный материал, который может отражать нарастающие процессы когнитивной дисфункции по мере прогрессирования нейрокогнитивного расстройства, интерпретировать творчество с целью постановки диагноза, в том числе нозологического, следует крайне осторожно. M. Pelowski и соавт. [13] при проведении научных исследований предметов изобразительного искусства рекомендуют придерживаться следующих принципов:

- Включать в анализ как можно больше произведений искусства одного пациента, привязываясь к конкретным периодам жизни пациента с обязательным уточнением проводимой терапии и ответа на нее.

- По возможности выбирать для сравнения как можно более сопоставимые изображения.

- Использовать методы оценки изображений, максимально исключающие субъективность исследователя или заинтересованных сторон (самого художника, его семьи, судей, знающих биографию пациента).

- Применять шкалы оценки, учитывающие потенциальное влияние нейродегенерации на художественные особенности, использовать идентичные методики при сравнении творчества различных художников с целью выявления систематических закономерностей.

- Не делать специфических выборок, подбирая более креативные или более красивые изображения, а анализировать творчество сплошь.

- Использовать статистические данные, желательно общепринятые методы интерпретации: p-значения, доверительные интервалы, размеры эффекта, а также альтернативные методы (например, байесовские). Особенно полезны модели линейных смешанных эффектов (LMM), позволяющие учитывать случайные вариации между художниками, судьями и произведениями. Идеально использовать и случайные сдвиги (slopes), и перехваты (intercepts), хотя в данном исследовании это не было реализовано из-за нехватки данных на каждого художника.

- Анализировать сопутствующие социальные, средовые и медицинские факторы, которые могли повлиять на желание заниматься творчеством и привести к изменению его характера.

Не стоит забывать и о том, что занятия творчеством не только позволяют оценить динамику когнитивного статуса, но и представляют собой важный терапевтический ресурс, одновременно являясь методом когнитивного тренинга и психоэмоциональной реабилитации [16]. Так, у пациентов с первичной прогрессирующей афазией, утрачивающих способность к вербальной коммуникации, рисование представляет собой чуть ли не единственный способ выражать себя и свои эмоции, поддерживать полноценную взаимосвязь с окружающим миром [12]. На эффективность арт-терапии, которую назначали в дополнение к стандартным лекарственным подходам, указано в метаанализах [17, 18]. Помимо положительной динамики когнитивного статуса такая терапия сопровождалась улучшением качества жизни пациентов, уменьшением выраженности поведенческих симптомов деменции [18].

Родственники Петера Тиллберга сообщали, что даже на стадии терминальной деменции художник продолжал рисовать, водя пальцем в воздухе или по различным поверхностям [5]. Для многих художников рисование при деменции позволяет сохранить контакт с собой, чувствовать себя живым. Это подтверждает, что даже в условиях тяжелой нейродегенеративной болезни искусство может быть каналом самовыражения и внутренней активности, предоставляя человеку возможность оставаться личностью в глазах окружающих и собственном восприятии мира.

M.A. Cherdak, E.A. Mkhitaryan

N.I. Pirogov Russian National Research Medical University

Russian Gerontological Research and Clinical Center

Contact person: Elen A. Mkhitaryan, melen99@mail.ru

One of the most striking properties of the brain and types of cognitive activity is the ability to create. Creativity is inextricably linked with the concept of ‘creativity’ – the ability to create something new and unique, finding non-standard solutions and ways of self-expression. Analysis of the dynamics of creative abilities, changes in the results of creative activity can provide invaluable information for researchers and clinicians in the event of a change in the functional activity of the nervous system, regardless of its cause.

A change in creative style can reflect both a brain disease and the personal history of each artist. Analysis of the work of many famous artists has shown that, in general, with normal aging, creative potential can remain unchanged for a long time. When neurodegenerative diseases occur, changes appear. Given the completely different pathomorphology of these diseases, their clinical manifestations, the impact on the creativity of artists, will vary. It is believed that for each disease, its own unique patterns will be traced. The purpose of this review is to summarize the information on the impact of various neurodegenerative diseases on creativity, considering their characteristic clinical manifestations. The article presents the features of changes in the hand of artists suffering from Alzheimer's disease, dementia with Lewy bodies and frontotemporal degeneration.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.