Когнитивный след на холсте: искусство, творческое озарение и болезнь Альцгеймера

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Введение

Болезнь Альцгеймера (БА) – наиболее распространенное нейродегенеративное заболевание, связанное с повреждением различных структур головного мозга, в том числе отвечающих за реализацию творческих идей. БА клинически характеризуется преимущественно мнестическими расстройствами. Кроме того, для БА типично нарушение речи, гнозиса и праксиса. На более поздних стадиях значительно ухудшаются регуляторные функции, происходит изменение личности и поведения, что приводит к выраженной дезадаптации пациентов.

Цель – провести сравнительную оценку функциональной значимости областей головного мозга, ответственных за реализацию творческих процессов, в норме и при БА.

Материал и методы

Настоящее исследование основано на комплексном анализе современных научных источников – эмпирических обзорных статей, опубликованных в рецензируемых журналах и индексируемых в международных библиографических базах данных (PubMed, Scopus, Web of Science). В качестве критериев отбора использовались релевантность тематики (БА, творчество, когнитивные функции), дата публикации (преимущественно за последние 15 лет), а также наличие данных о структурных и функциональных изменениях мозга, затрагивающих творческое поведение.

Нейрофизиология творчества

Прежде чем говорить о влиянии БА на живопись, необходимо рассмотреть общее представление о живописи как о творческом процессе и озарении (инсайт). В последнее десятилетие в нейронауках совершаются глобальные открытия в понимании функционирования мозга. Но один из самых загадочных и интересных аспектов работы головного мозга связан с пониманием нейрофизиологии творчества. Только изучив собственно творческий процесс, можно анализировать влияние БА на творческие способности. Что стоит за творческим озарением? Какие зоны мозга ответственны за творческий потенциал? Эти вопросы требуют рассмотрения с разных сторон с использованием различных методик. Действительно, как сказал Арне Дитрих (Arne Dietrich), «настало время, чтобы исследователи стали более творчески относиться к творчеству» [1].

Творчество, относящееся к искусству, тем более к живописи, определяется наличием двух компонентов – оригинальности (уникальности или новизны) и эффективности (релевантности или уместности) [2]. Оригинальность – ключевой фактор, лежащий в основе этой концепции, ведь то, что не является необычным или новым, не может в полной мере считаться творческим. Эффективность также жизненно важна, поскольку конечный продукт, который оригинален, но не относится к конкретному случаю или событию, может считаться искусственным или нетворческим [3].

Проведенные исследования мозга позволяют рассматривать когнитивные функции как иерархически упорядоченные. Эволюционно сложилось, что развитие всех интегративных нейронных структур приводит к обработке более сложной информации. Кора больших полушарий головного мозга, в частности ее префронтальные отделы, находится на вершине этой иерархии и играет особую роль в творчестве как в высшем виде интегративной деятельности мозга человека [4–9].

С точки зрения нейрофизиологии и психологии существует четыре основных процесса, связанных с реализацией творческого потенциала, каждый из которых регулируется определенной нейронной сетью [10]. Префронтальная кора выступает в качестве интеграционного центра, куда проецируются сигналы от этих нейронных систем. Выделяют два основных режима творческого процесса – спонтанный и преднамеренный. Каждый из них может иметь два направления:

- лимбическое (эмоциональное), связанное с активностью структур лимбической системы, отвечающих за эмоциональную оценку и переживание [11];

- неокортикальное (когнитивное), связанное с активностью нейронов, обеспечивающих аналитическую обработку информации и логическое мышление [12–14].

В результате комбинации данных режимов и направлений формируются четыре основных типа творчества:

- спонтанно-эмоциональный тип, который характеризуется внезапными эмоциональными озарениями и интуитивными решениями, связанными с активацией лимбической системы [11];

- спонтанно-когнитивный тип, который включает непроизвольное возникновение логически обоснованных идей, связанных с активностью нейронов в областях, отвечающих за аналитическую обработку информации [12–14];

- преднамеренно-эмоциональный тип, который касается целенаправленного поиска решений с опорой на эмоциональную оценку лимбической системой [11];

- преднамеренно-когнитивный тип, который характеризуется сознательным, аналитическим подходом к творческому процессу, связанным с активностью префронтальной коры и других областей, отвечающих за логическое мышление [12–14].

Лимбическая система мозга отвечает за эмоциональное кодирование поступающей информации, что позволяет человеку оценивать значимость события [11]. Другая линия обработки информации предназначена для проведения детального анализа признаков и построения сложных представлений, которые служат основой для инициации и реализации творческой деятельности [12–14]. Каждая ступень анализа информации содержит функциональную иерархию, в которой структуры более высокого порядка выполняют более сложные задачи [12–14].

Согласно современным нейрофизиологическим исследованиям, существует тонкая функциональная граница между неокортикальными и лимбическими структурами головного мозга, находящимися в тесном взаимодействии и взаимодополняющими друг друга в процессе когнитивной деятельности. При этом декларативная память, ответственная за хранение фактов и событий, которые можно осознанно вспомнить и выразить словами, под влиянием лимбической системы трансформируется в недекларативную память, которая отвечает за навыки и умения, часто выполняемые автоматически и не всегда осознаваемые [11].

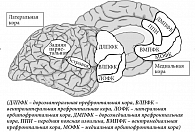

Анализ творческого процесса в живописи демонстрирует различные нейрокогнитивные паттерны. Например, художественный креатив может проявляться как в длительной проработке деталей (например, известная многолетняя работа Леонардо да Винчи над изображением губ на картине «Мона Лиза»), так и в форме кратковременного творческого озарения, как в случае с картиной И.К. Айвазовского «Девятый вал», созданной за шесть часов. С нейрофизиологической точки зрения данный процесс иллюстрирует сложное взаимодействие между префронтальной корой, обеспечивающей планирование и детализацию, и лимбической системой, отвечающей за эмоциональную модуляцию творческого процесса. При этом активируются различные нейронные сети, включая дорсолатеральную префронтальную и медиальную префронтальную кору, височно-теменную область, что обеспечивает комплексный характер художественного творчества.

Роль «творческих» структур в головном мозге

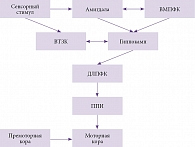

Первичная обработка афферентной информации происходит в различных структурах лимбической системы, включая амигдалу, которая играет ключевую роль в распознавании и оценке эмоциональной значимости стимулов, а также в формировании базовых эмоциональных реакций и памяти о них [11, 14]. Миндалевидное тело служит своеобразным эмоциональным фильтром, позволяющим быстро реагировать на важные для выживания стимулы (базовые эмоции).

На следующем уровне афферентной обработки располагаются поясная извилина и вентромедиальная префронтальная кора (ВМПФК), которые участвуют в интеграции эмоциональной информации с социальным контекстом и мотивацией, а также в формировании сложных эмоций, таких как вина, стыд и эмпатия [9; 11]. Эти области играют роль посредников между базовыми эмоциональными реакциями и более абстрактным сознательным переживанием эмоций.

Интеграция полученной информации осуществляется преимущественно в гиппокампе, что обеспечивает формирование и консолидацию декларативной памяти, а также в височной, теменной и затылочной коре, отвечающих за сенсорную интеграцию, восприятие пространства и обработку сложных стимулов [9]. Благодаря многочисленным связям между указанными структурами и лимбической системой осуществляется взаимное влияние когнитивных и эмоциональных процессов [12].

Высшим уровнем интеграции эмоциональной и когнитивной информации является дорсолатеральная префронтальная кора (ДЛПФК), которая ответственна за регуляторные функции: планирование, формирование стратегий, принятие решений и контроль поведения в нестандартных ситуациях [15, 16]. Важной особенностью ДЛПФК является способность поддержания и распределения информационных потоков рабочей памяти, что позволяет прогнозировать последствия действий и контролировать импульсивные реакции [17].

ДЛПФК тесно связана с прилегающими двигательными зонами коры, что обеспечивает координацию сенсорного прошлого с моторным будущим, то есть преобразование воспринятой информации в целенаправленные действия [15, 18]. Несмотря на то что другие структуры и уровни иерархии также имеют доступ к моторным центрам, именно префронтальная кора обеспечивает наиболее гибкий, сложный и адаптивный контроль поведения, необходимый для творческого мышления и решения новых задач [12, 16].

Задние отделы головного мозга, а именно височная, теменная и затылочная кора, отвечают за восприятие сенсорной информации и формирование долговременной памяти. В этих областях находятся первичные сенсорные зоны и ассоциативные корковые зоны, которые интегрируют и перерабатывают информацию, первоначально декодированную в первичных сенсорных зонах, обеспечивая мультисенсорное восприятие и консолидированное представление об окружающей среде [17].

Лобная кора не получает первичной афферентации и не является основным хранилищем долговременной памяти. Главной функцией префронтальной коры является интеграция информации на более высоком уровне переработки, что позволяет реализовывать сложные когнитивные функции, такие как принятие решений, сложные социальные взаимодействия, абстрактное мышление, планирование и волевые действия. Это достигается за счет сложных межкорковых и подкорковых связей, обеспечивающих мультимодальную обработку информации и когнитивную гибкость [8, 15].

Кроме того, префронтальная кора отвечает за поддержание рабочей памяти, временную интеграцию семантических связей и обеспечение устойчивого и направленного внимания – процессов, лежащих в основе когнитивного контроля и саморегуляции поведения [19, 20].

А. Dietrich предположил, что сознательное и преднамеренное творчество преимущественно связано с активностью передних отделов мозга, в частности префронтальной коры, тогда как спонтанное творчество соотносится с активностью в основном височной, теменной и затылочной коры [10]. По его мнению, данные области, обрабатывая многочисленные сенсорные сигналы, поступающие из различных сенсорных систем головного мозга, ответственны за восприятие и долговременную память. Лобная кора, не получая прямой афферентной сенсорной иннервации, интегрирует и перерабатывает информацию, поступившую из височно-теменно-затылочной коры, что обеспечивает реализацию более сложных видов когнитивной деятельности, таких как абстрактное мышление, планирование, воля, рабочая память и устойчивое внимание [5, 21].

В многочисленных исследованиях установлено, что при выполнении ассоциативных задач наблюдается повышенная активация нейронов в передней части верхней височной извилины правого полушария у правшей. Правое полушарие в значительной степени участвует в семантической обработке долговременных ассоциативных связей, обеспечивая интеграцию и сопоставление информации различной модальности [22].

J. Kounios и соавт. в масштабном исследовании осуществляли мониторинг активности различных зон мозга в момент творческого решения задачи [21]. Исследователи установили, что за несколько секунд до правильного ответа происходит активация передней поясной извилины (ППИ). В связи с этим была выдвинута гипотеза, что перед возникновением творческого озарения определенные зоны мозга активно работают с долговременными семантическими ассоциациями. Функциональная нейровизуализация показала, что в сознательном опыте человека задействованы схемы, распределенные по лобной и теменной коре (рис. 1). Передняя поясная извилина играет ключевую роль в мониторинге возможных вариантов ответов, добровольном выборе и принятии решений, а также в произвольных (нерепетированных) движениях и подавлении неактуальных мыслей [22]. Активность ППИ усиливается в моменты инсайтов, когда человек осознает ошибочность текущих решений. Это связано с когнитивными механизмами контроля, аналогичными процессам подавления неактуальных мыслей и решений.

R. Chávez-Eakle и соавт. в исследовании применили тест Торранса – один из наиболее общепризнанных методов оценки креативного мышления, чтобы выявить корреляции между активностью мозга и творческим процессом [23]. При выполнении вербальной части теста Торранса наблюдалось значительное повышение нейронной активности в правой прецентральной извилине, области, которая связана с моторным планированием и может играть роль в вербальном творчестве за счет интеграции двигательных и когнитивных функций. В аналитической части теста, требующей более логического и структурированного мышления, были выявлены активации в нескольких ключевых областях:

- правой постцентральной извилине, участвующей в сенсорной обработке;

- левой средней лобной извилине, известной своей ролью в регуляторных функциях и планировании;

- правой прямой извилине, связанной с эмоциональной регуляцией и вниманием;

- правой нижней теменной области, отвечающей за интеграцию сенсорной информации и пространственное восприятие;

- правой парагиппокампальной извилине – ключевой зоне для обеспечения долговременной памяти и ассоциаций.

Эти данные указывают на сложное взаимодействие различных мозговых структур, включающих моторные, сенсорные и когнитивные центры, и подтверждают, что творчество – комплексный процесс, в котором задействованы не только классические «творческие» зоны, но и многочисленные ассоциативные области с доминированием правого полушария. Полученные результаты согласуются с данными других авторов, подчеркивающих важность правополушарной активности в генерации новых идей и решении творческих задач [23].

Вероятно, область ВМПФК играет ключевую роль в интернализации ценностей и социальных норм, формирующих культуру человека. A. Damasio предположил, что ВМПФК, обладая сложными связями с лимбической системой, способна оценивать личные последствия поведения и генерировать эмоциональные реакции, которые являются важной составляющей процесса рационального и логического принятия решений [24]. Этот механизм особенно значим для творческого процесса, поскольку творчество включает не только генерацию новых идей, но и способность оценивать их правильность или соответствие культурным и личностным критериям. Таким образом, ВМПФК обеспечивает эмоционально-мотивационную основу, позволяющую определить, действительно ли конкретная идея творческая, а не просто новая или случайная [14].

ДЛПФК, которая получает входящую информацию от прилегающих корковых областей и передает сигналы моторной коре, тесно связана с когнитивными функциями: рабочей памятью, направленным вниманием и временной интеграцией информации [25, 26]. Рабочая память, функционируя как система мониторинга текущих событий, необходимых для успешного выполнения поставленных задач, обеспечивает временное удержание и обработку информации в настоящем моменте [20]. Кроме того, исследования показывают, что ДЛПФК играет важную роль в процессе принятия решений, в частности в выборе оптимальных стратегий действия на основе анализа и интеграции различных вариантов. Ее активность повышается при выполнении сложных когнитивных задач, требующих гибкости мышления, планирования и оценки альтернатив [16, 18]. Это подтверждает ее значение в творческом мышлении, где необходимо не только генерировать новые идеи, но и критически оценивать их, отбирая наиболее перспективные для дальнейшего развития [4, 10].

В литературе высказывается предположение, что именно функционирование буфера рабочей памяти служит необходимым условием для реализации творческого мышления, обеспечивая временное удержание и манипуляцию информацией в ходе генерации новых идей и решения сложных задач [25]. Ключевым аспектом эффективной работы буфера рабочей памяти является способность удерживать внимание, что рассматривается как базис для поддержания и обновления информации в памяти [20]. Процессы избирательного внимания, направленные на фильтрацию релевантных стимулов, реализуются на всех уровнях сенсорной и когнитивной обработки, затрагивая широкий спектр корковых структур. Тем не менее преднамеренный контроль и регуляция внимания, особенно поддержание фокусировки и концентрации, преимущественно реализуются префронтальной корой головного мозга, что подтверждается данными нейровизуализации и когнитивных исследований [26]. Таким образом, взаимодействие между буфером рабочей памяти и механизмами внимания в лобных областях коры обеспечивает фундаментальную основу для когнитивных процессов, необходимых для творческого мышления и адаптивного поведения.

Творчество включает два ключевых типа обработки информации – преднамеренный (контролируемый) и спонтанный (интуитивный). Каждый из них способен инициировать генерацию новых идей [10]. Имеются многочисленные данные о том, что творческое озарение может возникать в условиях расфокусированного внимания, при котором облегчается доступ к отдаленным ассоциациям и креативным связям [27]. Однако способность произвольно направлять внимание на релевантные стимулы рассматривается как необходимое условие для целенаправленного творческого мышления, которое требует усилий, когнитивного контроля и конструктивного решения задач [20]. Следовательно, преднамеренное эстетическое или научное поведение напрямую связано с активностью префронтальной коры. Формирование и удержание последовательных мыслительных актов во времени, необходимых для креативного мышления, возможно лишь при условии функционирующей регуляторной системы головного мозга. Нарушения переключения между интуитивным и контролируемым режимами обработки информации нередко отмечаются при повреждении ДЛПФК. В экспериментальных моделях с участием грызунов показано, что повреждение префронтальной области приводит к персеверациям: животные продолжают следовать ранее усвоенному правилу (например, прохождению лабиринта), несмотря на его неэффективность в новых условиях [28]. Подобное упорство в отношении использования устаревшей информации препятствует генерации новых решений и нарушает процесс креативности. Это подтверждает, что полноценное функционирование префронтальной коры необходимо для гибкости мышления и адаптивного поведения, лежащих в основе творчества. Более того, префронтальная кора выполняет функцию торможения неадаптивных реакций и обеспечивает произвольный контроль над эмоциями и импульсами [29].

Лобная кора поддерживает когнитивную гибкость, свободу действий, способность преодолевать ригидные паттерны мышления, разрабатывать альтернативные стратегии, формировать абстрактные и концептуальные представления. Эти механизмы составляют фундамент теорий дивергентного мышления, таких как концепция Дж. Гилфорда [27]. Ключевым моментом также является нейрофункциональное разделение: усвоенное знание преимущественно обрабатывается в височно-теменно-затылочной коре, тогда как новые идеи и их когнитивная реорганизация – в префронтальной [17].

Исследование O. Vartanian и V. Goel позволило установить, что в ходе дивергентного мышления активируются различные зоны префронтальной коры: левая ДЛПФК связана с генерацией идей, правая ДЛПФК – с оценкой и интеграцией пространственно-языковых стимулов [30].

Креативность требует координированной работы множественных нейронных систем, включая рабочую память, устойчивое внимание, гибкое мышление и способность к критической оценке. Это когнитивные функции, традиционно ассоциируемые с префронтальной корой [19]. В то же время лимбическая система обеспечивает мотивационный фон, эмоциональную окраску и ценностную направленность творческого поведения, играя важную роль в формировании личности художника или новатора. Основные структуры мозга, участвующие в процессе творческого озарения, представлены на рис. 2.

Влияние нейродегенерации альцгеймеровского типа на способность к творчеству

Морфологически БА характеризуется преимущественной атрофией медиальных отделов височных долей, прежде всего гиппокампа, парагиппокампальной извилины, а также структур задней поясной и теменной коры с последующим вовлечением лобных долей на поздних стадиях заболевания [31, 32]. Такие изменения влияют на процессы долговременной памяти, эмоциональной регуляции и способности к воображению – компонентов, критически важных для творческой деятельности [33, 34].

Гиппокамп играет ключевую роль в процессах консолидации долговременной памяти, формирования эксплицитной (декларативной) памяти и усвоения семантических знаний [35]. Он также активно участвует в обработке информации, необходимой для временно-пространственной ориентации, что особенно важно в аспекте зрительно-пространственной функции, лежащей в основе изобразительного творчества [36, 37].

Структурно гиппокамп демонстрирует функциональную специализацию: дорсальная часть, составляющая приблизительно половину объема всей структуры, преимущественно задействована в модуляции пространственной памяти и ориентировки, тогда как вентральная область вовлечена в регуляцию аффективных состояний и контроля поведения, включая эмоциональные реакции [38].

На ранних стадиях БА отмечается значительное снижение объема гиппокампа, особенно в области СА1, а также дегенерация нейронов энторинальной коры – зон, непосредственно вовлеченных в формирование эпизодической, вербальной и визуальной памяти [31, 39].

Критический вклад в художественную продукцию вносят структурные элементы мнестических систем:

- рабочая память (лобно-теменные цепи) необходима для удержания в сознании замысла и визуального макета произведения [20];

- эпизодическая память (медиально-височные структуры) формирует автобиографический контекст для смысловой и эмоциональной наполненности картины [13, 14, 40];

- семантическая память (латеральная височная кора) обеспечивает интерпретацию и использование символических образов [5].

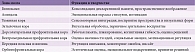

Регуляторные функции обеспечиваются преимущественно лобной корой и включают несколько взаимосвязанных доменов, каждый из которых связан с определенными анатомическими структурами:

- ДЛПФК обеспечивает когнитивную гибкость, планирование, абстрактное мышление и выбор стратегии поведения [15, 41, 42];

- вентролатеральная префронтальная кора участвует в подавлении неактуальной информации в текущий момент времени, переключении внимания и регуляции речевых и мыслительных процессов [7];

- орбитофронтальная кора (ОФК) отвечает за социальную регуляцию поведения, оценку последствий действий и принятие решений, основанных на эмоциональных и мотивационных аспектах. Повреждение ОФК приводит к снижению самоконтроля, импульсивности и неадекватной социальной экспрессии [24, 43];

- медиальная префронтальная кора участвует в мониторинге собственной активности, самооценке, эмпатии, регуляции внутренней мотивации и самосознании [11];

- передняя поясная кора вовлечена в мониторинг ошибок, контроль внимания и адаптацию поведения на основе обратной связи [44].

Изменения творчества у художников с болезнью Альцгеймера

К настоящему моменту зафиксировано немало случаев развития БА у известных художников. При поражении различных функционально-специализированных областей головного мозга у художников наблюдаются специфические нарушения когнитивной и художественно-производственной деятельности. Так, при преимущественном вовлечении правого полушария возникает дефицит пространственного восприятия, композиционной организации и визуального планирования. Это проявляется в нарушении интеграции объектов на холсте и распаде структурной целостности изображения. При поражении левого полушария, напротив, сохраняется пространственная организация, но наблюдается упрощение смысловой, символической и нарративной составляющих картины [40]. В большинстве случаев, когда нейродегенеративный процесс охватывает оба полушария, художественные работы становятся фрагментарными, утрачивается как пространственная согласованность, так и смысловая наполненность.

Сегодня предпринимаются попытки уточнить локализацию структур, критичных для различных компонентов художественного акта, исходя из результатов нейропсихологических и нейровизуализационных исследований:

- поражение теменной доли ассоциировано с нарушением топографических и эгоцентрических координат изображения, искажением перспективы и нарушением симультанного восприятия сцены [6, 17, 45];

- снижение церебрального метаболизма в теменной и нижней височной коре сопровождается дефицитом зрительно-пространственной интеграции и семантической категоризации визуальных объектов [41, 46];

- повреждение передней височной коры, особенно при лобно-височной деменции, может сопровождаться парадоксальным усилением креативности, развитием гиперграфии, стилистической экспансии и склонности к визуальному символизму [42, 47].

Затылочная кора и вентральный поток зрительной обработки (occipito-temporal ventral pathway) ответственны за распознавание форм, цвета и лиц (так называемая what-система). Их поражение сопровождается развитием зрительной агнозии и искажением восприятия зрительных атрибутов [17, 48]. Дорсальный поток (occipito-parietal dorsal stream) обеспечивает пространственную локализацию и координацию движений относительно холста (where-система) и играет ключевую роль в построении композиции [17, 49]. Нарушение одного или обоих путей при БА приводит к дезинтеграции изображения и смещению художественного стиля в сторону фрагментарного или абстрактного исполнения [50].

В последние годы активно разрабатываются методы объективного анализа художественного стиля для ранней диагностики БА. Одним из таких методов является фрактальный анализ – метод исследования сложных объектов, основанный на идее, что многие системы имеют свойство самоподобия: их можно разбить на более мелкие части, которые будут обладать теми же свойствами, что и более крупные части [51]. Метод позволяет оценить сложность и структурную организацию изображения. Как показали исследования, у художников с БА фрактальная размерность картин снижается и отличается от картин здоровых возрастных контрольных групп, что может служить маркером когнитивного ухудшения на доклинических стадиях заболевания [52]. Использование современных алгоритмов глубокого обучения позволяет не только классифицировать стили живописи, но и выявлять паттерны, характерные для ранних стадий когнитивного распада [52, 53].

Таким образом, художественная продукция может рассматриваться как сложный интегративный нейропсихологический феномен, чувствительный к региональному поражению коры при нейродегенеративных заболеваниях, и служить основой как для диагностики, так и для новых направлений в терапии и нейрореабилитации. Основные зоны поражения головного мозга и нарушения функций в творчестве при БА представлены в табл. 1.

Структуры, критически значимые для реализации креативных функций, в частности гиппокамп, ДЛПФК, ВМПФК, одновременно являются наиболее уязвимыми при БА. Тем не менее относительная сохранность затылочной коры, орбитофронтальной области и частичная функциональность поясной извилины могут объяснить феномен сохранности или даже парадоксального усиления художественного самовыражения у некоторых пациентов на ранних стадиях заболевания. Это согласуется с данными J.M. Fuster [9], а также J. Duncan и A.M. Owen [16] о роли ДЛПФК в когнитивной гибкости, рабочей памяти и планировании, необходимых для организации художественного процесса.

Несмотря на прогрессирующую нейродегенерацию, ряд пациентов с БА, а также лобно-височной деменцией демонстрируют сохранность или даже усиление творческой активности на ранних стадиях заболевания. В разное время в исследованиях B.L. Miller и соавт. [46], M. Benedek и соавт. [52], Y. Wang и соавт. [53] отмечали усиление визуального символизма, гиперграфию и стилистическую экспансию в условиях атрофии лобных и височных долей. Такое явление можно интерпретировать как результат снижения тормозного контроля неокортикальными структурами и усиления спонтанного творческого процесса, что согласуется с теорией преднамеренного и спонтанного творчества A. Dietrich [10].

Эмоциональные компоненты художественного восприятия и выражения формируются за счет взаимодействия лимбической системы (амигдала, гиппокамп), поясной извилины и орбитофронтальной коры. Нарушения в области орбитофронтальной и медиальной префронтальной коры, как показано в работе C. Cela-Conde и M. Sawey [54], приводят к снижению способности эстетической оценки, эмоционального выражения и аффективной насыщенности (гипертрофированности) произведения искусства. Эмоциональное уплощение, тревожно-депрессивная симптоматика, характерные для БА, отражаются в визуальной продукции как снижение экспрессии, однообразие колористики и утрата композиционной целостности или, напротив, как эмоциональная перегрузка изображения [5, 11].

Эстетическое восприятие и чувство красоты зависят от активности орбитофронтальной коры. Ее дисфункция сопровождается снижением способности к эстетической оценке и интерпретации произведений [50, 51]. Социально-когнитивные механизмы, такие как социальный интеллект, обеспечиваются функционированием височно-теменного перехода. Их нарушение приводит к снижению способности понимать реакцию зрителя и адресовать послание аудитории [13].

Исследования показывают, что с прогрессированием БА наблюдается тенденция к изменению цветовой гаммы: переход от преобладания холодных оттенков к теплым, преимущественно красно-желтым тонам [47]. При лобно-височной деменции часто встречаются нестандартные палитры с преобладанием фиолетовых и синих цветов [46]. Такие изменения могут отражать как метаболические сдвиги, так и изменение эмоционального тона и восприятия эстетической привлекательности.

Согласно результатам исследования M. Mishkin и соавт., нарушения в дорсальном и вентральном зрительных потоках приводят к деформации перспективы, агнозиям и нарушению зрительно-моторной координации. Установлено, что с прогрессированием БА художественные произведения утрачивают пространственную целостность, становятся более фрагментарными и абстрактными [17]. Обобщенные нарушения «творческих» структур головного мозга при БА показаны в табл. 2.

Инновационные методы анализа изображений, включая фрактальный анализ с алгоритмами глубокого обучения, позволяют дифференцировать картины, созданные на различных стадиях БА. Это подтверждено, в частности, в работе A. Forsythe и соавт. [53]. Подобные подходы открывают перспективы для ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний по визуальной структуре изображения и могут послужить фундаментом для разработки новых диагностических тестов, основанных на анализе творчества.

Обсуждение

На основании анализа представленной информации можно выделить общие признаки утраты творческого начала:

- нейродегенерация ключевых «творческих» структур мозга:

- гиппокамп – одна из первых зон, поражаемых при БА. Он отвечает за долговременную и эпизодическую память, необходимую для построения сюжетов, воспоминаний и образов. Утрата этой способности делает творчество менее осмысленным и связным [42, 43];

- теменно-височная кора вовлечена в сенсорную интеграцию и семантическую обработку. При ее атрофии нарушается способность понимать сложные символы, пространственные композиции и детали изображения [17];

- ДЛПФК обеспечивает интеграцию рабочей памяти, планирования и когнитивной гибкости. При ее поражении затрудняются осмысленное создание замысла и переключение между художественными стилями или техниками [15, 16, 19];

- нарушение эмоционально-мотивационной регуляции:

- ВМПФК тесно связана с оценкой значимости, мотивацией и социальной саморегуляцией. Ее повреждение снижает мотивацию к самовыражению, вызывает апатию или потерю смысла в творчестве [11, 24];

- орбитофронтальная кора участвует в эстетическом (творческом) суждении и оценке результатов. При ее повреждении художник может утрачивать критичность и способность адекватно оценивать собственные работы, опираясь на оригинальность и эффективность [46];

- когнитивный регресс и изменение восприятия:

- снижаются точность восприятия, зрительно-пространственные навыки и координация движений, что ухудшает технику рисования и делает изображения упрощенными, более символическими и хаотичными (например, с потерей перспективы или ориентации на листе) [44, 45, 47];

- нарушения семантической памяти и абстрактного мышления ведут к потере сюжетной глубины и символизма в картинах [9, 17, 49];

- снижение способности к самоконтролю и креативной регуляции:

- утрата контроля над импульсивностью и когнитивной фильтрацией затрудняет отбор идей и приводит к хаотичному мышлению, неструктурированному выражению мыслей [18, 20, 29];

- способность к творческому озарению (инсайту), за которую отвечает ППИ, также ослабевает [21, 22].

На ранних этапах БА у некоторых художников наблюдается временное усиление выразительности в творчестве, особенно на фоне сохранности задних корковых зон [46]. Однако по мере прогрессирования БА происходит переход от сложной, символической и осмысленной живописи к повторяющимся, примитивным и менее детализированным изображениям, нередко с утратой индивидуального стиля, а также к смешению стилей [5, 47, 50].

Таким образом, творчество становится менее осознанным, менее контролируемым и сложным, но может сохраняться как форма автоматического выражения на ранних стадиях заболевания.

Заключение

Болезнь Альцгеймера оказывает разрушительное влияние на ключевые компоненты творческого процесса: от зрительно-пространственной организации и семантической памяти до эмоционального регресса и исполнительных функций. Однако феномен парадоксального сохранения или усиления художественной активности на ранних этапах болезни, особенно при лобно-височной патологии, требует дальнейшего изучения. Анализ художественного творчества может служить не только методом оценки когнитивного статуса, но и инструментом ранней диагностики нейродегенеративных нарушений. Применение современных нейровизуализационных и математических методов, включая фрактальный анализ и искусственный интеллект, открывает перспективы как в научной, так и в клинической практике. Будущее исследований на стыке нейронаук и искусства должно опираться на междисциплинарный подход, интегрирующий знания из неврологии, психологии искусства и цифровой аналитики.

A.Yu. Emelin, PhD, Prof., V.Yu. Lobzin, PhD, Prof., A.S. Rodionov

Military Medical Academy named after S.M. Kirov, Saint Petersburg

Saint-Petersburg State University

Contact person: Andrey Yu. Emelin, emelinand@rambler.ru

One of the most common neurodegenerative diseases is Alzheimer's disease. The most significant manifestations of this pathology are mnestic disorders, disorders of speech, gnosis and praxis, changes in personality and behaviour, leading to pronounced disadaptation of patients. However, in this article, in addition to cognitive disorders, other, no less important aspects of the changes in artists' creativity are considered: art and painting. To realize creative processes, different areas of the brain are involved. An artist to create a painting needs to have a preserved integration of various cognitive functions, primarily memory, attention, visual-spatial skills, and regulatory functions (planning, switching between different elements in the creation of a painting and the sequence of tasks, representation of future work and its modification during creation). The study of the main components of tasks during the creation of a painting by an artist has provided evidence that brain damage affects the quality and content of the finished painting.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.