Расстройства сна и их значение в развитии когнитивных нарушений

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

![Международная классификация расстройств сна ICSD 3, 2017 г. [43]](/upload/resize_cache/iblock/893/195_350_1/Sotex2.jpg)

Нарушения сна и снижение познавательных функций – наиболее частые клинические состояния в неврологической практике. Рассмотрим взаимосвязь процессов познания и сна, типичные нарушения сна у пациентов с когнитивными расстройствами, а также обсудим возможное влияние нарушений сна на течение и развитие когнитивных нарушений (КН).

Когнитивные функции и сон

Сон – физиологическое состояние, тесно интегрированное в процесс познания мира. Проведенные исследования показывают, что в процессе сна происходит множество событий, оказывающих прямое влияние на состояние когнитивных функций и процесс познания [1]. Так, во время сна человек переживает три фазы сна с медленным движением глаз (non-REM) и одну фазу сна с быстрым движением глаз (REM). REM-фаза сна обусловлена возбуждением нейронов, что крайне важно для оценки потенциальной опасности, а также для обработки стимулов, связанных с угрозами. Сохранение достаточного количества и качества REM приводит к переработке эмоционально значимых событий и выработке стратегий для преодоления стресса. В отсутствие сна утрачивается функциональная связь между миндалевидным телом и медиобазальной лобной корой, которая в свою очередь должна снижать активность миндалины [2]. Снижение тормозящих влияний медиобазальной лобной коры приводит к растормаживанию миндалевидного тела, повышению тревожности и количества демонстрируемых человеком неадекватных поведенческих реакций и социальных суждений. Снижается также скорость обработки информации, увеличивается количество ошибок. Таким образом, снижение качества сна и/или изменение либо отсутствие REM-фазы может быть основанием для развития тревожности и регуляторных нарушений когнитивных функций.

Связь между медиобазальной лобной корой, префронтальной лобной корой, миндалиной и гиппокампом обусловливает влияние сна на процессы запоминания. Сон – необходимое условие для консолидации следа памяти в гиппокампе. Консолидация следа памяти происходит с помощью долговременной потенциации с участием NMDA-рецепторов. Как известно, NMDA-рецептор необходим для фазы консолидации памяти; именно с его помощью запоминаемые события переходят из нестабильной в более постоянную форму. Стабилизация информации, которую запомнил человек в течение дня, происходит с помощью повышенного притока ионов Ca. Его регуляция осуществляется как раз NMDA-рецепторами [3]. В условиях снижения качества или количества сна уменьшается активность NMDA-рецепторов и отмечается относительное повышение функциональной активности AMPA-рецепторов, что проявляется снижением запоминания усвоенной человеком информации и, как следствие, трудностями в обучении.

Многие эксперименты, проведенные нейрофизиологами, показали, что наличие и качество сна напрямую определяют качество запоминаемой информации. Так, в экспериментах В.М. Ковальзона [4] испытуемым предлагалось запомнить и/или выработать новый навык; качество запоминаемой информации оценивалось после сна. Основная группа испытуемых имела дополнительный дневной сон. Проведенное исследование показало, что у пациентов основной группы после дневного сна качество усвоения навыка и запоминания информации было выше, чем у пациентов контрольной группы. После ночного сна, который был доступен всем испытуемым, качество запоминания и воспроизведения информации, а также усвоения навыка сравнялось у пациентов основной и контрольной групп.

Запоминание информации и ее перевод в систему долговременного хранения – сложная функция, в которой участвуют не только NMDA-рецепторы. В консолидации следа памяти принимает участие фосфодиэстераза 4А, которая изменяет активность протеинкиназы и циклического аденозинмонофосфата. Уровень фосфодиэстеразы 4А увеличивается в процессе депривации сна, что позволяет предположить, что она негативно влияет на энергетические системы гиппокампа и способствует снижению консолидации следа памяти и преобразованию его в долговременную память. Проведенные эксперименты подтвердили это предположение [5, 6].

Вероятно, на консолидацию следа памяти влияет белок рапамицин, активность которого также снижается у пациентов на фоне депривации сна [6]. Кроме того, описаны другие потенциальные механизмы нарушения консолидации памяти, формирования навыков – вследствие изменения активности белка RbAp48 [7, 8], отсутствия действия медленного сна на снижение активности нейротрансмиттеров гистамина, норадреналина и серотонина и снижения чувствительности рецепторов к гистамину, норадреналину и серотонину (рецепторы не могут отдыхать и восстанавливать чувствительность). Указанные изменения затрагивают не только систему гиппокампа, но и всю височную долю в целом. Таким образом, недостаток сна может привести не только к мнестическим расстройствам и нарушению усвоения новых навыков, но и к нарушению речи (нечеткая, бессвязная речь описана у ряда испытуемых в процессе длительной депривации сна) [9], в том числе к таким симптомам, как выпадение мысли, трудности изложения, паузы в речи, скачки мысли.

В состоянии сна отмечаются ингибирование лобных долей и реципрокное повышенное возбуждение таламуса. При этом наблюдается снижение активности системы, отвечающей за выполнение задач (орбитофронтальная, медиобазальная лобная кора, полюс лобной доли), и систем, обеспечивающих функцию внимания (ретикулярная формация, базальные ганглии, медиобазальная лобная кора), что определяется нейрофизиологами как равное ингибирование. Принцип равного ингибирования крайне важен, поскольку именно так удается сохранить баланс между системой лобных долей, базальных ганглиев и ретикулярной формацией. Это дает возможность оптимально использовать внимание в решении повседневных задач. В отсутствие сна между системой внимания и системой контроля возникает дисбаланс, что существенно снижает возможность выполнения предоставляемых заданий. По сути, результат выполнения задач, связанных с вниманием, становится непредсказуемым [10].

Проведенные исследования показали, что депривация сна приводит к более медленной и неточной сортировке изображений, а также к снижению способности их запоминания. Указанные трудности совпадают со снижением активации парагиппокампальной области и лобно-теменной коры, что может свидетельствовать о нарушении эффективной интеграции и функциональной связности частей задачи [11]. Сложность выполнения визуальных заданий связана с активацией теменной коры и инактивацией островковой доли, зрительной коры и поясной извилины. Позитронно-эмиссионная томография показывает снижение активности мозга прежде всего в таламусе и префронтальной коре. Таким образом, нарушение сна приводит к сложным расстройствам взаимодействия систем активации и торможения, что в свою очередь, несомненно, нарушает функционирование нейрональных связей, ответственных за внимание.

Сон и творческие способности

Истории о работе по ночам систематически повторяются в биографиях творческих деятелей. Основываясь на результатах исследований и экспериментов, попробуем разобраться, каким именно образом сон влияет на креативность и творческие способности.

Как показывают исследования, творческие люди испытывают больше проблем со сном в целом, и высокие показатели креативности теоретически могут быть связаны с нарушением ночного сна. Вместе с тем с учетом сказанного способность к анализу, концентрации, переключаемости, связности когнитивной деятельности прямо зависит от качества сна и при недостаточном или отсутствующем сне существенно ухудшается [12, 13].

Исследования по оценке креативности на фоне сокращения или полного отсутствия сна продемонстрировали, что в целом способности к гибкости, скорости мыслительных процессов, анализу и синтезу существенно снижаются на фоне уменьшения или отсутствия сна [14]. Наиболее значительно креативность снижается на фоне лишения быстрого сна [15]. Указанные трудности отмечаются у здоровых испытуемых всех возрастных групп, но дополнительно усиливаются с возрастом [16].

Быстрый сон может быть особенно важен для творческого мышления. Используя парадигму дневного сна, D.J. Cai и соавт. [17] обнаружили, что короткий сон, включающий фазу быстрого сна, улучшает показатели когнитивной гибкости (решение анаграммы) по сравнению с пробуждением в фазе медленного сна или нахождением в состоянии спокойного отдыха. Предположительно фаза быстрого сна повышает креативность за счет интеграции новой информации в существующие сети ассоциаций и тем самым улучшает способность генерировать правильное решение для ранее поставленных задач. Вероятно, именно с пробуждением в фазе быстрого сна связаны моменты озарений, широко известные и описанные в биографиях ученых и творческих деятелей (во сне Фридрих Август Кекуле придумал строение бензольного кольца, Дмитрий Иванович Менделеев увидел таблицу периодических элементов, Отто Леви открыл роль ацетилхолина как нейромедиатора).

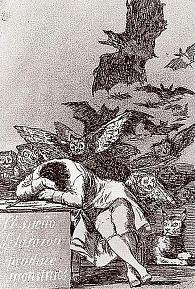

Роль сна как катализатора озарения подчеркивалась многими художниками, музыкантами, литераторами. В качестве визуализации влияния сна на творчество стоит упомянуть картину Франсиско Гойи «Сон разума рождает чудовищ» (рисунок). Ряд исследователей творчества Гойи интерпретируют эту картину как аллегорию высвобождения эмоций, воображения и, как следствие, кошмаров благодаря бессознательному. Действительно, озарение вследствие сновидений способно не только быть творчески созидательным, но и порождать устрашающие галлюцинации.

Гипотеза усиления креативности вследствие пробуждения в REM вместе со снижением количества и качества сна у многих творческих деятелей диктует необходимость обсудить еще одну гипотезу – кратковременные засыпания на фоне депривации сна. Исследования указывают на то, что депривация сна приводит к увеличению количества нейронов коры головного мозга, демонстрирующих периоды молчания, идентичные периодам выключения, связанным с медленными колебаниями сна [18]. Периоды выключения во время бодрствования могут быть обусловлены повышенной нейронной бистабильностью вследствие повышенной склонности к гиперполяризации. Гиперполяризация в свою очередь приводит к увеличению отрицательного мембранного потенциала нейронов и может быть следствием синаптического избытка, обусловленного высокой пластичностью бодрствования. Таким образом, пациенты, у которых сон недостаточен, могут демонстрировать короткие периоды выключения когнитивной деятельности, в большей степени соответствующие паттернам медленного сна. Но в ряде случаев эти состояния могут быть представлены REM-сном, что в свою очередь может быть основанием для озарений, усиления креативности, искажения реальности и галлюцинаций.

Следует также отметить, что, согласно данным исследований, негативное влияние депривации сна на вербальное дивергентное мышление сильнее, чем на образное. Так, исследователи предположили, что разница во влиянии депривации сна на вербальное и визуальное дивергентное мышление согласуется с тем, что более высокая визуальная креативность связана с меньшим количеством и более низким качеством сна [19, 20]. Собственно, все имеющиеся свидетельства усиления креативности при депривации сна в основном связаны с выстраиванием именно зрительных образов. Возможно, снижение количества и качества сна, описанное в биографиях многих художников, в том числе было одним из механизмов усиления их творческих невербальных способностей: согласно проведенным исследованиям, выдающиеся деятели изобразительного искусства действительно страдали бессонницей чаще, чем можно было ожидать в общей популяции (например, Анри Матисс) [21].

Сон и развитие заболеваний, сопровождающихся когнитивными расстройствами

Связь между снижением качества сна и развитием нейродегенераций описана во многих исследованиях. Показано, что 44% пациентов с болезнью Альцгеймера (БА) задолго до того, как у них разовьются симптомы прогрессирующего снижения памяти, жалуются на нарушения сна и расстройства циркадного ритма [22, 23]. Необходимо отметить, что с возрастом регуляция сна и циркадных ритмов нарушается в большей степени, в том числе у пациентов без нейродегенераций. Тем не менее связь нарушений сна и БА достаточна сильная. Метаанализ результатов 27 исследований показал, что риск развития БА при бессоннице увеличивается в 3,78 раза. При этом лечение бессонницы на доклинических этапах заболевания позволяет снизить риск прогрессирования и развития клинических стадий БА примерно у 15% пациентов [24].

Нарушения сна часто отмечаются у пациентов с БА. Причина – отложение бета-амилоидного белка, усиливающееся при инсомнии. Показано, что нейроны освобождаются от бета-амилоида в зависимости от физиологических условий. Уровень церебрального бета-амилоида демонстрирует физиологические колебания – секреция увеличивается во время бодрствования и уменьшается во время сна [25]. Недостаточный сон увеличивает секрецию амилоидного белка. Если амилоидные бляшки образуются в центрах регуляции сна, вариабельность бета-амилоида в зависимости от уровня бодрствования и качества сна исчезает [26]. Соответственно, недостаточный сон влияет на образование амилоидных бляшек, а амилоидные бляшки – на сон пациентов. Продолжительный сон, напротив, снижает образование амилоидных бляшек [27]. Таким образом, сон способствует выведению амилоидного белка, в то время как снижение количества и качества сна, напротив, приводит к накоплению амилоидного белка, увеличению амилоидных бляшек с последующим формированием дегенерации в сомногенных центрах (ствол мозга, средний мозг, гипоталамус, базальные отделы лобных долей, голубое пятно).

Изменения, обусловленные нарушением продолжительности и качества сна, при БА затрагивают не только амилоидный каскад и образование амилоидных бляшек. Например, инсомния повышает уровень гиперфосфорилированного тау-белка – соединения, типичного для БА и отличающегося от тау-белка склонностью к образованию пар двойных спиральных структур с последующим накоплением в веществе мозга [28]. Во время депривации сна уровень тау-белка в спинномозговой жидкости повышается на 50% и более, что прямо указывает на взаимосвязь нарушений сна и нейродегенерации [29]. Таким образом, нормальный цикл сна препятствует образованию гиперфосфорилированного тау-белка, в то время как снижение количества и качества сна, напротив, повышает уровень патологических изоформ тау-белка и способствует развитию нейродегенерации.

Дополнительным фактором, связанным с инсомнией и влияющим на скорость развития нейродегенеративного процесса, является окислительный стресс. Интересно, что выраженность окислительного стресса и процессов свободнорадикального окисления снижается во сне. То есть сон – защита мозга от свободнорадикального окисления [30], и потенциально снижение количества и качества сна может способствовать развитию любой нейродегенерации. Лишение сна вызывает аномальный энергетический метаболизм и увеличивает выработку активных форм кислорода и других свободных радикалов, одновременно подавляя систему антиоксидантной защиты. Развивающийся одновременно с повышением энергетического метаболизма стресс эндоплазматического ретикулума также потенцирует окислительный стресс [31].

Одним из важных звеньев патогенеза нейродегенерации, в том числе БА, является нейровоспаление – ответ микроглии на измененные, откладывающиеся в веществе мозга белковые агенты (так называемые потенциально опасные молекулярные паттерны, DAMP), к которым относится и бета-амилоид. Попытка глии уничтожить потенциально опасный молекулярный паттерн приводит к иммунному воспалению, разрушению клеток мозга и дальнейшему развитию нейродегенеративного процесса. Исследование маркеров нейровоспаления у пациентов с инсомнией показало, что инсомния непосредственно усиливает нейровоспаление. В исследовании, в котором количество сна испытуемых ограничивалось четырьмя часами в день в течение пяти дней, уровень С-реактивного белка и интерлейкина 6 увеличивался в плазме крови у большинства пациентов [32]. Сходные данные получены и в отношении других цитокинов, в частности фактора некроза опухоли альфа [33].

Дополнительными факторами, влияющими на развитие БА, может быть изменение уровня кортизола, связанное в том числе с гиперактивностью миндалины на фоне недостаточного ингибирования лимбической системы лобной корой при снижении качества сна. Как известно, уровень кортизола существенно возрастает у пожилых пациентов с риском развития БА [34]. Дополнительное повышение уровня кортизола вследствие бессонницы может также приводить к усилению тревожности, которая в свою очередь будет усиливать развитие инсомнии. В конечном счете сформируется порочный круг, способствующий развитию нейродегенерации.

Недавнее открытие глимфатической системы мозга также подтвердило связь между развитием БА и нарушениями сна. Как известно, мозг лишен лимфатической системы, и ее роль выполняют периваскулярные пространства Вирхова – Робина (глимфатическая система). Необходимые питательные вещества поступают в периартериальное пространство, далее в интерстиций, а вещества, нуждающиеся в выведении из вещества мозга, – из интерстиция в перивенозное пространство. Обычно продукты обмена из вещества мозга выводятся во время сна. Это происходит, когда спинномозговая жидкость перемещается в периартериальное, а затем в интерстициальное пространство через водный канал аквапорина 4. Благодаря ритмической пульсации мозга во время сна происходит обмен между интерстициальной жидкостью и ликвором. Неиспользованные продукты и продукты обмена перемещаются из артерий в вены, а затем в перивенозное пространство [35]. Во время сна поток спинномозговой жидкости увеличивается, интерстициальное пространство расширяется на 60%, что делает максимально возможным выведение ненужных соединений, в том числе амилоидного белка, из вещества мозга. Интересно, что аполипопротеин E, имеющий значение для развития БА в гетеро- или гомозиготной изоформе ApoE4, является липидным переносчиком в системе аквапорина 4. Таким образом, генетическая предопределенность БА в исследовании значения глимфатической системы приобретает новый смысл.

Нарушения сна – фактор риска развития не только нейродегенеративных, но и сосудистых когнитивных расстройств. Так, С. Guo и соавт. [36] изучили результаты магнитно-резонансной томографии 502 383 участников исследования UK Biobank и проанализировали, как нарушения сна воздействуют на развитие инсультов и когнитивных расстройств. Оценивались такие параметры, как продолжительность сна, наличие бессонницы, изменение циркадных ритмов, склонность к спонтанным засыпаниям, включая засыпания днем, и храп. Показано, что нарушения сна – независимый фактор риска (после исключения сосудистых факторов риска) развития как инсульта, так и когнитивных расстройств. Наиболее тесно сосудистое поражение белого вещества головного мозга связано с храпом и склонностью к засыпанию в дневное время. Выраженность и частота представленности бессонницы коррелируют с частотой развития ишемических инсультов. Результаты данного исследования представляются логичными, поскольку во время сна у человека снижаются артериальное давление, частота сердечных сокращений и дыхания. Соответственно, бессонница влияет на выраженность как артериальной гипертензии, так и сердечно-сосудистой патологии и острых сосудистых событий в целом.

В возникновении сосудистых КН важную роль играет наличие у пациента таких состояний, как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). ХОБЛ в значительной степени повышает риск развития церебральной ишемии, а у предрасположенных к альцгеймеровской деменции лиц увеличивает скорость нейродегенеративного процесса в области гиппокампа и медиобазальной лобной коры [37].

СОАС оказывает негативное влияние на развитие и выраженность симптомов артериальной гипертонии и, соответственно, может провоцировать развитие как сосудистых, так и (опосредованно) нейродегенеративных КН. При СОАС часто встречаются клинически значимые метаболические и сердечно-сосудистые заболевания. Системная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2-го типа, инфаркты сосудов головного мозга и фибрилляция предсердий – наиболее часто упоминаемые состояния, имеющие причинно-следственную связь с СОАС.

У пациентов с СОАС в большинстве случаев выявляется когнитивное снижение, которое проходит на фоне терапии апноэ сна. Так, в исследовании с участием 34 пациентов с апноэ сна без деменции для всех участников было характерно наличие КН. У пациентов основной группы, которые получали лечение по поводу апноэ сна, выраженность когнитивных расстройств на фоне терапии существенно уменьшилась [38].

Тревога и депрессия – состояния, связывающие нарушения сна и снижение когнитивных функций. Следует отметить, что эмоциональные расстройства типичны для многих заболеваний, проявляющихся когнитивным снижением. Например, депрессия при БА часто предшествует развитию КН. Системный метаанализ результатов 28 исследований показал, что депрессия – независимый фактор риска развития БА [39]. Депрессия типична для пациентов с БА и на развернутых стадиях заболевания. В целом проведенные исследования демонстрируют сходные цифры: примерно у 20–30% пациентов с БА на стадии умеренного когнитивного расстройства и легкой деменции развивается депрессия [40]. Вероятно, депрессия при БА непосредственно связана с нейродегенерацией. Учитывая преимущественное повреждение гиппокампа и медиобазальной лобной коры, следует ожидать увеличения активности миндалины, а значит, склонности пациентов к тревожности, депрессии и нарушениям сна.

У пациентов с сосудистыми когнитивными расстройствами на фоне как умеренных КН, так и сосудистой деменции типичный признак болезни – раннее развитие эмоционально-поведенческих нарушений. Эмоциональное снижение наряду с изменениями поведения считается одним из самых ранних проявлений церебральной ишемии и во многих случаях может предшествовать развитию КН [41]. Скорее всего, изменение эмоций и поведения пациентов с сосудистым поражением головного мозга является результатом расстройства эмоционального интеллекта – сложной синтетической когнитивной функции, основная задача которой состоит в понимании собственных эмоций, эмоций окружающих и выстраивании личного поведения в соответствии с собственными эмоциями и эмоциями окружающих. Важная роль в формировании эмоционального интеллекта отводится лимбической системе и ее связям с передними областями мозга (способность к выстраиванию программы действия, поведенческая и эмоциональная гибкость). Проводящие пути, связывающие лобную кору и лимбическую систему, проходят в так называемой зоне переднего водораздела – участках конечного кровообращения передней и средней мозговых артерий – и, соответственно, в значительной степени страдают при артериальной гипертонии и болезни малых сосудов любой этиологии. (Специфика поражения белого вещества головного мозга при болезни малых сосудов такова, что наиболее частые проявления, такие как лакуны и лейкоареоз, в первую очередь образуются именно в зонах конечного кровообращения.) Пациент становится эмоционально негибким, трудно переключается, может реагировать эмоциональной и поведенческой нестабильностью при внезапном изменении жизненных условий. Часто снижению эмоционального интеллекта сопутствуют тревожность и депрессия, в некоторых публикациях называемая сосудистой. Для такой депрессии не характерно чувство вины, но типичны снижение активности, мотивации, алекситимия, эмоциональная холодность и нарушения сна [42]. По сути, депрессия при сосудистом поражении головного мозга – органический когнитивный симптом, являющийся результатом нарушения связей между лобными долями, базальными ганглиями и лимбической системой. Именно поэтому депрессия при сосудистой церебральной патологии плохо поддается лечению антидепрессантами, но нередко демонстрирует снижение выраженности на фоне применения прокогнитивных лекарственных средств.

Нарушения сна при заболеваниях, сопровождающихся когнитивными расстройствами

Современная Международная классификация нарушений сна выделяет инсомнию, нарушения дыхания во сне, гиперсомнии центрального происхождения, парасомнии, нарушение движений во сне, соматические и неврологические расстройства, связанные со сном (таблица) [43].

При БА наиболее частыми расстройствами сна являются инсомния и так называемый синдром закатного солнца – возбуждение, спутанность сознания и раздражительность, возникающие у пациента ночью. Часто встречаются и такие состояния, как нарушение цикла «сон – бодрствование» (пациенты на стадии умеренной и тем более тяжелой деменции испытывают трудности при распознавании времени суток, не могут определить день и ночь, особенно в условиях недостаточного освещения или короткой продолжительности светового дня) и агнозия сна (пациент игнорирует сон, не осознает, что спит).

Развитие инсомнии при БА, как уже отмечалось, вероятно, связано с дегенерацией сомногенных структур [44]. Дегенерация нейронов супрахиазматического ядра приводит к снижению уровня мелатонина, что также может служить дополнительным фактором нарушения наступления и поддержания сна, а также расстройством циркадных ритмов. В таком случае пациент начинает много спать днем, но не спит ночью [45]. Так называемый синдром закатного солнца и агнозия сна – когнитивные симптомы, являющиеся результатом сочетанного нарушения циркадных ритмов, недостаточной активации в ночное время структур, ответственных за уровень внимания, и дегенерации коры теменных и затылочных долей.

В оценке нарушений сна при БА следует учитывать возможную недостаточную объективность пациентов, поэтому верификация нарушений сна должна происходить посредством активного опроса пациентов и их родственников, а также с использованием шкал для оценки сна. Следует отдельно уделять внимание такому состоянию, как СОАС, поскольку это дополнительный независимый фактор ухудшения познавательных функций как при БА, так и при сосудистых когнитивных расстройствах.

Нарушения сна при болезни Паркинсона (БП) и болезни диффузных телец Леви (ДТЛ) многообразны и разнообразны. Помимо инсомнии, встречающейся как при БА, так при БП и ДТЛ, у пациентов с паркинсонизмом и КН часто встречающимися состояниями являются синдром беспокойных ног, нарушение поведения в REM-фазе сна, гиперсомния, нарушения дыхания во сне [46]. Пациенты с БП и ДТЛ могут предъявлять различные неспецифические жалобы, связанные с дневной сонливостью, громким храпом, бессонницей, перепадами настроения и утренней головной болью. Бессонница может быть результатом расстройства движений. Сон могут ухудшать судороги в ногах, нарушение поворотов в постели, никтурия. Поэтому при оценке частоты и выраженности инсомнии следует учитывать состояние двигательных функций пациентов и принимаемую пациентами противопаркинсоническую терапию.

Гиперсомния может возникать из-за нейродегенерации, затрагивающей области мозга, ответственные за бодрствование (голубое пятно, ядро шва, гипокретиновые нейроны). Гиперсомния – частый нежелательный ответ на терапию противопаркинсоническими препаратами. В целом гиперсомния – одно из наиболее частых нарушений сна при БП и ДТЛ. Показано, что более половины пациентов с паркинсонизмом страдают повышенной сонливостью [47]. Нередко гиперсомния сочетается с приступами внезапного засыпания, что особенно часто встречается у пациентов на фоне терапии агонистами дофамина.

В естественном течении синуклеинопатий на ранних стадиях отмечается поражение ядер моста и продолговатого мозга, которые контролируют фазу быстрого сна. У пациентов исчезает, укорачивается или извращается REM-фаза сна. Изменения REM, особенно отсутствие физиологического снижения мышечного тонуса и изменение поведения в REM, отмечаются у пациентов с ДТЛ задолго до появления двигательных, когнитивных и поведенческих расстройств и служат 100%-ным клиническим маркером этого заболевания [48]. Изменения поведения в REM-фазе сна могут включать движения и вокализации. В ряде случаев встречаются парасомнии: пациент не может распознать, спит или бодрствует, продолжает досматривать сон наяву, демонстрирует измененное поведение и галлюцинации (чаще зрительные) при пробуждении и засыпании.

Для пациентов с ДТЛ характерно нарушение поддержания цикла «сон – бодрствование» с формированием симптомов делирия и галлюцинаторных переживаний в вечернее и ночное время. Нарастание выраженности расстройств циркадных ритмов типично для долговременной флуктуации когнитивных функций. В таком случае фаза сна и фаза бодрствования извращаются и фактически перестают быть сном и бодрствованием; пациент погружается в состояние неполного бодрствования, которое он полностью амнезирует при выходе из флуктуации.

Нарушения сна у пациентов с сосудистыми когнитивными расстройствами и сосудистой деменцией наиболее часто представлены дневной сонливостью и СОАС, в том числе с дыханием Чейна – Стокса. Так, около 20% пациентов с умеренными сосудистыми когнитивными расстройствами сообщают о нарушенном ночном сне, а 30% – о тяжелой дневной сонливости [49]. Как правило, деменция, особенно с ранним развитием нарушений поведения (в том числе сосудистая деменция), сопровождается такими проявлениями, как апатия и снижение мотивации. Из-за апатии пациенты с деменцией часто не испытывают потребности в каком-либо виде деятельности и нередко большую часть времени проводят в горизонтальном положении. Длительное пребывание в состоянии лежа, сниженный уровень внимания и психической активности способствуют наступлению дневного сна и, как следствие, недостаточности ночного сна, то есть приводят к развитию инсомнии, обусловленной нарушением гигиены сна.

Острая сосудистая спутанность, типичная для пациентов с сердечно-сосудистой патологией, также преимущественно развивается вечером или ночью и проявляется делирием, извращением сна и бодрствования, изменением поведения.

Лечение расстройств сна у пациентов с когнитивными нарушениями

В коррекции нарушений сна, в том числе у пациентов с когнитивными расстройствами, важная роль принадлежит нелекарственным методам. После сбора анамнеза и выявления возможных причин инсомнии следует объяснить пациенту, как должно быть организовано место для сна, а также обсудить аспекты гигиены сна. Пациент по возможности должен спать только в ночное время, ложиться в одно и то же время, непосредственно перед сном не употреблять чай и кофе, не заниматься активной физической и умственной деятельностью. Постель должна быть удобной. В постели не рекомендуется читать или смотреть телевизор – пациент должен привыкнуть к тому, что он ложится, чтобы заснуть. Часто соблюдение этих простых правил значительно уменьшает симптомы инсомнии или купирует их полностью.

При лечении нарушений сна крайне важны правильная оценка эмоционального статуса пациента и своевременная коррекция тревожных расстройств и депрессии [50]. Следует отметить, что, поскольку обычно эмоциональные и когнитивные расстройства у пациентов взаимосвязаны и определяются поражением структур, отвечающих как за процесс познания, так и за эмоциональный контроль, лечение эмоциональных и тревожных расстройств должно быть длительным, в ряде случаев пожизненным. В лечении депрессии у пациентов с КН следует избегать назначения препаратов с негативным влиянием на когнитивные функции (антидепрессанты с седативным и холинолитическим эффектами). Препаратами выбора являются венлафаксин, сертралин, эсциталопрам, вортиоксетин, агомелатин.

Так называемые Z-препараты (золпидем, зопиклон, залеплон), считающиеся эталоном лечения инсомнии, также могут вызывать нарастание выраженности когнитивных расстройств. В связи с этим препараты данной группы пациенты с КН должны применять с крайней осторожностью и только при неэффективности других лекарственных средств.

В лечении парасомний, гиперсомнии, избыточной дневной сонливости предпочтение следует отдавать препаратам базисной симптоматической терапии и препаратам с прокогнитивным эффектом. Выраженность нарушений цикла «сон – бодрствование», галлюцинаций, флуктуаций когнитивной деятельности у пациентов с ДТЛ существенно снижается на фоне терапии ингибиторами ацетилхолинестеразы. Выраженность синдрома закатного солнца при БА может уменьшиться на фоне терапии ингибиторами ацетилхолинестеразы и антагонистами NMDA-рецепторов. Острая сосудистая спутанность – состояние, свидетельствующее о декомпенсации сердечно-сосудистых расстройств. В этом случае важно прежде всего выявить причину острой сосудистой спутанности и своевременно ее устранить. Гиперсомния – сложное состояние, которое может быть следствием как принимаемых пациентами препаратов (терапия паркинсонизма), так и непосредственно нарушения познавательных функций и развития апатии. В такой ситуации лечение следует начинать с прокогнитивных препаратов.

На стадии умеренного когнитивного расстройства применение препаратов базисной симптоматической терапии часто затруднено. Целесообразно использовать препараты, прокогнитивная эффективность которых доказана в результате двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых исследований. Часто используемыми препаратами являются так называемые донаторы холина (холина альфосцерат), к которым относится российский препарат Церетон. Препарат выпускается в виде раствора для приема внутрь, капсул, раствора для внутривенного и внутримышечного введения. Рекомендуемая доза – 1200 мг/сут (при внутривенном и внутримышечном введении – 1000 мг/сут). Эффективность терапии Церетоном дополнительно оценивали у пациентов с умеренными КН амнестического и регуляторного типа. Так, в исследовании С.И. Гавриловой и соавт. [51] приняли участие 50 пациентов с амнестическим типом умеренных когнитивных расстройств. Средний возраст пациентов составил 68,8 года. Пациентам проводили курсовую терапию Церетоном в дозе 1200 мг/сут в течение трех месяцев; 15 пациентов получили повторный курс в течение последующего года наблюдения. Лечение способствовало замедлению прогрессии когнитивных расстройств, препарат демонстрировал хороший профиль переносимости у включенных в исследование пожилых пациентов.

Исследование Н.В. Пизовой [52] показало, что Церетон в дозе 1200 мг эффективен в отношении положительной динамики когнитивных функций у пациентов с умеренными сосудистыми КН. Настоящее исследование представляет интерес также и тем, что у включенных в исследование пациентов оценивали не только когнитивные функции и их динамику, но и выраженность тревоги, депрессии и состояние сна. На момент включения в исследование пациенты предъявляли жалобы на снижение памяти, трудности запоминания, нарушение концентрации внимания, головную боль, головокружение и шаткость при ходьбе, общую слабость и повышенную утомляемость, снижение настроения, инсомнию. На фоне терапии Церетоном к 15-му дню терапии отмечались снижение утомляемости и астении, интенсивности головной боли, шума в голове и шаткости при ходьбе, повышение работоспособности. У 48% пациентов улучшение было определено как выраженное. Субъективное улучшение самочувствия пациентов сопровождалось достоверным уменьшением выраженности тревожно-депрессивных расстройств (оценка по шкале тревоги и депрессии HADS) и уменьшением выраженности расстройств сна. Таким образом, проведенное исследование ярко демонстрирует связь когнитивных, эмоциональных нарушений и инсомнии, а также то, что в случае подобного сочетания симптомов препарат с прокогнитивным действием может демонстрировать достаточную и комплексную терапевтическую эффективность.

I.S. Preobrazhenskaya, PhD, Prof., V.G. Zilov, PhD, Prof., Academician of the RAS

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Contact person: Irina S. Preobrazhenskaya, preobrazhenskaya_i_s@staff.sechenov.ru

The article considers such aspects of sleep and cognitive functions as the influence of sleep on the state of cognitive functions, sleep and its disorders in the formation of creative abilities, sleep as an independent risk factor in the development of diseases accompanied by cognitive impairment. The types of sleep disorders in patients with the most common diseases manifested by a decrease in cognitive functions (Alzheimer's disease, vascular cognitive impairment, Parkinson's disease, dementia with Lewy bodies) are described in detail. Approaches to the treatment of sleep disorders depending on their nature, clinical manifestations, combination with other conditions in the clinical picture of the disease are discussed. The possible effectiveness of drugs with a procognitive effect in relation to the treatment of sleep disorders in patients with cognitive disorders is separately discussed.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.