Невусы врожденного буллезного эпидермолиза: особая форма пигментных невусов у особых пациентов

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Введение

Врожденный буллезный эпидермолиз (ВБЭ) – это группа редких наследственных заболеваний, характеризующихся образованием дефектов кожи и слизистых оболочек вследствие изменений в генах, приводящих к нарушению межклеточных связей в эпидермисе или эпидермально-дермальном соединении и к образованию пузырей на коже и/или слизистых оболочках даже при незначительном их травмировании или спонтанно [1]. Заболевание характеризуется непрерывно-рецидивирующим течением и проявлением кожных поражений при рождении или в первые месяцы жизни ребенка [2]. Клиническая картина заболевания отличается полиморфизмом клинических проявлений и мультисистемностью поражения с вовлечением в патологический процесс различных органов и систем [3, 4]. К основным клиническим проявлениям различных форм ВБЭ относятся возникновение пузырей и/или эрозий на коже и слизистых оболочках. Эпителизация эрозивных дефектов при различных формах заболевания происходит с формированием рубцовой ткани [4, 5]. У пациентов с любой формой ВБЭ возможно развитие доброкачественных и злокачественных новообразований. Риск возникновения таких состояний увеличивается в местах появления эрозивно-язвенных поражений и значительно возрастает при тяжелых формах заболевания. К доброкачественным образованиям относят милиумы, рубцовые изменения и пигментные невусы врожденного буллезного эпидермолиза (БЭ-невусы). К злокачественным новообразованиям относят меланому, плоскоклеточный рак кожи, базально-клеточный рак кожи и предраковый гиперкератоз.

Многие доброкачественные новообразования, такие как милиумы и рубцовые деформации (в том числе их осложнения в виде контрактур и псевдосиндактилий), являются одними из естественных осложнений при тяжелых клинических формах ВБЭ. БЭ-невусы также могут встречаться при любых формах ВБЭ, однако на коже они чаще всего образуются при рецессивной форме ВБЭ [5].

БЭ-невусы представляют собой крупные, эруптивные, асимметричные, часто неравномерно пигментированные меланоцитарные образования, впервые проявляющиеся, как правило, в раннем детском возрасте [5]. Клиническая картина их отличается полиморфизмом, а их особенностью являются неровные и нечеткие границы. Часто в пределах БЭ-невусов отмечаются проявления ВБЭ – пузыри, эрозии, корочки, милиумы и рубцы и их сочетание. В отличие от обычных меланоцитарных невусов, БЭ-невусы имеют тенденцию к быстрому образованию и увеличению в размерах в течение нескольких месяцев, а размеры их в большинстве случаев превышают привычные, достигая 10–14 см и более. БЭ-невусы также имеют тенденцию к формированию сателлитных очагов по периферии, что может напоминать клинические признаки, указывающие на меланому кожи [5].

Интересно, что БЭ-невусы также показывают аналогию с рецидивирующими невусами (псевдомеланома, персистирующий невус), которые возникают после неполного хирургического удаления или травмы внутридермального невуса. При заживлении ран и формировании рубцов ранее травмированные БЭ-невусы также часто имитируют кожную меланому клинически, гистологически и дерматоскопически. На сегодняшний день в литературе не описано ни одного случая развития меланомы внутри БЭ-невуса, однако на данный момент еще нет достаточного количества исследований для полного исключения предположения, что невусы могут быть предшественниками меланомы [5]. В любом случае необходимо динамическое наблюдение за БЭ-невусами, в том числе проведение фотофиксации с определением их размеров. Специальная терапия, включающая хирургические методы лечения, при БЭ-невусах не показана.

В представленной статье рассмотрены различные клинические примеры БЭ-невусов, а также особенности их формирования, строения и дерматоскопической картины у детей с ВБЭ.

Клинический случай 1

Девочка 7 лет. С рождения первые проявления ВБЭ (поражение кожи с первых часов жизни). Диагноз врожденного буллезного эпидермолиза был выставлен на первом месяце жизни клинически. Наблюдалась в отделении дерматологии и аллергологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей с 2018 г. В 2020 г. было проведено генетическое исследование – секвенирование нового поколения и исследованы таргетные области клинического экзома человека (панель IRN 08247536001). По результатам исследования выявлен патогенный нуклеотидный вариант chr3:48630971 T > C в гетерозиготном состоянии и патогенный нуклеотидный вариант chr3:48630812dup в гетерозиготном состоянии в гене COL7A1. На основании генетического анализа был установлен заключительный диагноз «врожденный буллезный эпидермолиз, дистрофическая форма (патогенный нуклеотидный вариант chr3:48630971 T > C в гетерозиготном состоянии и патогенный нуклеотидный вариант chr3:48630812dup в гетерозиготном состоянии в гене COL7A1)».

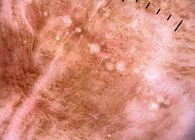

В 2022 г. на фоне часто рецидивирующих пузырных высыпаний на коже живота начали появляться коричневатые пятна, которые в дальнейшем активно распространялись по коже живота и в течение нескольких месяцев невус распространился на 1/3 кожи живота (рис. 1).

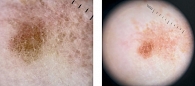

При проведении дерматоскопии выявлена дерматоскопическая картина рубцовой ткани на границе с БЭ-невусом; мультикомпонентная, асимметричная модель строения БЭ-невуса: наличие пигментной сети, точек и глобул по периферии образования, неравномерно окрашенных кольцевидных структур, подчеркнутый фолликулярный рисунок. Отмечены также структуры регресса в центральной части образования и участки с негативной сетью, структуры по типу хризалид, а также единичных милиумоподобных кист по периферии глобулярного компонента невуса (рис. 2).

Динамика и исходы. Наблюдение в течение двух лет за БЭ-невусом не выявило никаких существенных изменений.

Клинический случай 2

Девочка 9 лет. На вторые сутки после рождения на правой кисти появились первые пузыри и эрозии, затем аналогичные высыпания начали появляться на коже паховой области и ягодиц. Диагноз «врожденный буллезный эпидермолиз» был выставлен в родильном доме. Затем пациентка наблюдалась и обследовалась у дерматолога по месту жительства. С 2019 г. наблюдалась в отделении дерматологии и аллергологии НМИЦ здоровья детей. В 2020 г. проведено генетическое исследование – секвенирование нового поколения и исследованы таргетные области клинического экзома человека. По результатам исследования выявлен патогенный нуклеотидный вариант chr3:48618704 G > A в гетерозиготном состоянии и патогенный нуклеотидный вариант chr3:48612806 C > T в гетерозиготном состоянии в гене COL7A1. На основании генетического анализа был установлен заключительный диагноз «врожденный буллезный эпидермолиз, дистрофическая форма».

В 2023 г. на коже лопаточной области справа, где периодически появлялись пузырные элементы (вследствие трения данной области) отметили появление коричневого пятна, которое в дальнейшем активно увеличивалось в размере и в течение шести месяцев увеличилось в три-четыре раза (рис. 3).

При проведении дерматоскопии выявлена дерматоскопическая картина строения мультикомпонентного, асимметричного строения БЭ-невуса: отмечается наличие пигментной сети, точек и глобул по периферии образования, а также зоны гипопигментации, в центральной части присутствует негативная сеть (рис. 4).

Динамика и исходы. Наблюдение в течение последних двух лет за БЭ-невусом не выявило никаких изменений.

Клинический случай 3

Девочка 13 лет. Ребенок болен с рождения, когда после родов обнаружили пузыри на коже в области правой стопы. Из роддома на четвертые сутки пациентка была переведена в детское отделение Кизилюртовской центральной районной больницы (Республика Дагестан) в связи с изменением ногтевых пластин, появлением множества пузырей, эрозий. Был заподозрен буллезный дерматоз, проведена наружная терапия. Затем пациентка была направлена в отделение патологии новорожденных Детской республиканской клинической больницы (Республика Дагестан), где был клинически установлен диагноз «врожденный буллезный эпидермолиз». В октябре 2016 г. ребенок впервые поступил в отделение дерматологии и аллергологии НМИЦ здоровья детей, где был установлен диагноз «рецессивный дистрофический буллезный эпидермолиз». При очередной госпитализации в ноябре 2020 г. в отделении дерматологии и аллергологии НМИЦ здоровья детей диагноз врожденного буллезного эпидермолиза (дистрофическая форма) был подтвержден и по результатам генетического исследования был выявлен нуклеотидный вариант chr3:48604152 C > T в гомозиготном состоянии в гене COL7A1.

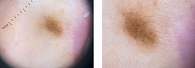

В 2020 г. на коже над левой губой отмечено коричневое пятно, которое за последние годы медленно увеличилось в размере (рис. 5).

При проведении дерматоскопии выявлена дерматоскопическая картина ретикулярно-глобулярной модели строения БЭ-невуса. Отмечаются пигментированные волосяные фолликулы (рис. 6).

Динамика и исходы. Наблюдение в течение последних пяти лет за БЭ-невусом не выявило никаких изменений.

Клинический случай 4

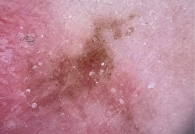

Мальчик 6 лет. Наблюдается в отделении дерматологии и аллергологии НМИЦ здоровья детей с 2019 г. с диагнозом «врожденный буллезный эпидермолиз, дистрофическая форма (выявлен патогенный нуклеотидный вариант chr3:48618704 G > A в гетерозиготном состоянии и патогенный нуклеотидный вариант chr3:48612806 C > T в гетерозиготном состоянии в гене COL7A1)». Первые проявления заболевания отметили уже в родильном доме. Последние два года отмечали появление нехарактерных для ВБЭ пятен на коже нижней трети живота в области ношения подгузника и трения нижнего белья – в месте, где наиболее часто появляются пузырные и эрозивные элементы (рис. 7).

Дерматоскопическая картина представлена мультикомпонентным, асимметричным строением БЭ-невуса, при котором отмечается наличие пигментной сети, точек и глобул по периферии образования, а также неравномерно окрашенных кольцевидных структур; виден периферический рост невуса и участки с негативной сетью; отмечается наличие единичных милиумоподобных кист вне невуса (рис. 8).

Динамика и исходы. Наблюдение в течение шести месяцев выявило медленный периферический рост БЭ-невуса, других изменений не отмечено.

Обсуждение

БЭ-невусы были описаны в литературе немногим более чем у 20 пациентов [6, 7]. Большинство из БЭ-невусов появляются в течение первого десятилетия и чаще встречаются при рецессивно наследуемых формах ВБЭ. БЭ-невусы являются приобретенными, доброкачественными и быстрорастущими, они представляют собой крупные, асимметричные, часто неравномерно пигментированные меланоцитарные поражения. Обычно БЭ-невусы возникают на местах, где ранее отмечались рецидивирующие пузыри или эрозии. Такие невусы нередко дают начало небольшим сателлитным невусам, окружающим первичный невус, и, таким образом, часто могут быть схожими по клиническим признакам с меланомой [8]. Важным диагностическим критерием является проведение регулярной скрининговой дерматоскопии. Одной из постоянных дерматоскопических находок у наблюдаемых нами пациентов является негативная сеть. Следует отметить, что в дерматоскопии негативная сеть является специфичной для меланомы в 95% случаев, однако может также встречаться при невусах Шпица, врожденных невусах [9] и, как показывают результаты представленного наблюдения, при ВБЭ-невусах.

Рекомендации по лечению БЭ-невусов на сегодняшний день четко не определены. Эпизодов их злокачественной трансформации не зарегистрировано, но это может быть связано с небольшим количеством описанных случаев в литературе [10]. Отсутствие такой тенденции можно объяснить тем, что в развитии меланомы важную роль играет ультрафиолетовое излучение, которое способствует повреждению ДНК клеток кожи, влекущему за собой мутации и дальнейшее развитие злокачественного процесса. Поэтому, как и любым пациентам, детям с ВБЭ чрезмерное воздействие солнечного света противопоказано.

Заключение

До сих пор не было описано ни одного случая эволюции БЭ-невусов в злокачественную опухоль, но исследований по изучению БЭ-невусов недостаточно для того, чтобы полностью исключить вероятность их перерождения в меланому.

Принимая во внимание все особенности БЭ-невусов, их можно считать исключением среди меланоцитарных поражений. Поэтому врач, проводящий дерматоскопию новообразований у пациента с БЭ-невусом, не знающий особенностей течения этого заболевания, может установить неверный диагноз – «мелонома» и назначить соответствующее лечение, которое станет причиной ускоренно-негативного развития заболевания у пациентов с уже имеющимся тяжелым течением БЭ-невуса. Таким образом, важным моментом диагностики и скрининга выступает дерматоскопия, которую у детей с ВБЭ при наличии любых невоидных образований должен проводить опытный специалист-дерматолог не реже двух раз в год.

Информированное согласие. От матерей пациентов получено письменное информированное добровольное согласие на публикацию изображений в медицинском журнале, включая его электронную версию. Источник финансирования отсутствует.

Раскрытие интересов. Р.В. Епишев – получение исследовательских грантов от фармацевтических компаний Eli Lilly, Novartis, AbbVie, Amryt Pharma, Jansen, Pfizer, Celgene; Л.А. Опрятин – получение исследовательских грантов от фармацевтических компаний Eli Lilly, Sanofi, Jansen, Biocad.

R.V. Epishev, PhD, L.A. Opryatin, PhD, S.N. Murashkina

National Medical Research Center for Children's Health, Moscow

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Contact person: Roman V. Epishev, drepishev@gmail.com

Epidermolysis bullosa (EB) is a group of rare hereditary diseases characterized by the formation of defects of the skin and mucous membranes due to changes in genes leading to disruption of intercellular connections in the epidermis or epidermal-dermal junction, resulting in the formation of blisters on the skin and / or mucous membranes even with minor trauma or spontaneously. Patients with any form of EB may develop benign and malignant neoplasms. The risk of such conditions increases in places where erosive and ulcerative lesions appear and increases significantly in severe forms of the disease. Benign formations include milia, cicatricial changes and pigmented nevi of congenital epidermolysis bullosa also called nevi of epidermolysis bullosa (EB nevi). In this article, we will consider various clinical examples of EB nevi in children with EB, as well as the features of their formation, structure and dermatoscopic features.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.