Практический опыт интравитреального введения бролуцизумаба при диабетическом макулярном отеке

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

Актуальность

Диабетический макулярный отек (ДМО) – основная причина потери зрения у пациентов с сахарным диабетом (СД), опасное для зрения осложнение диабетической ретинопатии и наиболее распространенная причина потери зрения среди взрослого трудоспособного населения [1]. С учетом возрастающей распространенности СД в мире ДМО является серьезной медицинской и социально-экономической проблемой.

Несмотря на достижения в лечении пациентов с ДМО, выбор тактики их ведения остается сложной задачей и требует индивидуального подхода [1].

Препаратами первого выбора в лечении пациентов с ДМО считаются антиангиогенные препараты [2]. Однако данные зарубежных исследований применения анти-VEGF-препаратов при ДМО не всегда соответствуют результатам реальной клинической практики.

Существует множество способов доставки лекарственного средства к структурам заднего сегмента глаза. Тем не менее чаще всего в современной офтальмологии используется интравитреальное введение. Это основной способ введения препаратов при ДМО. Однако не решен вопрос частых ежемесячных инъекций, которые приводят к внутриглазному воспалению, а отсутствие регулярного введения – к резистентности отека.

В России зарегистрировано много анти-VEGF-препаратов. Они различаются молекулярным строением, относительным количеством молекул на инъекцию, клинической дозировкой, кратностью введения. В отсутствие достижения целей применения, в частности повышения остроты зрения, снижения количества интравитреальных инъекций (ИВИ), купирования резистентных макулярных отеков, лекарственные препараты проходят процедуру усовершенствования.

В зарубежных исследованиях анти-VEGF-препаратов продемонстрированы благоприятные результаты у подавляющего большинства пациентов, а также успешное увеличение интервала между инъекциями, что позволяет врачам-офтальмологам делать выбор в пользу определенного препарата [3–5]. Между тем в реальной клинической практике пациенты с СД требуют особого внимания и индивидуального подхода в аспекте выбора режима антиангиогенной терапии. Дело в том, что на фоне СД отмечаются другие соматические заболевания, нередко требующие стационарного лечения. Пациенты же не всегда имеют возможность своевременно получить лечение. Именно поэтому выбор более эффективного препарата и возможность перехода на увеличенный интервал его введения приоритетны для них.

В нашем исследовании изучалась возможность перехода на более длительный интервал между ИВИ препарата бролуцизумаб у пациентов с ДМО.

Бролуцизумаб – одноцепочечный вариабельный фрагмент (scFv) гуманизированного антитела, предназначенный для ингибирования VEGF-A и разработанный для применения в офтальмологии [6]. К основным преимуществам препарата относится более низкая молекулярная масса по сравнению с другими ингибиторами VEGF – около 26 кДа. Низкая молекулярная масса бролуцизумаба обеспечивает молярную дозировку примерно в 12 раз выше, чем у афлиберцепта, и в 22 раза выше, чем у ранибизумаба. Таким образом, клинические дозы бролуцизумаба до 6 мг могут быть введены в виде однократной ИВИ объемом 0,05 мл. При ДМО бролуцизумаб вводится один раз в шесть недель [6, 7]. То есть бролуцизумаб, интервал между инъекциями которого составляет шесть недель, имеет преимущество перед другими анти-VEGF-агентами, вводимыми один раз в четыре недели. Однако важно понимать, будут ли отличаться данные у «наивных» пациентов и пациентов, получавших лечение другими препаратами.

В клинических рекомендациях «Сахарный диабет: ретинопатия диабетическая, макулярный отек диабетический», опубликованных в 2023 г., бролуцизумаб включен в перечень препаратов, используемых для лечения пациентов с ДМО.

Цель – оценить функциональные показатели и интервалы между ИВИ препарата бролуцизумаб у пациентов с ДМО через год после загрузки.

Материал и методы

Проспективное исследование проводилось на базе кафедры офтальмологии и оптометрии ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского». В него было включено 64 пациента с СД 2-го типа, разными стадиями диабетической ретинопатии и ДМО.

Пациенты были разделены на две группы в зависимости от ранее проведенного лечения по поводу ДМО. В первую группу вошел 41 пациент (девять мужчин, 32 женщины; 41 глаз), ранее не получавший лечения. Средний возраст пациентов этой группы составил 62,18 ± 8,3 года, средняя максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) – 0,5 ± 0,23, центральная толщина сетчатки (ЦТС) – 349 ± 85 мкм, макулярный объем (МО) – 9,91 ± 1,2 мм3. Вторую группу представляли 23 пациента (семь мужчин, 16 женщин; 23 глаза), которые ранее получали другие антиангиогенные препараты, но у которых на фоне проведенного лечения сохранялась активность заболевания. Средний возраст этих пациентов составил 63 ± 7,8 года, средняя МКОЗ – 0,4 ± 0,2, ЦТС – 354,6 ± 147 мкм, МО – 9,4 ± 1,4 мм3.

Следует отметить, что стаж СД был сопоставим в обеих группах, но длительность установленного диагноза ДМО у пациентов второй группы была больше – 2 ± 1,6 года.

Пациенты второй группы ранее получали другие антиангиогенные препараты: одному пациенту за год до начала настоящего исследования назначали ранибизумаб, 12 пациентов получали афлиберцепт (девяти из них последняя инъекция была сделана год назад, трем – три года назад), семь пациентов помимо загрузочной дозы афлиберцепта получали инъекцию препарата Озурдекс (пяти из них последняя инъекция выполнена год назад, двум – два года назад).

Всем пациентам был проведен полный комплекс необходимого офтальмологического исследования, включавший визометрию с максимальной коррекцией по таблицам Головина – Сивцева, биомикроофтальмоскопию, тонометрию с помощью пневмотонометра (Topcon СТ-800), оптическую когерентную томографию (ОКТ) сетчатки (DRI OCT Triton РЗН). С помощью ОКТ были получены показатели ЦТС и МО.

Пациентам обеих групп (n = 64) выполнялись ИВИ препарата бролуцизумаб 0,05 мл (0,5 мг). Каждый пациент получил по пять инъекций с шестинедельным интервалом, то есть все пациенты получили загрузочную дозу препарата. Таким образом, всего выполнено 320 загрузочных инъекций. Все инъекции вводились в стерильных условиях операционной по стандартной методике. В период наблюдения пациенты получили разное количество инъекций в зависимости от активности заболевания.

При статистической обработке данных использовали табличный процессор Microsoft Excel для Mac. Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение. Статистическую значимость оценивали на основании t-критерия Вилкоксона. При проверке статистических гипотез пороговый уровень значимости (р) считался равным 0,05.

Результаты

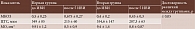

По результатам проведения загрузочной дозы выявлено, что у пациентов первой группы после выполнения пяти ИВИ статистически значимо увеличился показатель МКОЗ, а также статистически значимо снизились значения ЦТС и МО (табл. 1). Таким образом, у пациентов первой группы показатель МКОЗ увеличился на 48% от исходного, показатели ЦТС и МО уменьшились на 38 и 19% соответственно, что свидетельствует об анатомическом и функциональном улучшении.

У пациентов второй группы не зафиксировано статистически значимых изменений показателей МКОЗ и МО, но обнаружено статистически значимое снижение показателя ЦТС на 41% от исходного. В то же время показатель МО оставался на прежнем уровне.

Период наблюдения за пациентами составил 84 недели – с июля 2022 г. по февраль 2024 г. После проведения полной загрузочной дозы пациенты обеих групп были приглашены на контрольный осмотр.

В зарубежных исследованиях препарата бролуцизумаб (KESTREL и KITE) после выполнения загрузочной дозы пациентов приглашали на прием через четыре недели, однако ИВИ выполнялись через 12 недель (при наличии активности заболевания – через восемь недель), то есть количество посещений врача в данных исследованиях не уменьшалось. В реальной клинической практике у пациентов с СД возникают сложности с регулярным посещением врача, поэтому мы решили оценить возможность увеличения интервала между ИВИ. В настоящем исследовании пациентов перевели на режим «лечить и увеличивать интервал» (treat and extend, T&E). Пациентов приглашали на осмотр через восемь недель после последней инъекции. Оценивали анатомические и функциональные показатели. На том же визите выполнялась ИВИ препарата.

У 25 (61%) пациентов первой группы не выявлена активность заболевания на первом визите после проведения загрузочной дозы, МКОЗ оставалась стабильной, показатели ЦТС и МО не были статистически значимо изменены. Соответственно интервал между ИВИ увеличили. Эти пациенты были приглашены на следующий визит через десять недель, но на инъекцию через 12 недель пригласили лишь 21 пациента. Четырех пациентов, у которых была выявлена активность заболевания, снова перевели на режим инъекций каждые восемь недель. На осмотре через 12 недель восемь пациентов перевели на режим каждые восемь недель. Из 13 пациентов, приглашенных на визит через 16 недель, лишь у четырех пациентов отсутствовала активность заболевания.

У 16 (39%) пациентов была выявлена активность ДМО, они сразу были переведены на режим ИВИ один раз в восемь недель.

Таким образом, лишь 10% пациентов первой группы достигли самого большого интервала между инъекциями.

У 10 (43%) пациентов второй группы была выявлена активность заболевания. Им выполнялись повторные ИВИ каждые восемь недель в течение всего периода наблюдения. При оценке показателей МКОЗ, ЦТС и МО статистически значимых изменений не зарегистрировано.

13 (57%) пациентов второй группы пригласили для выполнения повторной инъекции на десятой неделе. Далее двух пациентов снова перевели на режим восьминедельного интервала. 11 пациентов были приглашены на следующую инъекцию на 12-й неделе, однако на этом сроке у них отмечалась активность ДМО. В результате все пациенты были переведены на восьминедельный интервал. Таким образом, максимального 12-недельного интервала между инъекциями достигли 48% пациентов второй группы.

Следует учитывать, что менее половины пациентов второй группы изначально не смогли увеличить интервал между инъекциями, что может указывать на резистентность ДМО к лечению.

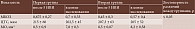

При оценке изменений показателей МКОЗ, ЦТС и МО в конце наблюдения в обеих группах были обнаружены изменения, хотя и статистически незначимые (табл. 2). Кроме того, изменения во второй группе были менее значительными.

Обсуждение

Результаты исследования, проведенного в условиях обычной клинической практики, продемонстрировали клиническую эффективность и безопасность бролуцизумаба при ДМО (подтвердились результаты зарубежных исследований препарата). В ходе исследования также была изучена возможность перехода на более длительный режим введения.

В исследованиях KESTREL и KITE изучали эффективность и безопасность применения бролуцизумаба при ДМО. Согласно результатам исследования KESTREL, у 32,9% пациентов, получавших бролуцизумаб 6 мг, сохранялся 12-недельный интервал между ИВИ вплоть до 100-й недели сразу после фазы загрузки. В исследовании KITE в целом у 47,5% пациентов, получавших бролуцизумаб 6 мг, на 100-й неделе лечения интервал между ИВИ препарата составил ≥ 12 недель, в частности у 24,8% пациентов – 16 недель.

В нашем исследовании лишь 10% пациентов, которые ранее не получали другого лечения по поводу ДМО, смогли достичь максимального интервала между ИВИ в 16 недель. Во второй группе лишь 48% пациентов достигли максимального интервала между инъекциями в 12 недель.

Вероятно, результаты во второй группе объясняются тем, что пациенты ранее получали другое лечение. Тогда следует учитывать различное строение молекул анти-VEGF-препаратов. Например, схожесть в строении молекул ранибизумаба и бролуцизумаба дает основание говорить об их одинаковом влиянии на анатомические и функциональные показатели при лечении ДМО.

В современной офтальмологии продолжается изучение новых способов доставки лекарственных веществ, а также создание новых препаратов с более гибким режимом введения.

В режиме T&E после проведения загрузочной дозы препарата происходит увеличение интервала между последующими ИВИ в отсутствие признаков активности заболевания [8]. В настоящее время T&E признан наиболее предпочтительным режимом интравитреального введения препаратов. Пациентам индивидуально поэтапно увеличивают интервал между ИВИ в зависимости от активности заболевания. При наличии активности заболевания интервал сокращают. T&E позволяет сохранить анатомические и функциональные показатели, достигнутые при введении загрузочной дозы. При этом снижается частота ИВИ и визитов к врачу [9].

Пациентам с ДМО препарат бролуцизумаб вводят пять раз с шестинедельным интервалом. Впоследствии предусматривается переход на режим T&E в зависимости от активности заболевания. В отсутствие признаков активности ДМО бролуцизумаб вводят каждые 12 недель (три месяца), при наличии таких признаков – каждые восемь недель (два месяца).

Заключение

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что пациенты, ранее получавшие другое лечение по поводу ДМО, нуждаются в повторных инъекциях бролуцизумаба чаще, чем пациенты, впервые получившие анти-VEGF-терапию. Данные нашего исследования подтверждают необходимость дальнейшего изучения пациентов с активностью заболевания на фоне лечения ДМО другими антиангиогенными препаратами.

Вероятно, изначальное применение препарата бролуцизумаб с полным подавлением активности заболевания эффективнее (в нашем исследовании в первой группе показатель МКОЗ увеличился на 48% от исходного, показатели ЦТС и МО уменьшились на 38 и 19% соответственно, что свидетельствует об анатомическом и функциональном улучшении), чем перевод пациента на препарат из-за резистентности к другой терапии (во второй группе не зафиксировано статистически значимых изменений показателей МКОЗ и МО).

Индивидуальный подход к ведению пациентов с ДМО, предусматривающий контроль активности процесса на основании анатомических и функциональных показателей, с возможностью удлинения интервалов между инъекциями в каждом конкретном клиническом случае должен стать определяющим при разработке алгоритма лечения.

Авторы не имеют финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах и заявляют об отсутствии конфликта интересов.

R.N. Amirkulieva, E.N. Khomyakova, PhD, I.A. Loskutov, PhD, M.B. Agammedov, PhD

M.F. Vladimirsky Moscow Regional Scientific Research Institute

Contact person: Regina N. Amirkulieva, regina-amirkulieva@yandex.ru

A study of the functional parameters and administration intervals between intravitreal injections of brolucizumab in patients with diabetic macular edema one year after loading demonstrated the clinical efficacy and safety of the drug and confirmed the possibility of switching to a longer regimen of its administration.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.