Оценка качества жизни и удовлетворенности лечением у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и морбидным ожирением, получавших различные схемы инсулинотерапии

- Аннотация

- Статья

- Ссылки

- English

В 24-недельное проспективное рандомизированное клиническое исследование было включено 140 пациентов с СД 2 типа и МО. Пациенты были разделены на четыре группы лечения. Первая группа получала базис-болюсную инсулинотерапию в комбинации с метформином, вторая – прандиальный инсулин в комбинации с метформином, третья – базальный инсулин в комбинации с ингибитором натрий-глюкозного котранспортера 2 (НГЛТ-2) эмпаглифлозином и метформином, четвертая – прандиальный инсулин в комбинации с эмпаглифлозином и метформином.

Исходно и через 24 недели оценивали уровень гликированного гемоглобина, антропометрические показатели, частоту гипогликемий, удовлетворенность лечением по DTSQ и качество жизни по опроснику ADDQoL-19.

У пациентов с СД 2 типа и МО степень удовлетворенности проводимым лечением увеличивалась по мере снижения суточных доз инсулина (r = -0,3, p < 0,01), массы тела (r = -0,4, p < 0,01) и количества ежедневных инъекций (r = -0,3, p < 0,01). Применение ингибитора НГЛТ-2 с базальным/прандиальным инсулином и метформином ассоциировалось с повышением не только удовлетворенности лечением, но и качества жизни.

В 24-недельное проспективное рандомизированное клиническое исследование было включено 140 пациентов с СД 2 типа и МО. Пациенты были разделены на четыре группы лечения. Первая группа получала базис-болюсную инсулинотерапию в комбинации с метформином, вторая – прандиальный инсулин в комбинации с метформином, третья – базальный инсулин в комбинации с ингибитором натрий-глюкозного котранспортера 2 (НГЛТ-2) эмпаглифлозином и метформином, четвертая – прандиальный инсулин в комбинации с эмпаглифлозином и метформином.

Исходно и через 24 недели оценивали уровень гликированного гемоглобина, антропометрические показатели, частоту гипогликемий, удовлетворенность лечением по DTSQ и качество жизни по опроснику ADDQoL-19.

У пациентов с СД 2 типа и МО степень удовлетворенности проводимым лечением увеличивалась по мере снижения суточных доз инсулина (r = -0,3, p < 0,01), массы тела (r = -0,4, p < 0,01) и количества ежедневных инъекций (r = -0,3, p < 0,01). Применение ингибитора НГЛТ-2 с базальным/прандиальным инсулином и метформином ассоциировалось с повышением не только удовлетворенности лечением, но и качества жизни.

Введение

Сахарный диабет (СД) 2 типа – хроническое заболевание, масштабы распространения которого сопоставимы с эпидемией. В настоящее время в мире СД 2 типа страдают около 463 млн человек, при этом заболеваемость продолжает неуклонно расти [1].

Целью лечения СД 2 типа является предотвращение возникновения и прогрессирования микро- и макрососудистых осложнений, а также достижение качества и продолжительности жизни как у лиц без нарушений углеводного обмена [2].

В ряде рандомизированных клинических исследований для предотвращения развития поздних осложнений сахарного диабета доказана важность достижения гликемического контроля [3–5].

В реальной клинической практике эффективность лечения больных СД 2 типа, как правило, определяется по физическому состоянию здоровья, в том числе по динамике гликемического контроля и поздних осложнений заболевания. Однако с позиции долгосрочной компенсации хронического заболевания не менее важными показателями эффективности терапии являются удовлетворенность лечением и качество жизни (КЖ) [2, 6, 7].

Сахарный диабет оказывает отрицательное воздействие на качество жизни, затрагивая многие ее аспекты, включая психосоциальные. Это связано с необходимостью модификации образа жизни, периодами декомпенсации углеводного обмена, развитием и прогрессированием осложнений заболевания, повышенным риском инвалидизации [6–8]. Более низкое КЖ отмечается у пациентов, получающих более сложные схемы лечения, имеющих осложнения СД, коморбидные заболевания [9]. Согласно результатам исследования S.N. Slagter и соавт., КЖ у лиц с СД 2 типа и морбидным ожирением (МО) существенно ниже, чем у пациентов с СД 2 типа и менее выраженной степенью ожирения [10].

За последние десять лет опубликовано немало работ, посвященных оценке КЖ у пациентов с СД 2 типа и МО после бариатрических операций. Однако исследований степени удовлетворенности лечением и качества жизни у пациентов с СД 2 типа и МО, получавших разные схемы инсулинотерапии, пока не проводилось.

Цель исследования

В настоящем исследовании оценивались качество жизни и удовлетворенность лечением у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и морбидным ожирением, получавших разные схемы инсулинотерапии.

Материал и методы

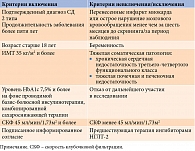

В проспективное рандомизированное открытое 24-недельное клиническое исследование были включены 174 пациента, из них 140 полностью завершили протокол исследования и были включены в последующий анализ результатов. Критерии включения и невключения в исследование представлены в табл. 1. Для рандомизации пациентов применялся блочный метод с использованием таблицы случайных чисел. Участники исследования были разделены на четыре группы лечения. Первая группа (n = 40) получала инсулинотерапию в базис-болюсном режиме и метформин (ББИТ + М), вторая (n = 40) – инсулин ультракороткого действия в режиме множественных прандиальных инъекций и метформин (ПИ + М), третья (n = 30) – базальный инсулин в комбинации с метформином и ингибитором натрий-глюкозного котранспортера 2 (НГЛТ-2) эмпаглифлозином в дозе 25 мг/сут (БИ + М + Э), четвертая (n = 30) – инсулин ультракороткого действия в режиме множественных прандиальных инъекций в сочетании с метформином и эмпаглифлозином (ПИ + М + Э).

Эффективность проводимой терапии оценивалась по уровню гликированного гемоглобина (HbA1c), безопасность – по количеству эпизодов гипогликемий через шесть месяцев (24 недели) наблюдения. Кроме того, анализировались суточные дозы инсулина, количество инъекций инсулина, масса тела исходно и через шесть месяцев лечения.

Исходно и через 24 недели лечения также изучали КЖ и удовлетворенность пациентов проводимым лечением. Для оценки КЖ применялась русскоязычная версия валидизированного опросника ADDQoL-19 (Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life – 19), удовлетворенности пациентов лечением – DTSQ (Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire). На использование в исследовании русскоязычных версий опросников ADDQoL-19 и DTSQ было получено согласие С. Bradley, заключено лицензионное соглашение от 26.09.2016 № СВ 620.

Первые два вопроса опросника ADDQoL-19 носят общий характер. Первый вопрос касается оценки КЖ пациента в целом в настоящий момент времени. Второй вопрос позволяет установить, каким образом сахарный диабет влияет на КЖ больного. Для изучения влияния СД на различные аспекты КЖ предусмотрены 19 доменов. Сначала в баллах рассчитывается взвешенное влияние каждого домена на КЖ, далее – средневзвешенный балл КЖ.

DTSQ включает восемь вопросов, шесть из которых направлены на оценку удовлетворенности лечением за последние несколько недель. Результат также представляется в баллах – от нуля (отрицательный ответ, очень неудовлетворен) до шести (положительный ответ, очень удовлетворен). Максимальное количество баллов – 36. Второй и третий вопросы нацелены на определение частоты восприятия пациентом гипер- и гипогликемий, при этом ноль баллов свидетельствует о том, что таковых не было ни разу, шесть баллов – отмечались подавляющую часть времени.

В исследование включали пациентов, соответствующих критериям включения и подписавших добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Документ был одобрен локальным этическим комитетом Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Сеченовского университета).

Статистический анализ проведен с помощью пакета статистических программ IBM SPSS Statistics V23. Данные представлены в виде среднего значения и среднеквадратичного отклонения, медианы и интерквартильного размаха. Для выявления различий между тремя и более независимыми группами по количественному признаку применялся тест Краскела – Уоллиса. Множественные сравнения между группами проводились с помощью критерия Данна. Для выявления различий между двумя и более зависимыми группами по количественному признаку применялся критерий Фридмана, между двумя зависимыми группами – критерий Уилкоксона. С целью сравнения качественных признаков использовали критерий χ2. Для анализа связи между различными числовыми переменными применялась ранговая корреляция Спирмена. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты

Общая характеристика участников исследования

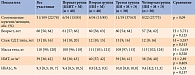

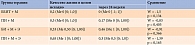

Клиническое исследование завершили 140 пациентов, из них 109 женщин и 31 мужчина. Общая характеристика включенных в исследование представлена в табл. 2.

Исходно пациенты всех групп лечения были сопоставимы по возрасту, полу, продолжительности заболевания, антропометрическим параметрам.

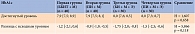

Оценка эффективности и безопасности проводимого лечения

Через 24 недели лечения статистически значимой разницы в достигнутом уровне HbA1c между группами выявлено не было (р = 0,658), что свидетельствовало о потенциальной эффективности каждого из исследуемых режимов инсулинотерапии у пациентов с СД 2 типа и МО в условиях жесткого врачебного контроля (табл. 3).

Через шесть месяцев в первой и второй группах суточные дозы инсулина оказались значимо выше, чем в третьей и четвертой группах – 100 [84; 118] и 62 [48; 86] против 45 [32; 57] и 49 [38; 61] ЕД соответственно (табл. 4). Наибольшее количество инъекций инсулина в сутки также зафиксировано у получавших ББИТ + М и ПИ + М – 5 [5; 6] и 5 [3; 6] соответственно, в то же время у пациентов на терапии БИ + М + Э и ПИ + М + Э данный показатель составил 1 [1; 2] и 3 [3; 4] (см. табл. 4). Кроме того, к концу периода наблюдения в третьей и четвертой группах отмечалась наименьшая частота развития гипогликемических состояний по сравнению с первой и второй группами – 1 [1; 2] и 1 [1; 3] против 4 [1; 4] и 4 [2; 4] случаев в месяц (см. табл. 4).

Наибольшего снижения массы тела через 24 недели лечения достигли пациенты в группах БИ + М + Э и ПИ + М + Э – -5 [-5,5; -2,0] и -4 [-6; -2] кг, в то время как в группах ББИТ + М и ПИ + М наблюдалось увеличение веса на 2 [1; 4] и 3 [-0,75; 5,00] кг соответственно (р = 0,029) (см. табл. 4).

Более детальный анализ показателей гликемического контроля, антропометрических данных, метаболических показателей у пациентов с СД 2 типа и МО, получавших различные схемы инсулинотерапии, представлен в более ранних публикациях.

Оценка качества жизни и удовлетворенности лечением

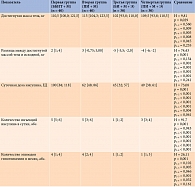

Большинство пациентов, включенных в исследование, исходно оценивали свое качество жизни, не связанное с сахарным диабетом (первый обзорный вопрос по опроснику ADDQoL-19), как хорошее и нейтральное (не плохое, не хорошее). В группе ББИТ + М средний балл по опроснику ADDQoL-19 составил 0,20 ± 0,96 (Ме 0 [0; 1,00]), в группе ПИ + М – 0,34 ± 0,70 (Ме 0 [0; 1,00]), в группе БИ + М + Э – 0,33 ± 0,92 (Ме 0,50 [0; 1,00]), в группе ПИ + М + Э – 0,65 ± 0,86 (Ме 1,00 [0; 1,00]) (Н = 3,703, р = 0,295). Распределение ответов на первый обзорный вопрос представлено на рис. 1. Оценка КЖ различалась среди женщин и мужчин. Так, для женщин был характерен более низкий средний балл по сравнению с мужчинами (р = 0,04). В то же время, согласно результатам корреляционного анализа, оценка пациентами КЖ, не связанного с наличием СД 2 типа, не зависела от возраста, продолжительности заболевания, уровня HbA1c, массы тела, индекса массы тела (ИМТ). Через шесть месяцев исследования оценка пациентами КЖ в целом значимо не изменилась (табл. 5). Статистически значимых различий между разными группами инсулинотерапии по данному показателю также не получено (Н = 4,314, р = 0,229).

При анализе ответов пациентов на второй обзорный вопрос опросника ADDQoL-19, полученных исходно, выявлено, что наличие сахарного диабета существенно ухудшало их качество жизни независимо от схемы терапии. В группе ББИТ + М средний балл при ответе на данный вопрос составил -1,93 ± 0,69 (Ме -2,00 [-2,50; -1,30]), в группе БИ + М + Э – -1,83 ± 0,96 (Ме -2,00 [-2,80; -1,00]), в группе ПИ + М + Э – -1,95 ± 0,83 (Ме -2,00 [-2,75; -1,25]), в группе ПИ + М – -2,00 ± 0,60 (Ме -2,00 [-2,70; -1,25]) (Н = 0,168, р = 0,983). Распределение ответов пациентов на второй обзорный вопрос в разных группах лечения представлено на рис. 2. Через шесть месяцев в группе БИ + М + Э отмечено статистически значимое увеличение среднего балла по отношению к исходному – -1,08 ± 0,93 (Ме -1,00 [-2,00; -0,25]) по сравнению с другими группами лечения. Так, в группе ББИТ + М средний балл при ответе на второй вопрос составил -1,80 ± 0,95 (Ме -2,00 [-2,60; -1,75]), в группе ПИ + М + Э – -1,95 ± 0,94 (Ме -2,00 [-2,75; -2,00]), в группе ПИ + М – -1,78 ± 0,99 (Ме -2,00 [-3,00; -1,00]) (Н = 12,78, р = 0,005, р1–2 = 0,862, р1–3 = 0,015, р1–4 = 0,956, р2–3 = 0,037, р2–4 = 0,891, р3–4 = 0,041). Таким образом, у пациентов, переведенных на терапию базальным инсулином в сочетании с метформином и эмпаглифлозином, через 24 недели КЖ, связанное с наличием СД 2 типа, улучшилось.

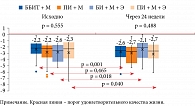

Для более детальной оценки КЖ был рассчитан средневзвешенный балл, который может варьироваться от минус девяти (крайне плохое КЖ) до трех (отличное КЖ). Полученные данные подтвердили отрицательное влияние СД 2 типа на КЖ всех пациентов. Исходно в первой группе среднее значение КЖ составило -2,35 ± 1,35 балла (Ме -2,18 [-3,61; -1,49]; мин -5,95; макс -0,21), во второй группе – -2,88 ± 1,87 (Ме -2,21 [-3,63; -1,79]; мин -6,74; макс -0,32), в третьей группе – -2,83 ± 1,42 (Ме -2,63 [-4,31; -1,73]; мин -5,31; макс -0,27), в четвертой группе – -2,91 ± 2,02 балла (Ме -2,32 [-3,77; -1,29]; мин -7,40; макс -0,16). К окончанию периода наблюдения в первой и четвертой группах статистически значимо уменьшился средневзвешенный балл КЖ, то есть отрицательная динамика по сравнению с исходными параметрами. Если исходно в первой группе рассматриваемый показатель достигал -2,35 ± 1,35 балла (Ме -2,18 [-3,06; -1,49]), то через 24 недели лечения – -2,82 ± 1,30 балла (Ме -2,58 [-3,61; -1,84]) (W = -4,295, р = 0,001). В четвертой группе исходно он составлял -2,95 ± 2,02 балла (Ме -2,31 [-3,78; -1,28]), через 24 недели – -3,14 ± 2,17 балла (Ме -2,68 [-3,80; -1,68]) (W = -2,055, р = 0,040). В третьей группе отмечалось статистически значимое увеличение средневзвешенного балла КЖ к окончанию периода наблюдения относительно исходного – -2,83 ± 1,40 (Ме -2,63 [-4,31; -1,76]) против -2,42 ± 1,60 (Ме -2,13 [-3,71; -1,01]) (W = -2,373, р = 0,018). Кроме того, согласно результатам корреляционного анализа, в данной группе выявлена положительная связь между средневзвешенным баллом КЖ через шесть месяцев и ∆HbA1c через шесть месяцев (r = 0,530, p = 0,008) и отрицательная связь между средневзвешенным баллом КЖ через шесть месяцев и исходным уровнем HbA1c (r = -0,482, p = 0,017). Во второй группе средневзвешенный балл КЖ значимо не изменился от исходного и оставался низким в течение всего периода наблюдения – -2,84 ± 1,86 (Ме -2,21 [-3,63; -1,79]) против -2,99 ± 1,45 (Ме -2,73 [-4,56; -2,05]) (W = -0,730, р = 0,465).

Средневзвешенный балл КЖ у больных СД 2 типа с МО вне зависимости от используемых режимов инсулинотерапии как исходно, так и через 24 недели лечения оставался низким и статистически значимо не различался между группами (Нисх. = 2,086, р = 0,555, Нчерез 24 нед. = 2,432, р = 0,488). Динамика средневзвешенного балла КЖ в исследуемых группах представлена на рис. 3.

При обработке ответов на вопросы опросника ADDQoL-19 исходно у всех пациентов с СД 2 типа и МО установлено снижение КЖ по всем 19 доменам, однако в наибольшей степени по таким, как досуг (1-й домен), отпуск (4-й), отношения с родными (6-й), внешность (10-й), тревога о будущем (14-й), материальное положение (15-й), зависимость от других (17-й), возможность выбирать что и когда есть и пить (18-й и 19-й) (рис. 4–7). Через шесть месяцев в первой группе отмечалось снижение КЖ практически по всем доменам, но более значимо по доменам «досуг», «профессиональная деятельность», «поездки», «отпуск», «уверенность в себе» (см. рис. 4). У пациентов третьей группы через 24 недели лечения отмечено улучшение КЖ по подавляющему большинству доменов (см. рис. 6).

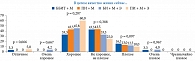

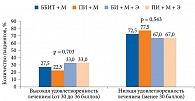

Помимо КЖ была оценена степень удовлетворенности проводимым лечением. При анализе исходных данных, полученных с помощью DTSQ, лишь треть пациентов каждой группы была удовлетворена назначенной терапией (от 30 до 36 баллов) (рис. 8). Оценка удовлетворенности проводимым лечением во всех четырех группах исходно и через 24 недели представлена в табл. 6.

Полученные результаты свидетельствовали о низкой удовлетворенности лечением во всех исследуемых группах. Через 24 недели в группах БИ + М + Э (W = -3,64, р = 0,001), ПИ + М + Э (W = -2,645, р = 0,008) и ПИ + М (W = -2,866, р = 0,004) отмечено статистически значимое увеличение степени удовлетворенности проводимым лечением, в то время как в группе ББИТ + М (W = -0,261, р = 0,794) она осталась низкой. К окончанию периода наблюдения в группе БИ + М + Э количество пациентов, удовлетворенных лечением (30–36 баллов), увеличилось на 30% (9 человек) (р = 0,012), в то время как во второй группе – на 5% (2) (р = 0,687), в четвертой группе – на 7% (3) (р = 0,689). В группе ББИТ + М, наоборот, зафиксировано снижение доли пациентов с приемлемым значением суммарного балла, отражающего удовлетворенность проводимым лечением, на 15% (6) (р = 0,046). Изменение распределения пациентов в зависимости от степени удовлетворенности проводимым лечением представлено на рис. 9. Через 24 недели суммарный балл удовлетворенности проводимым лечением статистически значимо различался между группами (Н = 27,63, р = 0,001). Так, наибольшей она была у получавших БИ + М + Э, наименьшей – у пациентов на терапии ББИТ + М. Различие показателей между группами было следующим: р1–2 = 0,04, р1–3 = 0,001, р1–4 = 0,001, р2–3 = 0,006, р2–4 = 0,566, р3–4 = 0,048.

Согласно результатам корреляционного анализа, у пациентов с СД 2 типа и МО имела место обратная связь между удовлетворенностью лечением и суточной дозой инсулина (r = -0,313, p = 0,001, n = 140), количеством инъекций инсулина в сутки (r = -0,365, p = 0,001, n = 140), изменением массы тела на фоне лечения (r = -0,342, p = 0,001, n = 140). Степень удовлетворенности проводимым лечением увеличивалась по мере снижения суточных доз инсулина, массы тела, уменьшения количества ежедневных инъекций.

Оценка в динамике составляющих DTSQ в группах ББИТ + М и ПИ + М показала снижение частоты восприятия гипергликемий через 24 недели лечения (W = -3,048, p = 0,002 и W = -4,662, p = 0,000 соответственно). В группе БИ + М + Э по окончании периода исследования отмечено снижение частоты восприятия как гипергликемий, так и гипогликемий. Через 24 недели пациенты третьей и четвертой групп достаточно высоко оценили разные показатели удовлетворенности лечением по DTSQ в отличие от пациентов первой группы (рис. 10–13).

Кроме того, согласно результатам корреляционного анализа, по окончании наблюдения в третьей группе установлена обратная связь между удовлетворенностью лечением и массой тела (r = -0,477, р = 0,008), а также между уровнем HbA1c (r = -0,303, р = 0,012), в четвертой группе – между удовлетворенностью лечением и уровнем HbA1c, а также массой тела (r = -0,384, р = 0,036 и r = -0,383, р = 0,046 соответственно).

Таким образом, у пациентов с СД 2 типа и МО, получавших эмпаглифлозин в комбинации как с базальным, так и с прандиальным инсулином, на фоне снижения массы тела и уровня HbA1c увеличилась степень удовлетворенности проводимым лечением.

Обсуждение результатов

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что пациенты с СД 2 типа и МО оценивают КЖ, связанное с наличием хронического заболевания, как низкое, причем КЖ в целом, не связанное с наличием СД 2 типа, – как нейтральное или хорошее. Более низкий балл КЖ отмечен у женщин.

Результаты нашего исследования сопоставимы с данными литературы [11–13]. Так, в исследовании A. Pichon-Riviere и соавт. у пациентов с СД 2 типа и ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2), находившихся на инсулинотерапии, КЖ в целом оказалось достаточно высоким (средний балл при ответе на первый обзорный вопрос опросника ADDQoL – 0,98 ± 0,89). Однако качество жизни, связанное с СД 2 типа, оставалось низким: средний балл при ответе на второй обзорный вопрос – -1,49 ± 0,90, средневзвешенный балл КЖ – -1,77 ± 1,58 [12]. Более низкое КЖ, не связанное с СД 2 типа, в нашем исследовании можно объяснить особенностью выборки. В исследование включали пациентов с морбидным ожирением и более высокой частотой коморбидных заболеваний, способных повлиять на качество жизни в целом, таких как артериальная гипертензия, дислипидемия, синдром обструктивного апноэ во сне, остеоартроз.

В группе пациентов с СД 2 типа и МО терапия базальным инсулином в комбинации с метформином и эмпаглифлозином не только не уступала по эффективности базис-болюсному режиму инсулинотерапии в сочетании с метформином, но и приводила к увеличению средневзвешенного балла КЖ, оцениваемого по опроснику ADDQoL-19. При этом отмечалось улучшение КЖ по ряду доменов. В данной группе терапии была выявлена связь между КЖ и гликемическим контролем. В частности, с улучшением КЖ (увеличением средневзвешенного балла) ассоциировалось более выраженное снижение уровня HbA1c. Данные литературы о связи между гликемическим контролем и КЖ у пациентов с СД 2 типа противоречивы. В одних исследованиях показано, что улучшение гликемического контроля приводит к улучшению КЖ [9, 14], в других – такая связь не обнаружена [11, 15, 16]. Согласно результатам эпидемиологического исследования PANORAMA, проведенного в Испании, пациенты с более плохим метаболическим контролем, частыми эпизодами гипогликемий и более сложными схемами лечения имели более низкое КЖ [9].

В нашем исследовании наиболее выраженное отрицательное влияние СД 2 типа наблюдалось по таким доменам КЖ, как возможность выбирать что и когда есть и пить, беспокойство о будущем, зависимость от других лиц, что согласуется с выводами других исследователей [11, 17, 18]. По данным M.M. Collins и соавт., наличие СД 2 типа у пациентов моложе 65 лет оказывало выраженное отрицательное влияние на домен «беспокойство о будущем» [17]. Согласно результатам нашего исследования, в группе пациентов с СД 2 типа и МО моложе 65 лет помимо влияния заболевания на домен «беспокойство о будущем» наблюдалось достаточно выраженное влияние на домены «отпуск» и «досуг».

Среди пациентов с СД 2 типа и МО, получавших интенсифицированную инсулинотерапию, удовлетворенность проводимым лечением оставалась низкой (низкий средний суммарный балл по DTSQ), несмотря на применение аналогов инсулина пролонгированного и ультракороткого действия с более безопасным профилем действия. Полученные нами данные отличаются от результатов российского эпидемиологического исследования ФОРСАЙТ-СД2. В указанное исследование были включены пациенты со средним ИМТ 30,8 кг/м2, только 8% имели МО. Все они получали различные варианты сахароснижающей терапии, 26% из них – интенсифицированную инсулинотерапию. В ходе исследования была продемонстрирована достаточно высокая степень удовлетворенности проводимым лечением. Так, средний суммарный балл по DTSQ составил 32,3 ± 6,4 (Ме 32,0 [30,0; 36,0]) [19]. Однако в другом российском проспективном клиническом исследовании, проведенном в 2003 г., были получены результаты, аналогичные результатам нашего исследования. Удовлетворенность проводимым лечением среди пациентов с СД 2 типа была низкой. Средний суммарный балл по DTSQ составил 19,0 ± 9,2 (Ме 19,0 [12,0; 26,0]) [20].

Назначение более сложных схем сахароснижающей терапии чаще ассоциировано с более низкой удовлетворенностью проводимым лечением [2]. Так, наибольший балл по DTSQ через 24 недели лечения в нашем исследовании отмечен у пациентов, получавших одну инъекцию базального инсулина в сочетании с метформином и эмпаглифлозином, по сравнению с теми, кто получал более сложные варианты инсулинотерапии.

Согласно результатам, полученным в нашем исследовании, у пациентов с СД 2 типа и МО назначение базального или прандиального инсулина в комбинации с метформином и эмпаглифлозином через 24 недели терапии приводило к увеличению среднего суммарного балла по DTSQ, что свидетельствовало в пользу повышения удовлетворенности проводимым лечением. Наши результаты согласуются с данными зарубежных коллег об увеличении степени удовлетворенности проводимым лечением среди пациентов, получавших одновременно инсулинотерапию и препараты из класса ингибиторов НГЛТ-2 [2, 21, 22]. Это обусловлено улучшением гликемического контроля, снижением суточных доз инсулина и массы тела.

В ходе нашей работы выявлена статистически значимая, но слабая отрицательная корреляционная связь между уровнем HbA1c, глюкозы и средним суммарным баллом по DTSQ, что свидетельствует об увеличении удовлетворенности проводимым лечением при достижении индивидуальных показателей гликемического контроля. Однако в работах других авторов значимая корреляция между уровнем HbA1c и суммарным баллом по DTSQ у пациентов с СД 2 типа либо вообще не была выявлена, либо была незначительной [22–24]. Таким образом, улучшение гликемического контроля не всегда тождественно степени удовлетворенности пациентов проводимым лечением.

Заключение

У пациентов с СД 2 типа и МО назначение базального или прандиального инсулина в сочетании с эмпаглифлозином и метформином способствует улучшению показателей качества жизни и повышению удовлетворенности лечением. Такая терапия характеризуется сопоставимой эффективностью, меньшим риском гипогликемий. Кроме того, она сопровождается снижением массы тела по сравнению с использованием базис-болюсного режима инсулинотерапии и режимом множественных прандиальных инъекций инсулина.

Конфликт интересов

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

E.S. Maloletkina, V.V. Fadeev, MD, PhD, Prof., O.Yu. Gurova, PhD, I.V. Glinkina, PhD, M.V. Amosova, PhD, Zh.Zh. Shyman, I.A. Khaykina

N.V. Sklifosovskiy Institute of Clinical Medicine of I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

University Clinical Hospital No 2 of I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Contact person: Ekaterina S. Maloletkina, MaloletkinaE@mail.ru

Evaluation of the effectiveness of treatment of type 2 diabetes is usually carried out on the basis of glycemic control data and the dynamics of macro- and microvascular complications of the disease. However, quality of life and treatment satisfaction are equally important to maintain compensation for chronic disease. Many studies have been published evaluating quality of life in patients with diabetes mellitus and morbid obesity after bariatric surgery. However, there are no prospective studies evaluating the impact of different insulin regimens in patients with type 2 diabetes mellitus and morbid obesity on quality of life and treatment satisfaction. A 24-week prospective randomized clinical study included 140 patients with type 2 diabetes and morbid obesity. The first group received basal-bolus therapy with metformin. The second group used metformin and prandial insulin. The third group received sodium-dependent glucose cotransporters 2 (SGLT-2) inhibitor in combination with metformin and basal insulin. The fourth group used the inhibitor SGLT-2 in combination with metformin and prandial insulin.

At baseline and after 24 weeks of the study, glycated hemoglobin, anthropometric parameters, frequency of hypoglycemia, satisfaction with DTSQ treatment and quality of life according to the ADDQoL-19 questionnaire were assessed.

In patients with type 2 diabetes and morbid obesity satisfaction with the treatment increased against the background of a decrease in daily insulin doses (r = -0.3, p < 0.01), body weight (r = -0.4, p < 0.01) and a decrease in the number of daily insulin injections (r = -0.3, p < 0.01). On the background of the combination SGLT-2 of with basal/prandial insulin and metformin, an increase in treatment satisfaction and quality of life was achieved.

Уважаемый посетитель uMEDp!

Уведомляем Вас о том, что здесь содержится информация, предназначенная исключительно для специалистов здравоохранения.

Если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, администрация не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с портала без предварительной консультации с врачом.

Нажимая на кнопку «Войти», Вы подтверждаете, что являетесь врачом или студентом медицинского вуза.